在如今的网络时代,你还会翻查词典吗?你对词典的了解又有多少?词典,为每一个字词赋予最规范的释义、例句等等,透过翻阅词典,我们得以理解某个字词的读音,某个词汇的含义,多认识了一个与人交流时所能表达的词汇。然而,随着数码时代降临,还有多少人会静下心来,在这个速食时代里翻阅词典,根据首字母或部首去查阅一个词汇呢?

词典是一种工具书,多数以音序排列,收录了成千上万的字词。在这些工具书中,“字典”与“词典”是不一样的:“字典”为单字提供音韵、例句、用法等等,亦会收录词语;而使用字母文字为语文系统的人群,则没有字典的概念,使用的辞书则为收录词语的音韵、释义、例句等内容的“词典”。

不同语系的国家都有属于自己的辞书,而词典的编纂往往得耗费大量的人力、财力以及时间,可即便如此,仍有人愿意义无反顾地投入到词典的编纂工作里。一心一意,只为编纂出网罗了更多词汇、拥有更规范内容的辞书——在马来西亚这片土地上,也拥有不少具备这般匠人精神的编纂者。

专属于马来西亚的词典

马来西亚汇聚三大族群,有着丰富的多元文化,在文字方面亦是如此。若要学习语文,英语字典有着诸如《牛津英语词典》的权威著作可以翻阅,中国则出版了不少中文字典与词典……然而,在上个世纪七八十年代,在学习马来语的路途上,国人能使用的字典却不多。

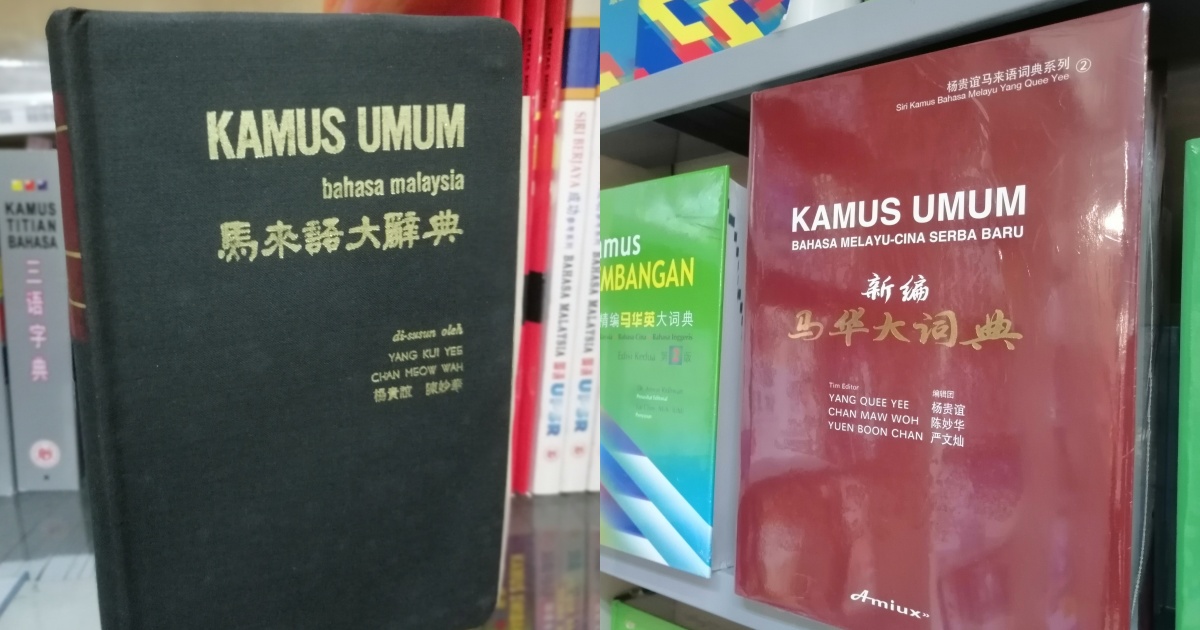

1972年,由杨贵谊与其妻子陈妙华合著的《Kamus Umum》(马来语大词典)正式出版,乃一套适合中学生或大专生使用的词典,而该作的新编版于2015年推出。

1973年,有着鲜艳红白两色的马来语词典《Kamus Sari》(统一标准马来语词典)面世了,而编者同样是杨贵谊与陈妙华。这本马来语词典外形小巧、便于携带,陪伴了许多学生度过求学时期。

除此之外,过去还有《Kamus Am》(普及字典)、《Kamus Berguna》(实用马华英大词典)、《Kamus Melayu Tionghoa》(简明马华词典)等词典流通于市面上,可却迟迟没有新的词典面世。

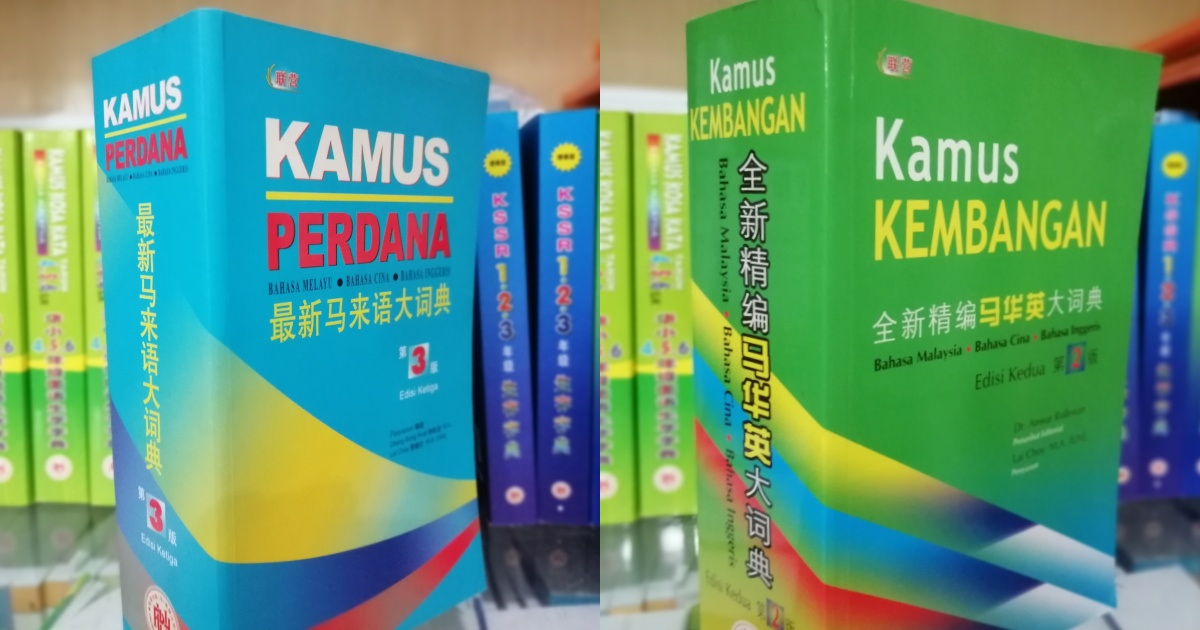

于是乎1997年,蓝色封面的《Kamus Perdana》(最新马来语大词典)出版了。这本词典由钟松发与黎煜才合力编纂,花费了八九年的时间才编纂完毕,出版后非常受欢迎,第一版就卖了三万多本。

字典编纂者黎煜才接受访问采访时笑说:“Perdana的意思呢,就是在这个字典里开先河,好像Perdana Menteri(首相)那样。”

黎煜才指出,过去的词典,好比《Kamus AM》的厚度在七百多页,而到了《Kamus Perdana》则超过了一千页,所收录的字词也多达四万多字。

《Kamus Perdana》出版后,黎煜才不停滞于此,在数年后决定再编一本词典;于是,收录了更多数理、科学等词汇,在厚度、篇幅与质量上都更为出色的《Kamus Kembangan》(全新精编马华英大词典)在耗费了十年左右的时间后,于2011年正式出版。

收录的词汇更多,意味着词典会更厚,成本也会增加。黎煜才苦笑道,如果词典太厚,印刷机也不容易印刷,因此《Kamus Kembangan》的字体比《Kamus Perdana》来得更小。尽管质量上《Kamus Kembangan》比《Kamus Perdana》来得好,销量上却是后者更胜一筹。黎煜才分析道,这是因为不同的词典有不同的读者群,对较常使用词典的学生,尤其中小学生来说,《Kamus Perdana》已非常实用。

除了《Kamus Perdana》与《Kamus Kembangan》之外,黎煜才还编纂了许多不同类型的词典,包括有850个插图的口袋型词典《Kamus Idaman Poket》(常用马来语词典袖珍本)、收录更多词汇的《Kamus Padu》(最新实用马来语词典)、同义词及反义词词典、语文学习教材等等。

黎煜才是本地少数的词典编纂者,他接受采访时还透露,目前仍有词典编纂的计划在进行着。但,面对网络技术的蓬勃发展、纸本媒体的衰落、信息碎片化的趋势……词典到底有着什么样的前景?

黎煜才:网络内容缺乏完整性,纸本内容仍有其价值

“我们做字典,要求不要太高,不是说字典要卖得有多好,而是不要亏太多,有点钱赚,我们就做。”

黎煜才的这番话说得云淡风轻,却是编纂词典几十年后积累下来的经验谈。曾执教数十年的他,有着对教育的热忱,编纂词典之于他如同教育的延续,就和在教室里授课一样——编纂词典一样能帮助学生学习语文。

然而,在编纂过程中,出版社所能投入的资源,却是有限的。

他分享道,在早期编纂字典时,他会参考一本由印尼的资深翻译家梁立基主编的《Kamus Baru Bahasa Indonesia-Tionghoa》(新印度尼西亚语汉语词典)。这本词典有语言权威顾问参与,编纂团队的人数更多达数十人,与马来西亚词典编纂团队的情况有着极大落差。

“我自己加上编辑,最多也七八个人。”黎煜才笑了笑,随即摆摆手说,这里的环境不允许把太多的人力和资源都投注到词典编纂,而随着时代演变,所能卖出的词典也确实越来越少了。

“不只是词典啦,其他的书、报纸、杂志,都是这样。可能有一天,网络可以取代一切,”黎煜才顿了顿,又补充道:“但什么时候会真正的迎来这个阶段呢?现在还不能断言。”

黎煜才见证了马来西亚过去的时代发展,尤其对教育与文学领域观察入微。在他看来,现在的时代乃速食时代,相较于纸本词典,有不少人都会选择用电脑辞典、互联网搜索引擎或手机应用程序来查阅生词。数码世界固然有其便利性,但并未网罗所有资料。

“你在电脑找到的资料可能只是基本,要深入、完整的,可能还是需要看词典或百科全书。”

他分享自身经历道,写硕士论文时,他曾特地到新加坡国立图书馆找资料,而那份资料以“微缩胶片”(Microfilm)的形式储存,要取得资料还得麻烦图书馆的工作人员将其打印出来。由此可见,一些学术研究的资料,不能完全依赖网络取得,尤其是一些历史资料,网络上也未必有。

网络上的内容胜在便捷,却有着碎片化和缺乏规范性的缺点。对此,黎煜才提出假设:“有编词典经验的人去做网络内容,或许就能弥补准确性的不足。”

对于传统的词典编纂如何与数码化结合,黎煜才脑子里其实早有雏形,但他说完后又苦笑了一下:“但这是我们一厢情愿啦,时代的变化,我们很难预料。我们只是希望这些网络资料除了数量之外,在质量方面也能去提高。”

王国宝:载体与需求不同,精神不变

在词典出版业者看来,词典销量的下滑与科技时代的变化息息相关。曾在联营出版社任职,协助词典编纂和整编工作的王国宝观察到,大部分人查阅资讯的方式改为上网,词典的市场跟着萎缩。

尽管如此,他认为在语文、词语规范等领域追求专业的人,仍需要词典做参考,只因网络上获得的内容,有时候是支离破碎的;若没法确认消息来源,可能导致错误引用。尽管如此,网络内容对学生来说仍是最方便的。

“对学生来说,没人愿意捧着这‘一大块东西’了,”他苦笑道。

王国宝分享道,在网络与智能手机还不流行的年代,字典的销量很好,而出版社也会与中小学合作推广词典。即便是电脑辞典崛起的年代,对词典的打击也不大。他分析道,电脑辞典小小的机身就可收录多本厚重的词典内容,的确方便,但电脑辞典价值不菲,对一般学生来说是奢侈品。不仅如此,电脑辞典公司反而还要与词典出版社合作,请求授权马来语词典的内容。

面对新趋势,王国宝表示,时代所带来的变化无可避免,但词典编纂者为此而付出的努力并不会白费。

编纂者的工作或心血,只是电子化,不再是纸本罢了。电子再厉害,内容也是人生产的。

在他看来,有的东西并不会长久存在,而那样东西所代表的精神却不会消失。从纸本到电子,也仅仅是因为纸本的历史任务到了节点,载体的改变,并不会导致精神消失。