《宁静海的旅人》——如果你早知道了结果,还要放手一搏吗?

许多年前读过一本末日科幻小说《如果我们的世界消失了》,讲述一场疫情大爆发之后,人类文明几近毁灭,幸存的人们如何活在当下,以及怀念往日的故事。在新冠疫情爆发之后,突然发现这部小说所描述的一些情节和感受竟有许多相似之处(这部如预言般的小说也重新翻红并被拍成电视剧)。

最终,我们幸存了。好在文明并没有毁灭。但疫情留下的影响非常巨大,不管是大至生命的消逝,还是小至隔离的日常,我们所经历的都已经彻彻底底改变了我们内在和外在的世界。

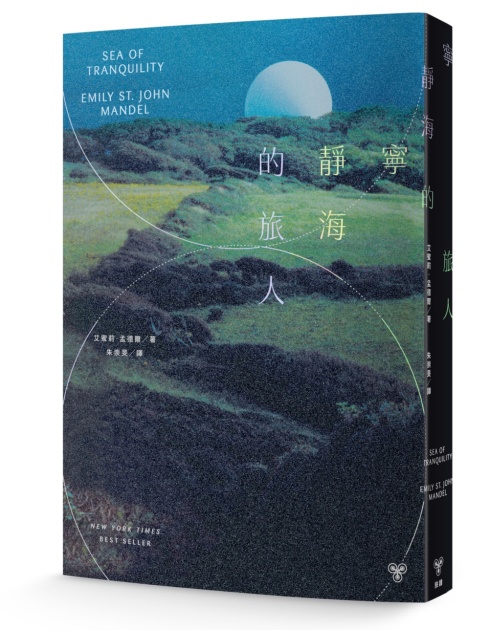

《宁静海的旅人》是《如果我们的世界消失了》作者艾蜜莉孟德尔的最新作品,和前作一样是本轻科幻小说,讲述的是一个关于时间旅行的故事。

小说从四个时代四个普通人物的视角故事出发,分别描写了1912年一个被放逐到加拿大的贵族后代;一个2020年临近新冠疫情爆发前,纽约前卫作曲家的失踪妹妹所拍摄的奇异短片(从妹妹好友的视角叙述);一个2203年月球殖民地畅销作家在地球巡回分享时的所见所思所想,同时即将遇见又一次的严重疫情大爆发;最后来到2401年时间研究院的调查员,调查一起时空异象——即前三个时间点同时出现了一个“超自然现象”:一闪而过的漆黑、一段小提琴乐音、交叠的森林与机场画面——是否为一个可以证明他们活在模拟世界的证据。正是他莫名出现在前三个时代及主角身边展开调查,串连了这跨度近500年的时空,也因爲他的介入而产生了涟漪般的效应。

虽然故事没有高潮迭起的转折,或波澜壮阔的结局(这些也是作者作品最主要的写作风格),也没有硬科幻小说的惊奇设定及科学理论支撑,但这本小说的迷人之处在于作者细緻而温柔,带著淡淡惆怅、缓慢的叙述语调,用富有诗意的文字以及丰富迷人的意象,去描述生活的细碎日常,还有生命永恒的孤独状态。

作者在故事中嵌入了她对疫情、失去、时间、人性的思考,还有关于生命和死亡、家乡和异地、真实和虚构、因和果的探索。在时间的长河里,个人是如此渺小,对于那最终不可避免的“失去”和“消亡”,我们早已知晓,却仿佛改变不了什麽。「即使是恒星之火也终将演灭」,生命或许稍纵即逝,但在这之中却还是有人性的闪光点,一些小小如萤火的希望,会让我们觉得,存在,是如此美好。

购买链接:《宁静海的旅人》

作者:艾蜜莉孟德尔

出版社:脸谱出版社

出版年份:2023/06/01

内文试阅:

在布宜诺斯艾利斯,奥莉芙遇到一个想让她看刺青的女人。「希望你不会把我当怪人。」女人一面说一面卷起衣袖,露出左肩一句优美的花体字,那是书中一句话:我们早知将来。

奥莉芙呼吸一滞。这不但是《马伦巴》书中读一句话,还是《马伦巴》之中出现的刺青。在故事后半,她笔下的角色嘉柏瑞-贾各就在左手臂刺了这句话。当你写的书中出现虚构的刺青,结果刺青在现实世界被实现——那之后,感觉任何事情都可能成真了。奥莉芙之前看过五个类似的刺青,但眼前的文字依然奇妙,她竟然眼睁睁看着虚构故事渗入现实世界、在别人肌肤上留下印记。

「太不可思议了。」奥莉芙轻声说道。「在现实世界看到这个刺青,真的好不可思议。」

「我整本书最喜欢的就是这一句。」女人说。「而且好多事情都是这样,对不对?」

然而反观过去,一切不都再显而易见不过吗?平原上的深蓝暮光,低空飞行的空船航向达科他共和国。奥莉芙凝望窗外,试图从美景获得安宁。她收到了新的邀约,是泰坦的某个小说节。她上一次去泰坦已经是小时候的事了,只隐隐记得海洋馆的人潮和意外地没什麽味道的爆米花,以及昼间天空温暖的黄光——那是所谓的现实主义殖民地,当地移民者决定装设透明穹顶,以便生活在泰坦大气层真正的色彩之下。除此之外,当地的时尚潮流也很奇特,青少年都在脸上化了映像点般的妆,大格大格的色块据称能使脸部辨识软体无效化,但也有使他们看上去像疯狂小丑的副作用。她该去泰坦吗?我想回家。希薇此刻在哪裡呢?但是你别忘了,这比朝九晚五上班轻松多了。

「我记得之前在哪裡读到这个冷知识,」主持人说道,「说你第一部作品的书名,其实源自你的最后一份正职。」

「是的,」奥莉芙说,「那是我某天上班看到的一句话。」

「你第一部小说的书名是《悠游的星辰与舞金》,可以帮我们介绍一下这个书名吗?」

「没问题。我当时做的是AI训练工作,简单而言就是纠正翻译机生成的拗口字句。我记得自己从早到晚坐在一间窄小的办公室——」

「这是在二号殖民地吗?」

「是的,在二号殖民地。我的工作就是整天坐在那裡,改正不顺口的语句,但其中一句让我瞬间僵住了,因为它虽然写得很拗口也翻得不正确,我却非常喜欢它。」这个故事奥莉芙已经重複过无数次,彷彿在唸舞台剧的台词。「它是在描述许愿烛与烛台上的短诗,不知为什麽翻成了『七个诗段动机』,而蜡烛的描述则是『悠游的星辰与舞金』。那两句话有种莫名奇妙的美感,我不知道为什麽,看了就全身一僵。」

全身一僵。两天后,她和另一位作家在洛杉矶城邦小说节的座谈会接受访谈时,这才意识到了那句话的言下之意。有什麽东西能令你全身僵硬呢?当然是死亡了。奥莉芙居然从未想过这点。洛杉矶上空罩着穹顶,不过窗外透进来的光线仍然炫目,因此她看不见台下观众,这也正合她意。那许多张盯着她的脸。不对,是盯着「她们」——另一位作家名叫洁西卡‧玛利,奥莉芙虽不怎麽喜欢洁西卡,还是很庆幸有人和她同台。洁西卡似乎遇到什麽事情都能受冒犯,她就是那种成天等着被人冒犯的人。

「又不是每个人都有文学博士学位,吉姆。」洁西卡不知又遭受什麽刺激,对主持人说了这麽一句。主持人的表情完全反映了奥莉芙此时的心思:哇,反应好大。但这时观众席有个男人起身发问,是关于《马伦巴》的问题。几乎所有问题都和《马伦巴》相关,这其实很尴尬,因为洁西卡也在台上等着观众发问,她的书是关于自己在月球殖民地的成长经歷。奥莉芙努力装作没读过《月/昇》,因为她读了之后对那本书嫌恶至极。奥莉芙是货真价实的月球孩子,月球生活根本就没有洁西卡写的那般诗意。在月球殖民地成长的经验很普通,称不上完美但也绝非反乌托邦,她从小住在绿意盎然的可爱社区裡一栋小房子,就读不错但算不上优异的公立学校,平时气温稳定维持在摄氏十五到二十二度之间,穹顶照光都经过精密调控,降雨也都按时发生。她并没有从小「渴望地球」或体验到「持续的错位感」,谢谢。

「我想问奥莉芙关于《马伦巴》故事裡,先知死去的那个桥段。」那名男性观众说道。洁西卡叹息一声,坐姿多了几分颓丧。「那一段其实可以写得更戏剧化的,可是你决定把它写得相对平澹,没有塑造成故事的高潮。」

「是吗?我都把它看成高潮呢。」奥莉芙尽量不愠不火地说道。

男人微微一笑,让着她。「可是那一段明明可以写得很壮阔,你却特意把事情写得很低调,几乎是无足轻重。这是为什麽?」

洁西卡直起身,期待接下来的唇枪舌战。

「这个吗。」奥莉芙说。「也许每个人对于壮阔的想像都很不一样吧。」

「你这人真的是打太极专家耶。」洁西卡嘀咕道,目光聚焦在别处。「简直是太极忍者。」

「谢谢。」尽管知道那不是讚美,奥莉芙仍出声道谢。

「那我们接着问下一个问题。」主持人说道。

「我常常想到一句俚语。」在哥本哈根小说节另一场座谈会上,一位诗人说道。「『入夜后,鸡总会回窝裡的。』这句话很有趣,我们平常都用来表示一个人恶有恶报,不会说『你这个人很善良,现在你的鸡都回窝裡来了』。回窝裡的都不是好鸡,必然是坏鸡。」

零零散散的笑声与掌声。观众席一名男子连连咳嗽,他一脸歉意地矮身离场。奥莉芙在活动时刻表空白处写下「没有好鸡」四个字。

《马伦巴》裡头先知之死会不会写得太平澹?也是有可能。奥莉芙独自坐在哥本哈根节庆会场附近的饭店酒吧,一面喝茶,一面吃加了太多起司的热酱沙拉。一方面而言先知之死的确很戏剧化,他可是被一枪射中了头部,但也许她该加入某种打斗剧情,也许他真的死得太云澹风轻了,短短一个段落就从健康无虞的大活人变为死尸,少了他的故事也依旧进行了下去——

「还想加点什麽吗?」酒保问道。

「可以帮我买单吗?」奥莉芙说。

——但另一方面而言,现实不就是如此吗?我们大多数人不都会以相对平澹的方式死去吗?世上多数人都不会注意到我们的死亡,对我们来说惊天动地的事件,不过是其他人故事中一个桥段而已。可是反过来说,《马伦巴》当然是虚构故事,所以不能从现实的角度讨论剧情,这麽说来也许先知之死当真是故事中的瑕疵。此时奥莉芙握着原子笔,看着面前的帐单,却遇上了麻烦:她忘记自己的房号了。她只得到前台询问柜台人员。

「别担心,这是常有的事。」前台柜员说道。

隔天上午在空船航厦,她和一名商务旅客坐在相邻的两个坐位,对方兴致勃勃地对她介绍自己的工作,那份工作似乎和检验伪造钢铁有关。奥莉芙倾听许久,任自己因那名乘客的独白而分心,不再挂记着对希薇的思念。「那你是做什麽的啊?」对方终于问道。

「我是作家。」奥莉芙回答。

「写童书的吗?」他问。

奥莉芙绕一大圈回到大西洋共和国,再次和她在这个国家的公关经理见面时,有种和老友久别重逢的感动。艾蕾塔和奥莉芙一同出席泽西市一场书商晚餐会,两人就坐在隔壁。

「从我们上次碰面到现在,你过得还好吗?」艾蕾塔问道。

「还好,」奥莉芙说,「都很顺利。我没什麽好抱怨的。」然后,因为她累了、因为她现在和艾蕾塔稍微熟一些了,奥莉芙难得违反自己订下的规则,道出心中的真实想法:「只是觉得遇到太多人了。」

艾蕾塔微微一笑。「公关人员理论上不该感到害羞,」她说道,「不过有时候参加这种餐会,我还是会觉得压力有点大。」

「我也是。」奥莉芙说。「我的脸好累。」

那晚的饭店房间蓝白相间。当她和丈夫女儿分隔两地时,每一间饭店房间都显得空空如也。

这趟巡回之旅最后一场访谈安排在隔天下午,奥莉芙来到费城一家饭店雅致的会议室,和一名身穿深色西装的男子见面。对方和她年岁相彷,也可能稍微年轻几岁。这间会议室位于高楼层,其中一面牆全是玻璃窗,整座城市在下方铺展开来。

「这边请。」艾蕾塔轻快地说。「奥莉芙,这位是《偶然杂志》的嘉柏瑞‧劳勃兹。我得去打个电话,两位先聊。」她退出了会议室。奥莉芙与采访者在绿色天鹅绒布椅上坐下。

「谢谢你接受采访。」男人说道。

「你愿意采访我,我也很开心。我能问你关于名字的问题吗?我好像是第一次遇到名叫嘉柏瑞的人。」

「我跟你说一件怪事。」他说。「我的名字其实是嘉柏瑞-贾各。」

「真的吗?我当初在写《马伦巴》的这个角色,还以为自己想出了独一无二的名字。」

他笑了。「我母亲在你的书裡看到这个名字时也大吃一惊,她和你一样,以为自己创了独一无二的名字。」

「那可能是我从前在什麽地方看过你的名字,却只留了个印象在潜意识裡吧。」

「天底下没有不可能的事,我们有时候也很难确定自己知道什麽、不知道什麽呢,是不是?」奥莉芙喜欢他温和的语调,他说话时还隐隐带有口音,但奥莉芙听不出他是哪裡人。「你是不是从一大早就受访到现在?」

「上半天都在被各种人采访,你已经是第五个了。」

「啊呀。那我尽量长话短说,别拖到你的时间。可以的话,我想问关于《马伦巴》故事中某一个事件的问题。」

「好的,请说。」

「我是指太空港的那一幕。」男人说道。「故事中,威利斯听见小提琴声,然后就……突然传送到了别处。」

「那一段的确很怪。」奥莉芙说。「常有人向我问起这件事。」

「我想问你的是……」嘉柏瑞迟疑片刻。「这可能有点——我没有要打探私事的意思,不过这会不会掺有——我想问的是,故事中这个段落,是不是改编自你的个人经验?」

「我对虚构自传没什麽兴趣。」奥莉芙说道,却无法镇定地对上他的视线。每当她低头注视自己交握的双手,总是能稳定心神,但她不确定这是双手的效果,还是身上这件衬衫、纯洁无瑕的白色袖口的效果。衣衫就如铠甲,令人心安。

「那个,」嘉柏瑞说道,「很抱歉让你不自在了,我没有要刁难你的意思。我只是很好奇,你是不是在奥克拉荷马市空船航厦有过什麽奇特的经歷?」

在沉默之中,奥莉芙听见了建筑轻柔的嗡嗡声,空调与水管的声响。若不是巡回行程即将结束,若不是她精疲力竭,也许她不会对嘉柏瑞承认此事的。

「我不介意讨论这件事,」她说道,「不过我担心这部分如果写进访谈纪录,我会显得太奇怪,像是刻意标新立异一样。我接下来说的话,能麻烦你不要说出去吗?」

「没问题。」他说。