过去好几次跟新纪元大学学院中文系教授安焕然交谈,发现他言谈间总能记住那些历程里出现的每一个人,大小人物都记得。但他说这并不是自己拥有过人记忆,也没有背书的本领。若真如此,最贴切的解释大概是他不忘本的修为。身为一位历史学者、研究者、教育者,他以古代士大夫精神解释:每一代人都有那个时代必做的事。

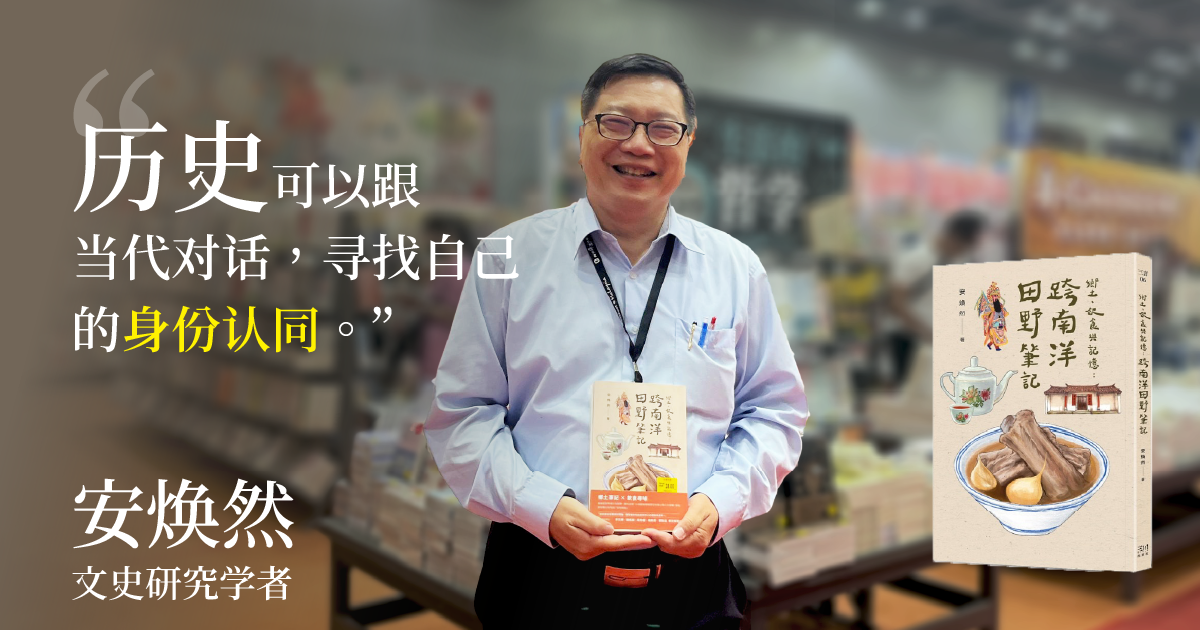

分享会一开始,安焕然教授笑说新书《乡土、饮食与记忆——跨南洋田野笔记》热卖,多少归功于讨喜的封面设计。他说,他已经五十几岁了,写的文章都属“硬kok kok”,多亏设计师陈启龙抓住书中欲表达的重点,通过轻松插画,勾勒出吸引读者的封面。

一碗肉骨茶、一尊神将、一所民宅、一套茶壶与茶杯,各有其意象;亦充分展现他向来强调的“田野,除了横向寻根,也得纵向寻根”。

除了封面设计,安焕然本次出书还有另一特点,他不请长辈写序,也没有自序,书中五篇序言皆由学生撰写。当中包括在2001年至2009年间参与搜集史料合作计划的学生,如今他们在不同领域各有成就。

安焕然一一介绍写序人,间中又指向台下某位学生,细说其成就与作为。

过去好几次跟他交谈,发现他在言谈间,总能记住那些历程里出现的每一个人,大小人物都记得。但他说这并不是自己拥有过人记忆,也没有背书的本领。若真如此,最贴切的解释大概是他不忘本的修为。

我坐在台下,身边的读者遍布不同年龄层。无论在书里还是此时此刻的台下,都能呈现出安焕然桃李满天下的风景。

历史学家的养成 提早跌倒是好事

或许大众以为历史学者通常年幼聪慧,小小年纪便读四书五经或世界名著。但安焕然不一样,在阅读之外,他还喜欢画画。

在他小时候的那个年代,父亲左派意识很强,所以家里会买很多书,主要是中国历史和文学书,如此培养起他爱读书的兴趣。但当时他最大的理想,是在中学进入美术班,从事绘画、连环图漫画相关工作。

“在我小时候,中国很多书不能够进来,但有一种书可以,那就是儿童书,当中最多的就是儿童历史故事书,我们也叫作‘连环图’。《三国演义》《西游记》乃至于各种历史故事,都是从连环图开始看。”

他说,历史、文化和画画都是环环相扣、相互结合的。自己编故事、剧情,像画连环图那样一直画、一直画,他就是这样长大的。

上世纪70年代初是马来西亚华人社会掀起华文独中复兴运动的依始,拥有强烈华教心的父亲将他们兄妹三人都送进华文独中。

“哥打丁宜没有独中,就往隔县柔佛首府新山报考宽柔中学。我们每天乘搭单程两个多小时的巴士去上学;前面有一段路是橡胶园,要下车步行到回家,路途还可能碰到山猪,也不知道为什么当时候我们会有这种魄力和胆量。”如今忆起那段遥远又艰辛的上学路,才细品苦日子中的甘甜。

安焕然中学时期加入历史学会,被当时的正副会长黄培财和洪瑞加鼓励说,“除了对中国历史有兴趣,还得要对在地历史感兴趣,在地并不限制于华人而已。”这段过程中,会馆史的研究先驱——吴华正是安焕然对乡土教育与历史的启蒙。

“吴华先生是小学退休校长,他在《星洲日报》的专栏“新山今与昔” 撰写新山的历史掌故,而且不仅限于华人历史。比如新山最早的天桥、新山最早的小贩中心、小贩中心里面卖什么……都是跟在地相关且有趣的题材。”吴华的研究和深入浅出的演讲,让他在初中二就意识到乡土教育与历史的重要性。

然而,初中三年成绩优异的他因为顺从家庭意愿被迫选择理工科,苦撑两年终究还是在高二那年留级。留级那年尝尽世态炎凉,却感悟“提早跌倒是好事”的真理。

Titian,一座连接两地文化沟通的独木桥

赴台湾深造之前,安焕然进过宽柔专科班马来学系。他说,当时的马来学系全名为“Jabatan Pengajian Melayu”,意即要研究马来人,包括文化、语言、历史……全方面的研究。

“当时有两位很重要的老师——陈育青和张瑞发。他们一直鼓励说,我们是一座‘Titian’,也就是一座独木桥。在种族关系两极化强烈的80年代,我们要做一座促进两地文化沟通与交流的独木桥。”

他笑称自己马来文没有学得很好,但“独木桥概念”却深置于心中。

在台湾学运氛围最激烈的年代,安焕然被分发进国立成功大学历史学系。

“在那个时代的社会氛围中,侨生成为了政治的靶子。成大有一个民主墙,上面布满了大学生的畅所欲言,可是后来引起很大的争论,甚至一发不可收拾。最后,我们被情治人员请去‘喝茶’。最记得一位长官跟我们讲:我知道你们的委屈,要跟别人证明自己,那就拿出成绩来。”

为了证明自己不是靠任何关系进入台湾的名牌大学,他努力念书,大二到大四毕业都考获全级第一名,并以第一名的成绩进入成大历史研究所。

他说,位于台湾南部的成大有一个“传统”,除了中国历史、文化和文学,还有更多跟台湾本土的连接。那段时间对他影响甚大,也不断地在召唤“我是谁”。

“在不断地问‘我是谁’的时候,反而让我更加认知到:历史可以跟当代对话,寻找自己的身份认同。”

史料收集漫漫长路 忙要忙在重点上

2001年,安焕然投身马来西亚华人籍贯研究,在潮州籍的郑良树教授牵线下,柔佛潮州八邑会馆与高教学府合作,展开“搜集柔佛潮人史料合作计划”。

从前看古书、读文言文的人要开始进行田野调查、口述历史和访问,过程战战兢兢,冤枉路也没少走。

他说,以前进新村跟老人家聊天,一拿出录影机就会吓着原本聊得好好的老人家。无论对方多么信任,分享得再多,还是对“录影”这回事存有隐忧。那是没办法的事,是时代的经历所致。

史料搜集的冤枉路走多了,却也改变了他的脾气,从愤青到学会耐心聆听与接受,原来也不是太难的事,只是需要时间。

“听老人家讲故事,即使他可能讲错了,你还是得听完;他重复再讲一遍,你还是要听完;讲来讲去,前面有点乱了,你还是要听完。一切都在过程中学会聆听,还有接受。”

平日不太喜欢吃的食物,在乡民的盛情招待之下,也得放进饭碗中;乡民叫添饭就添吧,你因不好意思而婉拒,才是对他们不礼貌。

那段繁忙的日子,安焕然几乎每隔一两个星期就会接到电话:我这边有资料,你要过来吗?只要是周末两日有时间,他都会答应:“有经费嘛,有经费就走咯!”

话说至此,他倒觉得对女儿有些许抱歉:“那时候我女儿刚出生,老实讲,我不懂我女儿是怎么长大的……因为真的太忙了,好像拜六礼拜我都去做史料搜集。”

现代人强调生活与工作平衡,安焕然既是历史学者,也是研究者、教育者,多年来一直周旋于不同角色之间。我问他如何拿捏当中的平衡点,因为显然平衡不了。他停顿片刻,说起了士大夫精神。

“我们这一代人跟上一代人就是没办法‘切干净’。中国传统的士大夫,就是读书人,要修身、齐家、治国、平天下。意思是既要有自己的专业,又要贴近现代社会脉络。”

“你问很多人他们忙不忙,没有一个人会回答不忙;就算今天只是教书,其他什么事也不管,也还是忙。但你知道自己在忙什么吗?忙跟盲是两回事,最重要是忙在重点上。”

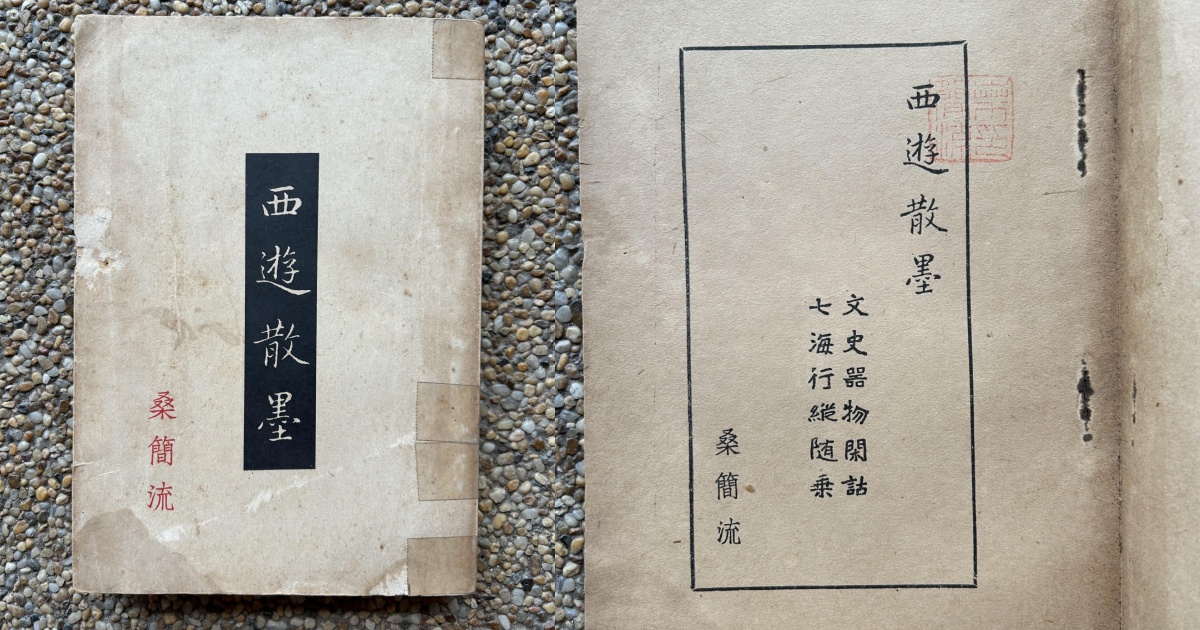

《乡土、饮食与记忆——跨南洋田野笔记》

作者|安焕然

三三出版社|2025年3月1日出版

前往购买