有关盆菜的传说,具体出处已无法考究,大体有两个版本。

南宋末年(1279)元兵大举南下,文天祥、陆秀夫及张世杰带同宋端宗赵是逃难,到了香港九龙湾。后来皇师向西移,来到了新界,狼狈非常。新界居民见到皇帝驾临,便殷勤招待,但在仓促之间无法准备大量碗碟,于是用大木盆装起自己仅有的食物来招待皇帝及其军队,成为今日的盆菜。亦有云落难到新界的是文天祥及其部队,故事里没有皇帝。

另外一个版本,则是与清代乾隆皇帝有关,有传乾隆微服出巡到广东佛山,乔装成农民的乾隆皇帝没有钱,得到举办“九大簋”的厨师的款待,厨师翻炒宴会剩下的材料,然后装到一个大碗里供乾隆享用,饿极的乾隆觉得这是天下间最美味的食物。回宫后,下令以后宫廷的节庆节日都要煮这一道菜。

以上两个传说的真确性无法考究,史书也没有明确的记载,但无不强调盆菜这一平民食物得到了皇帝的认可。

时至今日,盆菜是香港新界上水廖氏、粉岭彭氏、新田文氏、元朗邓氏等地方宗族最传统的乡村宴会菜,在嫁娶、祭祀、添丁、打蘸等场合中经常出现。

由于香港围村多半为单一姓氏村落,强调慎终追远、父系继承,祭祖多以家族、宗族形式举行,因此围村地区相当重视祖宗崇拜,其中盆菜在仪式中担任了联系村落成员与祖先的重要角色,透过敬献食物给祖先,再藉食用得到祖先祝福,从而得到祖先的庇佑,这同时也是让后裔认识祖宗的重要途径。

马来西亚人的认知里,盆菜就是来自香港的,但事实上,1980年代之前,生活在城市的香港人甚少接触盆菜,甚至连“盆菜”这一词汇也闻所未闻,有者多称这种为“一品锅”,及后才改变叫法。

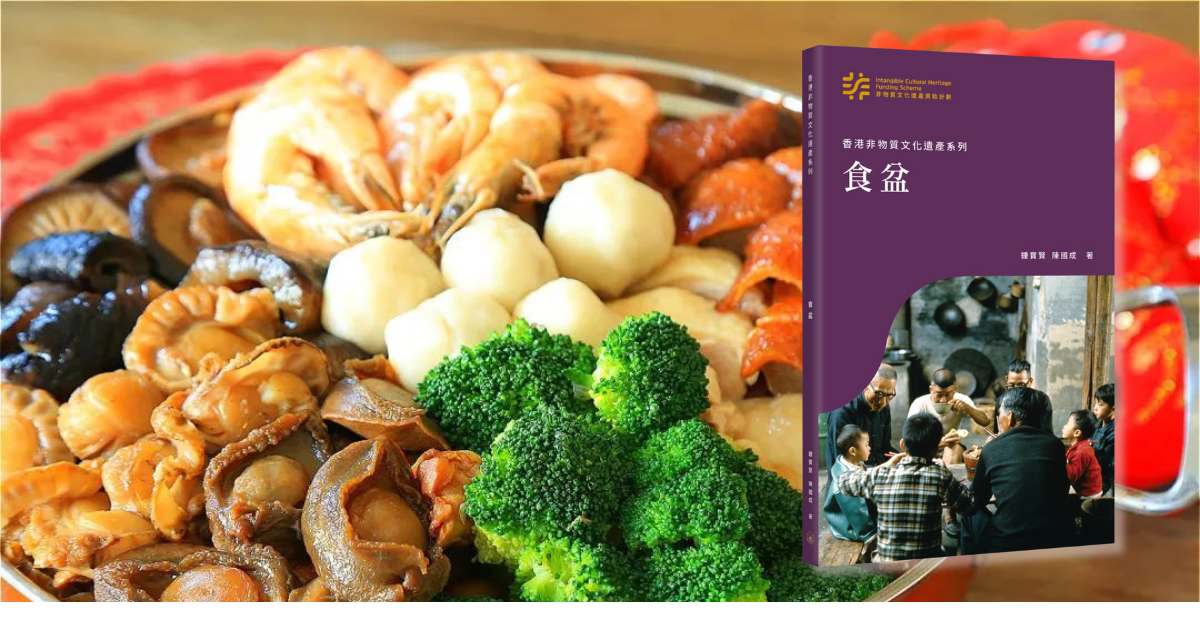

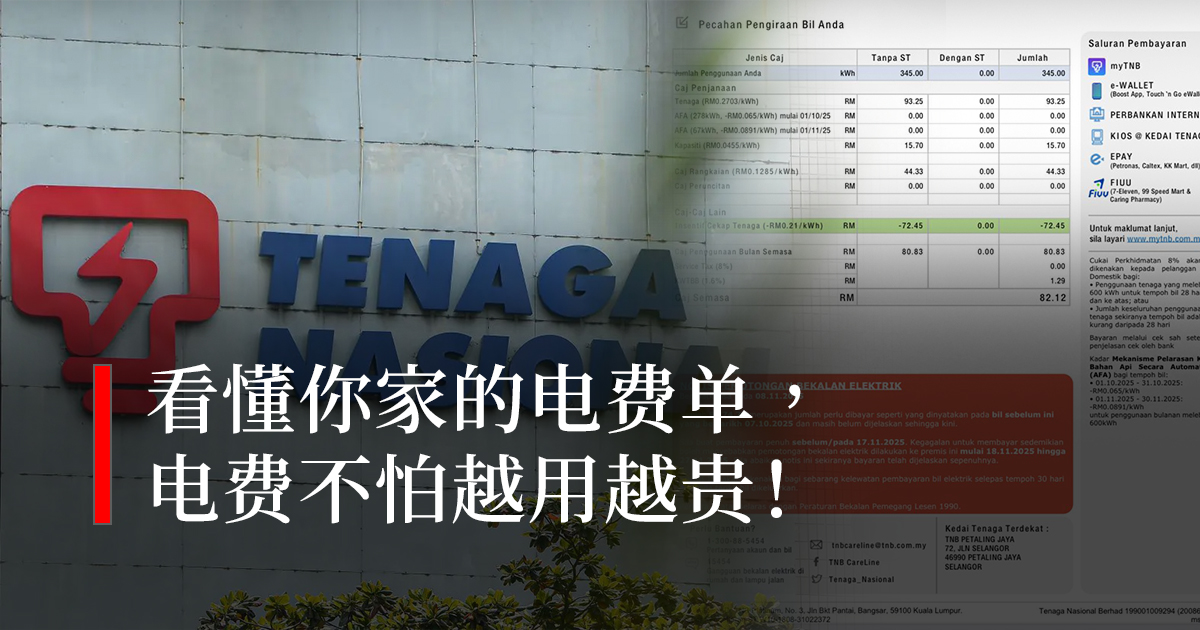

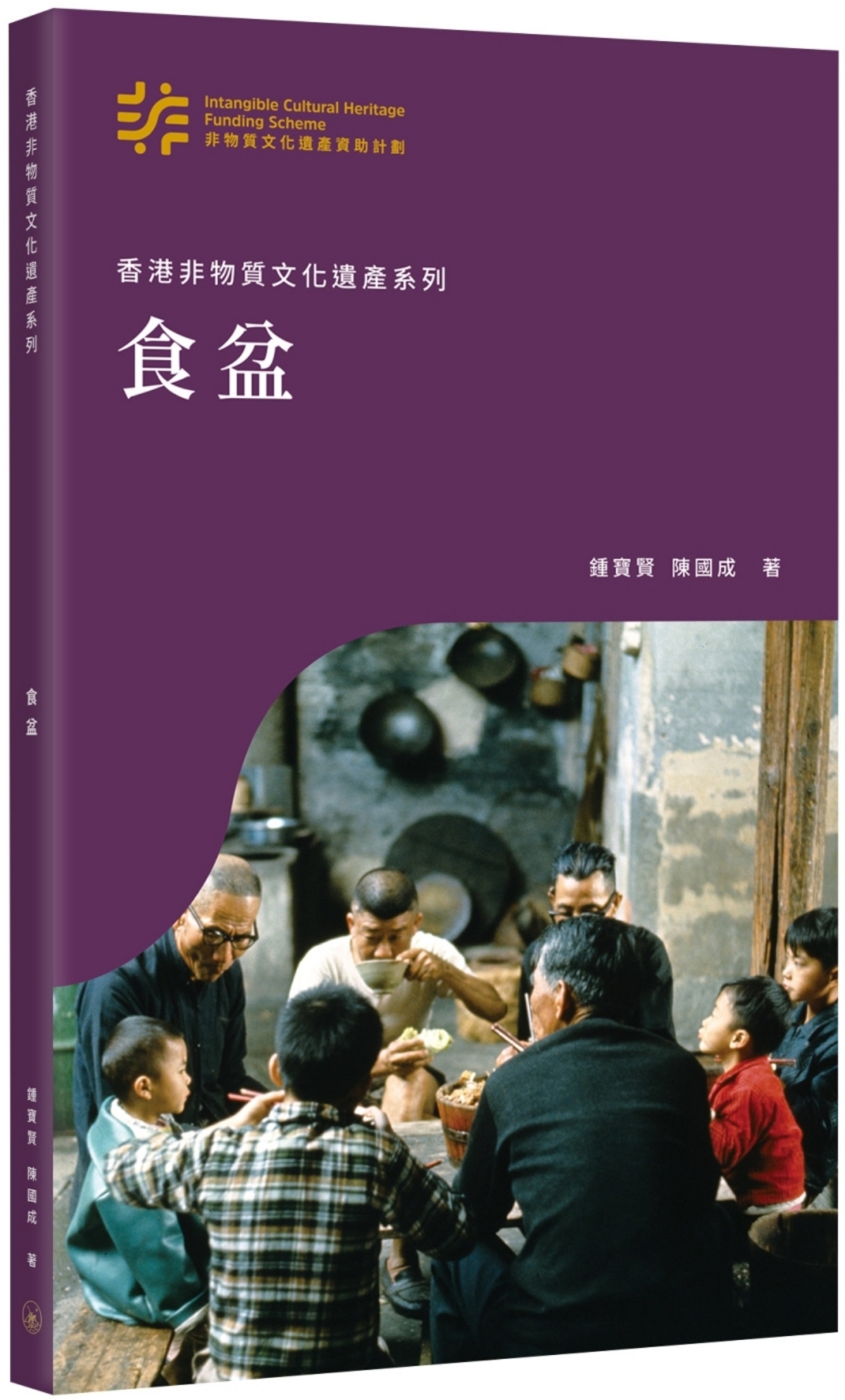

根据香港非物质文化遗产系列《食盆》一书中记载,80年代香港兴起一日游,盆菜这种当时的“乡村食品”才逐渐为人所知。

1996年香港回归前的最后一个除夕夜,香港知名时装设计师邓达智,于元朗屏山祠堂举办的盆菜宴,即把盆菜推至一个新高度;当年,这场盆菜宴异常盛大,备受瞩目。次年起,香港各大食店就开始推出以盆菜为名的不同产品。

马来西亚受到这波热潮的影响,大约在1999年前后,雪隆区就有零售酒家推出盆菜,惟当时不为人熟知,总是混淆为“佛跳墙”同类,也有称之为“一品锅”、“海味煲”。

网上搜得2002年时,本地某饮食杂志,还错置“盆菜”为“盘菜”,相信是不解粤语而其取音,这点谬误自然也是因为当年还不普及之故。

正宗的围村盆菜是怎样的?首先这种习俗叫“食盆”,煮食过程叫“煮盆”,最后打菜时叫“打盆”。

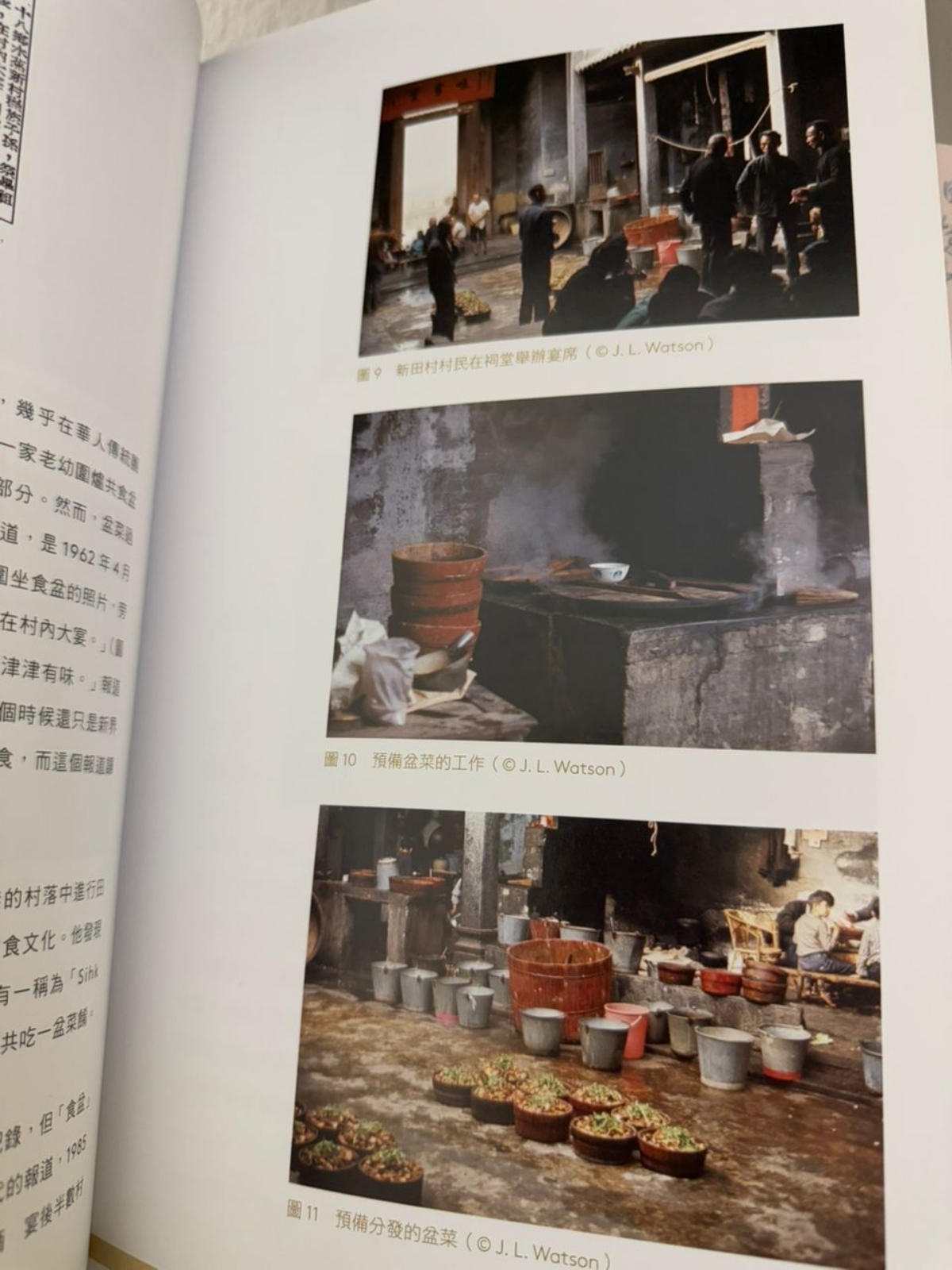

厨师会分别料理不同的食材,传统的围村盆菜倾向以柴火灶来烹煮食材,据称这更容易控制火力。接着由村内的主厨处理猪肉,再来是熬煮盆菜最重要的芡汁,有些重蚝油,有的则偏重于南乳味。

打盆是煮盆的最后一个工序,要把各种单独烹调好的食材,从底层到顶层的排序如下:首先依序分别是白萝卜、枝竹和豆卜,接着叠上猪皮、鱿鱼、门鳝干和已拌过焖猪肉汁的炸芋头;放上焖猪肉,猪肉上放十数颗白鱼丸,再放冬菇于中间;最后每大盆都要放大虾,大虾会沿锑盆堆叠,中间再放上整只白切鸡。

过去,盆菜里的焖猪肉一直是佔据最重要的位置,皆因旧时代并不富裕,吃肥猪肉也寓意着丰盛。

而且,将食物堆叠在盆内,亦有约定俗成的排序组合,味道是要从淡到浓,由下至上作堆叠。核心组合在底,体面的食材才置于最上层。

吃盆菜,味道来源自焖猪肉、底味的芡汁,有吃过传统盆菜的朋友,会知道下层“出味”或“索味”的才是最好吃的食材,例如白萝卜、马蹄、枝竹、粉丝、猪皮等,随便大家抢食上层的贵价食材,好味永远殿后垫底,我们说识食盆菜,自然得“摷底”(往底部捞),才能吃到其精华。

马来西亚的盆菜文化,尽管有逾20年历史,惟在近十年来才开始频繁出现在新年的餐桌上,取名已不再叫港式盆菜,“金玉满堂”、“盆满砵满”,主打团聚时要吃好吃满。

随着时代发展,内容亦不断升级,原本相对简单的盆菜增添不少奢华的食材,尤其是近年来,马来西亚的盆菜市场如同战国时代,竞争非常大;细数市面上的豪华盆菜,都要有原只鲍鱼、花胶、瑶柱、金蚝、大虾、花菇、贵妃鸡、烧鸭、鹅掌及时令菜、丸子等,菜品多以好意头的双数计,十六品、十八品、廿二品等。

当然,盆菜本来就丰俭由人,尤其是盆菜来到马来西亚,调味也不再似香港的蚝油味或南乳味,反以海鲜汁、鲍汁为主,想想,由于不再是层层堆叠的呈上,倒又有点回到最初的“一品锅”、“海味煲”那味道了,不是吗?

▌延伸阅读:马拉妹专栏《食字有味》其他文章