写这篇文章时,正值穆斯林斋戒月。斋戒的目的之一是通过禁食禁饮来体会穷人的饥渴,以培养恻隐之心和救济贫困。我想我们也可趁这时刻了解一下有关我国儿童温饱与营养的问题——纵然跟多数人固有印象中发生在非洲或战乱国家儿童瘦骨如柴相比,大家普遍上都不认为甚至不相信在这片资源丰富且以美食自豪的国土上,怎么可能还会有儿童挨饿或营养不良?

先来看看一些数据:

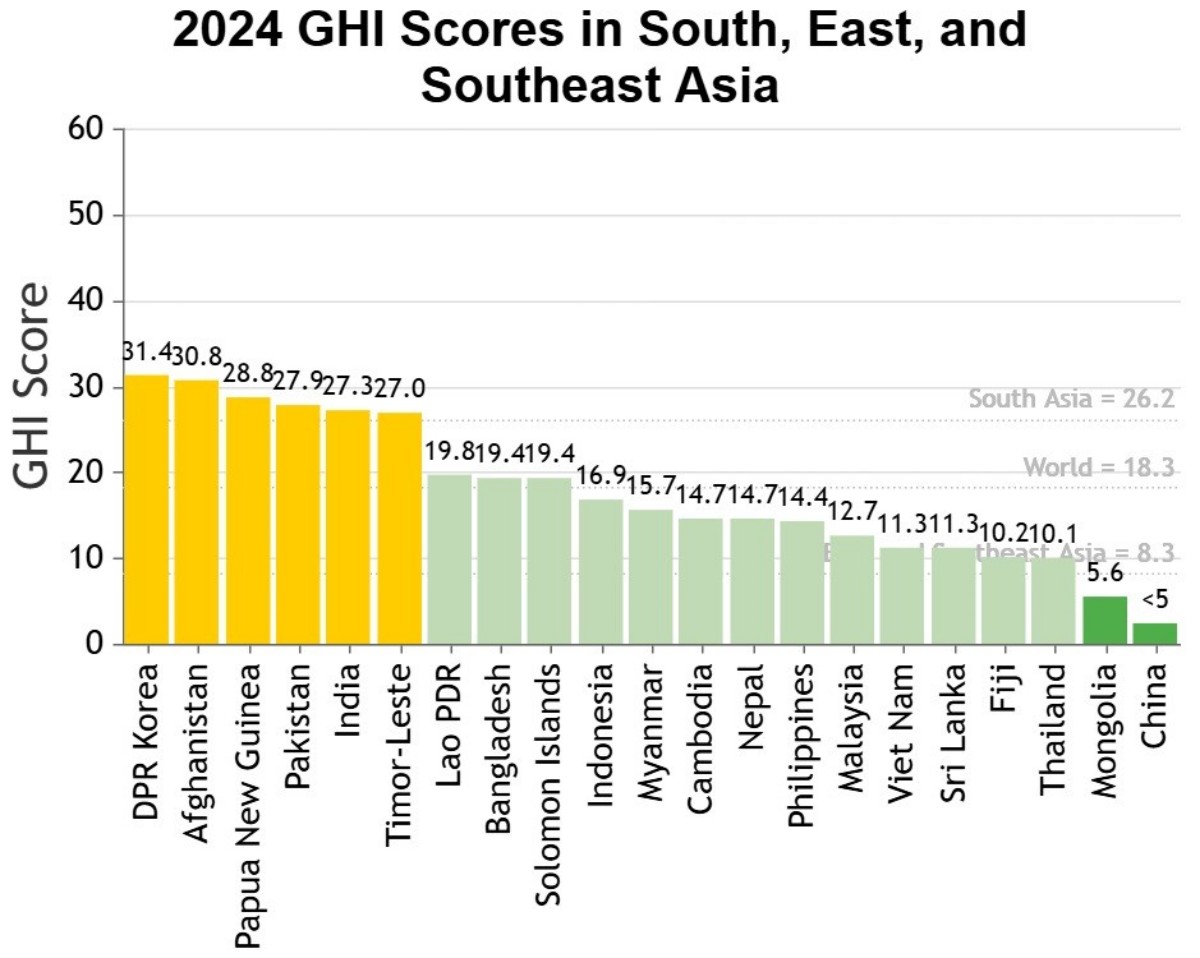

马来西亚2024年的全球饥饿指数(Global Hunger Index, GHI)是12.7分,属于适中饥饿水平;GHI愈高表示饥饿问题愈严重。由于不是全世界所有国家都被列入GHI测量(比如新加坡),因此我个人觉得排名的意义不大,但跟区域内其他国家比较可能会更直观。如图1所示,我国的饥饿状况比印尼、菲律宾好些,但比越南、泰国以及蒙古、中国更糟糕。

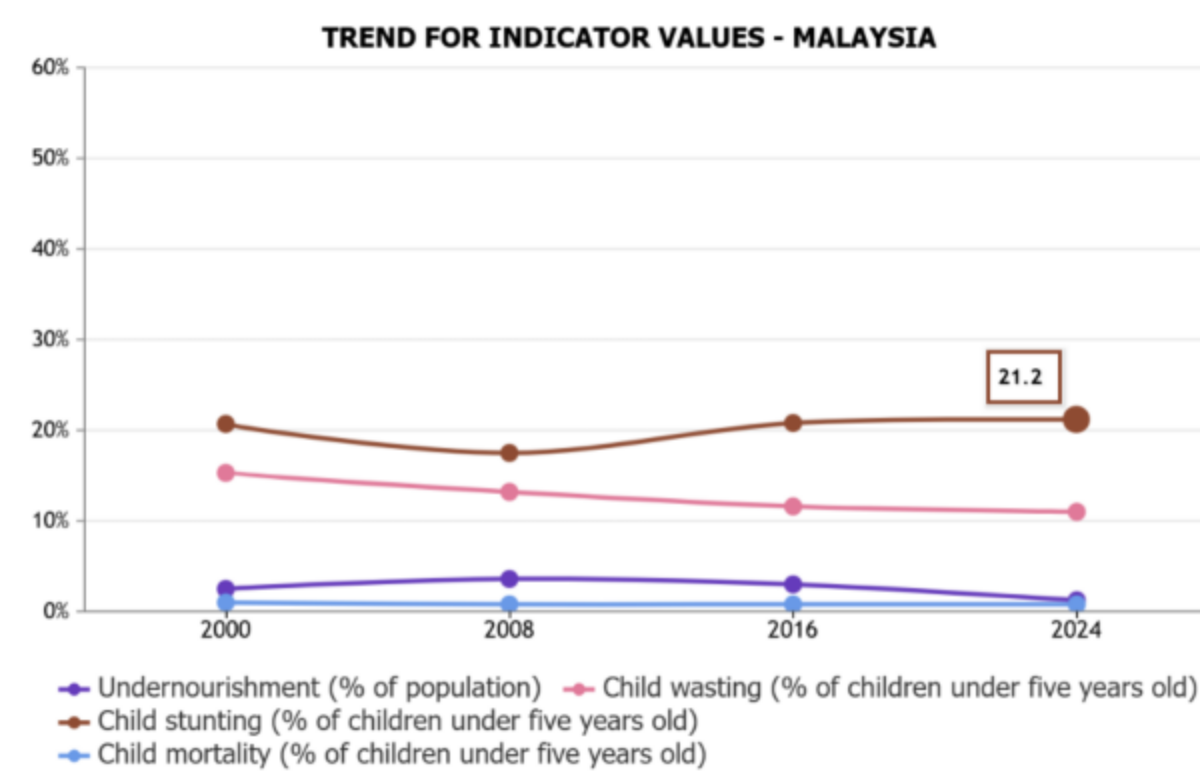

GHI是怎么计算,具体反映哪方面的问题呢?GHI的算式按比重综合纳入四项指标,即人口营养不良比例(undernourishment:饮食总热量或卡路里摄取不足)、五岁以下儿童死亡率、低于同龄身高的五岁以下儿童比例(child stunting)以及五岁以下体重不足儿童比例(child wasting)。四项指标当中针对儿童的指标就占了三项。而我国饥饿最大的问题恰恰在儿童——身高不足与体重不足,尤其是身高不足的比例跟往年相比竟不降反升(图2)。

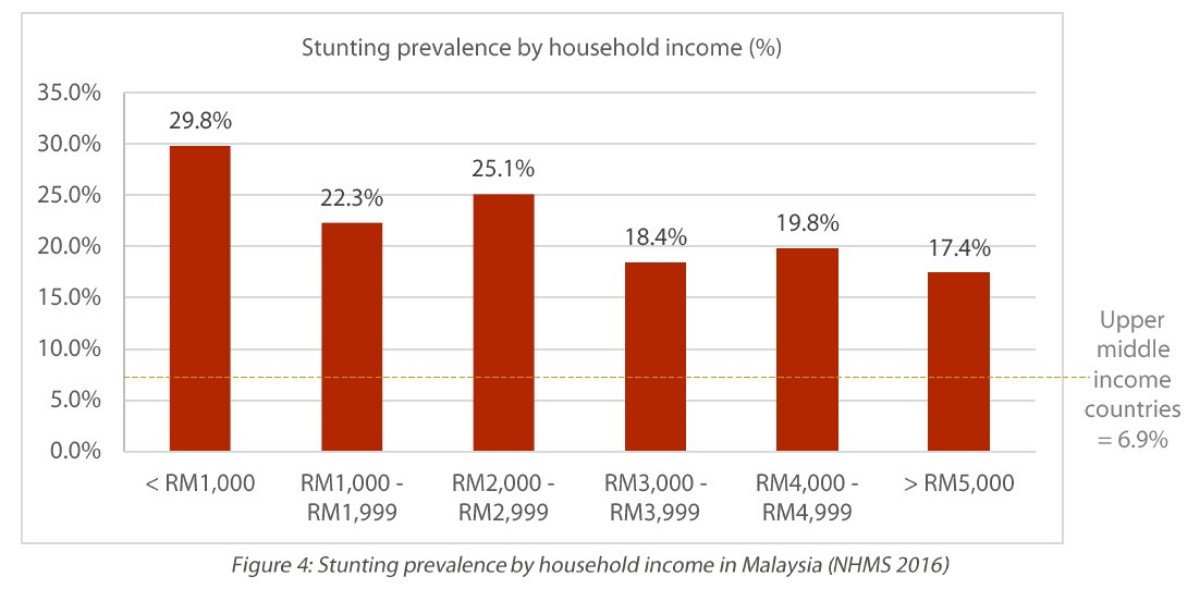

让我们针对五岁以下儿童身高不足看另一组数据(图3)。虽然这是多年前的数据,具体数字或已有所不同,但其分布情况仍具参考价值也传达了一个重要的讯息:虽然收入低的家庭比收入高的家庭整体上更常发生儿童身高不足,但其比例并不完全按照家庭收入级别由低至高呈直线下降趋势,例如家庭月入RM2000-2999的级别其儿童身高不足的比例竟比月入RM1000-1999的更高。即使是月入五千元以上的高收入家庭,儿童身高不足的比例也仍明显高于跟我国同属中高收入国家的平均比例(6.9%)。

身高不足有什么问题,不就只是个子矮些而已?大量研究表示儿童身高不足其实反映的是长期营养不良,特别是首1000天(从母亲怀孕至出生后两岁以内)的营养摄取尤为关键。错过这关键时期赶不上同龄儿童的身高,孩子日后几乎不可逆地将一直比同龄人矮小。不仅仅是外观上的高度,研究也显示儿童身高不足(营养不良)也伴随着更高风险的感染发病率和致死率,长远的影响还包括在认知能力、学习能力方面相对落后,乃至于长大成年以后肥胖风险增加、工作收入也较低。世界银行组织在2018年一份报告曾估算儿童身高不足的问题可造成一个国家平均损失7%的人均收入。当你以为身高或营养只对男孩重要的时候,别忘了身高不足的女孩长大后会成为身高不足的母亲,然后更大可能生出身高不足的孩子,最终形成一个宿命般的恶性循环。

如果你对数字不感冒,或许你可以读一读由国内一家慈善组织Generasi Gemilang在发起Super Sarapan项目期间做的学生调查报告。报告中最触动我的一句话是:饥饿并不是显而易见的“Hunger is not immediately obvious”。作者写到挨饿的孩子不一定是我们以为瘦骨如柴的样子,他们看起来跟其他同学一样会玩会笑;直到我们真的关心也问对了关键问题:比如你是否会担心下一餐有没有着落?你是否曾因为不够食物而刻意少吃甚至断食?你才知道这些孩子其实面对三餐不继或挨饿的窘境。

还有另一种误解与偏见是把过胖的儿童视为“营养过剩”。事实是因为蔬果、肉类或海产、奶制品等并不便宜,很多低收入家庭只好选择提供孩子容易准备、经济又耐饱、高热量的一大碗米饭和炒面。过胖的背后不一定是富裕,更多时候是贫穷。

我想起去年一档由南韩制作、造成热门话题的Netflix烹饪综艺节目《黑白大厨:料理阶级大战》,当中有一位代号为“学餐名家”的参赛者阿姨特别吸引我,也因此追踪到有关她的特写后续短片。片中介绍了她十多年来在小学食堂准备百人份学生午餐的日常,让我心头一暖的一幕是小朋友们喜滋滋地捧着餐盘,然后吃得津津有味,一脸饱足又快乐的样子。

我国政府过去也曾倡议提供学生免费餐食,像南韩自2019年开始实行全体学生免费学餐计划,即无论学生家庭收入高低均能在校享用营养午餐。印尼则在今年一月随新总统上任后分阶段启动了同样不分贫富的全体学生免费午餐计划。那我国是否也该跟随南韩、印尼的脚步,来解决儿童饥饿与营养不良的问题呢?

比起简单的回答是或不是,我内心的感受是——我们国家不是不知道该怎么做,毕竟相关的专家报告、白皮书、建议、他国经验等等都不缺,我们缺的是愿力。无论是该隶属卫生部范畴,还是教育部,甚至上升至首相署直管也好,我们都不愿承认:其实我们并没有那么重视儿童。

因为儿童不会闹上街,也不会在网上闹。如同他们默默忍受学校里又脏又臭的学生厕所一样。

▌延伸阅读:丘桦真专栏《无关痛痒》其他文章