从一张AI合成的不雅图开始,华文独中掀起了一场波及各地的校园MeToo风暴。起初是宽古中学教师涉嫌将色情链接发送给女同事、对学生越界,被揭发后,另一所独中接连爆出更多学生受骚扰的控诉,牵出一名在校任职十余年的男教师,一位学生口中的“好老师”的阴暗行为。

我从这几天的新闻收集,到询问校内相关的老师,发现这位男老师他不是突然变坏的。他花了很长时间,建构形象、铺设人设,并借由师生权力差的不对等关系,精准操控他所挑选的学生。事实上,这类加害者的性心理动机并非一时冲动,而是深具控制倾向的系统性行为。

在性心理学与加害者行为研究中,这种操控模式常被称为“服从测试”(compliance testing)或“界线试探”(boundary testing)。加害者会透过暗示、调侃、模糊语言的方式逐步测试学生的反应,从中判断对方是否容易沉默、是否具备自我保护意识,借此评估是否适合推进下一步的操控。这种机制常见于权力不对等的关系中,尤其在教育、职场与亲密关系中格外隐晦且危险。一旦发现学生不会反击,便大胆推进下一步。

这种行为给予他们的满足,不仅仅是性本身,而是一种“能支配他人的感觉”,尤其是在完全不对等的情感权力结构里。他是以一种“温柔的控制”逐步侵入学生的心理防线。他是乐于助人的老师,是学生考试失利时给安慰的人。也是以“泄题”为名,向学生索要情色对话与色情互动的人。他利用社交平台开设“炒菜团”群组,用暗语掩饰不适内容,让学生难以辨认这究竟算不算“越界”。

这老师懂得避开那些具性别意识、拥有清晰界线感的学生。他选择的学生,也是那些即便感到不对劲,也可能因为尊重权威、信赖老师而迟疑不提的同学。令人更心痛的是,有些学生其实已经试着开口,对家长或个别老师表达了自己的不适;但这些回馈,在面对白天温文尔雅、学生喜爱的“人设老师”时,常常被误判为误会、夸大或一时的感受。老师可能出于善意,选择私下提醒、警告,而非通报或启动正式机制,导致问题被压在信任网络里,无法上升为制度处理。

他是智慧型犯罪者。从2018年至今,制度一次次错失启动追踪与记录的契机,让他能精准判断何时“处理掉了”,何时“可以继续”,于是他不断用同样的手法,换一个新的对象,继续他的计划。

这并不是一个制度毫无作为的学校,校内有接受过性教育训练的辅导老师,也安排了性别与性教育课程。问题是当教育机制无法主动辨识加害者精密运作的行为,当教师通报与追踪机制过于依赖人际信任而非制度规范,即使有专业存在,也可能被精准绕开。换句话说,加害者能看穿谁“会说”,谁“不敢说”,而制度未能保障那些不擅表达的学生也能被听见。

我们教学生如何防范陌生人,却很少教他们:有时候,让人最不舒服的,是那个日复一日对你表达 “关心你”的人。

校园师生性伤害事件的意义,不该只是惩罚加害者,更应成为学校与社会重新检视性教育与通报系统的转折点。我们要问:

- 我们的性教育,是否已涵盖“权力不对等”下的操控与边界辨识?

- 我们是否教会孩子,情绪的不适可以是判断的凭据,而不是需要佐证的怀疑?

- 当学生说出“怪怪的”,校园的机制是启动保护,还是启动质疑?

许多孩子并非没有察觉,而是在最初感到不安、试图求助时,没有得到制度的响应,反而因为“老师人设良好”、 “没有实证”为由被轻轻带过。这种经验,不仅打击了孩子判断对错的信心,也削弱了他们对校园的信任。于是,有些孩子转向校外的信任关系,向社会求援,才让我们意识到原来被动式的“等待通报”问题早已存在多年。

教育的修复,不能只靠一句“以后会改进”。我们要面对的是:孩子之所以受伤,是因为曾信任学校,却在关键时刻没被保护。

这所学校如今选择勇敢面对错误,校长与教职员公开道歉、承认制度盲点,并支持校友发起的调查,是值得肯定的开始。因为任何一个愿意从错里站起来的学校,才有可能成为更安全的学校。

我们不该等到伤害发生,才后悔没教孩子辨识危险。也不该等到学生鼓起勇气说出“我不舒服”,才告诉他们“你有权利不答应”。

校园应是安全的,但安全不是理所当然,而是制度与意识一再练习的成果。今天我们听见孩子说“我不舒服”,明天我们就该确保“不舒服”来源与起因,每一个孩子不需要孤单地把那份不舒服藏在心里。

孩子并不是不知道哪里不对,他们只是还需要一个真正愿意听见他们的教育系统。

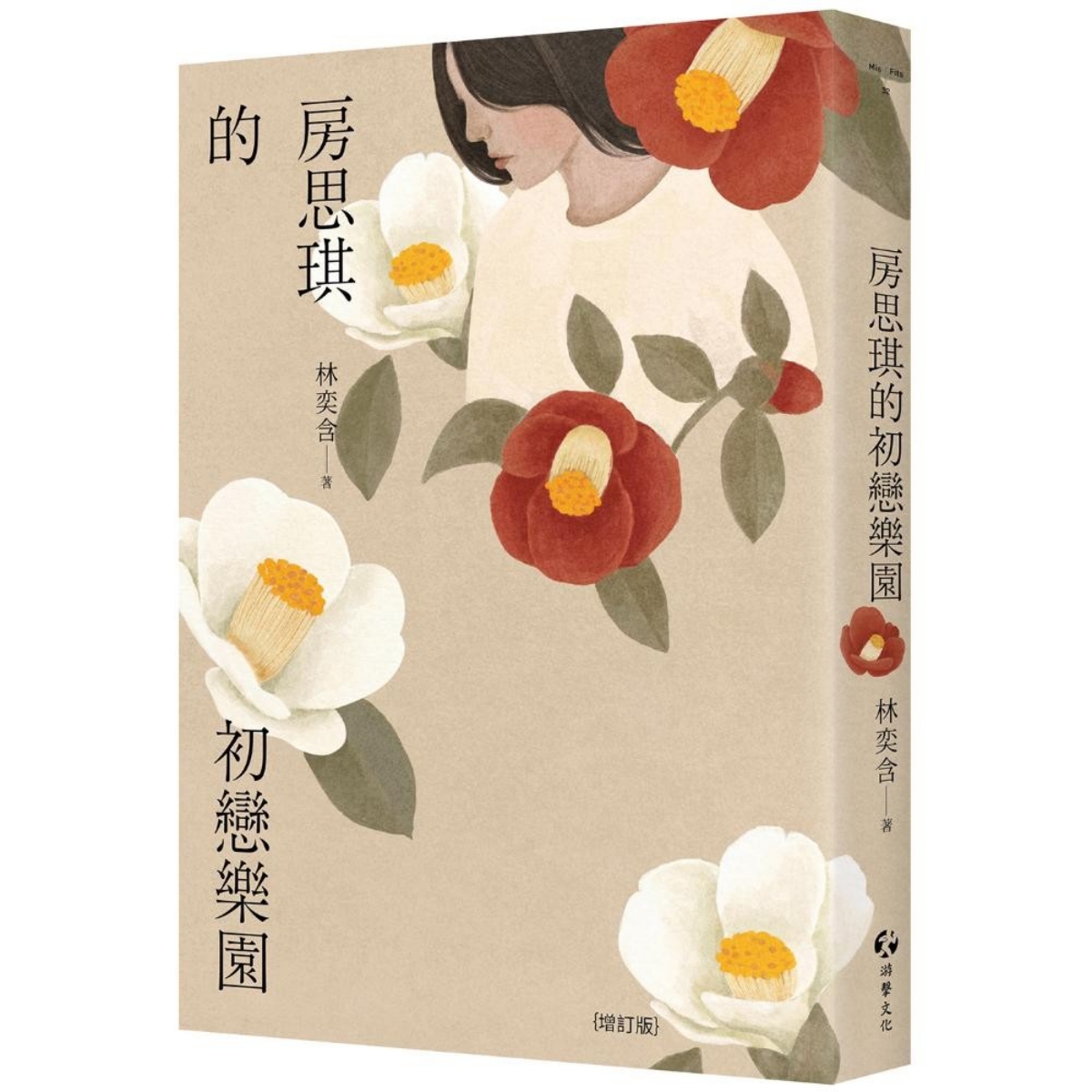

这起事件的情节与结构,让人不禁联想到台湾作家林奕含的小说《房思琪的初恋乐园》。书中那位以“补习老师”之名逐步操控女学生的李国华,和现实中这位柔佛的狼师,在行为手法与心理策略上惊人地相似。他们都不是用暴力威胁的方式迫使学生就范,而是透过权威与温柔交错的姿态,缓慢驯化、步步推进。

李国华以“教育”为名,用关心包装操控;这位柔佛教师亦以“泄题”“指导”为由,引导学生掉入边界模糊的关系中。他们深谙信任可以遮掩伤害的现实,清楚制度与社会更倾向相信“一个看起来不像坏人的老师”,而不是“一个说不清楚的学生感受”。

小说中的房思琪说不出“这是强暴”,因为一切太像关心、太像爱,而这正是最致命的伤害所在。今天,柔佛的孩子们终于勇敢说出“我觉得不对劲”,我们也必须学会认真倾听。这不只是文学照进现实,而是现实已经超越文学的残酷提醒。

我还是那句话,性侵与性骚扰从来不只是校园的问题,也不只是个别教师的问题。它可能出现在任何一个存在权力落差的空间。比如各个职场、政府机关、私人机构,甚至家庭内部。这些空间如果缺乏制度性防线,再温和的表面也可能藏着无声的伤害。

我们需要的不只是一次性的通报机制,而是一整套包含预防、辨识、响应与修复的系统性保障网络。让人在最初感到不安的那个时刻,就有机会被接住,而不是等到伤害扩大,才追悔莫及。

毕竟,不是每个人都能立刻说出“我被骚扰了”,不是每个人都能感觉到“不对劲”。我们应该教会所有人,特别是同学,请去信任这种感受和识别它,并且知道不管权力在谁手上,你永远有权利离开、说不、和寻求帮助。

如果社会能在每一个单位、每一个制度中都建立这样的文化与机制,那么我们所说的“安全感”,才不会只是校园里的口号,而是从制度根里长出来的力量。

所以,一个学校是否安全,并不是看它是否“干净无事”,而是看当事发时,它有没有勇气承认疏漏,愿意修补。就像这次事件中,吉华独中的校方与董事部不但没有否定校友的发声,反而支持她们的机密投报机制,这正是信任重建的起点。

而不应该只是在面对制度的失败时,呼吁关闭学校、要求老师或校长离职。这或许是情绪上的出口,却不是教育该走的成熟路径。真正值得被看见的,是那些在混乱中仍坚持制度修补的人,是在伤害中仍愿意建立信任的群体。唯有如此,我们才能为下一代构筑一个更有意识、更有力量的安全空间。

注:米尔格拉姆的服从试验,又称权力服从研究(Obedience to Authority Study)的概念开始于1963年由耶鲁大学心理学家斯坦利·米尔格拉姆进行实验。探讨个人对权威人物的服从情况。这一试验被视为有关服从试验的典型性试验,并在社会心理学界产生了强烈反响。想多了解可以去网络搜寻关键字。

▌延伸阅读:郑珍珊专栏《性本善》其他文章