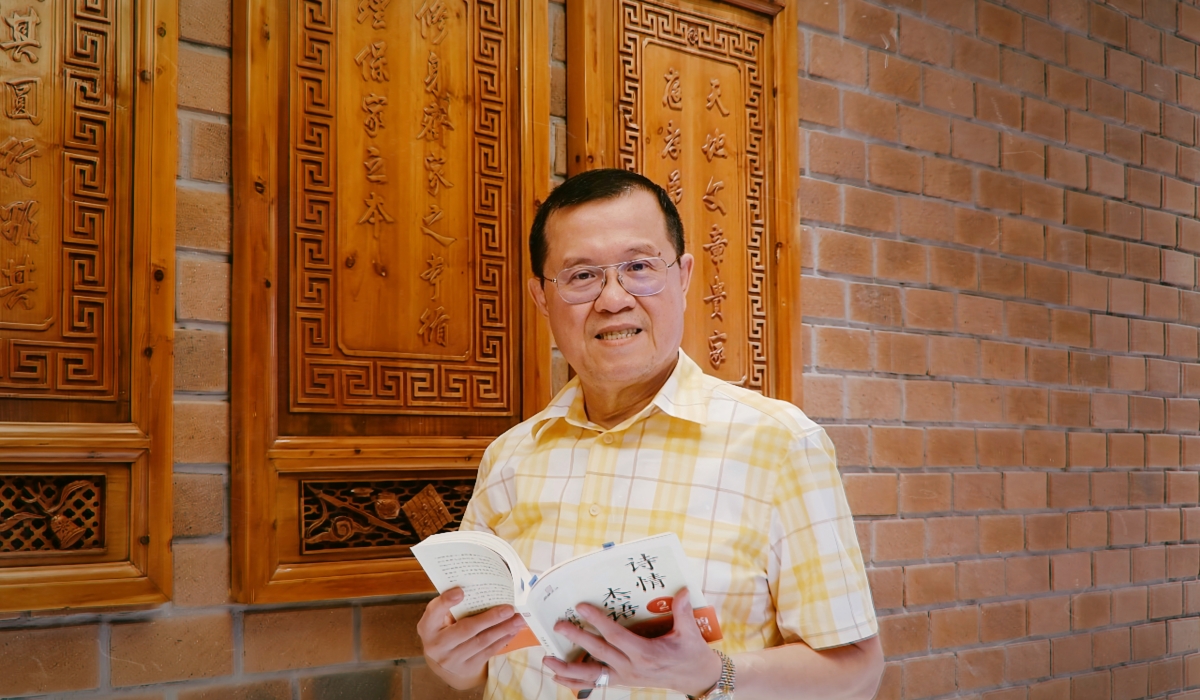

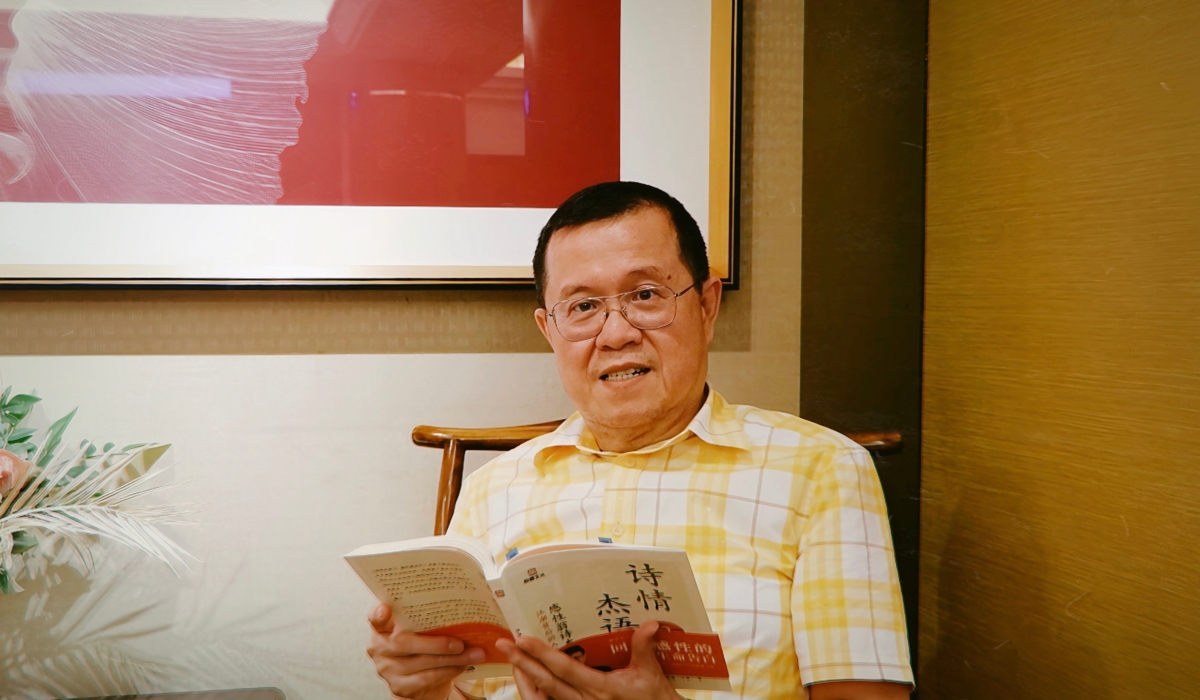

昔日在政坛上常被人冠以“独行侠”称号的马华前总会长丹斯里翁诗杰,自嘲是“没有跑偏的市井之徒”。儿时“白鸽笼“式的居住空间,放大了斑斓驳杂的市井百态。两层楼的旧店屋,一个灶头,还要两家轮流共用。在母亲的“藤鞭教育”之下,他始终规规矩矩,小小年纪已饱尝人情冷暖,“他们说我是市井之徒,市井之徒又怎么样?我就是在市井里面长大的。” 1981年投身政坛后,翁诗杰一路攀升至权力高峰,曾任马华总会长及交通部长。这个从理想主义出发的政治新锐,也在现实中尝尽“水土不服”的沉浮,回望那段如走钢丝般的政治生涯,他淡然一句:“权贵,终究是过眼云烟。”如今的他,退下权场锋芒,在国际时评与文艺创作之间自由游走。今年,他带着新作《诗情杰语2:感性翁诗杰》重返文坛,把记忆中的街头巷尾与人生体悟写进字里行间,依旧透着一股不愿随波逐流的“侠者”风范。

素来有“独行侠”之称的马华前总会长丹斯里翁诗杰,1981年加入马华公会,曾出任多个官职,但其我行我素的政治行事风格招致不满。在他的政治生涯中,充斥着不同的声音,褒贬不一。他公然批评“菜单”政治,抨击“朋党”也绝不手下留情。沉寂政坛多年,如今的翁诗杰回归文坛,再度回到大众的视线中。

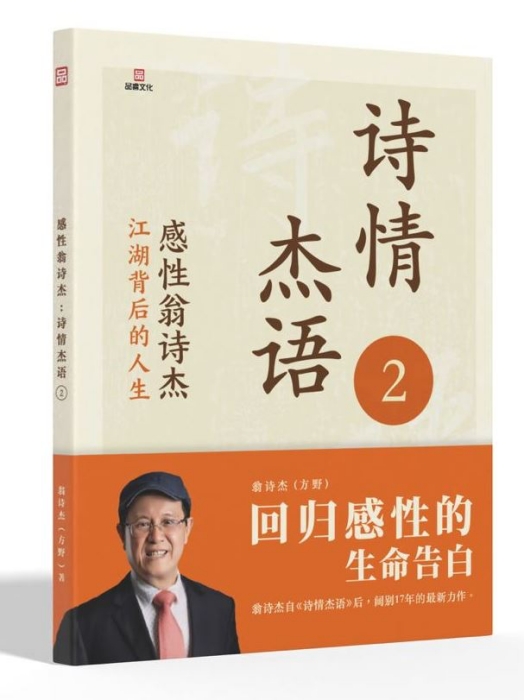

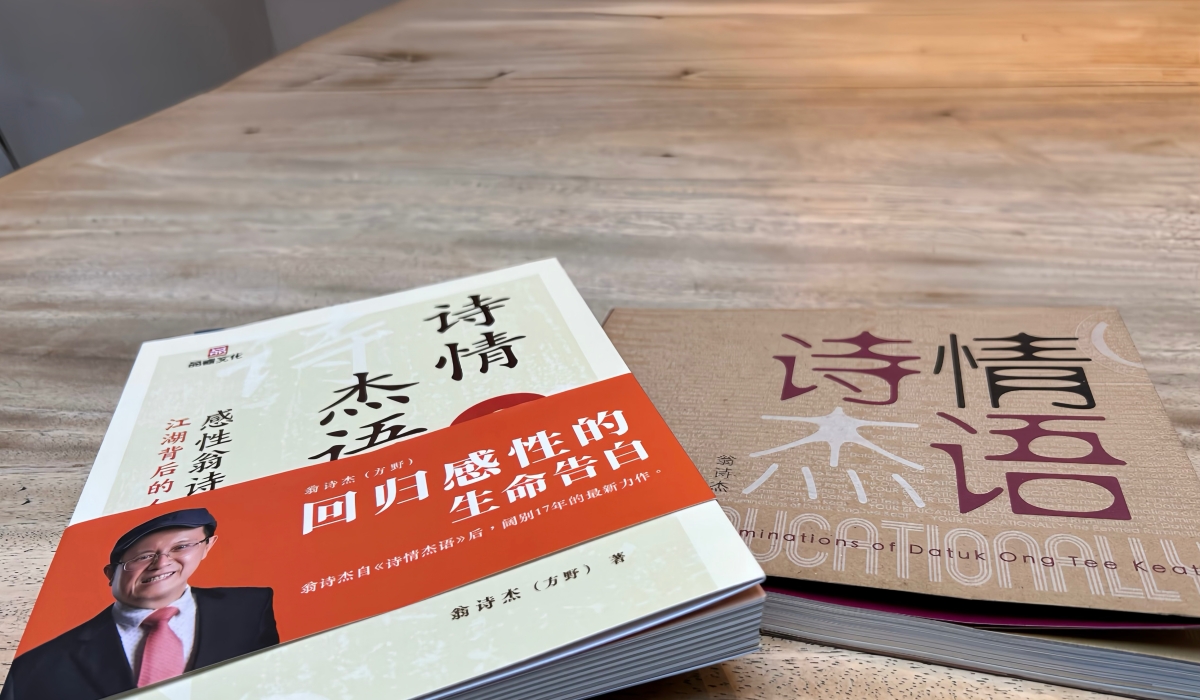

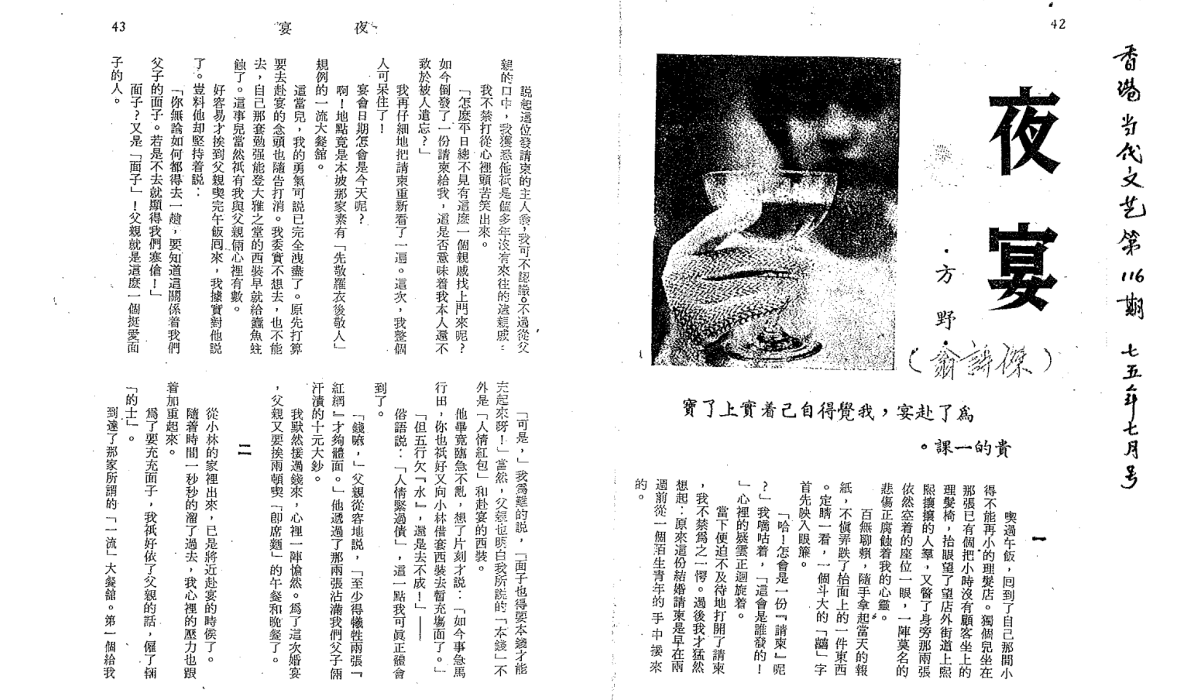

其实早在70年代,翁诗杰便以笔名方野发表文章。淡出政坛的这些年,他依旧执笔为矛,撰写时评社论。今年,他带着新作《诗情杰语2:感性翁诗杰》归来,书中收录了年少时的市井记忆与政坛时期的江湖闲话。而距离上一本作品,中间竟隔了18年。

翁诗杰解释说:“这两本书相隔的时间非常长,但是它们有一个共同点,而且都完全是从感性的角度(出发)。所思考的事物其实都是(来自)同一个时空,但是相隔十七八年,有不同的感受。”

他称自己这些年未间断过写作,但写的大都是时评社论,“我不把那个看成是一个文艺创作。“

“过去我们受了某一年代的文学思潮的影响,就是文以载道。不要言之无物,不能只谈风月、不谈国事。那种像老舍的《茶馆》里面所说的‘莫谈国事’,那些我也不大愿意写 。”

2007年,正值他政途的高光时刻,随着《诗情杰语》问世,有不少记者前来采访。“2007年的时候,那些记者来问我的都是政治问题。我说拜托了,政治问题你找政治的场合去问。”翁诗杰回忆起往事,显得颇有些无奈。

“现在的情况是,我觉得我是完全脱离了这个圈子,我是在另外一个完全不同的领域。其实两个阶段心态是不一样的,但感情是一样的。”

没有跑偏的市井之徒

翁诗杰常说自己从市井中来。记忆中茨厂街密密麻麻的霓虹灯,一家人挤在“白鸽笼”式的居住空间里。

“当时的茨厂街是密密麻麻的店屋、霓虹灯,比香港有过之无不及。我们在那个大杂院,就好像香港的劏房。120英尺长,两层楼的旧店屋,间隔20个房间,20个家庭,大人小孩86个人,两间厕所。一个灶头,两家轮流共用。”

“他们说我是市井之徒,市井之徒又怎么样?我就是在市井里面长大的。只不过是我这个市井之徒,跟其他那些年龄相仿的(孩子)不一样,我没有所谓‘跑偏’了,没有跑去黑社会,为什么呢?我母亲管的严,藤鞭教育。”

1955年,翁诗杰的母亲远渡重洋,来到马来亚与丈夫相聚,是最后一批合法路径“下南洋”的海南人。在下南洋的侨民中,海南人最晚抵达马来亚,翁诗杰说“我们是属于少数中的少数”。

“我母亲书念不多,但是她有过人之处,就是她的记忆非常好。同时教孩子时始终是依照中国人的传统。传统的传承不一定要高大上,这个是我总结出的经验。哪怕是升斗小民,只要他的价值观、价值取向是很传统的、很中华的话,那也是一种传承。”

明日黄花的旧报纸

翁诗杰回忆说,早期不同籍贯的侨民在抱团之余,还会互相排斥。为了能够融入口操粤语的街坊邻居,他开始收听“丽的呼声”,跟着广播剧学习粤语词汇,也由此与文学结缘。

通过“丽的呼声”,翁诗杰对武侠小说日渐痴迷。他称自己是先听说书,才去追小说,不是直接买整本书来看。最早的时候喜欢听《七侠五义》、《小五义》,也对他后来性格的塑造产生了深远的影响,喜欢打抱不平、多管闲事。

“有一些认识我几十年的朋友,他们喜欢叫我大侠,也有人叫我是独行侠。其实是从这样一个生活片段衍生出来的。”

在物质匮乏的年代,看书、看电影,都是太奢侈的事情。翁诗杰感慨说:“博览群书?我们哪有这样的条件。”对于年少的翁诗杰来说,买书是一件奢侈的事情。捧着堂姐给他的三本旧书,如获珍宝。他喜欢梁羽生,买不起当日的报纸,就只能在旧报纸上追武侠小说。

“租书也要花成本。那个时候我刚好家道中落了,父亲去世了。我是看已经是‘明日黄花’的报纸,我哥那时候打工的店里头有旧报纸,就是今天拿昨天的报纸。说实在的,当你的家境拮据的时候,每一分钱都能省就省。”

仙四师爷庙就是“及时雨”

父亲离世之后,一家几口的生活更加艰辛。初中第一年的学费还是由班主任梁老师帮忙垫付,后来又得到扶轮社(Rotary Club)的资助。翁诗杰念念不忘每一份善意,将其视为人生中带着“神奇色彩”的一章,“真的就是,没有一帆风顺吧。每一个节点都好像突然间有恩公出现,这也算是神奇吧。 ”

位于茨厂街的仙四师爷庙也曾是他的“恩公”。1977年,马来亚大学已实行固打制,翁诗杰在那一年考大学。他称对于华人学生来说,能不能脱颖而出,就要在固打制里面争得你死我活了。

结果他成为第一批收到录取信的学生,但却一脸愁云。“每个收到的人当然欢天喜地,我闷了好多天。为什么呢?我不敢跟家里说。那个时候我还记得,入学就要先给六百块马币。”

抱着碰碰运气的心理翻报纸,刚好看到一则仙四师爷庙的奖学金广告,“我那个时候是在一种非常患得患失的情况下,仙四师爷庙就是‘及时雨’。”

这场“及时雨”,终于让翁诗杰拿着糖袋改制的书包迈进校园。大学时他便在国营电视台做业余编剧,赚一点外快。他清楚记得,中文的单元剧,扣除商业广告,一集26分钟,十六块钱。当时一碗云吞面三毛钱,兼职的薪水让他十分满足。

参政纯粹是理想主义

饮尽杯中的咖啡,翁诗杰又叫了一杯温水。年轻时,他希望用写作来改变一些什么,结果自然是徒劳。后来从政,也不如他所愿。

“为什么我对写作始终有这样的感情呢?那时候我还没有毕业,我觉得这个社会是生病的。我时常说,损不足以奉有余。是什么意思呢?就是人家已经是备受欺凌的,你还要再去踩他一脚。那时候我就觉得,这个社会应该多一份正义吧,我一直以为文学能够改变。这个是一厢情愿的。”

“那个时候的情况呢,就是贫富的差距蛮大的。你看到很多无家可归的人,现在所谓的街友。当时我最直接的一个感受就是,希望每个人都有房子住,不要露宿街头。”

临近毕业的时候,翁诗杰有了新的体会,他意识到社会状况并不是靠文人改变,“话语权是操纵在政治人物手中的。“

大学毕业后,翁诗杰已经做了五年工程师。当时刚上任的劳工部长的李金狮要找一名政治秘书,经人推荐,翁诗杰便去见对方。

在工程界拿着丰厚薪水的翁诗杰有些犹豫不决,他回忆说,当时部长给我的选择,“你24小时之内,回复我要还是不要。”

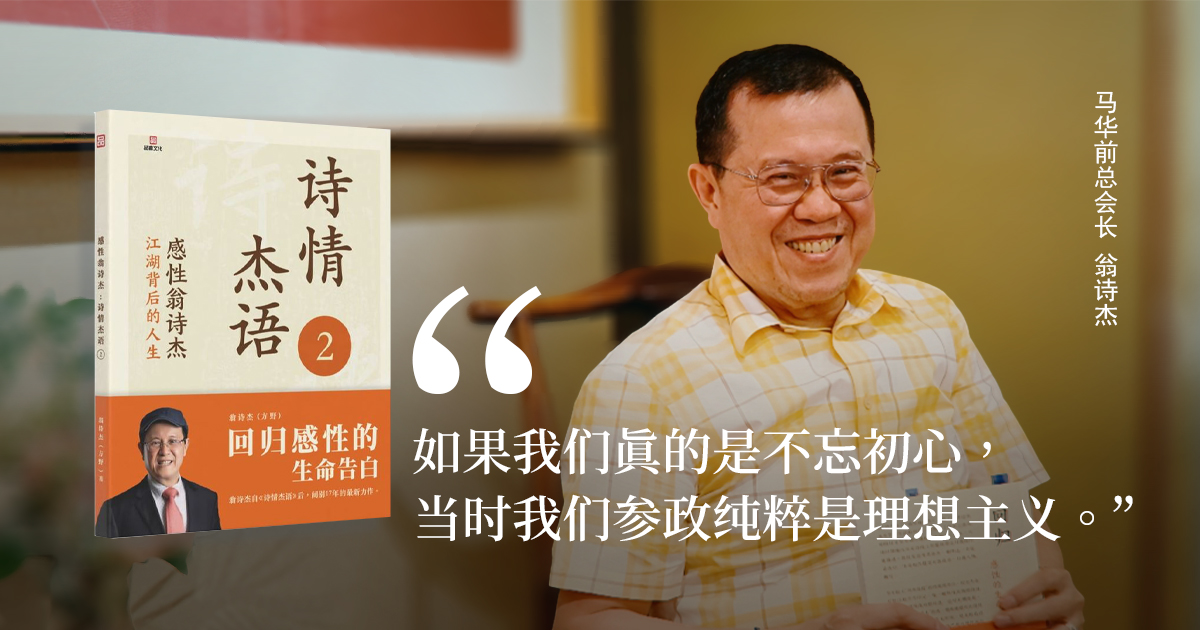

在深一脚浅一脚的前行中,他由衷感慨,“如果我们真的是不忘初心的话,当时我们参政纯粹是理想主义。”

“当时的马来西亚是多事之秋。种族之间的对立剑拔弩张。我的部长刚好就在那个台风眼,因为他是最具有争论性的人物。”

翁诗杰成为政治秘书之后,先后历经了1986年合作社风暴、1987年华小高职事件。“我当时的老板是在台风眼,你说这个会不会殃及池鱼呢?会的,殃及池鱼是会的。这个是我当时所面对的第一个考验。”

“后来呢,应该这样说,我从政的路是风雨连绵。”

他在心里翻起了嘀咕,怎么别人做官和自己做官,全然不同呢?“我这个官,怎么说呢?不容易,真的是不容易。还有就是,我这种政务官,你老板卷铺盖,你24小时就失业了,没有任何的职业保障。”

翁诗杰在“风雨连绵”中也愈发感到“水土不服”,他总结说,归根结底还是因为价值观不同。

“过去对这种西方民主充满幻想,我回首再看,我是觉得这种民主并不能够真正的代表民意,它只是一个代议制。很多时候从过去的憧憬变成是质疑。”

“在还未成年时,我是深受五四运动的影响。我的价值观是什么?我是非常社会主义化的,但是我的政党是资本主义的一个政府。我们要懂得如何跟马来人博弈和合作,既合作又博弈嘛,这个方程式是蛮不容易的。所以这样的情况也造成我后来‘水土不服’。”

权贵不过是过眼云烟

无论外面的风言风语是否夹杂着人的恶意,翁诗杰都一笑而过,不放在心上。“退党的时候,我完全没有任何宣布,也没有口出恶言。我不愿意说一些伤人心的话,没意思。很多事情谈不上私怨。”

“我不喜欢讨好,但是我绝对愿意求好。这个社会要求好,你才有进步。求好和讨好一字之差,但是你在求好的世界里,第一,你势单力薄;第二,在我们这种多元的社会,真的不容易。”

“我觉得我做人,不是要受他们这些人的言论左右。很多人搞矛盾是为了要转移视线,不是要解决问题。”

人生起起伏伏,翁诗杰淡然走过高山低谷。个中滋味,唯有自己知晓。“我不瞒你说啊,其实人情冷暖,我是在少年时代、父亲去世之后,我就感受到了。当你家道中落的时候,谁都怕你上门来借钱。从小要学会看人家的脸色,这是第一课。”

因此,人生中的第一课,便如此残酷。早熟的少年,学会了不动声色。所以在后面的人生,起起落落他早已做好心理准备。

“我觉得权贵,应该就把它看成是过眼云烟。”

人最可怕的是什么?问了几个词,他都连连摇头。

“我最不喜欢的,用四个字来形容:跟红顶白。没有自己独立的思考,这个价值观的混乱,我觉得才可怕。因为跟红顶白就变成你自己没有一个价值观,很容易被人家带偏。比方说墙倒众人推,这方面中国人的形容词很多。”

“但是你要面对失败的时候,你就必须得要面对这些。如果你还熬得住,还可以跨得过去的话,那才是强者。”

翁诗杰微微侧身,长吁一口气。“这是一个很强的心理素质,因为我是在那种相当艰苦的环境里面活出来的。”

所有故事的开始,都要从市井,从当年茨厂街密密麻麻的霓虹灯说起。