便利店的包装袋、网购商品的气泡膜、路边摊熟食的外带盒……面对无处不在的塑料,你可能也曾尝试过“做点什么”:把塑料瓶洗干净、认真分类丢进回收桶。可最后呢?它们真的被回收了吗?

还是,被送去焚烧、填埋、或流入河里? “环保”有时更像是一种安慰,而不是真正解决问题的答案。若微塑料的扩散是一场长期且隐形的危机,那么,回收系统、产业逻辑与制度设计,也必须接受更彻底的检视。 改变,不能只靠消费者的努力。

回收的真相与盲区:为什么“环保”成了假象?

塑料袋看似可以回收,为什么现实中却很少有人愿意回收?原因不外以下几个:

一、材质复杂、颜料过多。例如面包或饼干包装常印有大量油墨。这些颜料在回收时容易卡住加热设备,影响机器运作;

二、质量低,产值小。回收厂要的是能大量生产、且卖得出去的材料。塑料袋“卖不出去”,所以没人愿意处理;

三、混材难以分离。许多食品包装采用多层复合材料,但这些材料一旦层压,几乎无法通过机械方式分离,也就无法有效回收。

环保组织“匠子“(Hara Makers)创办人王美玲指出,在回收的领域里,无论是塑料还是纸,越是单一材质,产品回收价值就越高。

此外,马来西亚多数塑料袋没有标示材质号码(塑料树脂识别码),导致回收商难以判断材质类型,进一步增加筛选难度。

她解释,塑料物品通常会标有1到7的回收编号,每一种编号代表不同类型的塑料,回收方法和用途也不一样。但现实中,大多数人对这些数字毫无概念,更不了解哪一种容易回收、哪一种基本上毫无回收价值。

她指出,大多数回收站只接受1号(PET)、2号(HDPE)与5号(PP)塑料,其余塑料即便被投进回收桶,也多半会被送往焚烧或填埋。

面对这些回收难题,我们如何才能真正减少塑料污染,推动更有效的环保行动?

产业回收难题由源头分拣解决

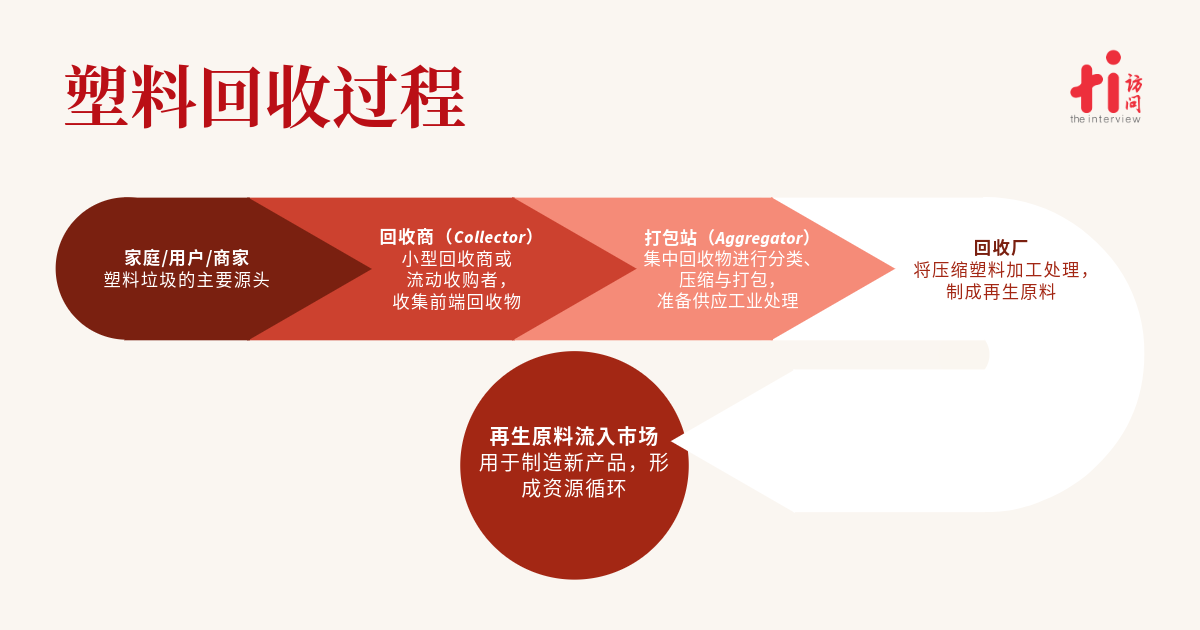

我们常以为,塑料污染是“环保意识不足”的问题。但在回收产业内部,问题比我们想象的更复杂。塑料的种类多样、污染程度不同,决定了它能否被回收。

马来西亚塑料再生公会(MPRA)秘书周振发指出,塑料大致可分为两类:硬质塑料(rigid plastic)如饮料瓶、容器等;以及软性塑料(film plastic),包括包装膜、塑料袋等。

“即使材质可回收,一旦沾有油渍或残渣,清洗成本高、处理难度大,回收商通常会直接拒收。”他解释。

相比之下,工厂因印刷瑕疵而退回的塑料,因干净且材质单一,更受回收商青睐。

值得一提的是,部分大型废品打包站已开始引入 AI 智能分拣技术,利用标签识别与感应系统,在输送带上自动识别、分类不同种类的塑料,大幅提高分拣效率,也减少了人力与误差。

周振发指出,部分企业甚至已成功建构“Bottle to Bottle”的闭环回收体系,以RPET(Recycled PET,再生聚对苯二甲酸乙二酯)制作食品级容器,真正实现从消费回收再回到消费市场的塑料循环。

RPET,是将使用过的PET瓶(如矿泉水瓶)在高标准的处理和认证程序中,经过清洗、粉碎、熔融后再制成的再生材料。它保留了原有塑料的性能与结构,甚至可达到食品级安全标准。

这与传统的“降级回收”(downcycling)不同,降级回收多将塑料转为纺织纤维、塑料板材等非食品接触产品,价值和功能明显下降;而RPET则可重新制成饮料瓶、包装盒等高价值容器,成为推动“Bottle to Bottle”闭环回收的关键。

技术或许无法一夕之间解决塑料污染,但它为产业链提供了新的可能路径,若要真正改变现状,仍仰赖政策、企业与消费者共同协力。

教育、政策与合作

在周振发看来,塑料本身并非“原罪”,问题的关键在于我们如何使用、如何处理。

他指出,塑料在人类生活中占据不可替代的地位,尤其在医疗、食品保鲜等领域,目前仍难找到更稳妥、安全的替代材料。

在医疗体系中,一次性注射器、输液袋、手术手套、透析管等多依赖塑料制成。它轻便、密封、无毒、成本低,能有效防止交叉感染,是维持医疗卫生安全的重要材料。

在食品保鲜与包装领域,保鲜膜、食品容器、饮料瓶等塑料制品拥有良好的阻隔性、防潮性和可成型性,能延长保质期,减少浪费。

尽管市面上已有玻璃、不锈钢、可生物降解材料等替代品,但它们在成本、重量、生产效率或卫生标准上仍有诸多局限。例如,玻璃易碎、不锈钢昂贵、纸类不防水,生物材料则仍在技术发展初期,尚未能普遍应用。

正因如此,分类与回收教育,成为塑料管理的关键起点。

为倡导塑料分类回收,MPRA配合Precious Plastic与Riiicycle,定期走入社区、学校、办公楼与高楼住宅,进行塑料教育与分类推广。

其中,“高楼住宅回收计划(Strata Sustainable Recycling Program)”,涵盖基础设施建设、教育推广与奖励机制三大要素。

该项目不仅举办讲座与工作坊,也提供小额回馈机制,激励居民长期参与。

“我们不希望回收只是我们自己做,任何非政府组织(NGO)、私人企业或社区,只要愿意,我们都欢迎一起合作。”他说。

这些由社区回收而来的塑料,将直接交由 MPRA 会员处理,从分拣、清洗、再生,到供应市场,形成产业链内部的正向循环。

生产者必须负责,立法是关键

另外,王美玲也指出,塑料污染难以根治,一个根本原因在于生产端几乎不用负责。

目前市场上的塑料制品,从设计、生产到销售,企业几乎无需对产品后端的废弃处理负责,包装材质是否可回收,也从未被纳入主流考量。

今天塑料包装满街都是,不是消费者贪方便,而是产业没有承担回收与处理的成本。

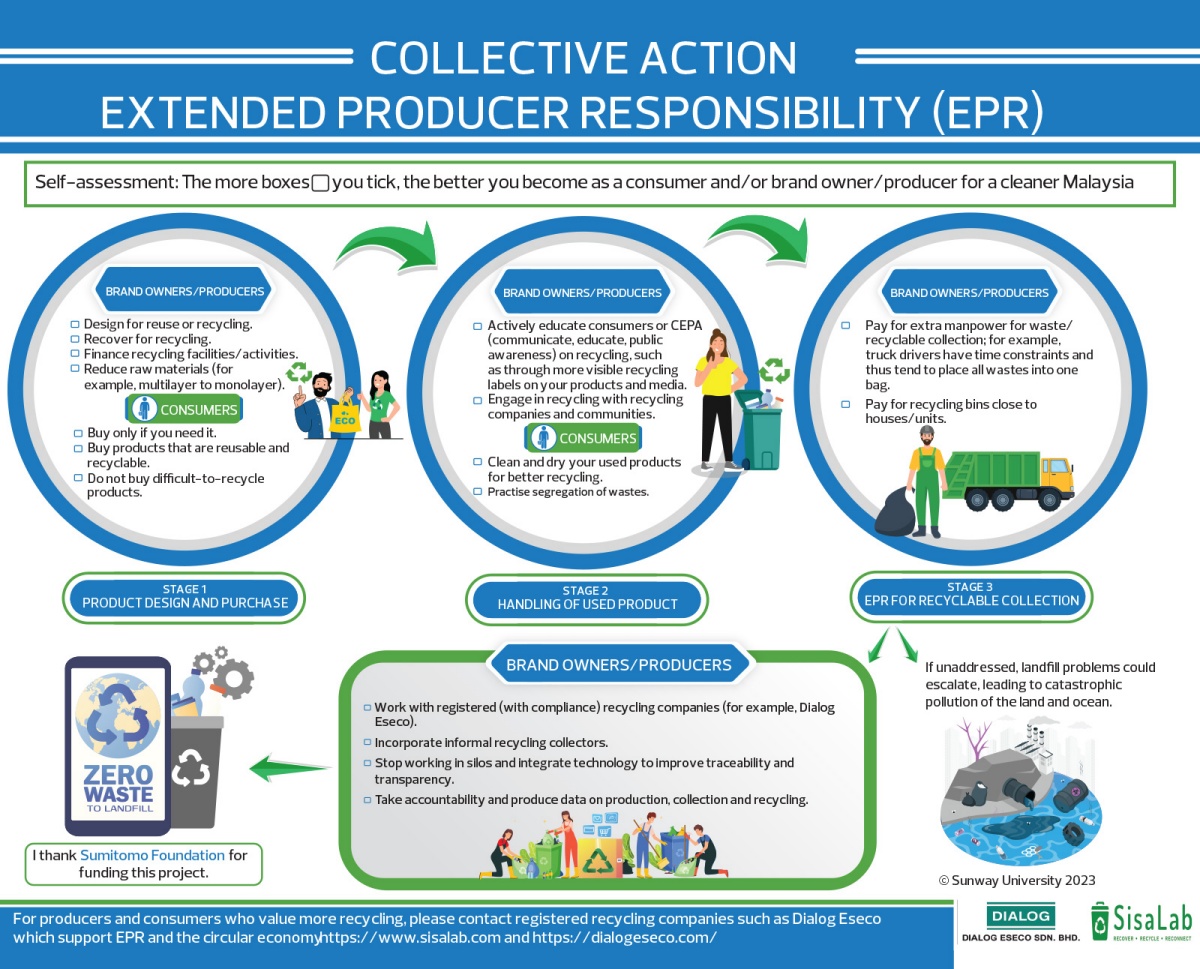

她主张推行“生产者责任延伸”(Extended Producer Responsibility, EPR)政策,让制造商与销售商为产品包装的废弃处理承担经济与系统性的责任。

有了EPR,厂商就必须承担回收成本,甚至负责建立回收体系。

这不仅能为回收体系注入资源,也迫使企业在产品设计与材料选择上做出改变,减少不必要的复合包装,采用更易回收的材质,从源头降低污染。

王美玲坦言,很多企业仍在摸索阶段,对环境责任的落实尚不熟悉,但已有业者主动尝试改变。

“他们会跟我们买回自己生产的塑料废料,请我们帮忙改造成他们要的产品。”她说。

根据《2021-2030大马塑料可持续发展路线图》和《2025-2035大马固体废料循环经济蓝图》,EPR政策预计2026年全面落实,而2023至2025年则为“自愿性阶段”,鼓励企业自愿参与产品包装的回收管理。

她指出,一些欧洲国家早已立法,强制生产商为包装废弃物负责,且自2030年起,所有一次性塑料产品必须含至少30%的再生塑料。

除了政策推动,王美玲也强调“便利性”是回收关键。

这种机制也间接形成了独特的社会生态:部分人把空瓶留在垃圾桶旁,让有需要的人捡走回收。

所以我觉得,马来西亚若真想推动回收,就必须同时落实EPR和押金制。

塑料再循环,不是终点,而是起点

王美玲指出,即使塑料成功再生,也只能循环几次,最后仍会因降解、破碎成为微塑料,重新回到环境与人体中。

马来西亚的回收市场由私人企业主导,其运作逻辑是经济优先、而非环保优先。当塑料价格低迷、市场需求减弱,回收厂便缺乏动力处理那些杂质多、难以变现的塑料。最终,这些塑料仍可能被焚烧、填埋,或流入海洋。

因此,王美玲认为,与其一味强调提升回收率,更应从源头减少一次性塑料的生产与消费,转变整个社会对塑料使用的逻辑,才有可能真正减缓微塑料的扩散。

塑料的初心,我们还记得吗?

王美玲补充,塑料的诞生,最初其实是为了环保。

在早期,塑料被当作一种可以减缓森林砍伐、减少对动物皮毛依赖的绿色发明。例如双酚A(BPA)塑料的出现,就是为了取代象牙,用于制造梳子、键盘键帽等日常用品。

“一开始真的是希望你可以重复使用,不是像现在这样用一次就丢。”她说。

然而,在工业革命后期,厂商开始大量制造一次性塑料。为了推销,一次性产品被包装成更卫生的象征,彻底改变了人们的消费习惯。

你看,我们现在很多东西,只用了一分钟就丢。

这种一次性消费模式一旦成形,塑料的滥用便难以逆转,即便未来有新材质替代塑料,只要消费模式不变,环境负担仍会如影随形。

“就算换了材质,我们的消费模式没变,它还是会造成新的问题。”她说。

王美玲认为,与其执着寻找某种万能的替代材料,不如先问自己一个更根本的问题:

我们,真的需要那么多包装吗?

塑料并非洪水猛兽,真正决定它命运的,是我们如何使用它、如何面对它所带来的后果。从个人的选择,到产业的转变;从教育的扎根,到政策的立法,每一环都不该被忽视。

微塑料的存在提醒我们:这个问题已经渗入日常、深入体内,不能再以“看不见”来逃避。

解决塑料污染,没有一条捷径,也没有单一答案。它需要的是一场关于责任与欲望的重新讨论,一场跨越制度、消费、科技与文化的集体协商。

▌上一篇:【微塑料入侵(上)】从超市到肠胃,我们到底吃下了多少塑料?