“我看到有一个六七岁的小男孩,把鞋子脱了坐在窗台上, 然后低头看着一个东西,我远远地看,就觉得这个画面很美。旁边都是书,外面的阳光洒进来,然后一个小男孩在那边很专注地在看着什么,我就拿手机拍了下来。然后等到我走更近一点,发现他在看手机。”台湾电影导演侯季然在台上分享道。 现场哄堂一笑。 然后是片刻的寂静。 配合诚品吉隆坡2025台湾文学系列讲座,侯季然不久前应邀到马来西亚带来分享会。活动结束后,侯季然走下台接受访谈,和台上侃侃而谈的导演判若两人。

侯季然是台湾电影导演、编剧,2003年拍摄首部影像作品《星尘15749001》拿下台北电影节百万首奖;2005年以纪录片《台湾黑电影》入选东京、鹿特丹等国际影展;剧情长片包括《有一天》、《南方小羊牧场》皆入围金马奖。2014年开始拍摄全台独立书店纪录计划《书店里的影像诗》。

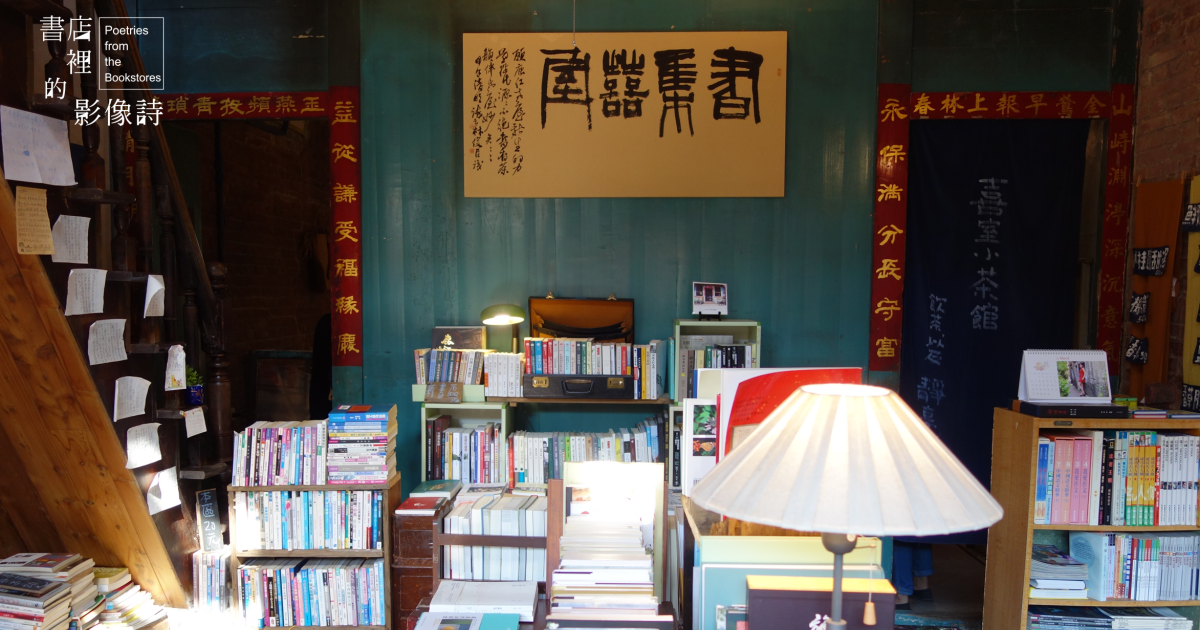

2013年,台湾梦田文创创办人苏丽媚找到侯季然,提议为当时的偶像剧《巷弄里的那家书店》拍摄一部纪录片,用二到三分钟来介绍台湾各地的独立书店,作为在片尾之后出现的小单元。配合40集的偶像剧,侯季然带着团队走访了全台湾40家独立书店,于是《书店里的影像诗》第一季就这样诞生了。

原本像是一个附赠的小礼物,却收获了意料之外的关注度,甚至远超偶像剧本身,这让侯季然受宠若惊。2016年,《书店里的影像诗》第二季作为单独的纪录片再度被推出,2024年底则发行第三季。

一晃十年,三部纪录片,120家书店,每一家书店都是一段不同的人生。

声音跟影像,还有记录真实,其实就是电影的本质

有别于传统的纪录片模式,侯季然不拍访谈,也不刻意编造故事,撇开所有一切“刻意”,侯季然决定找回电影最初的本质——声音和影像。把摄像头随意放在书店的某个角落,拍摄时间长一些,镜头拉远一些,书店的样子,也就出来了。

书店外的阳光或小雨、在店里驻足的小猫、被叠放整齐或是打乱的书籍、袒露在阳光之下的老旧、书店之外邻里之间的互相寒暄……一切都成就了每一家书店独有的风景。侯季然只是这样记录着不同的声音和影像,让观众和书店老板一起共度书店的一天。

“书店里的影像诗”是被取的名字,但书店里的影,像诗,是侯季然赋予纪录片的意义和特色。“书店里面的影包含就是书店老板,书店的空间或是说书店存在的neighborhood,(这些)都是各种跟书店有关的东西。”

电影里有意的停顿和留白,和诗的留白不谋而合。“说老实话我在拍的时候没有特别想诗,我在想的比较(多)是电影,我想要比较电影一点,也许电影本来就是比较有诗的感觉。”

诗里的文字总会打破我们阅读的习惯,阅读上的不习惯,反而让我们更仔细地去捕捉每一个字,对侯季然来说,那就是一个创造空间的方式。在文字被打乱的空间里,因为不理解,我们反复阅读,却在每一次阅读中多了一分自己的理解。

《书店里的影像诗》常见的长镜头拍摄模式,看似和诗一样,创造一种留白空间,可侯季然说,任何的东西,都是有东西的,那个“东西”来自于每一个人的心里。

“对我来讲如果在拍老板讲故事,我的重点是放在他的脸的表情上面,他要讲什么东西其实对我来讲已经是次要的。我想要拍到他的神情,我想要拍他这个人是穿成什么样,讲什么样,他会做什么样的动作,那对我来讲更重要。”

所谓影像留白,就是逼迫我们长时间对着同一视角,静止的画面看似没有给出任何预想中的信息,反而会逼迫每一个人思考:我正在接收着什么讯息?

一群最敏感的人,恰恰能描绘出这个城市最迷人的地方

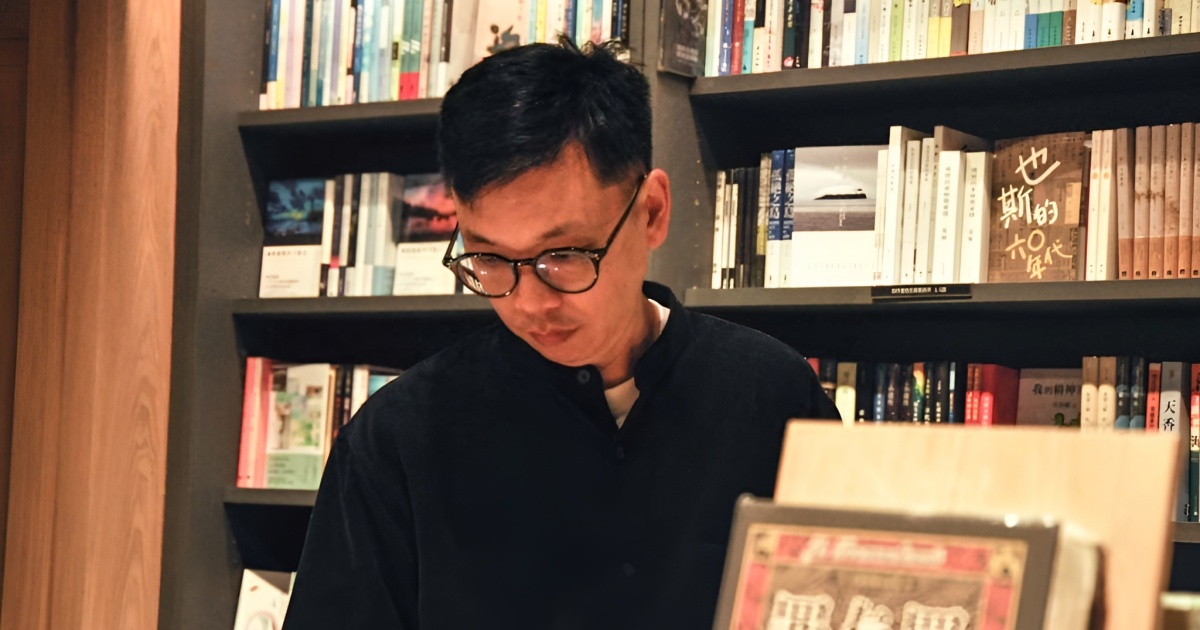

本是为了介绍不同独立书店的特别之处,可拍着拍着侯季然发现,一家书店的样子,始终离不开书店老板的影子。与其说拍书店,不如说是拍一种名为“书店老板”的生物。

书店老板是一种怎样的生物呢?

“我们在凝视‘书店老板’都在过什么样的生活?是什么样的人会来开书店?这些人又要往哪里去?”

40家书店老板,各自带着不同的故事,身上却又带着同样的特质。

“共同之处就是很疯狂。”

侯季然思索了一下,用一个古老的英文词来形容——gentle madness(温和的疯狂)。

侯季然观察到,书店老板们都极度投入他们所相信的事情,也不太管别人的框架,这不就是“疯子”吗?但他们同时又是平静的,所以被侯季然称之为温和的疯子。这些被称作“疯子”的老板们,恰恰是一群最敏感的人。

“所以你到每一个城市去看那家书店的时候,就会看到这个城市里面最敏感的那一群人聚集在这个地方,他们可以去描绘出这个城市真正迷人的地方,因为他们够敏感。”

敏感地捕捉那座城市的一切事物、人与人之间的情感、他们总是精准地知道城市真正的迷人之处。就是这样一群最有情感的、观察力最敏锐的人去开了书店。

在城市大道上、在林间小路里、在一望无际的海边……不同的城市里,都会有属于那个地方的书店,还有与众不同的书店老板。常到回收书堆中寻找二手好书的老板;坚持乘搭公交往返九分山区和台北市中心收书的二手书店老板;一家以时间收费的书店;在人来人往的小巷子里,都有书店的踪迹。

开书店是一种敢于不同的生活方式。——《书店里的影像诗》第一季

当经营书店没有盈利,人们开书店是为了什么?

小时候到书店看书,看不完就会把它折一角藏在一个偏僻的角落,然后第二天再去看。和老板斗智斗勇的一些小聪明,是许多人对书店的记忆。

对侯季然来说,阅读纸本书,是一种牵动全身感官的身体经验。

“我们在读书的时候,除了眼睛之外,鼻子会闻到书页的味道,翻页的声音会进入到耳朵里面,手指碰到书页的那个摩擦的触觉也是有的,看书看久了,脑间酸动了一下,这整个都是一个整体的身体和感官经验。”

可惜的是,如今的我们都在书店里低头看手机。

当纸质书的需求变少,书店老板们每天都在面对着盈利与生活之间的挣扎,这让侯季然更加感受到开书店的不易。当经营书店脱离了最主要的盈利功能的时候,人们开书店是为了什么?

“创造一个跟社会沟通的平台,或是说他很希望他有一个什么样的理念,可以透过这个平台透过这个方式传递,所以它的重点在于表现自己,而不在于收钱。”

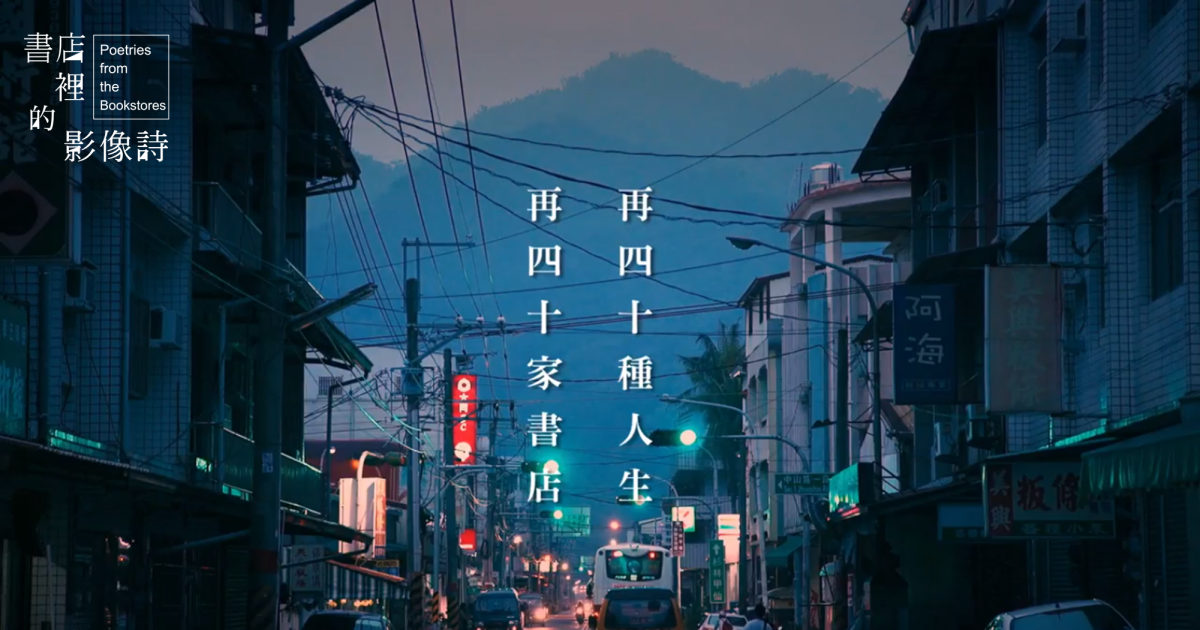

如果说上时代的人们开书店是为了养家糊口,这个时代下,开书店的行为和目的,会变得更加纯粹。无论是为了养家糊口所以开书店,抑或是为了表达“叛逆”而开书店,那都是属于他们的,与众不同的故事和生活方式。

开书店不伟大,但是我很快乐。——《书店里的影像诗》第二季

诗是一种反抗,而电影的真实,在记录着这种反抗,无论是十年前或是十年后,侯季然在老板们身上看见的,依然是那不容于时代的精神。

如果说十年前的他们,是一群脱离大部队,敢于走向另一条路的叛逆的人;那么十年后的这群人,只是为了想要和世界传达另一种不同的生活方式。他们不再纠结于对与错,只是默默坚持自己所相信的事情。

在书店里,我更像我自己。——《书店里的影像诗》第三季