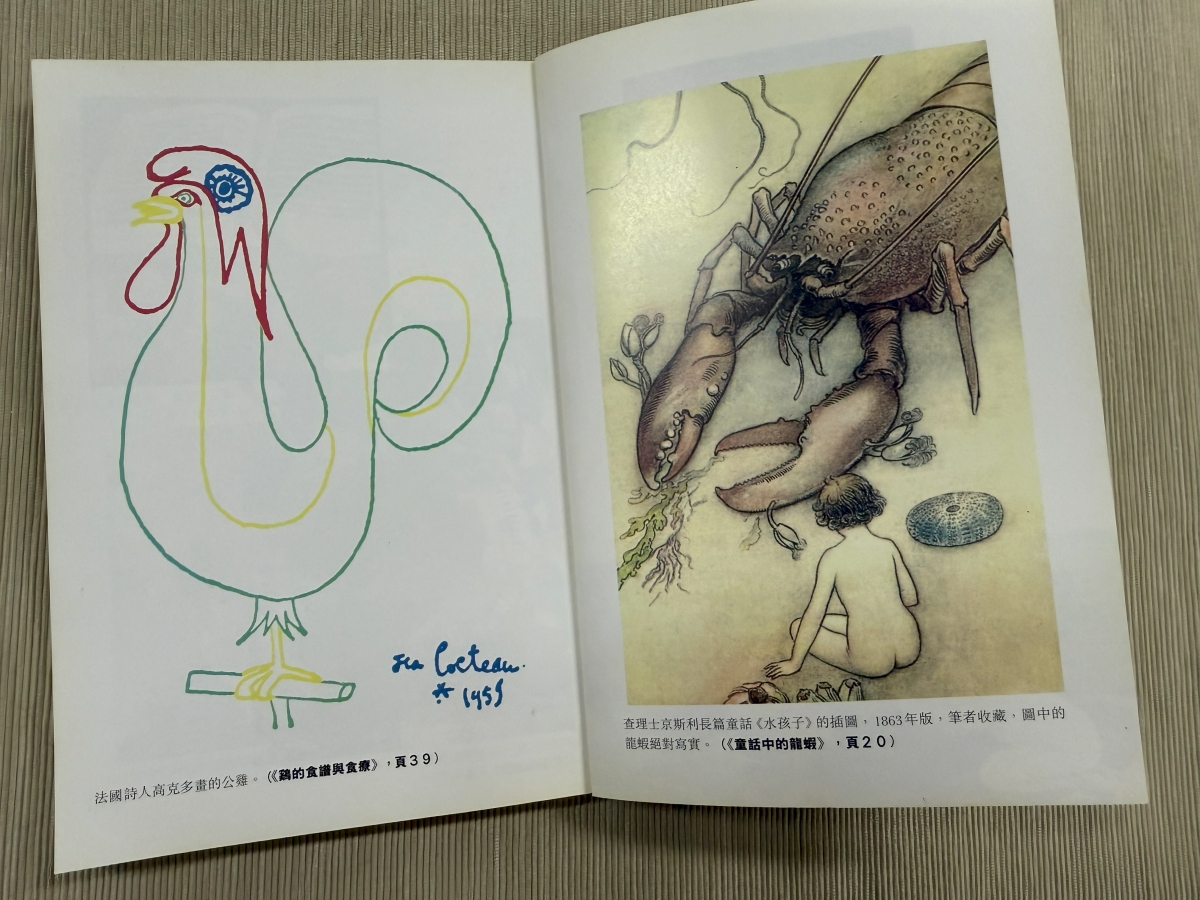

谁第一个吃龙虾?那人不是勇士就是神经病。杜杜写龙虾,并无歌颂其高贵,反倒是引据古书嘲笑牠像一只穿了盔甲的异形,嘴边还挂着黏液与冷笑。

从来不是食欲逼人的东西,却在餐桌上摇身一变成为高级料理,端看谁有胆子先对牠下手,谁就能品尝它火红甲壳下的白嫩柔肉。

第一次看杜杜时才二十出头,没吃过龙虾,不知何味,只道是贵价之物,他在《另类饮食的艺术》中,用了三篇写龙虾,但最吸引我的还是他怎么吃,五爪金龙用手抓,一个人在午后沾着融化的牛油吃。

我们总是要吃过了,才知道那是好吃的;再看到别人吃时,才会懂得流口水。可奇妙的是,读杜杜时──那只我从没尝过的怪物,在他的笔下,竟变得鲜活、诱人、充满灵魂。生平第一次对一道从未入口的食物,产生了想吃的冲动,真想依他的做法,半蒸煮一整隻来尝。

杜杜(本名何国道),他的饮食文学不是纯粹的“美食指南”,而是藉食物为载体,谈论烹调、礼俗、阶级、性别、伦理与艺术的边界。

他会从一道料理延伸到文学、绘画、神话、宗教等,进行文化深层挖掘,而且,作为身在美国的香港作家,他的作品常呈现跨文化的张力与融合,尤其关注亚洲传统与西方现代性的交会点,风格轻巧、知性、诗意,笔触中带有哲学思维与都市人的孤寂。

他笔下的食物常与时间有关,也与童年、失落、身份、语言连结,蕴含着深厚的文化观察与哲学省思。

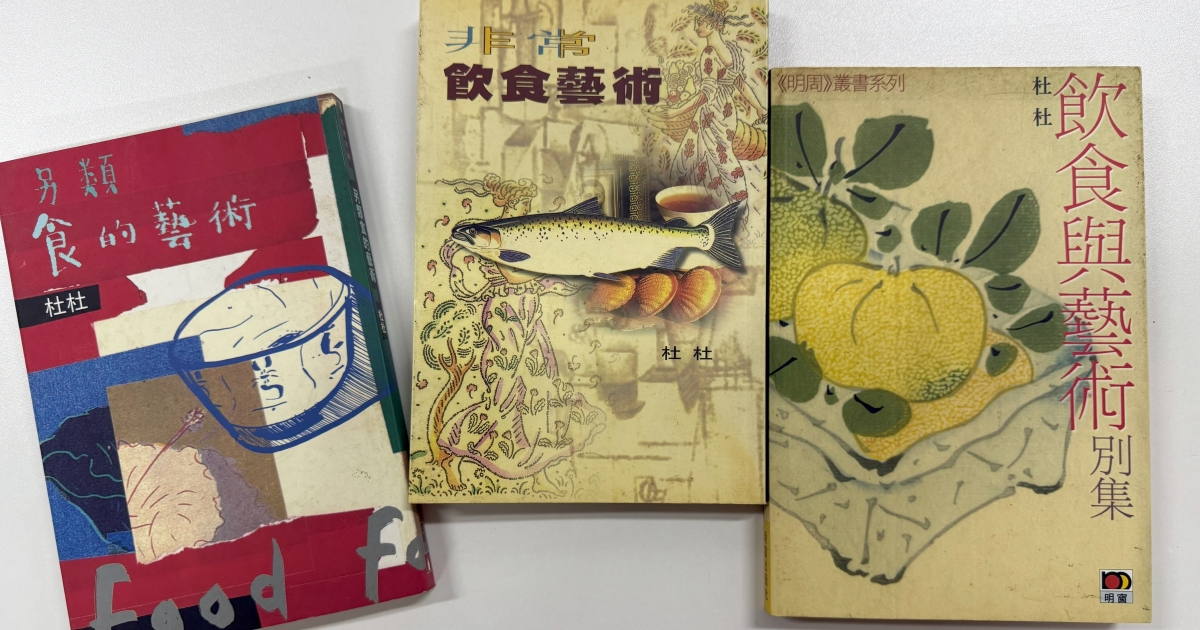

“饮食艺术”三部曲

《非常饮食艺术》、《另类饮食的艺术》与《饮食与艺术别集》三本书互为延续,风格一贯,却又各有侧重。他以食为笔、文化为纸,构筑了一个兼具人文知识与感官趣味的文字餐桌,是最初接触杜杜时必看(如果你还找到)。

一、《非常饮食艺术》 (1997)

这是杜杜“饮食艺术”系列的开篇之作,尝试建立“食物可以是艺术”的基本命题,并以各种食材(如姜、橄榄油)为切点,引入哲学、伦理、美学等概念。

书中章节常以特定食物为起点,延伸至文化史、神话、绘画、音乐与性别政治等。

内容:其中一章〈潘金莲爱吃猪头肉〉,形容她虽是尤物,却也是低俗婆娘,尤爱纠一众妇人一起大啖蒜泥蘸猪头,次数还不止一次,足见偏爱,文后还真有煮猪头之做法列出,确实“估你唔到”。

二、《另类饮食的艺术》 (1999)

相对于第一本的“文化厚度”,本书更强调感官奇观与身体的介入。关注“异质性”、“边缘食材”、“不寻常的味道”,例如发酵、苦味、奇食、禁忌等,主题延伸至身体禁区、感官极限与伦理界线。

内容:〈人肉的滋味〉、〈吃虫奇谭〉、〈搞通思想吃昆虫〉,都在探讨“食人”或昆虫食用极限之思考;异趣横生,中间还夹杂温度、节庆、传统、宗教等跨界写作片段。

三、《饮食与艺术别集》(2002)

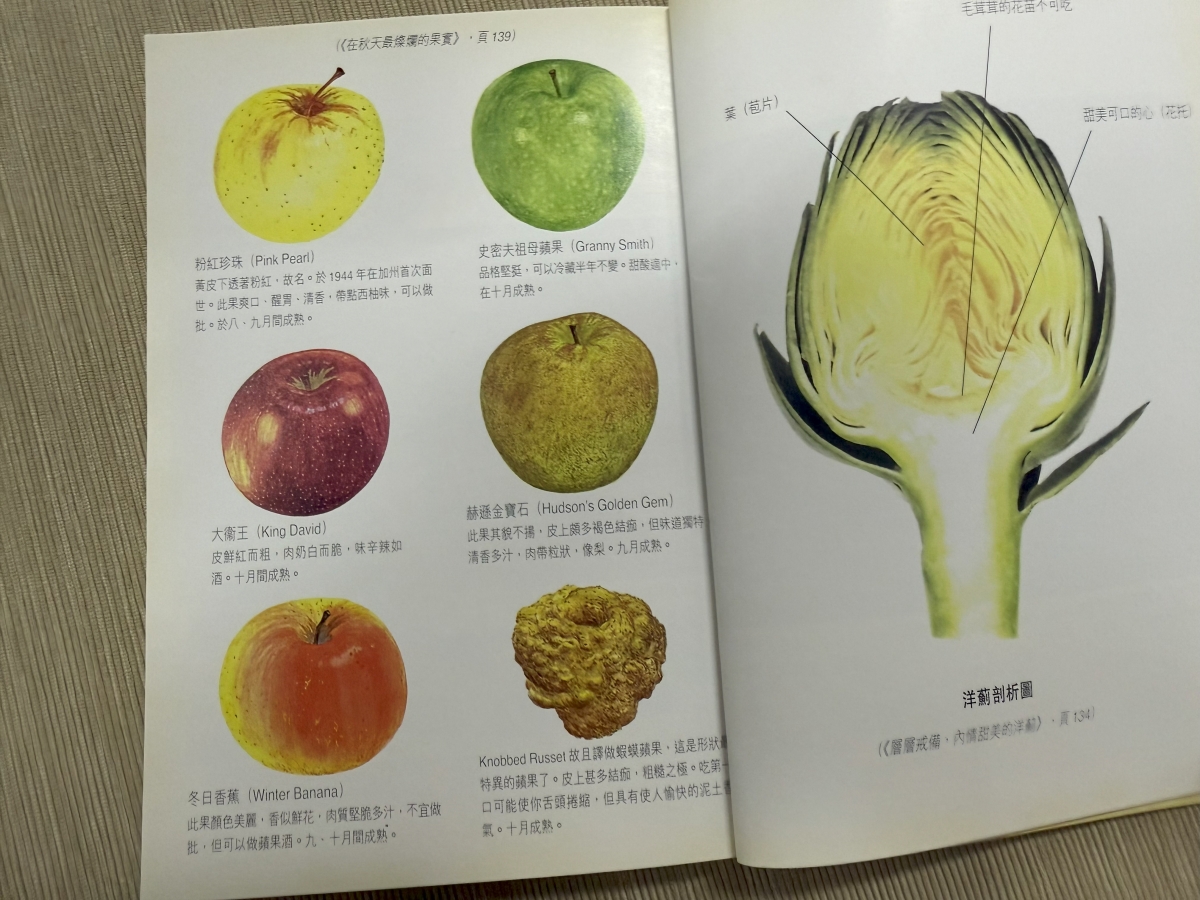

为前两书的延续与收尾,也可视为精致的“选粹”与“深化”,重心放在“艺术与饮食的互文性”——如何将饮食作为创作灵感与表达形式。

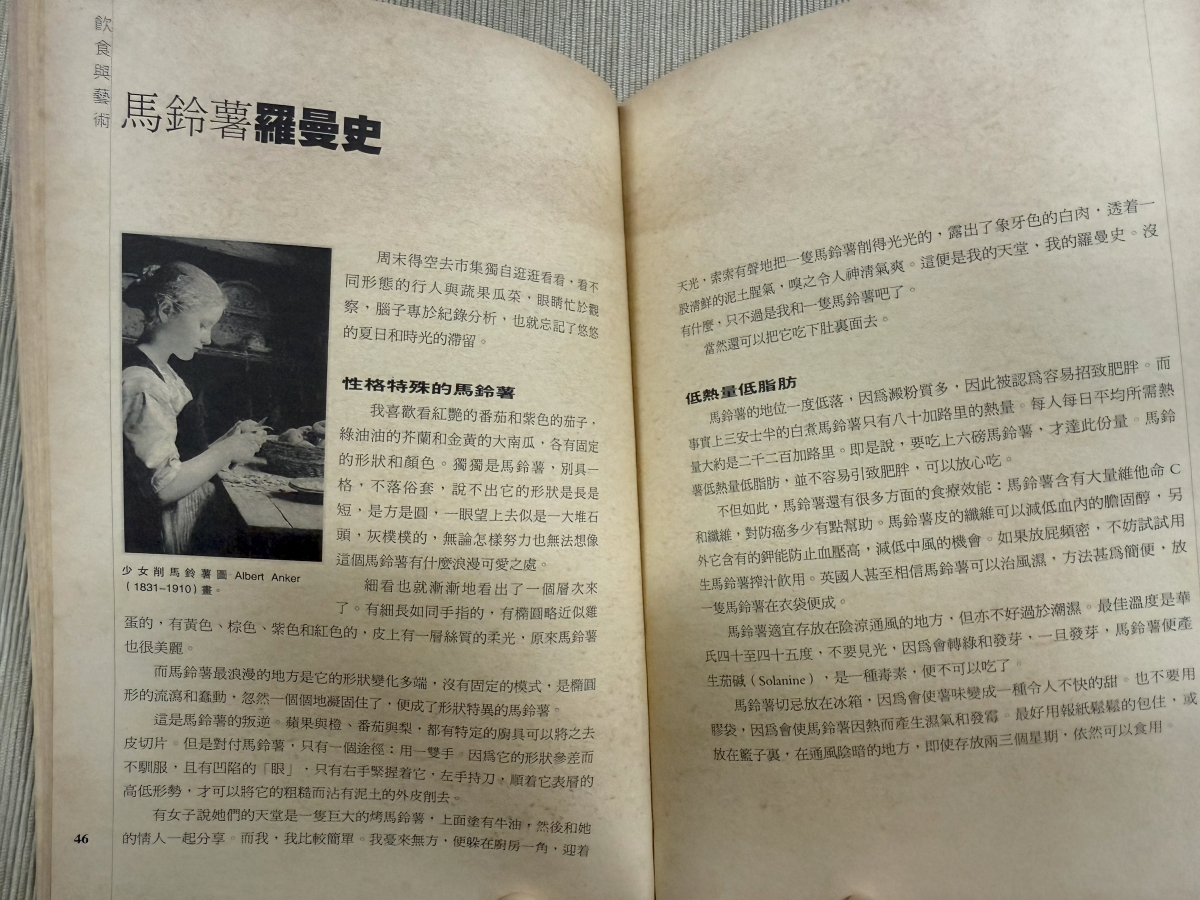

内容:〈清明上河图饮凉茶〉到〈马铃薯罗曼史〉,再到〈白雪公主的苹果〉,内容之丰富和跳跃,多年后重读也欣喜。

这三本书不是“食记”,也不是“料理书”,而是一本又一本的感官哲学札记。当然,延伸阅读就要入手最容易买到的《饮食魔幻录》,那是从三本“饮食艺术”的基础延伸出去的,更自由也更带有幻想与文学调性。

有些作家写食物,是写味道,是写怀念的咸、甜、酸、辣;有些则是写一碗汤里的家乡、流离、和乡愁。但杜杜从来不安于味蕾之内;他把饮食当作一场哲学思辨的入口,也是一幅感官图景的出口。

这是一系列让人“越读越不饿”的饮食书,因为它喂饱的,是脑,而非胃。

为什么需要看杜杜?

在今日这个资讯爆炸、味蕾疲乏、吃变得既廉价又快速的年代,我们太习惯把食物当作一种“消费品”。美食节目、社群照、打卡推荐把食物切割成“人气”“推荐”“CP值”,忘了食物本身其实是——文明的记忆、感官的语言、伦理的隐喻。

杜杜的这三本书,在那个年代已对此作出一种回应,吃饭,是要慢下来的,慢读食物,慢品一块面包背后的故事、一颗橄榄的旅程、一道汤的民族记忆。

这不是一般的“文青饮食书”,也不是学术的“饮食文化研究”,而是介于两者之间的一种稀有文类——以文学书写去包复文化厚度,以诗意之笔谈论味觉与身体。

当然,读杜杜,不只是为了“看食物”,而是为了“重新看待自己如何吃”。当你读完饮食艺术三部曲,也许会突然意识到,原来那碗你早已吃腻的汤,竟藏有无限宇宙;原来你以为的“口味”,其实不只是嘴巴的事,而是一种文化选择与身体记忆。

这正是看杜杜最迷人的地方。它们让我们重新认识“吃”这件事。所以,如果你愿意,不妨从今天起,读杜杜,也许,你也会看懂眼前的那一桌(我也在努力中)。

▌延伸阅读:马拉妹专栏《食字有味》其他文章