今年七月,我在香港走了两场书展,一场是在大会展中心那边铺天盖地的官方书展,一场是在深水埗街坊角落,由猎人书店牵头办的独立书展。两个展场风格差天共地,走完一轮,我只能说:买书这件事,原来真的可以这么热血,这么人情味,这么让人记得住。

香港书展今年主题是“饮食文化・未来生活”,展场主题区做得相当用心,像是那个叫“有枱・阅食”的展览,做成饮食与生活对话的媒介,展览精致而有想法,但吸引我更多的,还是那一整排排的书,以及背后那些低头签名的作者。

这些年跑香港书展多了,知道很多书是限量印刷,有些出版社乾脆只印这一批,卖完就不加印。所以每年的这几天,就是打书的黄金时机。不少作者都在现场亲签,新晋作者更是全天候在摊位上介绍,有些是早早就坐着等人来排队,有些一边签一边跟读者聊天。甚至摊位会直接放上“作者签名本”,买的人不只是为了书内容,也是为了那一点点书与人的连结。

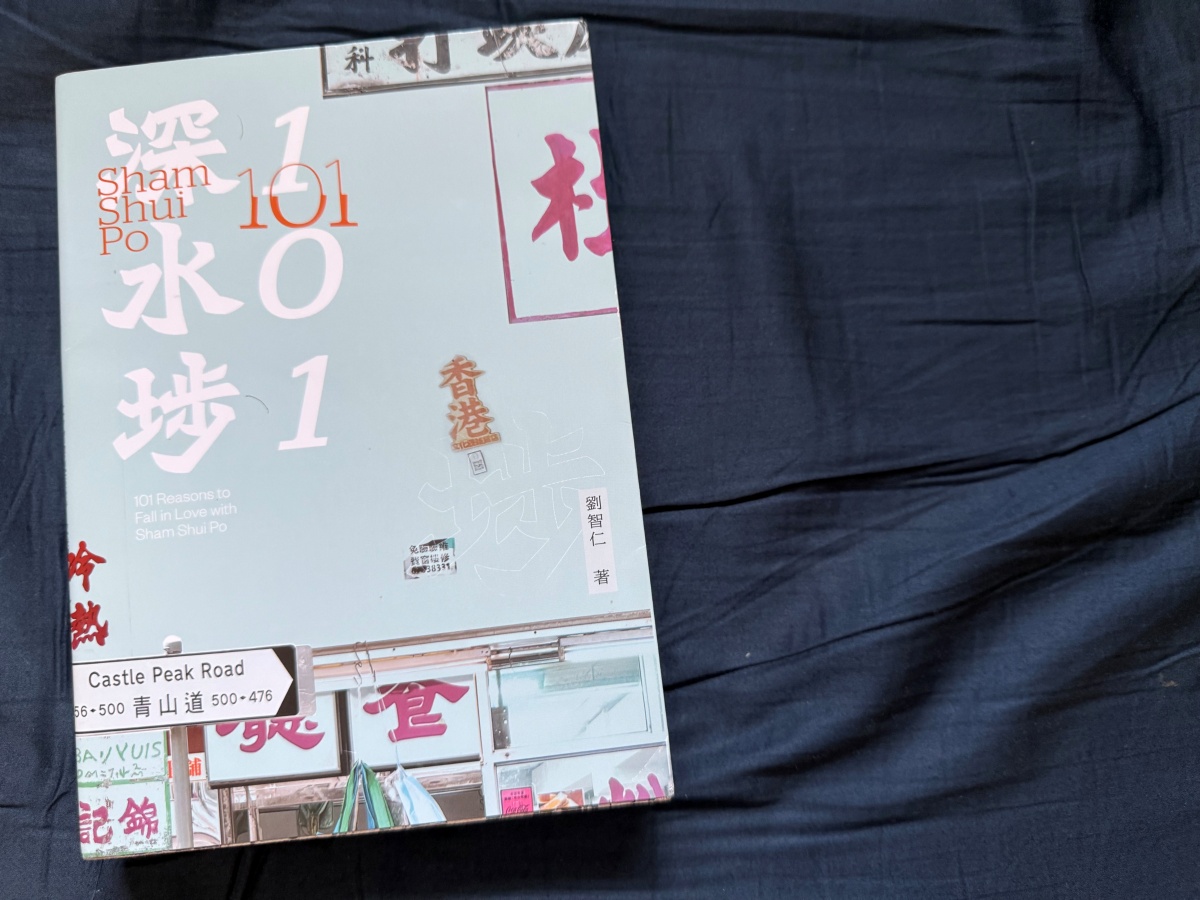

我在三联书店的摊位买了本《深水埗101》,此书网罗这个老街区的各个店舖,讲老字号、散步路线,网罗各种好吃的好玩的,写得细致又实在,作者在现场打书时跟每一位拿起他书的人聊天,一边签书一边说,那一刻我觉得,书不再只是商品,而是某个人的生活结晶。我后来还买了几本,也不是为了便宜,而是舍不得错过那份“此时此地只有此书”的感觉。

不过,今年天文台预测周日会遇上台风,书展即停办大半天,所以周六的人潮简直热翻天。有出版社说,台风天的打书力气比好天气还猛,也是因为周日将会风雨交加,天文台高挂讯号之后没机会出门,大家都冲着週六这天扫书。现场就看到很多人带着行李箱来冲场,有人整袋整箱地搬书或寄走,那画面很夸张,但也很感人。原来书,真的还有人抢着要。

无处不阅读:深水埗独立书展

书展之外,我也去了深水埗的独立书展。“无处不阅读”,这名字第一次听见,像是一句口号,又像是一句誓言。

起初只是几间被拒绝参加香港书展的独立出版社,觉得不能等、不能忍,更不能默默收场。于是猎人书店主催,号召同路人,一群出版人与独立书店,在书展期间的同一周,自发性在一个窄小空间里,搭起另一场书的场子。

也不是斗气,更不是对抗,我想,这可以证明:哪里有人翻书,哪里就是书展;哪里有人阅读,哪里就是主场。

我去的那天是烈日当空的下午,深水埗热气逼人,地上的反光几乎刺眼,但猎人书店门前早已排满人。不是排队买潮玩,是一群穿着汗湿衣服、手里拿着宣传小单与环保袋的人。

他们排得安静,但神情坚定,晚间下雨时,据说仍然很多人排队进场,我知道台风天来临前的雨势风势,所以光想像就觉得佩服。

那天,跟着人龙鱼贯而入,店里更是热闹,作者或出版社的人员都在小摊位前介绍,这空间太挤,说实在确实难以好好选书,但凡走过必留下买书钱,必须支持。

我站在人群之中,有一种从来没在马来西亚书展感受过的情绪。这不是消费,是一种参与、一种守护、一种对出版自由与文化多样性的坚持。

那是一种很香港的精神。不是高声喧哗的那种,而是安静却不退让,是用行动告诉你:我们还在,我们还写,我们还出版。

“无处不阅读”,不只是活动名称,是一群人用身体、时间与热情,在这座城市里拼凑出来的文化座标。

走出猎人书店时,我忽然明白,这场小书展其实办得很大,它不是空间上的盛大,而是心里被装得满满的那种,不是为了卖书而存在的书展,而是为了不让书消失而诞生的书展。

如果你问我,今年买最多的是哪种书,我会说是有味道的书。有的是味蕾的味,有的是人情的味。尤其在风雨交加、人挤人、作者一边签书一边道谢的那些场景里,我感受到一件事:“人是会为了自己相信的东西,是会排队、会湿身、会掏钱、会大力支持的。”

香港书展跟独立书展之间的差别,从表面看是一个大一个小、一个华丽一个朴素,但对一个外国来的买书人感动是一样实在的。我从这里带走的,不只是几本书,而是一种重新相信书的理由。那不是“有空看看吧”的随手,而是“我要把这本书带回家”的决定。

下一次再有人说:“书现在不好卖”,我想我会跟他说:“那你去香港书展看看吧,还有那些站在雨里都要去买书的人。”

今年关于饮食的书很多,这边列几本我自己翻过觉得值得推荐的:

《深水埗101》(三联书店出版)

作者刘智仁从101个元素出发,带你走进深水埗的街头巷尾,从涂鸦到古迹建筑,拼出历史与当下并行的市井风景。

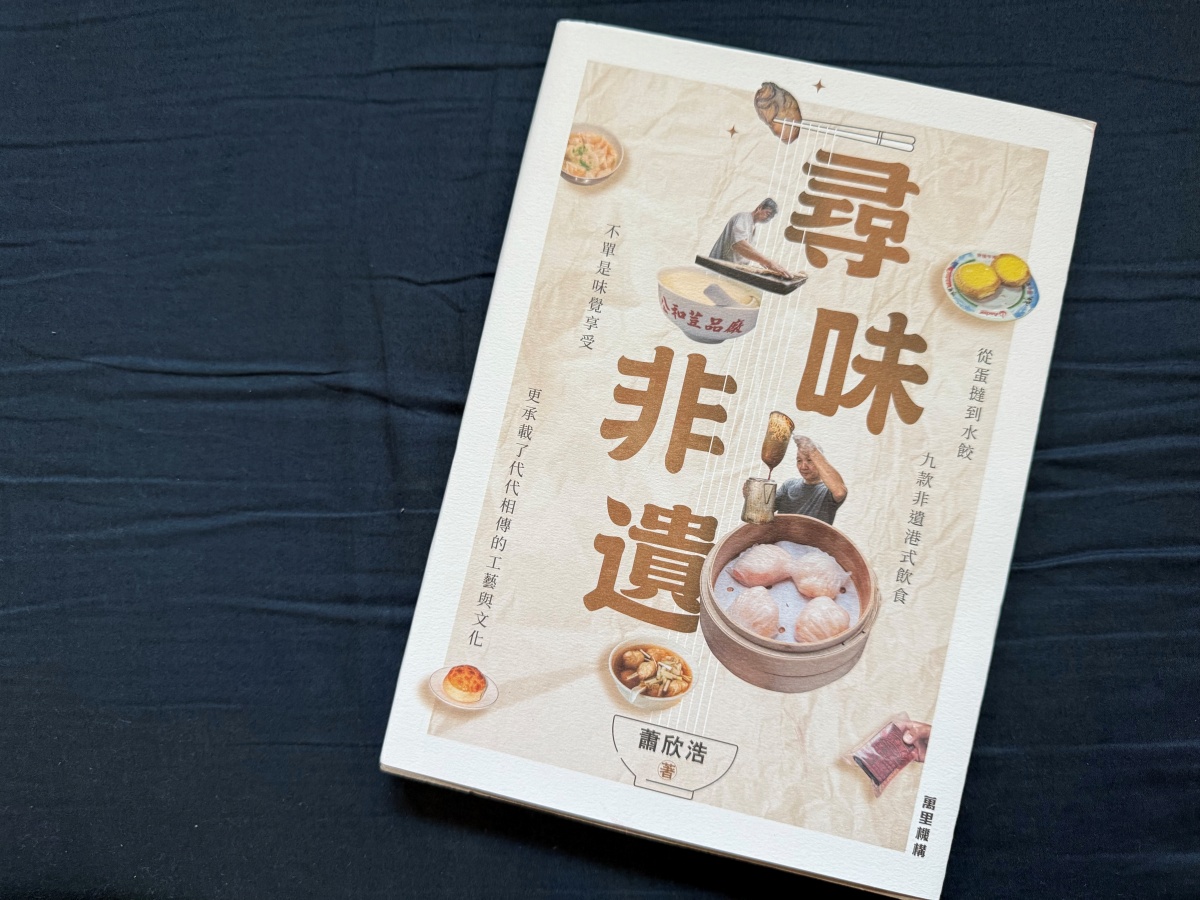

《寻味非遗》(万里机构出版)

透过被列入非物质文化遗产的小吃(如蛋挞、菠萝包、云吞等),以访谈一线传承人与家族故事,讲述香港饮食文化背后的生命力。让味道有了来历,也让饮食文化的根变得可寻、可看、可品。

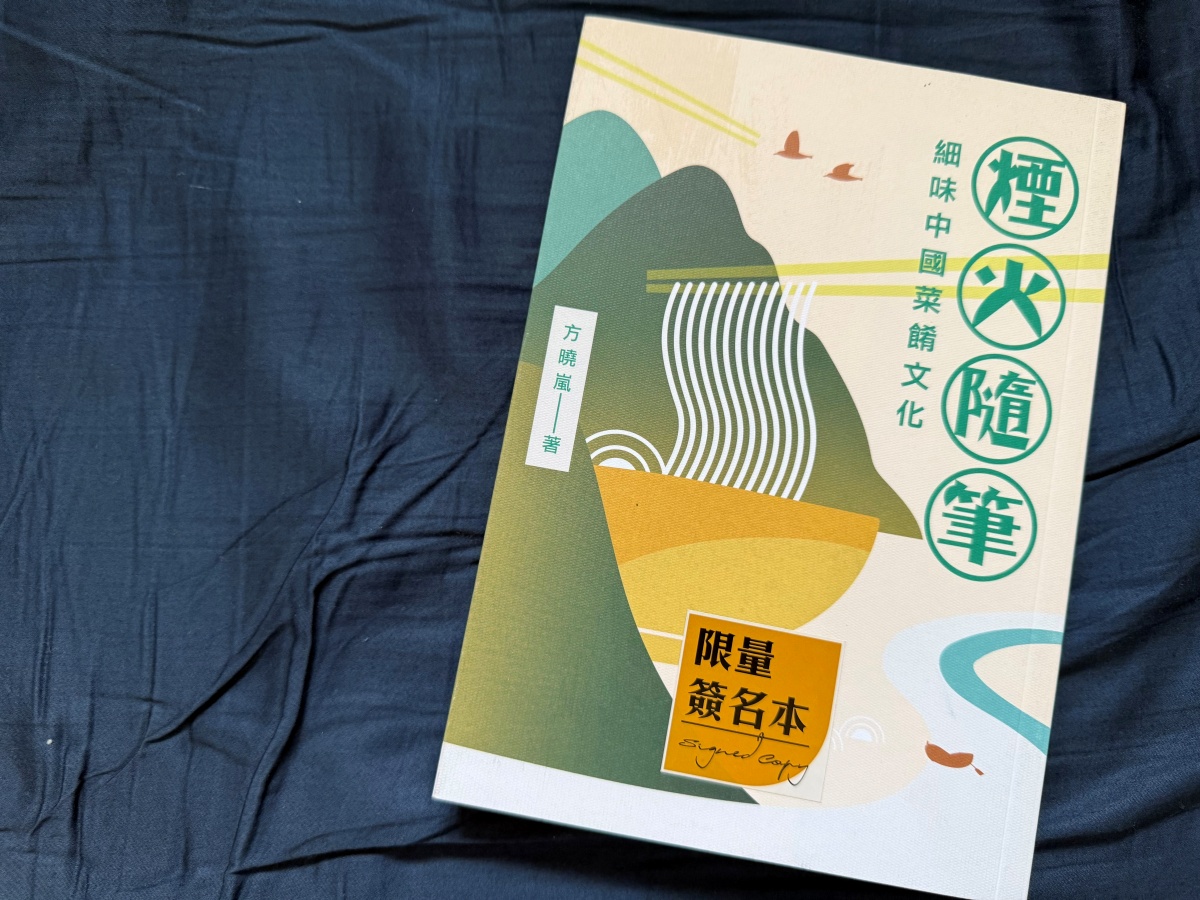

《烟火随笔——细味中国菜肴文化》(三联书店出版)

以文字细品中国大江南北经典菜肴,穿插趣闻轶事、食材由来与食疗理念,从九大簋到广式点心一一说透。像一场文化馆里的味觉与历史旅行。

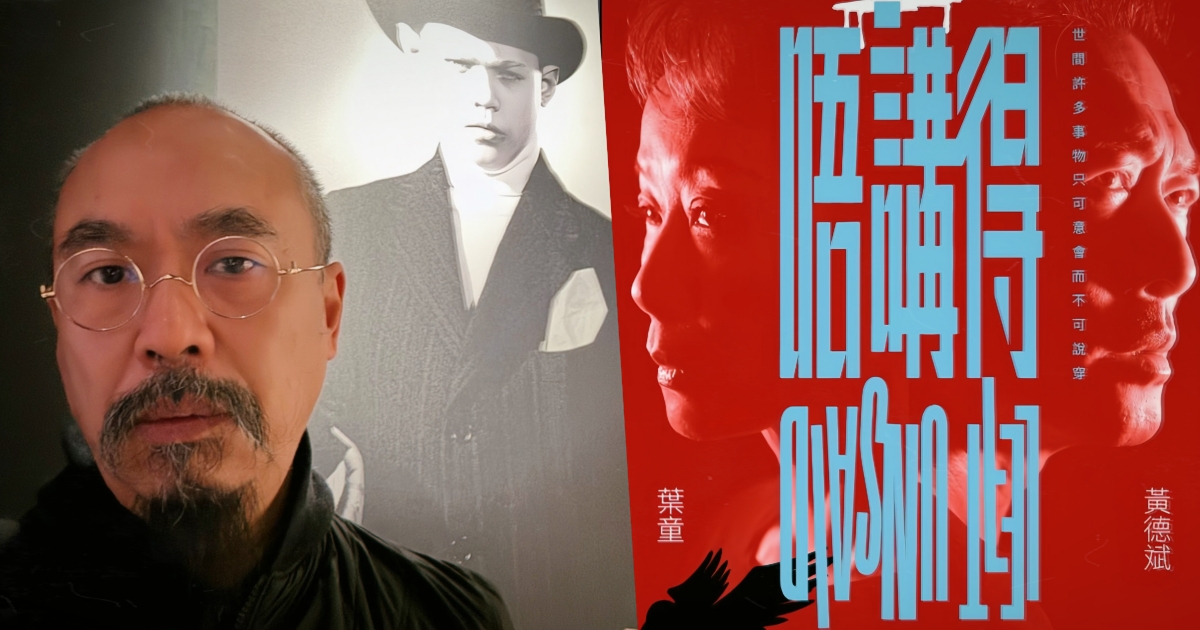

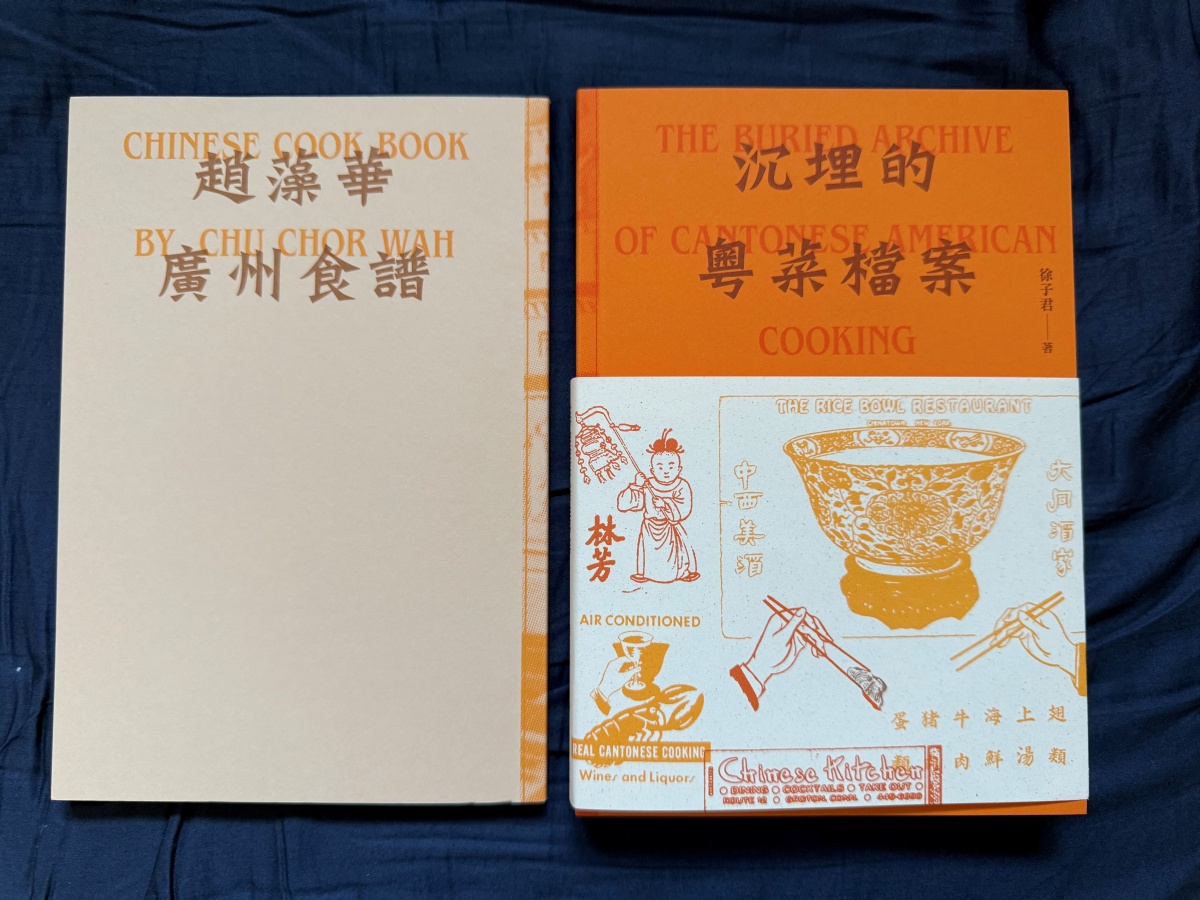

《沉埋的粤菜档案》(字字研究所出版)

一封陌生电邮发现一部失传粤菜食谱,作者由此展开三年探索之旅,跨越美国东西岸与香港的新旧餐桌记忆。这本书拼凑出一段近一百年前尘封的华人饮食历史,揭露中菜在海外的一段灿烂盛时。

▌延伸阅读:马拉妹专栏《食字有味》其他文章