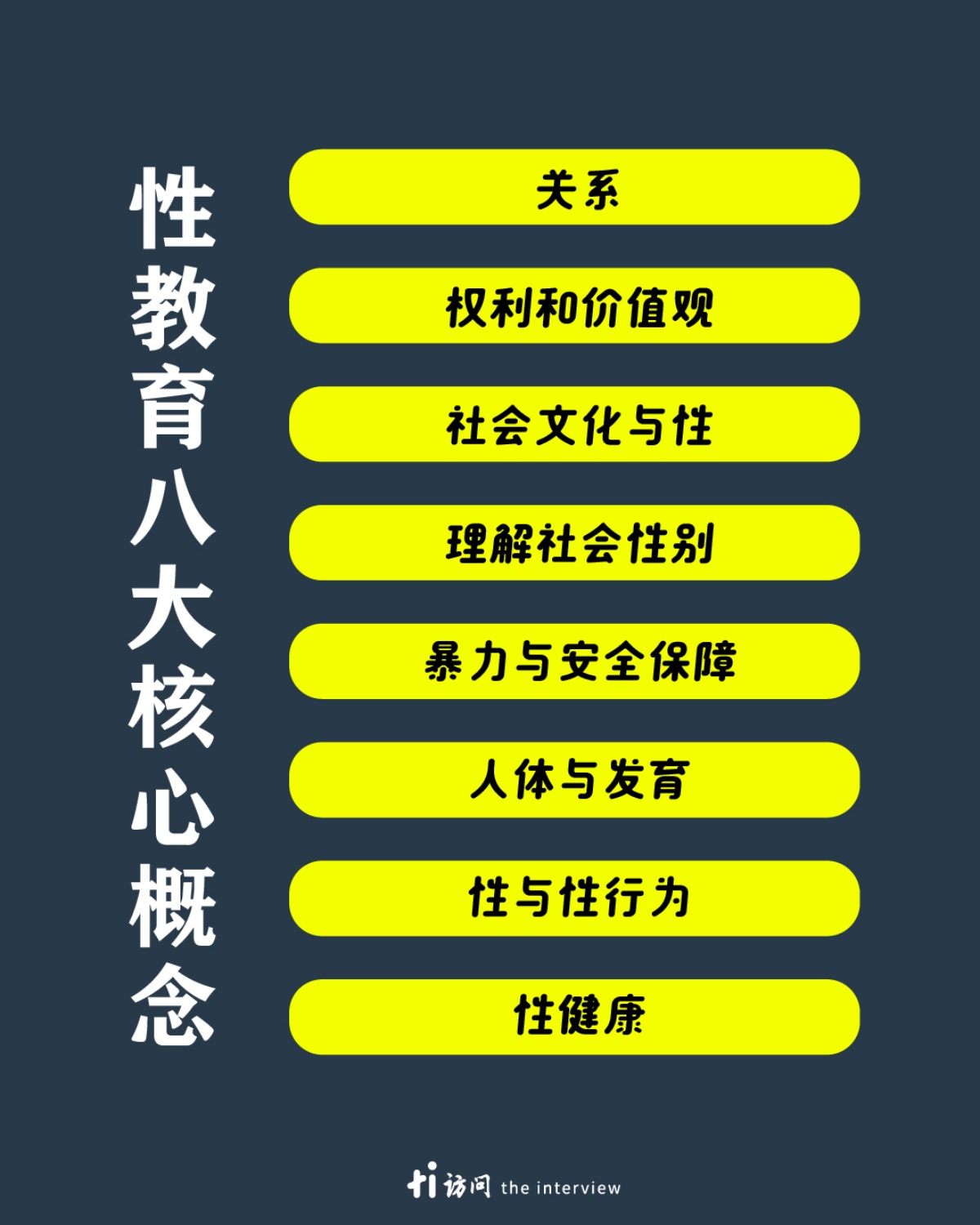

说起性教育,我们大概会想起男女之间的亲密关系,想起青涩的少年恋爱,或是闪过一则又一则社会新闻。然而这些理解都太片面。 事实上,全面性教育包含生理、心理、社会、健康、权力和责任等主题,帮助个人建立积极健康的性观念和生活技能。它不仅仅是关于生殖器官和性行为的知识,还包括了对人际关系、性别平等、尊重、安全和负责任的性行为等方面的认识和理解。 性教育不是长大才能知道的事,也不是只有青少年才需要知道的事,而是会随着年龄阶段有不同的内容与深度——幼儿阶段着重身体界限与安全、儿童阶段学习尊重与友谊、青少年阶段加入情感与性健康知识。 这是从小到大,男女老少都需要被好好引导的生活教育。

早期,当性教育讲座走入校园,台前坐着满满的人,本该是一次再普通不过的公开演讲,却赫然发现几位身穿便服的政府官员也在现场聆听。

“要不你们把门关起来吧”,讲座快要开始前,官员们这么说。听起来,性教育像是必须躲在一个密不透风的空间,秘密进行的“教育”。

这是王淑娟口中,二十年前性教育讲座举办的场景。

王淑娟是第九届亚洲性教育研讨会的筹委会主席,同时也是马来西亚性教育师,多年游走在校园之间,致力于向社会传播正确的两性观念。

随着越来越多有关性教育的课题和社会新闻开始浮出水面,从AI深伪技术合成不雅照,到多起校园性骚扰案件爆出,大人们开始惊觉:我们的孩子怎么了?

疑问、痛心、指责…然后呢?在一声声谩骂中,加害者不知道犯错的原因;因为长辈们的难以启齿,受害者们一直不知道如何求助,长时间躲在角落独自承受一切。

性教育不能再是“等你长大就懂了”,或是“等你长大一些再告诉你”的一堂课,而是涵盖我们一生的生活教育。

从生理变化到心理健康,青少年该如何建立正确的自我认同?

郑珍珊是马来西亚性学会(雪隆区)会长,和王淑娟一样,她们都是努力宣导正确性知识的性教育师。马来西亚性学会(雪隆区)是自2009年以来第一个以华文媒介语在大马推动性学和性教育的民间组织,呼吁“让性回归本质,让爱回归自然”。

“很多人以为我们只是在教身体的事,但其实性教育的另外一部分还有自我认同。”

随着青春期和生理构造的发展,第二性征的开启也让青少年的情绪面对更大的变化和挑战。郑珍珊解释,当孩子们进入青春期,那便是他们建立自我认同的过程,而此时外界的一丁点评价,都会对他们造成极大的影响。自我认同包括性别认同(Gender Identity,指个人对自己性别的内在感受)与性取向(Sexual Orientation,指对他人的情感与性吸引方向),两者不同但同样重要。

性教育不只是教“性别”,而是一步一步跟着孩子年龄和成长过程,去帮助他们建设完善的身体和心灵健康。当青少年开始接受完整的自己,便不会轻易被外界的“标准”所影响,从而达到真正的爱自己。

同时,自我认同也不仅仅来自于对于身体和心理,还有对性取向的认知。

王淑娟解释,面对高中的大孩子,他们更多面临不同的情感问题,而身为导师的他们,便会从不同角度教他们如何应对不同情感关系中的挑战。

“恋爱要不要教?失恋要不要教?怎么分手要不要教?这是以前大家不会想到的问题。”

作为性教育工作者,王淑娟强调,她们希望用正确的观念告诉青少年们,现实中没有那么多王子与公主,恋爱中也有争吵和泪水。如何引导并处理这些情绪,才是性教育的关键所在。

家庭性教育:青少年认识自己的第一步

小时候的你是否好奇过自己是怎么出生的?

从垃圾桶捡的?马桶捡来的?观音娘娘送的?你都得到过哪些意外的答案呢?面对幼小的孩子,和保守的社会,难以启齿的父母只能用一句“捡来的”搪塞过去。

后来我们再难听到这种说法,但郑珍珊告诉我们,这仅仅只是城市小孩的幸运,但在发展速度较慢的偏远小镇,依然不乏如此传统的说法。在那里,许多父母为了养家糊口,不得已到城市工作讨生活,于是这些小孩跟着自己的爷爷奶奶生活。

而观念停留在更早时期的老人们,因为对性知识的匮乏以及羞耻感,只能用自己小时候听到的答案,也用以回答自己的孙子们。“老人家会提供温饱,不见得会提供这方面的学习知识。”郑珍珊如是说。

无论是在大城市讨生活、或是作为外籍人士的父母,这些家庭环境下长大的孩子因为在祖父祖母的养育下,让他们和城市的小孩产生很大的落差。

隔代教育,成为了孩子们在性教育上的一大挑战。

当父母渐渐在孩子成长路上缺席,那他们对该议题的意识也会逐渐降低。家庭性教育的核心,不只是传授知识,更是建立安全感与开放的对话氛围,让孩子知道可以随时提问。父母即使一时答不上来,也可以和孩子一起找答案。

今年四月份,马来西亚多起校园性骚扰案件被揭发,才让许多父母想起:我的孩子会不会也遇到这种问题?

郑珍珊回忆,那时候举办的任何性教育讲座,几乎场场爆满,那是父母基于对孩子的担心,所以他们开始想要了解孩子的世界。随着事件的热度渐渐淡下,人们回到了日常的生活,参与相关活动的父母人数却有着天差地别。

“我家孩子很乖的”、“我家孩子不会用手机做坏事的”、“我会控制孩子用手机的”…

于是父母的注意力,又从这些社会议题,回到孩子能不能考好成绩、有没有准时上补习班、有没有缺席钢琴课等等。通过一个个高分,父母们更加放心,这些都是不会做坏事的优等孩子。而看不到的性教育成绩单,又再一次被埋没在无人在意的角落。

“不能这样子,不能等到事情发生以后才来找方法,到那时事件发生的双方孩子,都已经受伤了。”

老话说,父母是孩子的第一个老师,性教育其实也一样,若是连最亲近的家人不愿给予引导,那么当孩子走入校园,一样也会面对挑战。

面对无师自通的青少年,学校如何教育新世代?

王淑娟回忆,以往的性教育知识围绕人体的构造,往往只会出现在高中的生物课本中,而那时候的老师有些无从下手,大多只是匆匆略过。如今,我们已经可以在小学课本中开始看见相关的基础知识,这是马来西亚教育部对性教育重视的肯定,以及逐渐做出的努力。

“但是往往我们发现,很多老师还是不懂得怎么教,这样就回到了以前生物课里跳跃式的教导方式。”

而当老师们开始知道如何教导学生,很快就会发现下一个难题:课纲的深浅,是否已经跟上如今孩子们的思维?面对学生们更加超前的提问,老师准备好了吗?

往更大的方向来说——我们身处的环境,真的准备好谈性了吗?

游走在不同的校园之间,王淑娟会根据不同年纪的孩子进行不同话题的讨论和分享。“我们会跟孩子谈身体的发育、谈心理转变、青春期的变化以外,还会加入更多的社会的议题。”

王淑娟用一则又一则社会新闻告诉孩子们:为什么不拍裸照?为什么不伤害别人?事情发生后面对的法律后果有哪些?受害者可以如何自救?孩子们如何向相信的大人求助,而不被困在社会异样的眼光中?

每一次分享背后,都在教导所有人——尊重他人。

“当这个社会没有人不尊重别人、没有人去伤害别人的时候,这些社会问题就不会存在。”

当越来越多社会议题的出现,就会越凸显这些价值观在现代社会中的稀缺性,而一切的根源,离不开人们对网络以及社交平台的依赖。

当科技成为依赖,社会在培养怎样的新一代?

你看过这样的场景吗?有个小孩坐在热闹的餐馆里,身旁的母亲一口一口将食物送到孩子嘴边,小孩不哭也不闹。你正欣慰有如此安静的小孩时,走近一看发现,孩子的餐盘前,是一架平板电脑,播放着也许是他最爱的卡通。再环顾四周,发现餐厅内的大部分人都在盯着眼前的手机。

当每个人的交流对象从活生生的亲人和朋友,变成冰冷的电子产品,那再也没有人懂得真正的相处。

习惯了二十四小时不间断的银幕,父母省下了育儿的时间,却也丢失了培养孩子表达需求的能力;习惯了冷冰冰的文字,他们再也不懂得面对面的交流,也不懂得处理今后的每一段人际关系。

“这是我们丧失的一个技能。为什么把我们没有办法好好发挥天生的技能, 只发挥我们的手指?”

王淑娟强调,全面的性教育不仅仅是谈论男女间的关系,还包括其他关系的建立。在一段健康的关系中,也间接建立了我们需要的价值观,包括友爱、尊重、同理心、包容等等。

想要让孩子学习与人相处,郑珍珊强调,父母的身教尤为重要。如果有一天,孩子更愿意在网络上社交,无法识别健康的社交关系,那将落入更危险的大环境。网络空间带来新的性风险,包括网络诱拐、私密影像外流、AI合成不雅照等问题,孩子若缺乏辨别能力与防护意识,更容易受到伤害。

不要让孩子从网络上毫无过滤地学习到一切。

网络依附下的性与爱:关系转变与挑战

性教育不只是身体的事,而是从身体到心理健康的全方位知识;性教育也不只是青少年的事,而是关乎所有年龄层的生活教育。

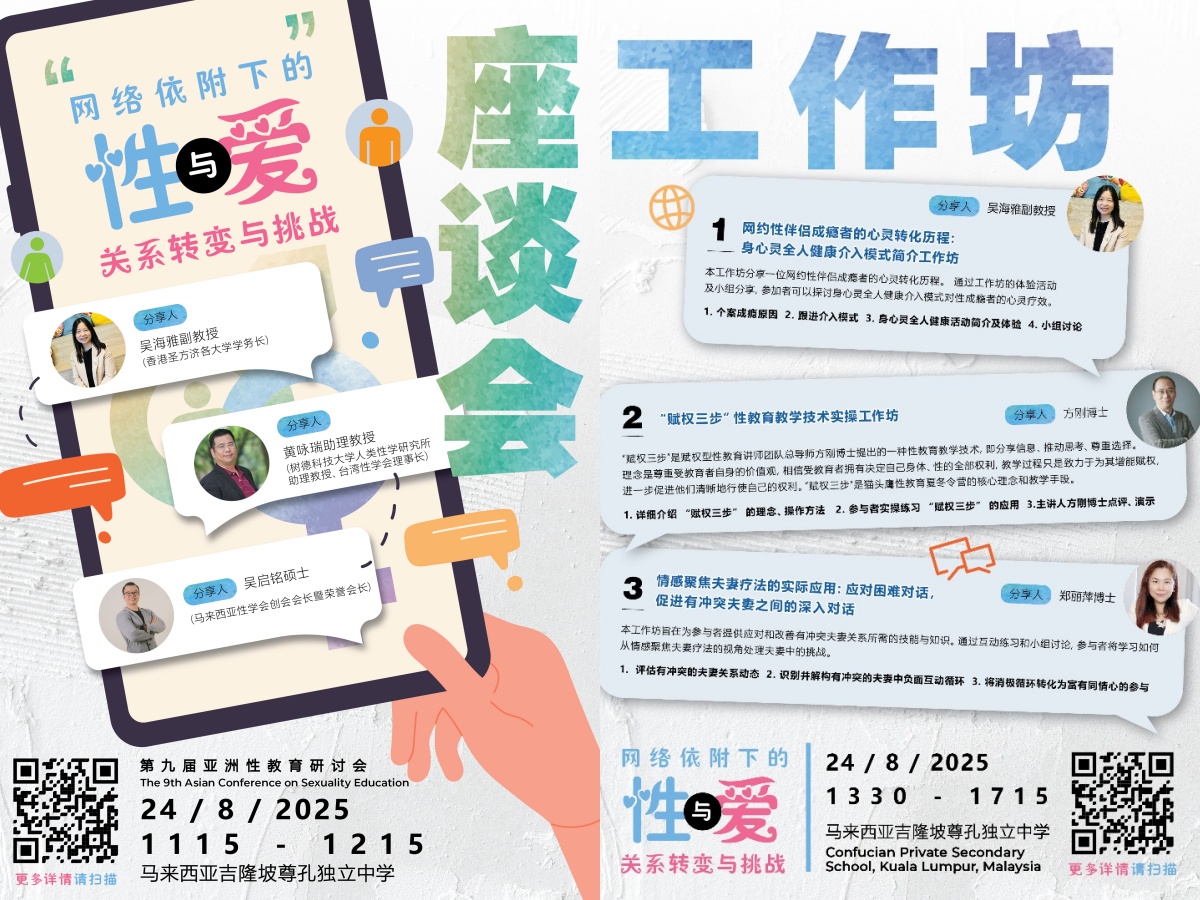

由马来西亚性学会(雪隆区)与大育文化联合主办的《第九届亚洲性教育研讨会》于2025年8月23日至24日 ,在吉隆坡尊孔独立中学举办。本届研讨会主题为“网络依附下的性与爱:关系转变与挑战” ,大会将邀请来自中国、台湾、香港、新加坡、印度及马来西亚的专家学者,共同探讨青少年网络恋爱、社交风险、性别认同、家庭沟通、银发族性健康等跨年龄群的重要议题。

今年,马来西亚首次成为研讨会主办单位,是本区域性教育议题的重要里程碑。研讨会内容涵盖主题演讲、专家论坛、互动工作坊与跨国文化交流环节,是一项集实务与学术于一体的专业活动,特别适合第一线教师、学校辅导员、社工及关注青少年发展的家长参与。