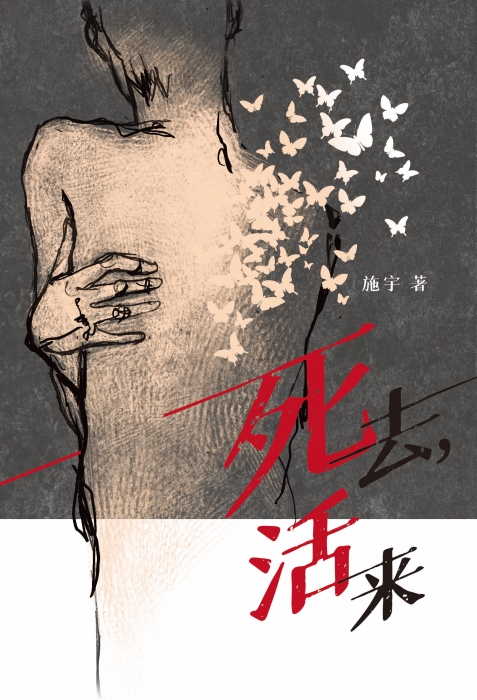

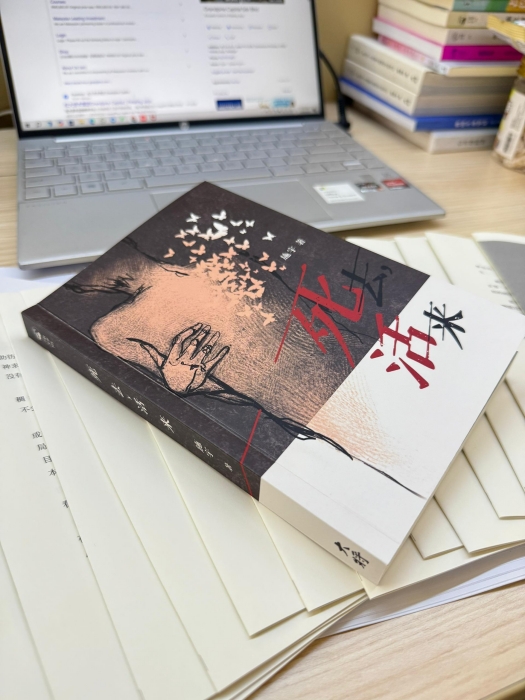

一场没有缘由的病,如同无法预知的人生。挣扎、对抗,都无法减轻疼痛。在意,或不在意,似乎怎样都不对。施宇拾起笔,将记忆中的“病中日记”,一个字一个字,重重地敲下来。一如书名《死去,活来》,在绝望和疼痛中获得新生。那时的他,已被十多年的慢性湿疹折磨到几近崩溃,甚至住进加护病房。满身皮屑的肉身,鬼门关前走一遭。就如同一间落满尘埃的空房子,困在里面的受苦者总要去清理。握笔的人,只好遵循内心,回到最初的地方。在清理生命的过程中,施宇重新审视内心的创伤,“我是花了一生去处理我的问题”。 病后,施宇也从一个紧绷的人变得慢慢松懈下来,他坦言自己开始“认命”,“人生不是每件事情都有答案”。不过是大病一场,又何必执着于病因。真性情的他,书写,本就不想遮丑。“这是我用血泪写出来的,我觉得我应该大声说,我想跟你分享。就像我做了一个蛋糕,我想请你吃。”

施宇终于出书了。

“我今年就是非常顺利,从写书到上课、到做任何事情,都不是我自己决定的,我就觉得反而过得很好。”

他微微仰靠在椅背上,T恤和袜子的颜色保持一致,是暖洋洋的橙红色,像是梵谷会使用的颜色。是标准的处女座,挑剔、追求完美、力求做到最好。

在写《死去,活来》的时候,因为没有任何存稿,他就慢慢回忆,然后一个字一个字敲出来。“我处女座的个性,我没有办法放过自己,写了初稿之后,在写第二篇的时候,再回去看第一篇,所以就一直这样拖拖拉拉。”

不再受工作捆绑,成为“自由人”之后,施宇的生活变得松弛下来。他不再和自己较劲,每件事情的发生、和恰好遇到的人,时机自有安排。他称自己现在“变得有点懒散”。“以前一有想法就很想写,现在我会自己消化。”

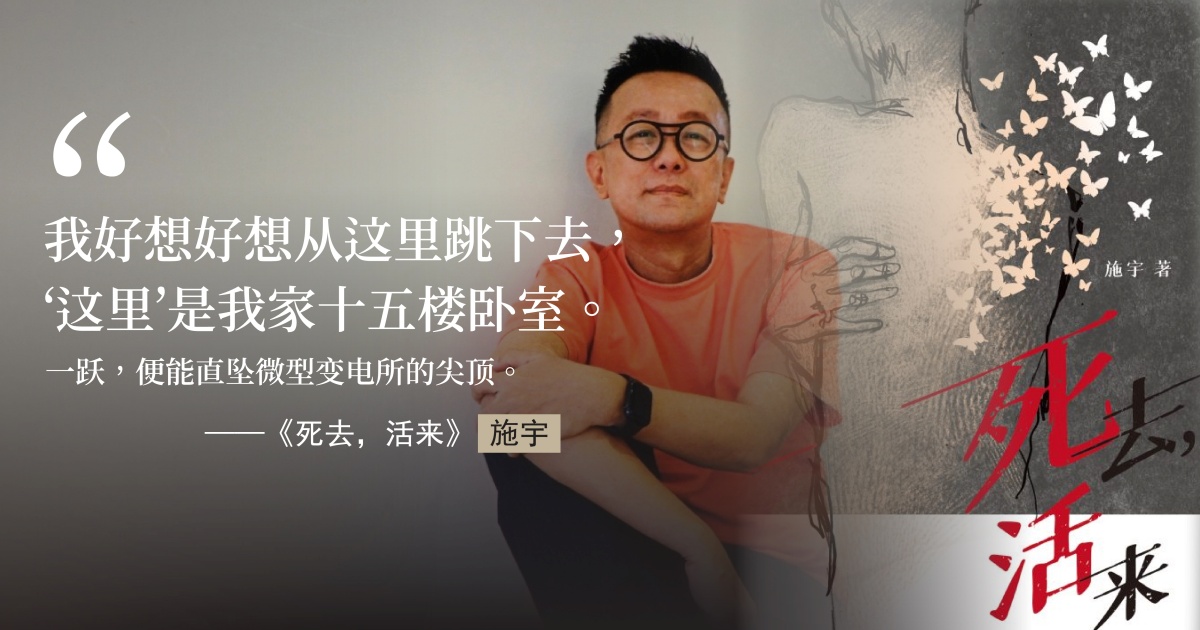

在《死去,活来》的自序中,施宇这样开头:我好想好想从这里跳下去。“这里”是我家十五楼卧室。落地窗外,一条狭窄的平台仿佛魔鬼的诱惑,只需跨出窗棂,站上那片边缘,一跃,便能直坠微型变电所的尖顶。

从十五楼公寓一跃而下,施宇的脑中闪过无数次这样的念头。那时候常常站在阳台盘算着怎么跳,跳下去会不会痛,他自嘲“懦弱的人会想这种东西”。

也是同样的公寓,同样的落地窗外,施宇告诉我,他最近发现窗外的花树竟会随着时间变色。然后掏出手机,打开照片,语气里满是欣喜。

“那天我写自序的时候,我看到树会开花。我在那边住了十几年,我不知道树会开白色的(花),我最近看到它有变色,会变黄色。好像四季一样。因为我以前站在阳台,就是想死。可是我现在看到花树,我就觉得,天啊,这么漂亮。可是在生命当中,你的注目力不在这里。”

他小心拍下层层叠叠的花树,也小心藏起温柔的自己。虽然大部分时间会套上厚厚的盔甲,以防御者的姿态出现。但你知道,那只是他的保护色。

有缺失的童年,要如何去治愈?

施宇的人生,从童年开始,便不断迁徙。三岁之前是在台南安平度过的,后来搬回峇株巴辖,随阿嬷一起住。一间卧室,阿嬷睡床上,他睡地上。气喘跟随了整个童年,“阿嬷总会从床头柜拿出万金油或豆蔻油,用她粗糙又温暖的手掌轻拍我的背和胸口”。

这些症候的根源,很大程度上要归结于生命中的缺失。一些人的离场和缺席,似乎引起了身体的微微抗议。

“我的童年没有任何快乐的事情。小时候不太懂,长大之后就觉得是很不快乐的。因为我都是一个人,对墙壁演戏啊,扮演不同的角色啊。是真的很不快乐。”

随着童年结束,哮喘也悄然离场。然后在某一天,以另一种疾病的形式回归。施宇在书里写:若过敏是原生家庭欠下的债,那免疫系统的失控,就是对父母不满的暴动。

他解释说:“我觉得好多病是这样子。你长大好了之后,它会变成另外一种过敏的疾病。所以那时候医生说,我可能是因为这样,变成是皮肤的过敏。”

这部分不愿被触碰的记忆,并未在书中占过多篇幅。施宇认真的说:“你的笔可以带着你走。”

“一开始我是写我的皮肤,施暴的部分是忽然间来的。可是那一篇我写得非常顺,一气呵成。因为太过深刻了,它已经是变成我的基因了。这个影响跟着我一辈子,所以闭起眼睛我都能够写。可是我写完这么多篇之后,(唯有)这一篇让我去斟酌要不要公平地写。很奇怪的是,我以为我写的是病痛,可是我发现我应该写的是创伤。”

思忖再三,决定留下这一章。

“因为少了这个部分,它就不真实。我不想去美化我的人生,或者我的病痛。”

每当夜幕降临,透过城市中的万家灯火,施宇总能捕捉到一些温暖。窗内灯光温暖,一家人围坐在餐桌前,是他心里的“美景”。

“我很羡慕那种家庭健全幸福的人,小时候不会,现在会羡慕。我所谓的“美景”,就是我好像那种卖火柴的小女孩,我会在窗外看。我从以前到现在都会有这种心态,我很喜欢看万家灯火。不管是去香港也好,或者我家对面的公寓也好,我就会开始编剧情,这家人的关系怎么样,他们在做什么,一家人在吃饭,在聊什么。我很喜欢做这些事情,一点都不悲哀,但会很好奇。因为我不熟悉这个。”

小起大落的人生轨迹

在电台做DJ,是施宇一直以来的志向。他回忆说,“我从小就听收音机,因为有人的声音,就没有那么孤单。我的志向是很准确的,从小就立志做广播演员。”

“以前就想当有名的DJ,在广播界有一席之地。”

在传媒界游刃有余的施宇,换了一个又一个工作平台。与童年一样,一直在迁徙,却始终无法治愈自己。

他自我分析道:“可是到后来,我觉得表达呈现出来的是一个表象的看法。我内在所需要和缺失的,应该是跟人的链接、亲密感。你看我的人生,还是跟人没有创建太多联系,没有链接。像是你戏演得再好,你以为你是追求一种艺术的表演,但其实想要得到的是观众的认同,可是你是不受认同的。我会有类似这样的感觉,就是我写得再好,我表达能力再好,即使我出了书,但我总是觉得在亲密关系的创建上,我并不是做得很好。”

今年开始,他接触到萨提尔,并去学习心灵成长课程。施宇很坦白,“我要了解过去,才能够为现在的我负责,要不然我不知道为什么会这个样子,因为我很讨厌我自己。”

(编按:萨提尔模式是家庭治疗先驱维琴尼亚·萨提尔(Virginia Satir)所开发出的一种心理治疗方法。这种疗法透过处理与家庭相关的个人行为、情绪和认知,增进家庭关系和沟通,帮助个人克服过去创伤,得到内心的和谐与平静。)

“我以前是没有办法放过自己的,我一定要往上爬,因为要证明我的能力。结果我就掉下来,在事业高峰掉下来,很多次了。我的人生是小起大落,不是大起大落,这是我的自我讽刺。所以我没有一个长久的事业。好像股票,刚涨的时候,就掉下来,我太习惯了。”

施宇对自己很苛刻,他常常在自责。“我很喜欢控制自己的人生,因为我缺乏安全感。”

甚至后来患上慢性湿疹,一度住进医院,他也在不断追问自己,“怎么我会把自己搞到进加护病房?因为我是在打仗,不可以打败仗。我没有想过我会打败仗。”

“我是花了一生去处理我的问题。“

学习萨提尔课程,以及写书,对施宇来说,都是清理自己的过程。在书写《死去,活来》的过程中,很意外的,他整个人都很平静。

“我花了这么多的时间在清理,写书只不过是刚巧天上掉下来的一物,逼着我用书写的方式,一定要写出来。所以它是我整个生命清理过程中的一个部分。可是当我在写书的时候,我就一直在说,原来我清理得差不多,所以我不会有太激动的情绪。”

他补充说,“就好像在讲一个过去的恋情,还是很轻的,没有这么戏剧性。是会有一种沉淀感,遗憾也有,悲凉也有。但是它不会有这么起伏,就很平静。那就表示说,可能我清理我的人生,已经算是不错了,我要给自己掌声。”

在书中,施宇记录了为他治疗过的医生,也一一感谢了身边的朋友,却唯独漏掉了自己。他想了想说:“我好像没有在这本书里面感谢过我自己。但是透过这个访问我要谢谢我自己。”

忠于自己,跟文学挑战

在《死去,活来》中,施宇打乱线性叙事,开头便是从加护病房醒来,以倒叙的方式回顾十多年来的病痛折磨,中间不时插叙,童年的缺失,与成年后的病,一明一暗两条线。阅读的人慢慢跟着线索,一字也不敢漏掉。

施宇将这次创作视为“跟文学的挑战”。他称,“虽然说我有写作的经验,可是都是写专栏,或当杂志记者。我想利用这次写书的机会,跟文学挑战。我大概知道说市场需要什么,就是那种轻松、直白的(书写方式),可因为那是我的书,我可能一生只写那么一次,所以我要忠于自己,跟文学挑战。”

“我希望大家会喜欢这么赤裸裸的书写方式。虽然说我是跟文学挑战,但不一定这个作品是服务文学的,而是服务一些不被了解的人、渴望被认同的人,或者被误解的人。当然在黑暗里面,很多时候我们是靠自己,但是不要忘了我们人是群体动物。虽然那个过程,我走了十几年,很难很难。但是我真的希望大家可以从这本书得到一些力量,不要放弃。”

“这是我用血泪写出来的,我觉得我应该大声说,我想跟你分享。就像我做了一个蛋糕,我想请你吃。”