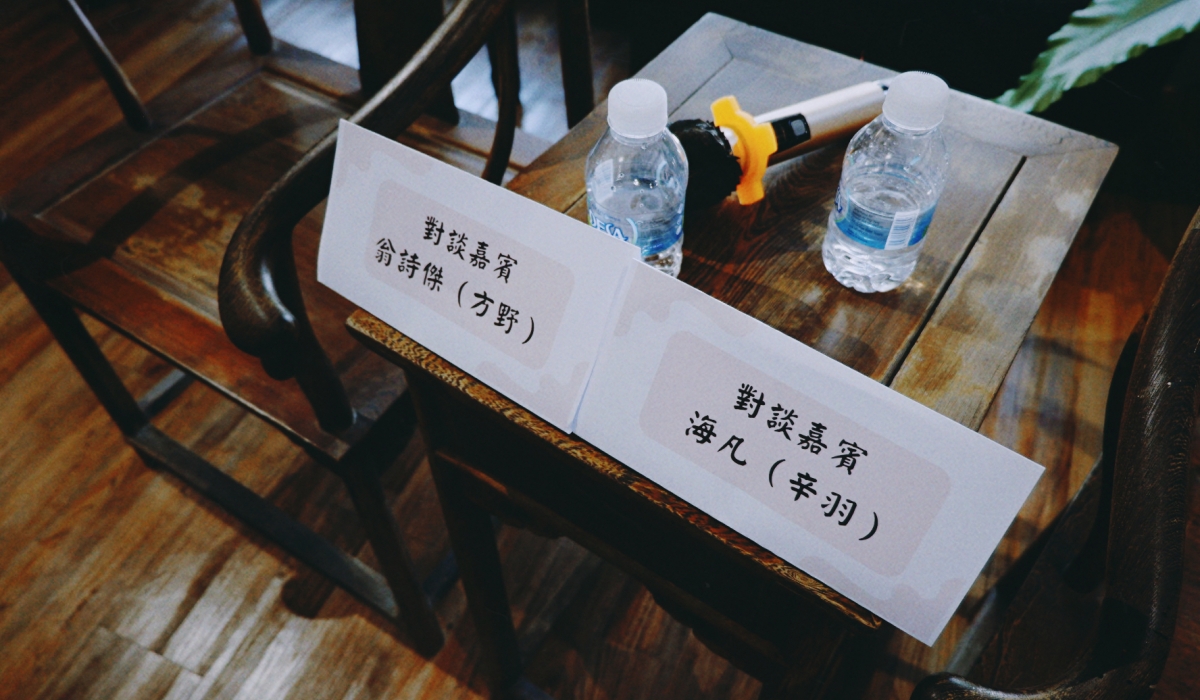

一位是从大马政坛回归文坛的前政治人物,一位是从雨林走出的新加坡作家,两人因文学而结识,也因文学而结缘。今年9月21日,丹斯里翁诗杰(方野)与海凡(辛羽)在城邦阅读花园展开了对谈,活动由品睿文化出版社社长钟雪芬主持。他们聊到了各自的人生际遇与文学记忆,探讨文学如何扎根于现实生活,如何用文字为时代留下剪影。同时,也对马新文学间的交流与互动展开期许。

文学让不同领域的两个人相遇

在9月21日的文学对谈中,丹斯里翁诗杰(方野)与作家海凡(辛羽)分享了各自的创作背景,对话中透露着默契。但这其实是他们第一次正式见面。

一位是从大马政坛回归文坛的前政治人物,一位是从雨林走出的新加坡作家,两人因文学而结识,也因文学而结缘。

谈到对丹斯里翁诗杰的初印象,海凡说道:“说实在的,我对翁诗杰这个名字,所知不多。他是以前在读报纸的时候,不时会看到的一个社会闻人。就是知道他曾经是马华总会长、前交通部长,经常会出现在跟一些社会事务、跟外事相关的新闻上面。那时我不知道他叫方野,虽然我在《爝火》上面看过方野这个名字,但我不知道就是他。”

因为这场文学对谈,海凡在收到新作《诗情杰语2:感性翁诗杰》后,便细致阅读起来,也发现了一个与新闻报道中不一样的翁诗杰。两人相似的成长背景与草根色彩,也让海凡多了一些亲切之感。

他感慨说,“我看了他那本书,他讲到他以前的那些少年时代的经历,跟我很相似。所以我说两个13岁的眼睛,看到的这个世界有很多相同之处。”

“通过这个文字,我觉得我跟他走得更靠近一些。因为文字不会骗人,而且我觉得他写的东西很真诚,他是要把他自己的感触用文字表达出来,不是用文字来粉饰自己。”

“我觉得方野先生,他能够去咀嚼他的人生经验,而且从中反思。他回眸的时候,更能够倾听到自己内心的声音。”

翁诗杰坦言一开始对海凡是抱着好奇,“当雪芬简略的告诉我关于海凡兄,他曾经有过这么一段走进山林里面的岁月,这样一种人生历练。我第一个联想的就是,我那个年代我同班同学也曾经有好几位走进山林。在我们那个年代,这种所谓说选择某一种意识形态的这种取向的,不算少数。”

“我一口气看了《落香》里面的多篇文章,我有这样一种强烈的感觉,就是海凡兄的一些描绘,对那个年代的人和事的描绘,里面有我觉得是相当熟悉的声音。”

回顾当时的历史背景,翁诗杰分析说,这样的一个情况下,对一些追求某一种意识形态的青年人来说,是有一定的这个吸引力的,有值得他们的向往的。

谈起《落香》这本散文集,翁诗杰忍不住赞叹,对植物花卉的描述,这一点我不如他,这方面他看得很细腻,写得也很细腻。“当这个花朵成为落英,跟泥土共腐朽的时候,其实它所发出得芬芳才是最可贵的。当然我可以体会到您是意有所指。作为一个作家,我们可以用这种文字来描述我们本身我们所追求的,我觉得这是需要功力的。”翁诗杰说。

来自同温层的声音:我们的文学回忆

同样都属于战后婴儿潮世代,同样都成长于社会底层,这些时代印记也让翁诗杰和海凡留下了难以磨灭的青春回忆。

翁诗杰表示,其实回忆这段往事,我必须说它对我是一道考验。毕竟在13岁这样一个还未成熟的年纪,第一要面对的是现实生活的考验,尤其在毫无心理准备的情况之下,父亲的骤然离开世。第二就是在我那个年代,求学必须要缴付学费。每年必须得要为买课本烦恼,那个年代可没有课本借贷计划,这些都是我印象中不能磨灭的片段。

他的创作也是自人生经验中提炼而来,他自我分析道:“我是从这个做一个切题开始,一般上在我的作品当中,我只是用比较平实的笔触来书写我的过去。最重要的就是,我们无私的把这么一段经历,用平实的文字跟读者们分享。我觉得我当时确实是这样一个设想,当然经过这么多年的沉淀,我到今天还相当执着于这样的一个写作的初心。”

忆起那段物资匮乏的岁月,海凡也深有感触。“战后婴儿潮的世代,本来是指一个时间性的词句,但是我觉得这个词句本身是有很丰富的内涵。一方面是我们开始有了和平,就是我们是出生在和平的年代;但是我们又面对一个战后重建的、或者是千疮百孔的世界。”

海凡回忆说,“新马这边的人,不是很容易想象当年我们的处境。”那是一个没有电和自来水的时代,一家七八口人挤在一间简陋的木屋里面,煮饭洗衣要打井水,照明是用煤炉灯。读书更不是一件容易的事情。“读大学要有一种特别的机缘。”

“这样的一种情况,我们很自然的就会想,我们要怎么去摆脱贫困,我们怎么去使生活变得更好。开始是家庭的生活,然后你会想到社会的生活,会想到国家的生活。我觉得生活在那个年代的人,这些都是很自然的一种想法。最后就会归结于说,你不只是想你个人,你会想到这个国家要选择一个怎么样的道路。这个跟今天可能也相当不同,今天的孩子更多关注的是自己个人的前景、前途。可是那个时候我们会想,如果国家没有变好,我们自己的家庭也不会变好。所以自然就有一种理想主义的色彩,它很自然地生发了。”

文学应扎根于现实

一直以来,翁诗杰在写作中要求自己言之有物,杜绝无病呻吟、空谈口号。他解释说:“其实当我们说以文学作为精神的慰藉品的时候,可能在一些人,尤其是现代人的心目中,始终以为文学作品就是吟风弄月,以为是就是做所谓的无病呻吟的那种。但是在我的认识里面,我所接触到的文学作品是多种类的。”

“有一个无形的鞭子在鞭策着我们,我们也不敢说一定要做到文以载道,但是至少我们必须得要有一个(理念),我们为了什么而写 ?我们是以什么作为出发点?我们是不是真的是为了这个社会?我们是必须要有一个切入口,不敢说是使命,但是这样的一种意识在引导着我们。”

他补充道,“我始终希望的就是文学能够真实地反映人生、现实,还有就是我们追求的人生价值。不管你是什么流派,什么主义的,到最后,你能够说你所写的是完全不需要扎根于现实吗?不扎根于你的人生吗?我觉得这个是有点匪夷所思的。”

关于文学的作用,海凡有一番独到的见解。虽寄情于写作,但写作却从不是他的志愿。

“我不太觉得说文学非常重要,发挥重要的作用,它能带人走出人生低谷,重燃信心。我觉得文学似乎不大能够担负起这样大的重任,这个可能是我个人的偏见。当然文学也绝对不是那种风花雪月、点缀生活的东西。”

1992年走出雨林,2006年动笔创作。海凡将书写看作兴趣或者分享,“因为那是一个个体的创作。”他说,“92到06,十多年对不对?为什么我十多年没有写呢?如果是一个有志于成为作家的人,不可能停那么长的时间。”

“我会认同这个文以载道,当然这里面的‘道’讲的是道德、道理,很大。我认为的文以载道,这个‘道’是比较小,这个道是知道的‘道’。我把我知道的、我体验到的一种生活、一种感触,拿来跟大家分享,我的文也是载道。”

在对谈的尾声,海凡风趣的补充一个冷知识,“我不懂大家知道新马两地共享一个‘世界第一吗’?就是我们两国共享一个陆路关卡,通关人数最多的第一。”

“陆路关卡的通关人士每天超过40万人,那么这样的一个数字给我们怎么启发呢?就是说两国的关系非常的密切,只要是有些人生经验、历练的,就知道两个国家历史、地理、民族、人文、民俗,都是千丝万缕的。在这40万人的通关人数里面,甚至在柔佛州有一个叫跨堤族,不是马来族,不是华族,叫跨堤族。就是天天要跨过那个长堤,去新加坡打工。那么两地的关系是一种互补的、互惠互利的关系。”

“那么也可以从另外一个角度讲,这样大的一种人群的移动,它里面背后有多少的故事。可是在新马文学方面,在这方面的反应远远不够。我有一种感觉,这个大马的文坛跟台湾走得比较近,而新加坡比较靠近中国。两地呢,反而有一点越走越远,这是非常遗憾的。”

他也笑称自己“有好几年是作为马来西亚的子民”,期许两地有更多文化交流。

“所以我是很希望说,新马两地,隔着一道短浅的的柔佛海峡,其实不应该成为我们的障碍,不应该成为我们的天堑。”