每年8月至9月,随着国庆日和马来西亚日临近,政要们都会高喊“团结”,新闻版面也充斥着爱国口号与庆典表演。然而,今年的国庆月却蒙上阴影——围绕国旗条纹、星星角数、甚至中文招牌的争议,让许多人人心惶惶,生怕表达爱国反而招来麻烦。难道爱国只是形式主义的挥舞国旗、喊几句口号吗?显然不是。

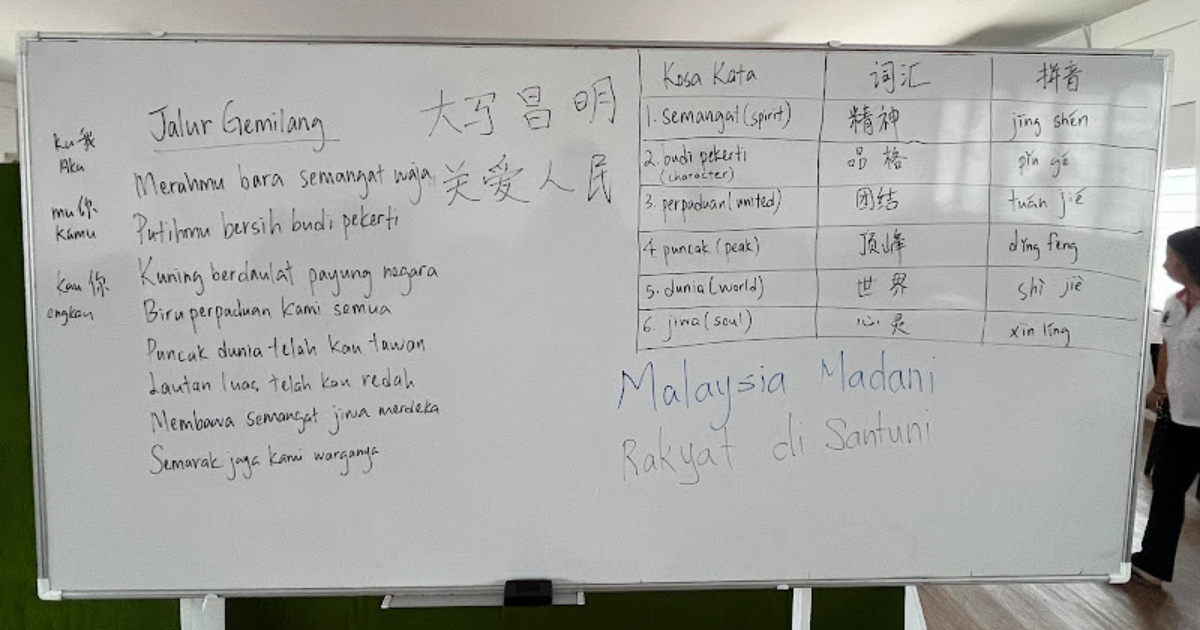

从今年8月开始,我有机会代课担任一名国文补习老师。适逢国庆月,我便利用每个星期四的一堂课,带领9至12岁的学生们学习并演唱〈Negaraku〉、〈Jalur Gemilang〉、〈Tanggal 31〉及〈Keranamu Malaysia〉等爱国歌曲。不仅帮助他们认识词汇,更希望借由歌曲理解爱国的真意。

班上同学都来自实兆远育智华小,补习班里近一半是马来学生。因此,在讲解词汇时,我会采用三语对照,并附上汉语拼音,方便他们学习。除了歌曲,我也把自己撰写的关于实兆远“双九节”与“文化遗产悦跑”的文章打印分发,让学生们作为阅读理解练习。许多孩子第一次知道“Sitiawan”的命名缘由,第一次听说双九节的背景,第一次了解家乡的文化遗产。这些内容课本上都找不到,而正因如此,更需要有人补充。

遗憾的是,我们的教育体系长期忽略了本土。学生们熟悉外国文学名著,却未必读过马来西亚作家的作品;他们能侃侃而谈欧洲文艺复兴,却不了解自己家乡的开埠历史;他们记得独立英雄的名字,却不知道垦殖先驱的辛劳。这样的教育缺口,制造出一代“无根的学子”,缺乏归属感,只向往外地与大城市的发展。

是时候让教育回到土地与社区。历史课不应只有“国家大叙事”,也该带学生理解地方社会史、风土民情与文化记忆。文学课也不应仅停留在西方经典,而要引入本地四大语文的优秀作品——从黎紫书到乌斯曼阿旺,从沙末赛益到陈团英,这些文字才真正映照出马来西亚的灵魂。

马来西亚的故事,若无人书写记录,若不在课堂讲述,就会逐渐被遗忘。认识本土并非拒绝世界,而是让我们先站稳根基,再与世界对话。当我们能自豪地诉说家乡故事,理解本土文学与历史,我们才能以平等姿态面对世界。

马来西亚日的精神,从来不是空洞口号,而是对这片土地的认同与珍惜。而教育正是实践这一精神的起点——让孩子们认识脚下的土地,理解社区的历史,欣赏本土作家的笔触,尊重多元族群的贡献。唯有如此,才能培育出真正以马来西亚为荣的一代,而不是只会背诵他人故事的旁观者。

正如谚语所说:“Tak kenal maka tak cinta”,意即不认识,就无从喜欢。爱国,应从认识家乡开始。教育也应从家庭与社区延展至州属与国家,最后放眼世界。在这个过程中,教育机构必须扮演关键角色,引导学生走出课本,认识周遭的人事物。

真正的团结,绝非口号,而是能否从脚下的土地汲取力量,理解自己是谁、来自哪里,才能决定未来要往何处去。

▌延伸阅读:马俊泓专栏《马不停啼》其他文章