十四岁少年持刀杀害十六岁少女,举国震惊。但我脑中浮现的,是一个更根本的问题——

从小到大,是否有人真正教过我们,为什么不可以杀人?为什么不可以强奸人?为什么不可以霸凌人?

没有的。

我们遵从这些所谓的道德戒律,并非出于理解,而是出于恐惧和规训。我们害怕惩罚、害怕成为异类、害怕被他人唾弃和孤立。

我们的成长历程中,从未有人带着我们一起思考、分析和讨论:为什么要善良?为什么不能说谎?为什么要尊重他人?

没有经历过这些道德思辨,道德原则就只是单薄的道德教条而已。

“不可以杀人”这一条被严厉标示的红线,只存在于刑法与道德教条里,而非真正内化于思考、再落实于行动之中。因而,我们的道德基础其实很脆弱,它依赖外部惩罚,而非内在选择,我们规范的仅仅只是人们的表面行为。

一旦愤怒、嫉妒、羞辱感等负面情绪,压过了我们对后果的恐惧,悲剧就发生了,道德防线就此瓦解。

道德的恐惧起点

如果有人带着我们仔细地剖析这些道德原则——例如,为什么不可以杀人?

不是因为法律禁止,也不是因为宗教说不行。而是因为人类在历史的长河里,为了摆脱弱肉强食的丛林法则,慢慢达成了一种脆弱但珍贵的共识:暴力不再是私人可行使的权力。

我们把“死刑”这样的终极暴力,交给国家机构,交给制度与程序。我们放弃个人报复的权力,是因为明白每个人都可能随时从强者沦为弱者。我们都不想被人杀害,于是因着这份同理心和社会契约,我们也不去杀害别人。

这份体察和领悟,使我们愿意让自己受限于规则,换取彼此的安全。

当一个人理解了这个逻辑,他就不只是被动服从规则,而是主动选择守法。他在伦理上进入了文明和成人的世界——不再被惩罚吓止,而是被理性与共感约束;这是更强大的内在动机,让我们主动且愿意遵从某些道德底线。

从“被迫守法”到“主动守法”

真正的道德教育,从来不只是告诉孩子什么不能做,而是陪他思考:为什么不能做?

只有经历过道德思辨的人,才会产生认知上的同理心——理解脆弱、理解痛苦、理解自己也可能有一天成为那个被压迫的一方。也理解了世界为什么应该如此运作,人和人之间为何是这样互动,而后,逐步建立起内在的价值信念和道德坐标。

于是孩子就会明白:不杀人,不是因为怕坐牢;不霸凌,不是因为怕被讨厌;而是因为在那个伦理选择的瞬间,他不愿让世界变得更残酷——这是自利,也是利他,这是让人意识到“怎样好好做一个人”的开端。

然而我们的教育体系,始终难有这样的讨论。学校忙于升学与绩效,家庭疲于应付生计;可以用校规和法律来做的事情,无需费劲去探讨道德思辨和情感教育。

道德继续以绝对正确的教条形式存在,没有培养内省和同理心的空间,也无法帮助孩子思考“对和错”的原理和判断。在这样的环境中,所谓“失控的青少年”并不只是个体悲剧,而是集体的伦理真空。

当网络文化成为道德补位

教育上的伦理真空,迟早会被社会上的有毒文化渗入。

当青少年成长于一个没有伦理对话的环境中,他们对“善恶”的理解往往是模糊的;不可以杀人、不可以强奸、不可以偷东西——这些指令若从未被解释,只会像是一种来自成人世界的命令。

而命令的问题是,只要命令的权威失效(家长被质疑、老师被厌恶、社会被视为伪善),整套道德系统就会瞬间坍塌。

这时,孩子们会转向另一种能提供明确框架与情绪出口的东西——网路文化。

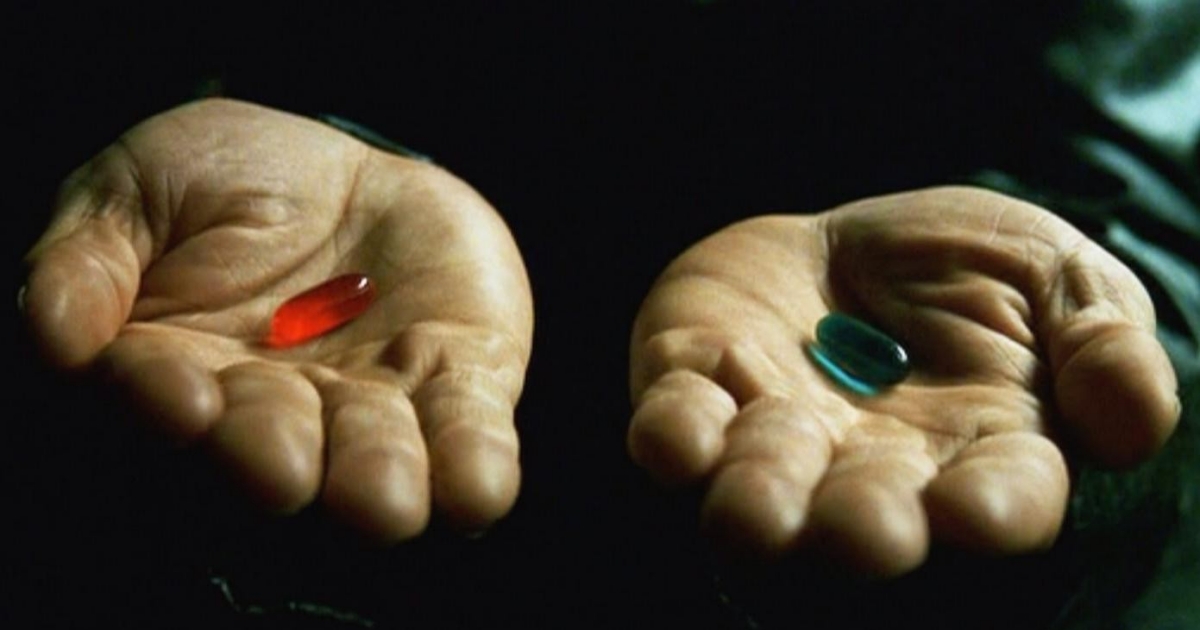

像红药丸、黑药丸这类厌女思潮,或是把校园屠杀给英雄化的反社会论述,本质上都提供了一种“道德补位”,让那些感到无力、孤立或被拒绝的青少年,重新找到一个可理解世界的框架。

黑药丸论述告诉他:你失败不是因为你不够好,而是因为世界对男性不公。

校园屠杀者的神话告诉他:你不是被排挤的 loser,而是被误解的觉醒者。

这些说法之所以吸引人,不是因为青少年天生邪恶,而是因为他们急需一个能让自己重新感觉有力量、有秩序的叙事。而网路有毒文化所给的,往往是最快速、最情绪化、最简单的答案。

暴力始于孤独

这里又回到情感教育的长期缺席。

我们从小被要求不要哭、不要生气、要懂事、要听话。我们学会了压抑情绪,却没有学会辨识情绪。于是长大后,当羞耻、孤单、挫折、被拒绝这些情绪涌现时,我们不知道如何命名它、也不知道该怎么安放它。

孩子们不知道该如何找回自尊和自我价值感,也不懂得力量和暴力的差异。

对某些孩子而言,与其承认“我不够好/我不被群体接纳”,不如将之解读为“我被背叛了/是别人的错”。悲伤和失落,就此转化为愤怒和仇恨。

网路空间进一步强化了这种心理机制,演算法会不断推送同类内容,形成封闭的信息茧房和意识回音室。厌女、阴谋论、暴力英雄化——都只是不同版本的“救赎叙事”,让一个人在仇恨中重新获得掌控感。久而久之,他们相信暴力是建立自尊、巩固身份认同的仪式,而自己接下来要做的事,仿佛就有了正当而合理的理由——我是英雄,我赢了。

在这个意义上,网路极端主义和青少年犯罪,并不是从邪恶开始的,而是从孤独开始的。

我们应该要问的是:孩子是从什么时候开始觉得不被人接纳和理解的?

若道德沦为算计,我们也在助长暴力

然而,不只是孩子们没被教导为什么要遵守道德,大人们其实也没搞明白,道德为什么重要?

所以,他们遵守道德规范,只是出于现实算计,而不是价值信念;这也导致了另一种更隐晦的野蛮——有些人自认为聪明,有资格在道德的边界上游走,他们不直接违法,而是用技巧和话术来绕开责任。

我们在道德思辨处于真空的情况下,成为一个以算计、投机而沾沾自喜的成年人。

而另一些恐慌的大人,在校园犯罪的新闻下留下让人不安的言论。这些情绪性反应可以理解——愤怒、恐惧、报复心态、对受害者的强烈同情,都是人类在面对暴力时的自然反应。

但如果放任这些情绪,就会导致一种更隐性的恶:去人性化(dehumanization)。

当我们开始习惯以仇恨的词汇来指称加害者,我们其实也在削弱自己的同理心。而正是同理心的缺乏,构成了暴力得以存在的心理基础——他们不配被理解、毁掉他们是正义——当社会陷入这样的思维迴圈,那么我们也在以另一种形式助长暴力文化。

即使我们没有亲手动刀,却可能以言语与情绪,间接推动了下一场悲剧。

我们这一代人也许都应该承认,所谓的“道德感”,多半只是恐惧的延伸。当一个社会缺乏道德思辨,我们就会习惯用惩罚来安抚恐惧。但是,道德不是一套盲从的规则,而是一场需要不断练习的思考和同理。

或许,真正的道德教育,不是在教人可以做什么或不可以做什么,而是在每一次负面情绪和恶意即将越界之前,我们能够及时生出一个念头:我不愿如此。

那是人类文明最微弱、也是最坚定的火光。

▌延伸阅读:陈奕君专栏《某君说》其他文章