2025年渐入尾声,霸凌、轮奸、刺杀罪案接二连三在校园发生,青少年频频成为社会焦点。十几岁的年纪,却做了几十岁成年人想都不敢想的社会犯罪。 本该是玩乐的年纪,却总是玩出火。大人不解、不安,却总是找不到能一次性解决问题的症结,只好一遍一遍地问:青少年到底怎么了?

大概没有人喜欢做“错事”。

每一个行为都会带来一种后果,也许当下就会反应出来,也许是若干年之后才触发的结果。

一个小孩推倒另一个小孩,一个小孩因为疼痛嚎啕大哭,另一个小孩不知所措站在一旁。大人闻声走来训斥,站着的小孩因为自己的行为导致了别人受伤,也让自己受责。如果大人此时愿意寻找行为背后的本意,或许是因为一时好玩、或许是想要交朋友却用错了方式,或是其他没想过的原因。

在事情发生以前,小孩是否知道自己的行为会带来伤害呢?

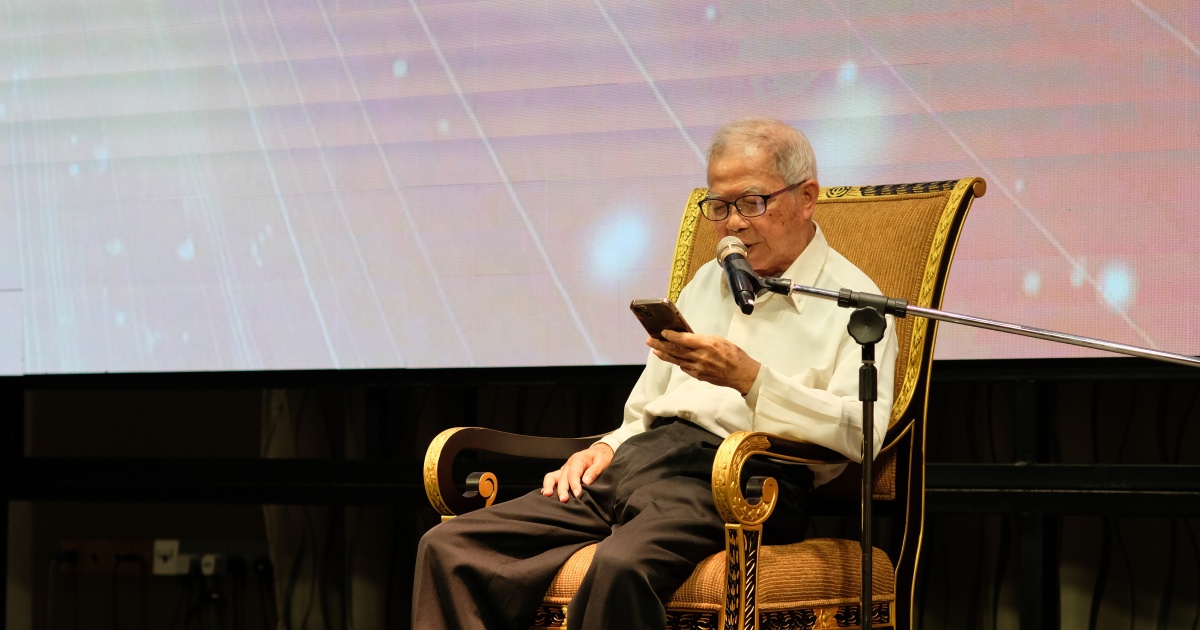

许慧珊是47号课室青少年活动策划与执行人,多年陪伴在不同青少年身边。她解释,随着小孩一路成长,他们的生活中依然会充满各种表达,是好是坏无从分辨,通过身边大人的引导,他们会观察、学习、逐渐意识到不同的行为会导出致不同的结果。

每当冲突发生,许慧珊都希望找到青少年每一个行为背后的原因,而她发现,往往青少年的行为都离不开背后的成长环境——双薪家庭、隔代教养、雇佣关系的照顾等等,身旁是否有人在事情发生以后对他们进行引导,都是构成这名孩子做出各种行为的原因。

这些孩子看起来在闹事,但冲突的发生,却是青少年学习的最佳时机。

安静的孩子常常让人觉得“乖巧”、“懂事”,于是大人对他们放心,关心也渐渐减少,却忽略了其中的潜在危险。

当孩子在学校安静地上课,然后按时上补习班、回家吃饭、自习、上床睡觉,孩子顺利完成所有任务。我们看见孩子在课业上出色的表现,却看不见他如何与他人相处。

“你没有学到待人处事,你没有学到事情发生怎么解决,没有学到别人的感受,你什么都没有学到。”

当孩子进入中学,他们已经从“儿童”成为“青少年”,那对于他们来说是截然不同的环境和挑战。因为不知道如何处理冲突,进入到新环境的青少年也会继续压抑自己来应对外界的攻击。在经历了无数挫败感和不愉快的经验告诉他——这个世界是不友善的。

施工的大脑 乱哄哄的现场

青少年对情绪极其敏感,这一切其实都有迹可循。

注册心理辅导师张志伟解释,大脑被分为三个层面,从最底层的脑干、到情绪脑以及前额叶。脑干又被称为“爬虫脑”,主要控制呼吸、心跳、血压等维持生命的基本生理功能,情绪脑在大脑中负责情绪反应,而前额叶是我们的“理性脑”,具有情绪与行为调控功能。但要拥有一个成熟的大脑,通常需要25岁才能完全长成。

换言之,还没完全成熟的大脑,就像一个施工现场。

“你想象一下你的整个房间在施工,其实对情绪是非常的敏感,同时非常的混乱。”

面对一个闹哄哄的施工现场,青少年还未来得及分辨自己那混乱又敏感的情绪,一个又一个挑战像炸弹一样轰炸过来:人际关系、网络霸凌、原生家庭、得不到自我认同等等,当情绪被轰炸到难以支撑的时候,悲剧发生了。

“即便知道后果,后果发生之后,他也逃不了,他当下真的没有办法知道有另外一个可能性。”

一般的青少年或许不会做出偏离轨道的事情,可如果在连续遭遇那么多打击,他们自己也摆平不了,同时身边的人没有提供支撑,他们真的很有可能走入极端。

当青少年走上极端,悲剧就此发生,最后社会惨痛的代价,毋庸置疑。

整个社会情绪高涨,大人们很慌乱,我们都着急地想要找出原因,我们想要阻止,我们讨论家庭、讨论校园安全、制定更多的政策、想要阻断一切潜在危险。

青少年的世界开始被筑起高墙。

高墙之外,是青少年面对更多的不允许,留下自己在墙内自我摸索、徘徊、冲撞。

培养思辨能力 网络时代的新解药

作为媒体人的陈奕君告诉我们,与其设立更多的“不允许”,是时候培养他们的思辨能力去思考“为什么。”

“现在可能是一个时候我们重新审视教育现场的困境,但很可惜的,总是要等到悲剧发生以后,才感觉自己有那个急迫感,要去重新检讨。”

或许我们都来到了前所未有的时代,随着网络的普及化和社交媒体演算法的推送,大量毫无筛选过的内容正在推送给我们的下一代。陈奕君解释,演算法这个功能是中立的,只要发现了符合内容的受众,就会一律推送给银幕前的每个人。

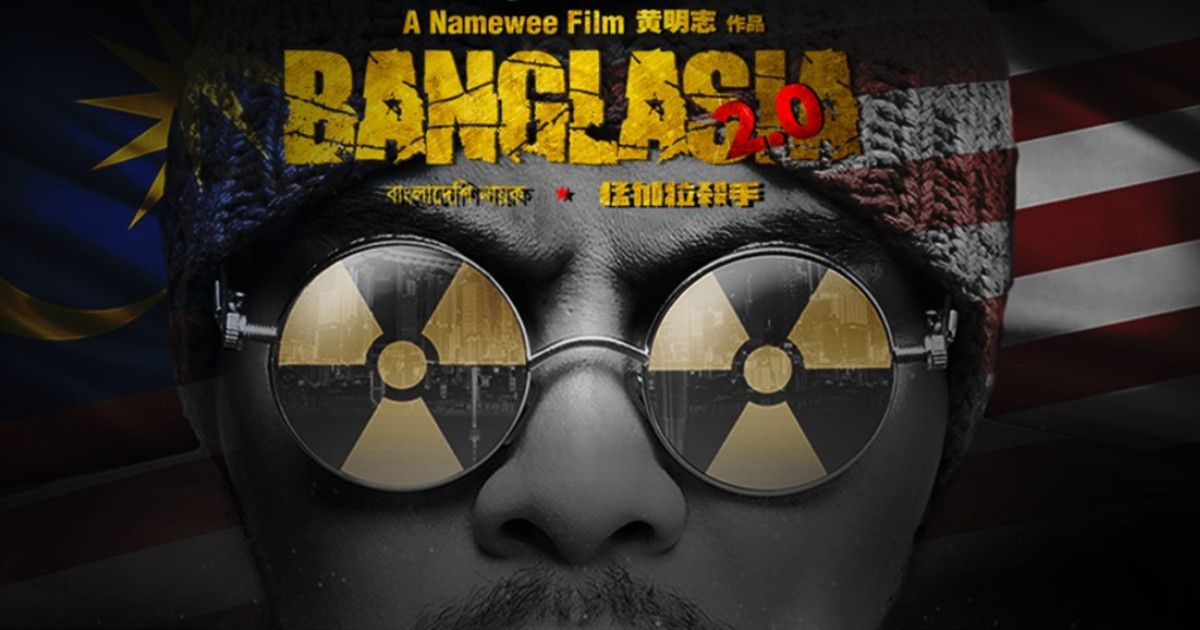

同样行走在教育现场多年的林明志观察到,许多家长把手机交给孩子后就像放下了教育大任,就像一个陌生人突然塞给你的“灵丹妙药”,信誓旦旦地告诉你可以用它治百病,家长不疑有他,让孩子吃下了这个万能药。

炫富、色情、暴力、血腥……那些内容毫无章法地出现,青少年照单全收,且认为一切都是理所当然的。

“他们不太懂得去分辨,就是喜欢看,看完了也不觉得有分辨的必要,因为家长也不觉得有分辨的必要。”

一个被互联网养大的小孩是怎样的?

会因为分不清网络和现实世界带来巨大的分裂和落差感,张志伟说。

网络文化告诉男孩们要有阳刚的性格、要有健壮的身材、要被很多女孩子喜欢;同时告诉女孩们要有纤细的身材、要懂得打扮、要有温柔的性格。少年们相信了,并且想尽办法得到别人的认可,来验证这些说法。

“青少年在心理学最主要的任务就是要找到他们的自我认同感,其中最主要的部分来自于人际,第二是成就,再是形象,最后才是家人。”

为了找到自我认同,青少年用尽办法融入社会,张志伟解释,若是没有大人引导分辨是非,他们就会全盘吸收那些扭曲以及不完整的资讯。

培养思辨能力,成为这个资讯爆炸时代下重要的思考方向。

“当我们一味地想着输入‘正确价值观’的时候,就好像把孩子当作一个盆栽,或是当作一个衣柜去放置我们认为好的价值观。可是,现在的孩子就像一个会动的植物,我们要做的不再是‘植入’,而是教导他们分辨。在往后生命的探索中,他们自己会长出一个能力,去分辨那是好或坏的价值观。”

网络世界避无可避,一味关门会让人喘不过气,大人可以选择走进来跟上青少年的脚步,否则被落下的有可能是大人自己。

当索取成为常态 价值观开始变形

很多时候大人同时也面对生活的压力和重担,他们这头努力保障孩子的一日三餐,那头就会牺牲更多的育儿时间。

一旦陪伴时间变少,父母和孩子的距离会越来越远,了解会减少,他们能做的就是提供更多的物质保障作为弥补。长时间以后,孩子们从家庭教育中得到最大的收获便是物质条件的满足。

林明志提醒所有人,当小孩把家长当物质提供者,同时也会把别人当物质。

“当你用不正常的态度对待小孩子,小孩子会开始不正常。”

习惯了“索取就会得到”的价值观,有一天发现自己没有办法用同样的方式得到,于是开始恼羞成怒,甚至做出格的事情。这是社会不愿意看见的悲剧。

但这也是人性,在林明志看来,青少年虽然心智不成熟,但也同样作为“人”在成长。当他们犯错的时候,我们会对他们多一份宽容,但也不能因此错过纠正的机会。

成长过程中会经历酸甜苦辣,这都再正常不过,林明志提醒父母们,在保障青少年的基本生存条件之余,也要检视自己是否在一次次满足中,错过了教育的机会。

小螺丝钉也可以转动社会

当一个孩子犯下的错误足以影响社会,背后的原因固然复杂,在教育界之外,我们会感到无力,因为那背后带着错综复杂的原因,而我们无法一次解决它。

那不如趁着这个机会去看看自己和事件之间的距离,看看自己力所能及的事情吧。陈奕君说道,即便只是回头看看自己检视成长经历,也是一种力所能及的事。

若是现阶段没有太多余裕,其实照顾好自己的情绪不受影响,也已经足够。

“当你的手指指出去的时候,大家都有自己的任务可以做。”许慧珊如是说。

即便同为青少年,他们也可以从关心身边的同学开始做起,大人可以制定更多政策从大方向来解决问题,但青少年也可以作为前线人员,第一时间发现同龄人的不对劲,那是大人做不到的事情。

这个社会被设置了很多不能被侵犯的“红线”,有人学会遵守,但总会有人越过它,越过之后就会引发冲突。没有人喜欢冲突,当青少年选择越过红线的时候,其实也意味着某种结果。