南海议题多年来牵动区域安全与国际关系,但作为主权声索国之一的马来西亚,社会大众对此议题的关注却始终有限。马来西亚媒体倡议组织“媒人在乎”与Internews合作进行了一个分析马来西亚三语媒体对南海议题报导的立场态度研究,研究团队在梳理2024年至2025年六家主流报章的830篇报导后发现,无论是中文、英文或马来文媒体,南海新闻的篇幅与深度均明显不足,相关讨论在公共舆论场中几乎处于“失语”状态。 这种现象引发团队的追问:为何涉及国家主权的重大议题,却在媒体叙事中被边缘化?不同语言的媒体又如何在报导中呈现各自的政治立场与文化偏向?本研究结合资料新闻学与语篇分析,透过数据统计与专家访谈,试图揭示语言差异背后的权力结构,并探讨马来西亚媒体如何在国族、外交与舆论之间,寻找自身的发声位置。

2024年下半年,南海局势因仁爱暗沙(台湾翻译,源自菲律宾语Buhanginan ng Ayungin;中国大陆、香港翻译仁爱礁;英语称Second Thomas Shoal)冲突、黄岩岛对峙以及美国航空母舰进入南海而持续升温。作为主权声索国之一,这些事件迅速进入马来西亚新闻媒体的版面。

中文报章惯常以“摩擦”、“对峙”等字眼营造冲突气氛,读者感受到的是中国与菲律宾角力的紧张前线;英文报章则大量依赖路透社、法新社等国际通讯社提供的内容,将事件放置在国际法与大国博弈的框架下;至于马来文媒体则把焦点内转,强调马来西亚的务实外交与主权立场,把外部的紧张化为国内的主权议题。

这样的场景几乎每隔数周便会重演。对中文读者而言,南海首先是一场冲突;在英文新闻里,它是国际秩序与法理原则的试炼场;而在马来文新闻中,南海则是关乎国家核心利益的主权议题。

于是,同一片海域,在三种语言新闻的诠释下,形塑成三种不同的读者认知。

陷入“失语”与“分歧” 马来西亚媒体角色尴尬

马来西亚不同语文媒体为何对同一事件呈现出截然不同的叙事?这种差异如何反映各语言社群在国家立场、国际视角与舆论情感上的分歧?

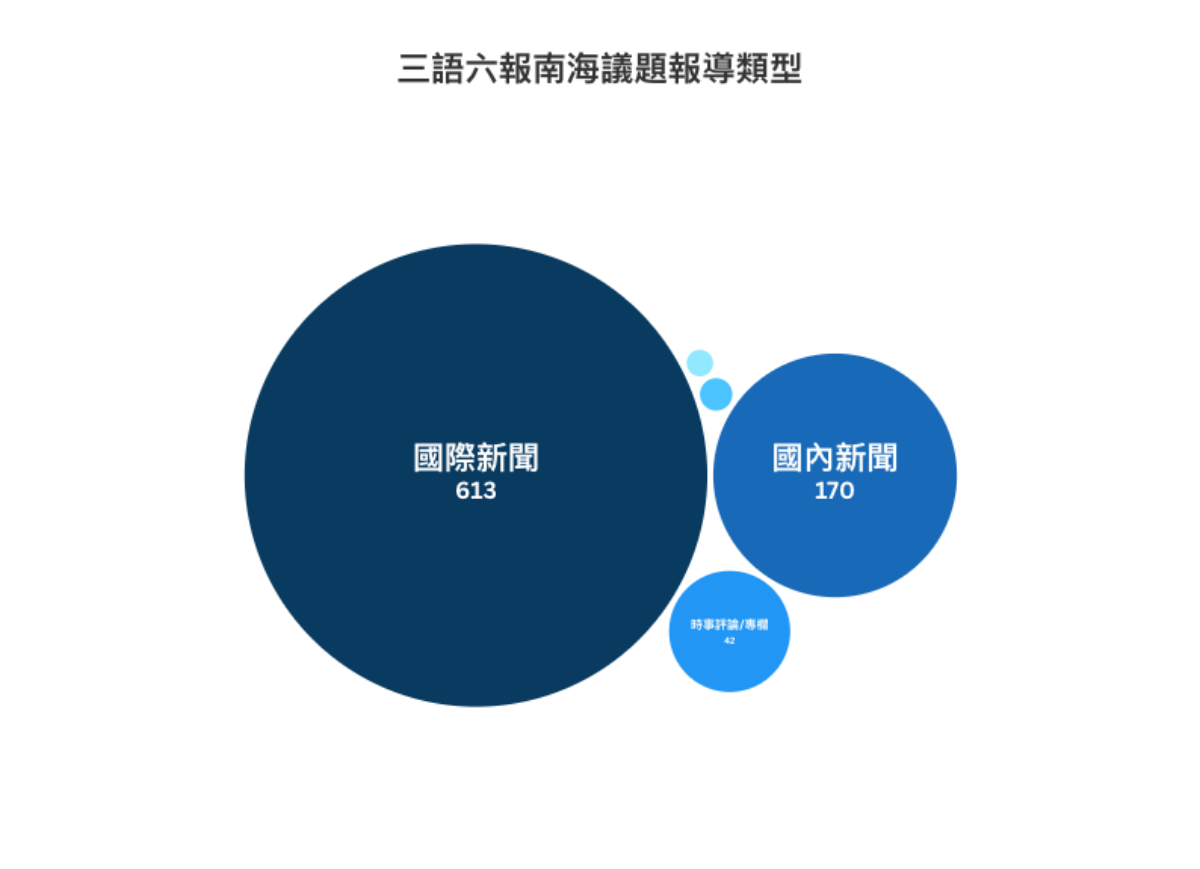

本调查报导采用资料新闻学(Data Journalism)与语篇分析(Discourse Analysis)相结合的方法,针对2024年1月至2025年3月之间,马来西亚六家主流报章因应南中国海(South China Sea)议题的报导进行系统性分析,并辅以生成式人工智慧(Generative AI)协作处理与辅助推论。

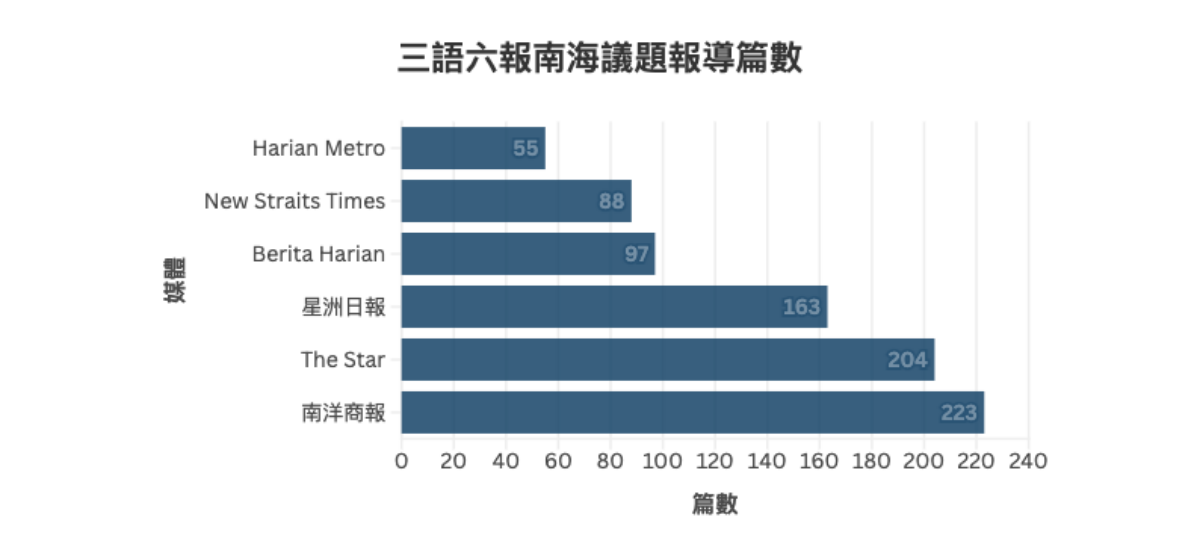

原始样本共计搜集新闻稿件907篇,经去重与筛选后,确认与南海主权与地缘政治争议直接相关者为830篇(方法与样本见附录)。

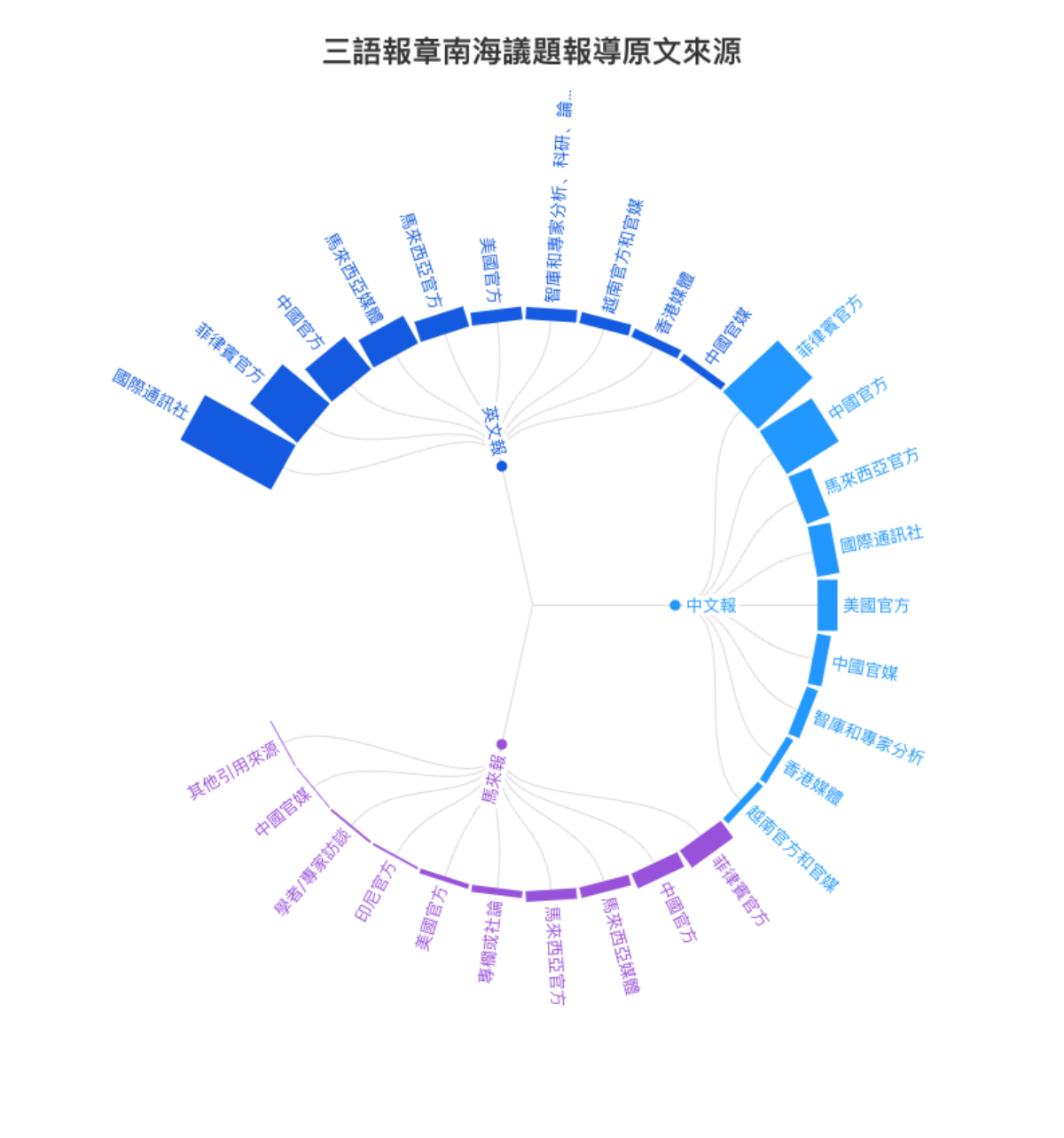

中文新闻以短篇报道为主,集中引用中国与菲律宾的角度,框架为“中菲对峙”;英文新闻篇幅最长,依赖外电,突出国际法与大国博弈;马来文新闻则以内向化为主,聚焦首相、渔民与主权。

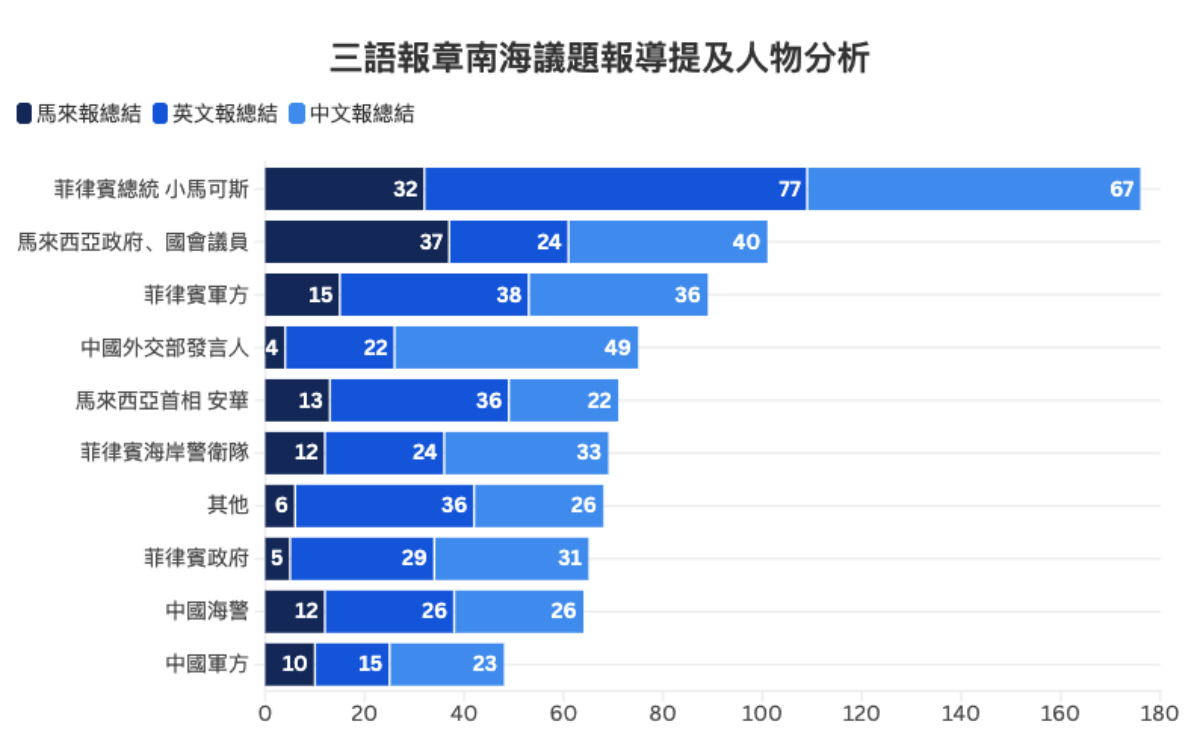

此外,三语报章在消息来源与人物选择上也呈现不同的取向。中文新闻多依赖中国官方与官媒,并与菲律宾声音并置,营造出“中菲对峙”的新闻叙事,其他角色如美国与东盟则相对缺席。

英文新闻高度依赖路透社、法新社与美联社,频繁引用美国官员与智库,让读者将南海视为“美中竞争”的试炼场。

马来文新闻则以首相安华、外长莫哈末哈山及渔民为核心,突显“主权守护”与务实外交,外国声音比例有限。

人物方面,菲律宾总统小马可斯是最常见报的国际领袖,但在三语新闻中角色差异明显:中文报章将其描绘为“挑衅中国”;英文新闻视他为”美国盟友“;马文语新闻则常将其与安华并置,从中凸显马来西亚中立。安华在马来语新闻中是绝对的主角,而中国外长王毅与美国国务卿布林肯,分别成为中文与英文新闻报道中的对照人物。

中文报道“折衷并置” 巫英媒体聚焦分野

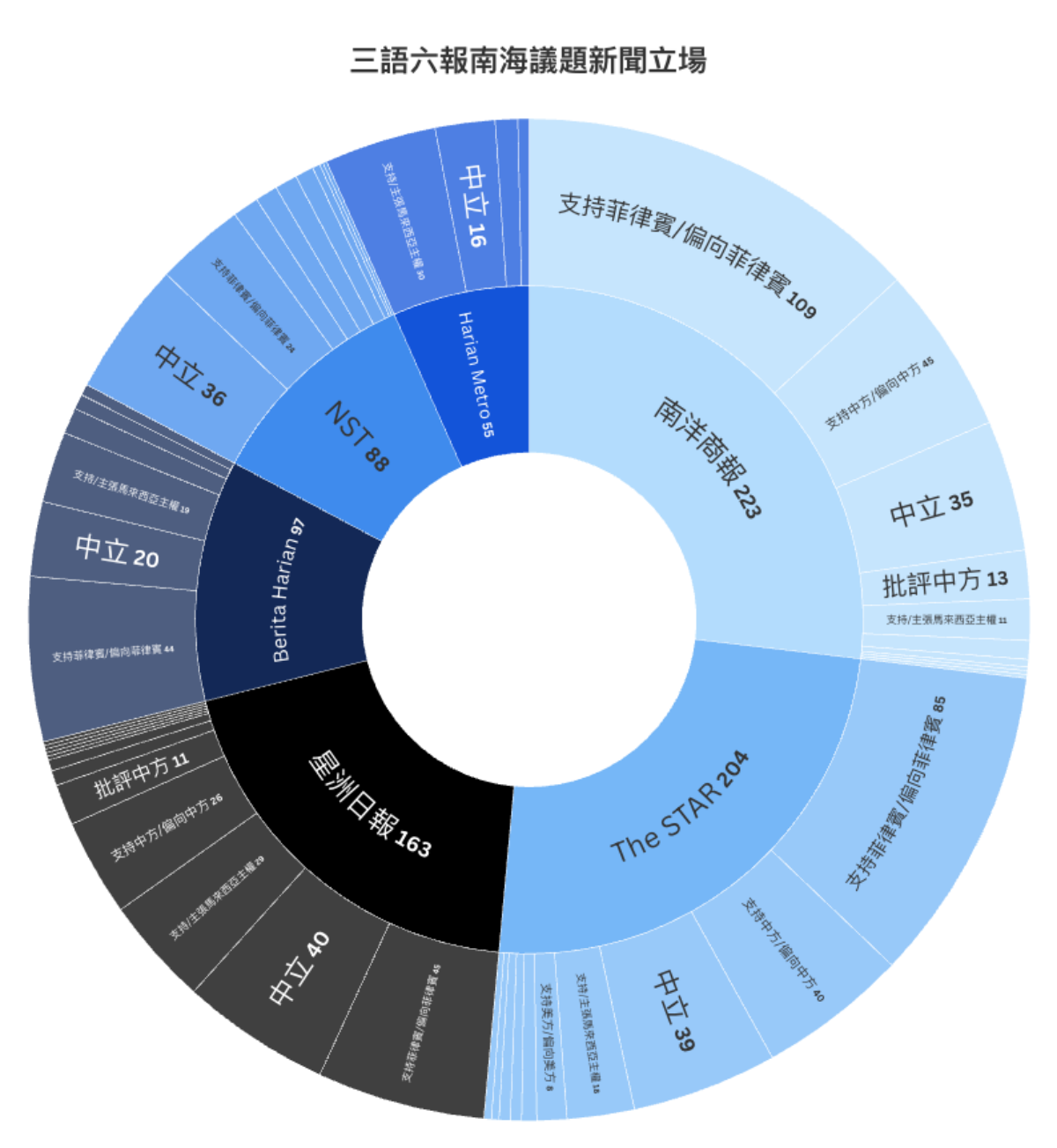

六份主流报章在南海议题上的立场分布,呈现出一幅语言分裂却又彼此呼应的图景。

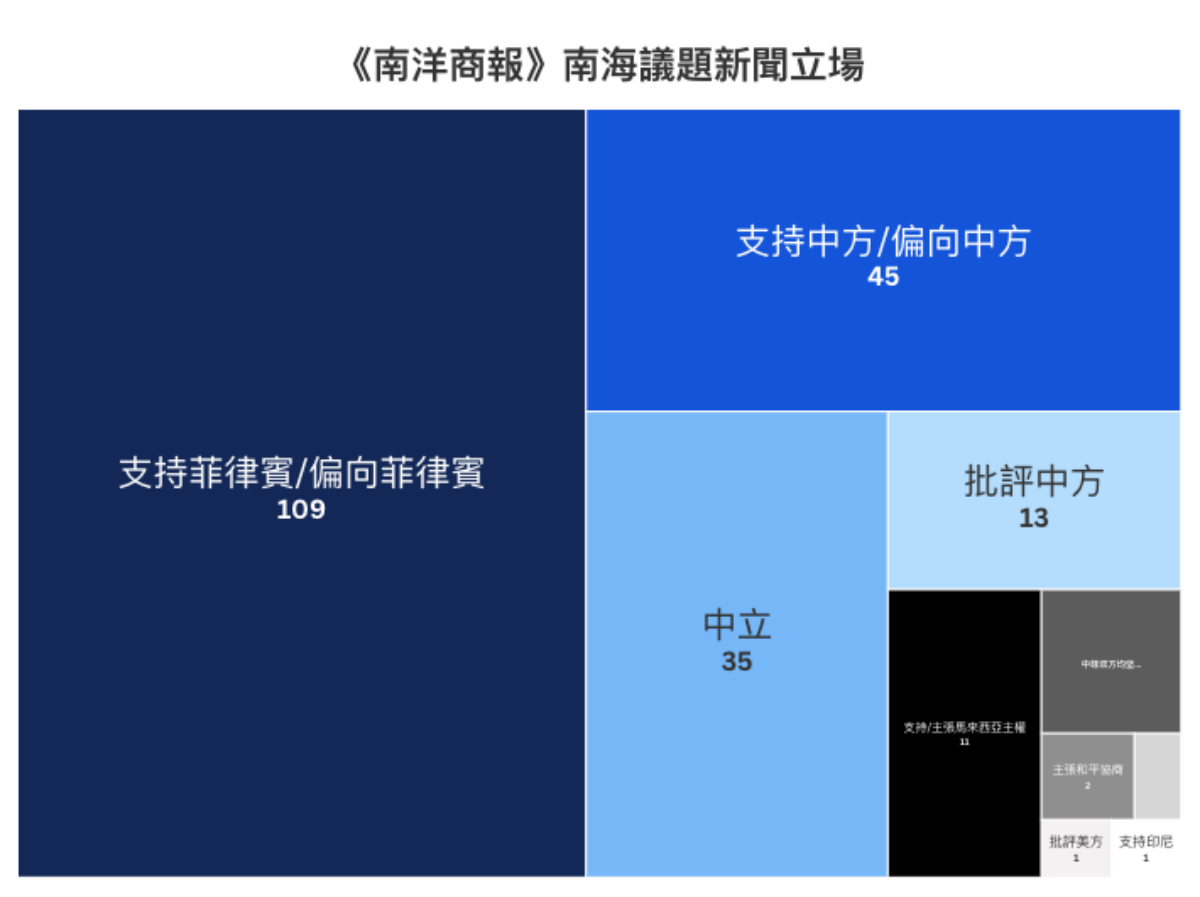

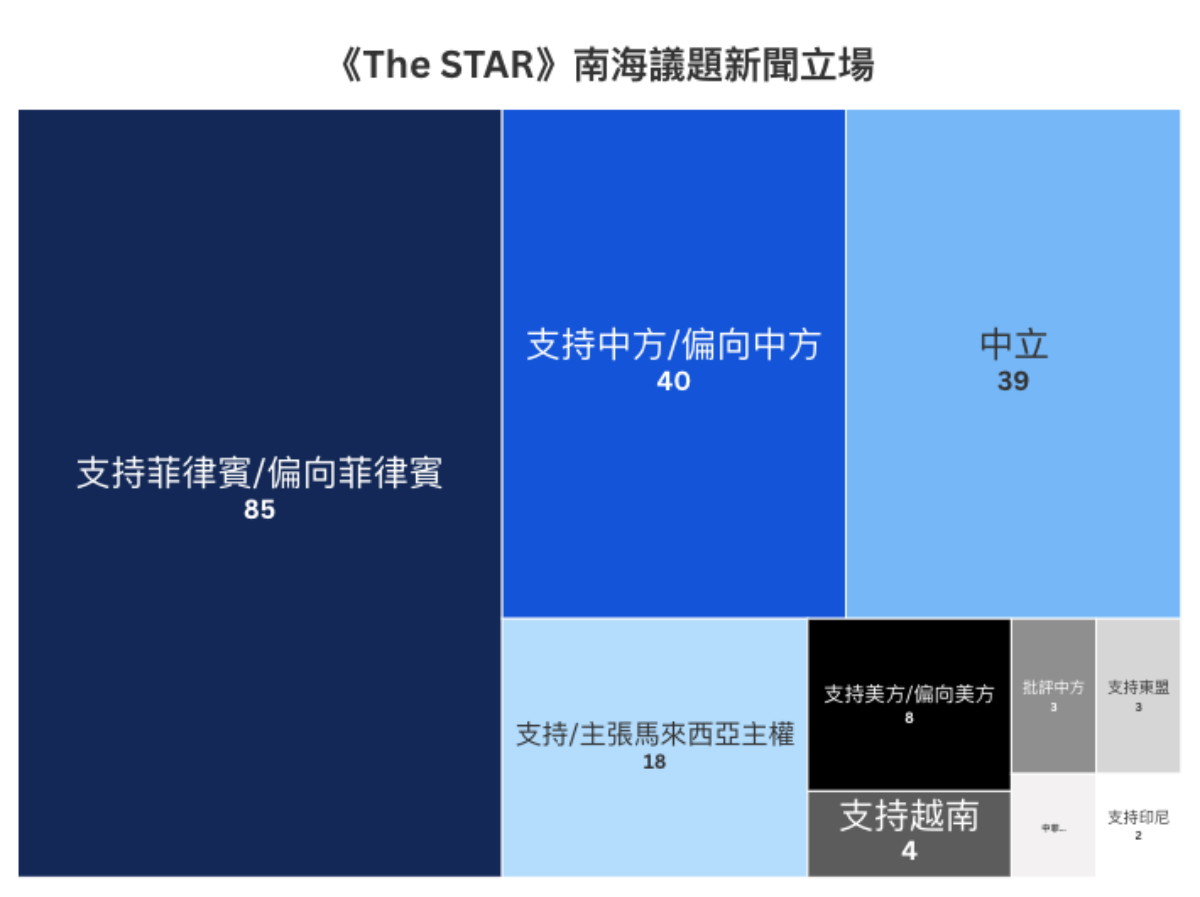

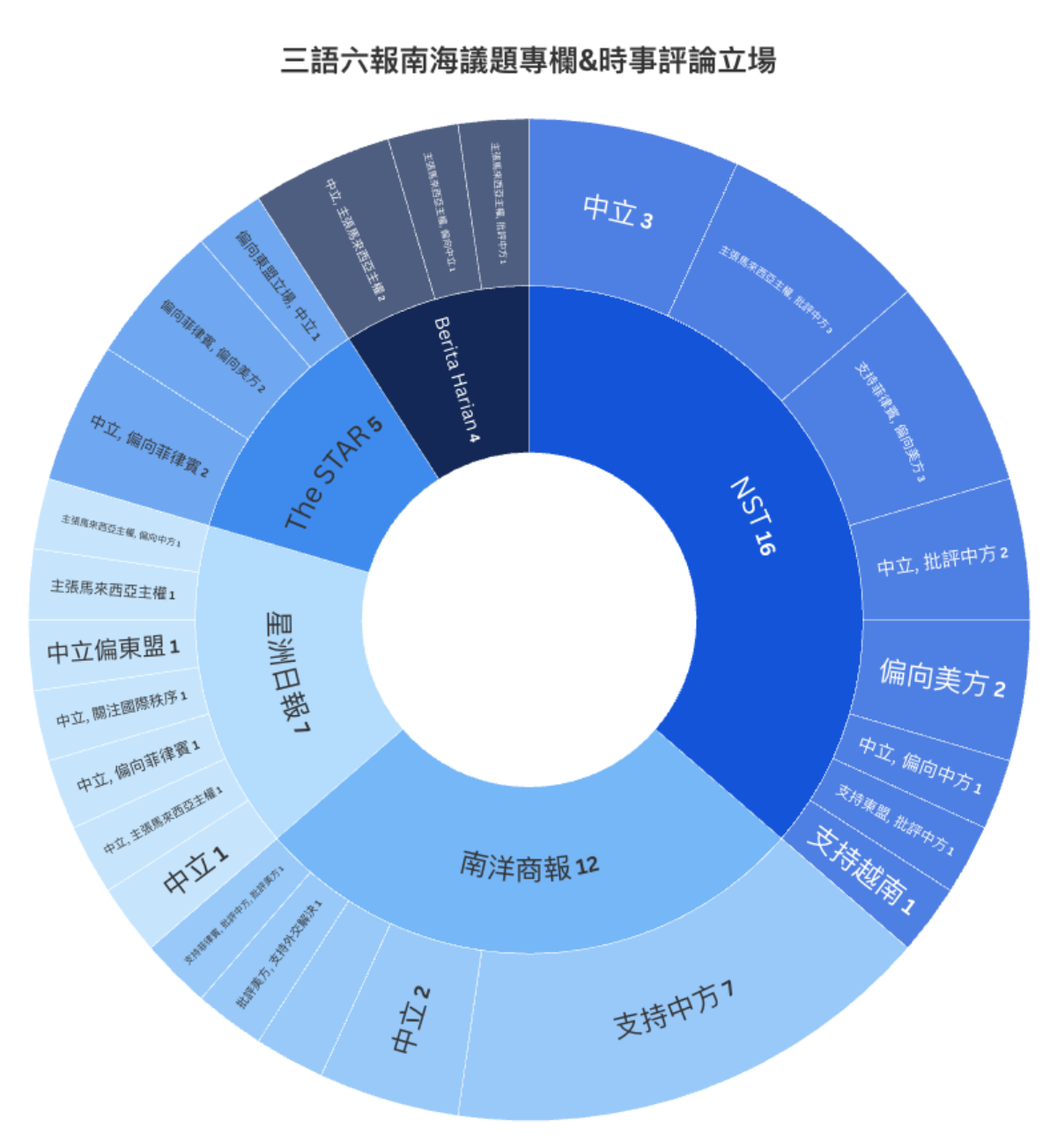

从整体数据来看,《南洋商报》与《The Star》报导篇数最多,合计超过四百篇,对南海争议的关注明显高于其他媒体,惟立场取向却大相径庭。

《南洋商报》强烈倾向菲律宾,超过一百篇文章带有支持或偏向菲律宾的立场,这令读者容易将南海视为“菲律宾维权、中国强势”的双边冲突场景。 《The Star》虽然同样有大量亲菲律宾的报导,但同时保留了四十篇偏向中国、三十九篇中立立场,以及若干支持马来西

亚主权或美国的篇幅,呈现出一种“折衷并置”的叙事策略。

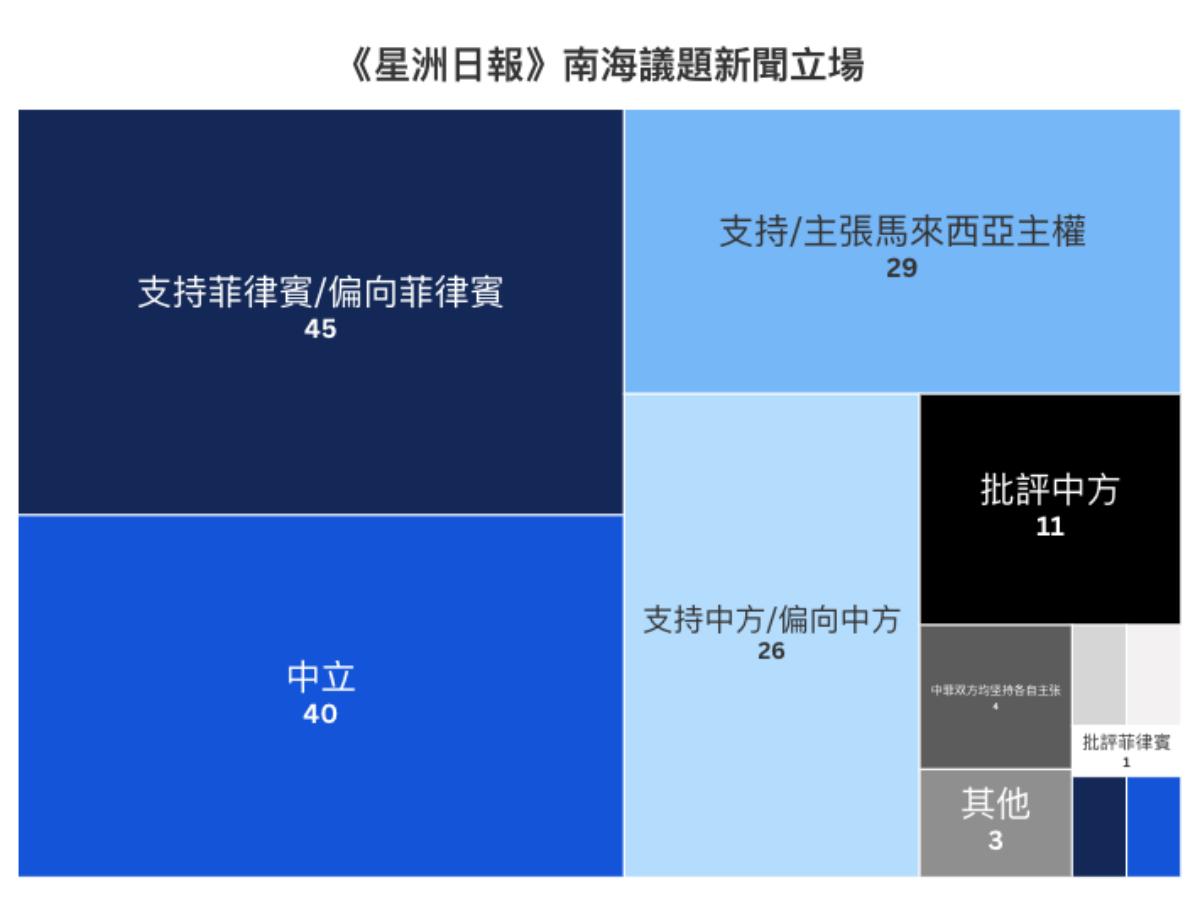

另一家中文报《星洲日报》则显得相对平衡。它虽然也有45篇文章支持菲律宾,但同时刊出29篇凸显马来西亚主权、26篇偏向中国、40篇中立,以及11篇批评中国的报导。这种多元化分布,使《星洲日报》的叙事更接近“多方并列”的模式,读者不仅能看到中菲对峙,也能意识到马来西亚在其中的角色。

《南洋商报》与《星洲日报》两者对比鲜明,前者强化二元冲突,后者则尝试建构多边视角。

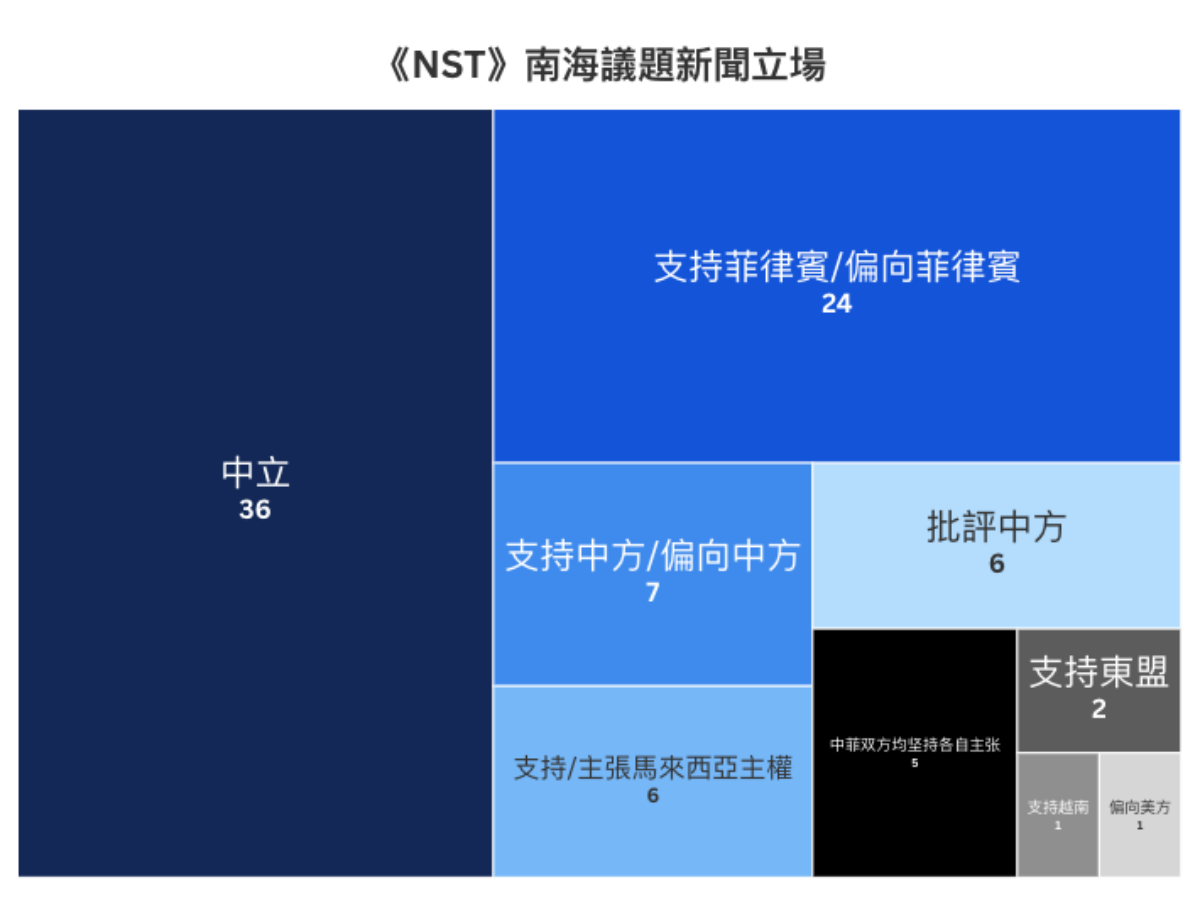

英文报章方面,立场分布显得谨慎。 《New Straits Times》(以下简称NST)以36篇中立报导居首,几乎占了全部篇数的一半。其余立场虽有亲菲律宾、偏向中国、支持马来西亚主权与批评中国的声音,但比例相对均衡,没有哪一方特别突出。这种“稳健克制”的编辑风格,与《The Star》强调的多声并列形成鲜明对比。

《NST》的报道策略似乎倾向于避免过度表态,以程序细节与外交措辞作为新闻主体,从而降低政治风险。相比之下,《The Star》的取向更为多元,既呈现亲菲、亲中与中立等不同立场,也展现出更接近”公共论坛“的版面特质。

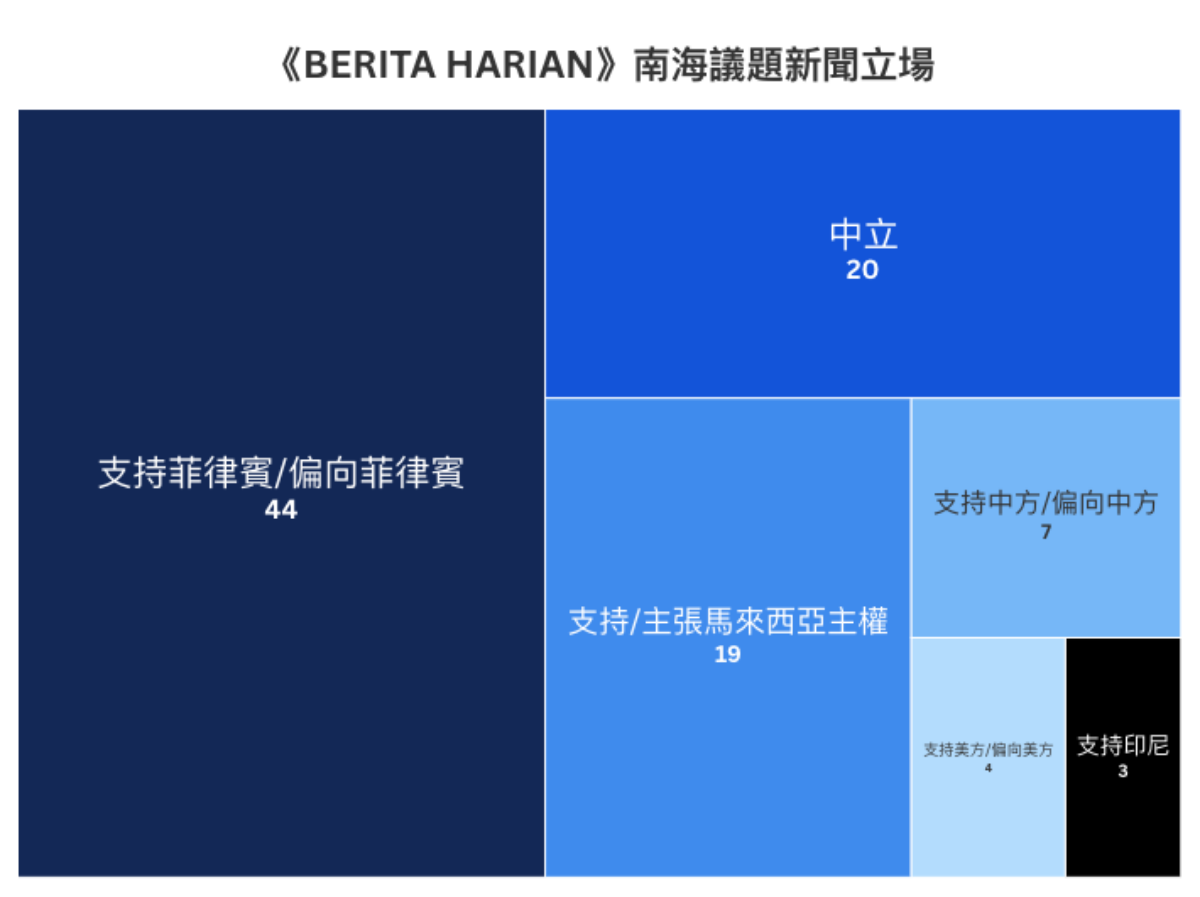

另一边厢,马来文新闻则有着截然不同的逻辑。 《Berita Harian》同时支持菲律宾与马来西亚主权,各自有44篇与19篇,并保留20篇中立与7篇偏向中国的文章。这样的结构显示它在叙事上采取一种“双重聚焦”策略:一方面承认菲律宾在争议中的发声,另一方面则持续强调马来西亚自身的利益与立场。

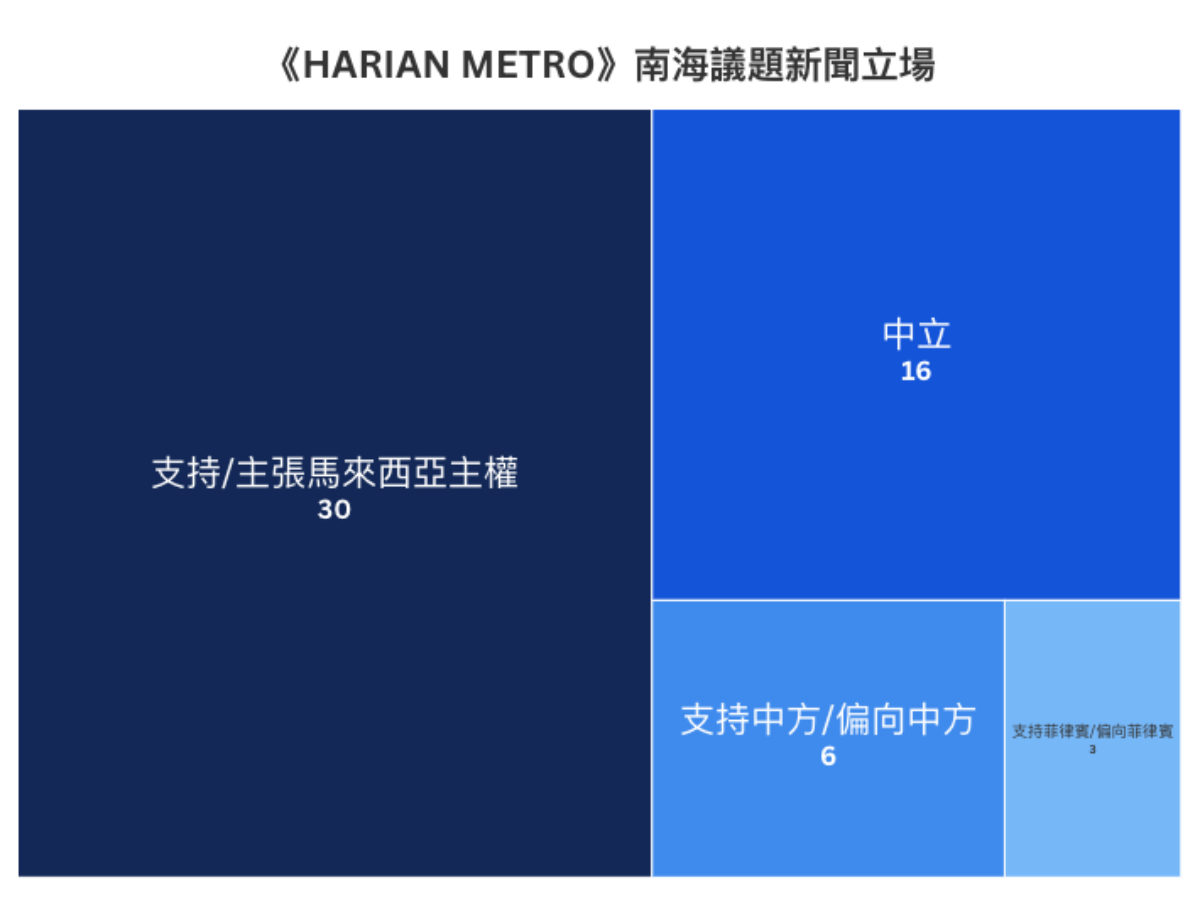

《Harian Metro》则完全内向化,它的篇数虽少,但其中三十篇明确支持或主张马来西亚主权,其他立场的比重都非常有限。这种取径反映出它的受众定位:对于基层读者而言,南海最重要的不是中菲对抗或大国博弈,而是“马来西亚自己的主权与渔民安全”。

距离感左右新闻热度 受众影响编辑考量

针对以上统计分析结果,拉曼理工大学传播与创意产业学院传播与媒体研究学系副教授庄迪澎博士认为,这是媒体业先天的缺陷,因为在新闻学教育当中,必不可免需要考量新闻价值,而新闻价值的判断往往取决于新闻与受众之间的接近程度,包括文化与地理的距离感;同时,政治与经济因素亦是重要的考量。

“以国内为例,华人读者和马来人读者对中国的印象和观感是不一样的,大家对南海议题所关切的角度也不同。对马来西亚一些华人来说,他们对中国的强大和崛起乐见其成,这是受到国内族群政治的影响,他们会觉得中国的崛起和强大对于保障或改善马来西亚华人的地位和处境是好事;但是对马来人来说,他可能是担忧的。”

政治分析员蓝中华博士指出,马来媒体向来不怎么关注中国议题,加上中国船只出现在我国海域其实并不罕见,因为事件发生在东马,西马主流媒体多半兴趣缺缺,“早已见怪不怪”,报导关注度有限,因而产生“媒体不报道中国船只入侵我国海域”的现象。

资深媒体人Zuraini认为,总体而言,英语媒体的叙事普遍重视理性与制度论述,较少情绪化表达。然而,英语读者在主权议题上仍展现出较强的民族立场,倾向维护本国利益,对区域军事化的现象明显抱持反感态度。

庄迪澎点出,阶级也是影响民众看待南海课题的关键,就南海议题来说,可能会影响渔民的生计,但是对城市的中产阶级来说却不是切身的问题,所以与其说这是媒体故意为之的操作,更多的是媒体本身定位的编辑考量。

数据中立并非新闻平衡 媒体手法主宰报导倾向

庄迪澎申明,纵使统计数据上看起来非常多元,但各家媒体肯定还是会有自己的立场态度,只是必须表现得看起来平衡。

“尤其是中文媒体,一方面不得不顾虑马来西亚政府的处境和外交政策,但另一方面又不愿意让中国产生负面的形象,所以在呈现方面就必须看起来是平衡的,才能够尽量做到两边都不得罪。”

蓝中华点出,中文媒体虽受中国影响,但此类报道对中国政权并无直接威胁,因此中方一般不会特别介入或施压。部分媒体在报导立场上倾向迎合中国,主要是因为与中国之间存在深厚的商业往来或其他关系,这属于另类情况。然而,在法律与主权层面,外部势力无权干涉马来西亚媒体的运作。

无论如何,庄迪澎提醒,不能仅仅以发布新闻的篇数来判断媒体是否有平衡报导,即便不同立场的新闻篇数各占一半,媒体依然可以透过凸显某个角度、新闻角度的遣词用字、刊登新闻的版位和时机等等来呈现有利或不利于某一方的新闻。

针对统计结果当中,中文报对西方四大通讯社(路透社、法新社、美联社、彭博社)的篇数多达90篇,但新华社和香港《南华早报》的引用却只有30篇。

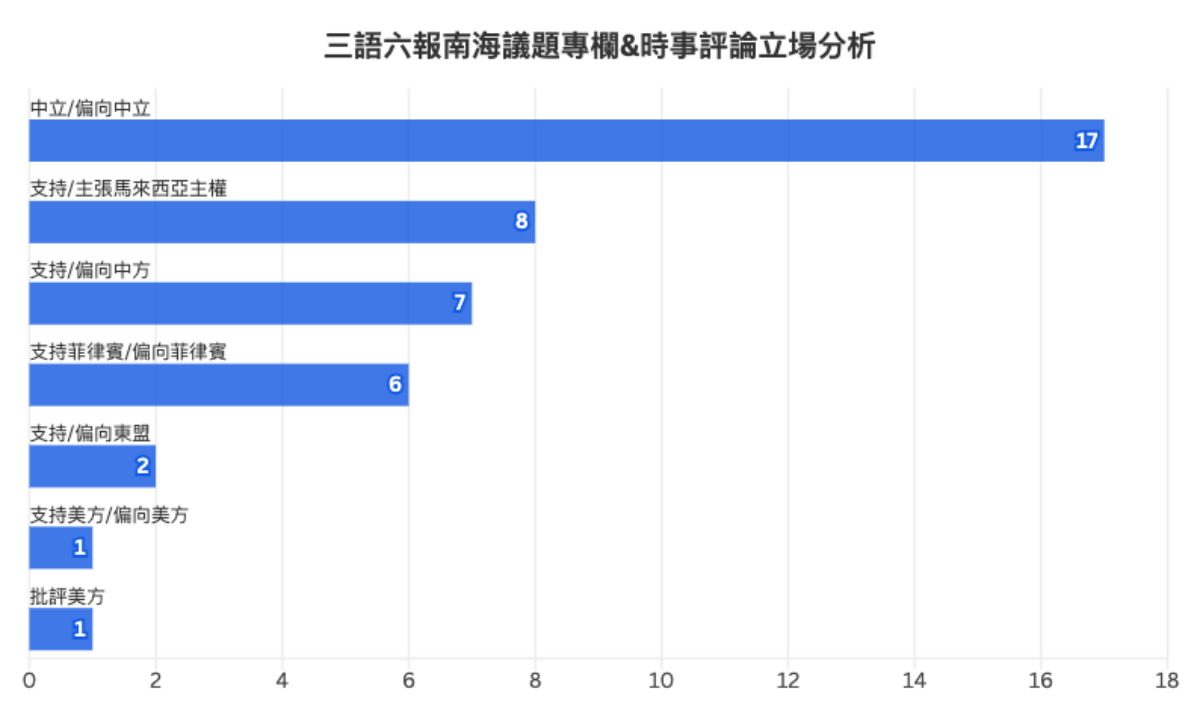

庄迪澎解读,中文报纸之所以没有明显的立场倾向,或许就是因为过度依赖外电,导致自主操作的空间变小,反倒是专家的评论专栏就有更大的操作空间,编辑能够判断笔者的立场,来决定是否邀稿。

“编辑就会有选择权,如果想要呈现比较亲中的言论,他大概知道要邀请谁;哪一些人的言论是比较亲美的,大概就不会邀请,这就是媒体可以操作的空间,透过筛选特约作者或者是专栏作者来呈现立场。”

总的来说,庄迪澎认为单靠量化统计来判断媒体的立场是不足够的。

曾在《马来邮报》担任编辑的Zurairi提醒,即使统计数据呈现“平衡报导”,并不代表“资讯获取机会”平衡,还必须考虑到是否存在采样偏差。

他举例,十年前巫统政客大闹茨厂街,牵涉中国驻马大使黄惠康事件,当时只有特定与中方友好或有联系的媒体受邀前往报导,导致其他英文/马来文媒体“排除在外”,无法第一时间获取消息。当信息来源的获取不平等时,所谓的“平衡报道”其实已带有结构性偏差。

蓝中华也是记者出身。他表示,编辑部人员的经验背景确实可能会影响其判断立场。一篇报道通常至少需经过两层审核,即由新闻采访主任及副总编辑或主编审阅,之后还有编辑部最后一道关卡。若编辑部或总编辑认为内容与报社立场不符,或存在偏颇之处,便可能将稿件撤下。因此,一篇最终能够刊登的报道,往往也折射出报社与编辑部的立场。

他补充,由于本国编辑普遍对南海议题了解不深,相关资料来源又较为有限,编辑往往会直接采用记者稿件而缺乏把关。若记者对议题本身掌握不足,报导内容也容易流于表面,难以呈现更全面的观点。

Zurairi根据自身经验指出,专栏与评论议题选择一般依循读者的阅读偏好。一般而言,英文报章的评论员较多关注国际时事,而马来报章的读者与评论员则更倾向探讨国内议题。

相较之下,诸如南中国海等议题在马来社群较难引起广泛讨论,因此相关报道的篇幅与数量也相对有限。

外交低调与培训不足 南海报道制度性局限

除此以外,马来西亚媒体在南海主权报道中立场相对淡化,在一定程度上与新闻编辑室的资源分配有关。

庄迪澎认为,马来西亚媒体普遍不重视国际新闻,虽然编辑团队中都有国际新闻组,但雇员规模明显比其他组别小很多,主要只是负责编译通讯社的报导,久而久之形成外电依赖,这个现象从几十年前就存在。

但他也提到,想要期待本地媒体投注更多的资源,通过聘请更多驻外记者来更好的呈现国际新闻或者国际新闻的本土视角是不切实际的。毕竟本地媒体能够增加驻外记者人数始终有限,何况本国媒体在国际上的声量和影响力都不足。

至于为何南海争议作为一个国家切身关注的国际议题,本地媒体却涉猎不多,庄迪澎认为,即使相关单位召开记者会回应,本地新闻组的记者长久以来没有进行国际新闻的训练,临时被派到前线采访,也可能无法问出到位的问题,导致最后还是由驻守在马来西亚的外国特

派记者来主导记者会。庄迪澎认为,如果本地媒体足够重视国际新闻,即使是使用外电的材料还是能够呈现出本地的视角。

避免卷入大国争端 马来西亚立场“四平八稳”

蓝中华点出,马来西亚政府在南海课题上一贯保持低调,无论是发表意见还是强硬的谴责声明都是少之又少,即使是被迫回应,也是四平八稳的外交声明,归根结底是因为马来西亚作为小国,为免牵扯入强国,如中国、美国、日本之间的争端,习惯“大事化小、小事化了”,避免挑衅任何一方。

实际上,马来西亚前任首相马哈迪在第一任期时期就曾表明,马中的双边关系不受南海的主权争议影响,这两件事须分开而论,无论南海争端如何发展,都不会影响两国的外交与经济往来。

此外,从1979年我国第一次公布南海地图至今,政府从未推出任何相关的白皮书或任何解释官方立场的文件。蓝中华表示,过去民间曾有网站长期关注南海议题,并透过举办活动提升公众的认识,甚至曾安排国家领袖前往相关地区参访。然而,这类活动如今已不复见。

由于政府“避谈”南海争议,民间力量亦不成气候,媒体也只能依靠外国来源:中文媒体倾向于引用中港台新闻,英文媒体多采用西方媒体报道,而马来媒体则以本地视角为主,包含民族主义成分。这些不同的取角也导致各语文媒介的报道都有偏颇,无法完全客观中立,例如英文媒体引用的国际新闻社经常以“大国竞争”、“美国围堵中国”等论述定调南海议题,这与本地的实际情况其实有所出入。

“如果我们脚踏实地去到马来西亚最靠近南沙群岛的地方,即民都鲁的曾母暗沙(马来语称为Beting Serupai),去告诉当地的民众,这里是中美对抗新冷战的前线,当地人可能会很惊讶地看着你,他们根本没有这种感觉。“

”所以媒体的炒作跟实际状况完全是不相关的。这些争议、争端,很多时候都只是在媒体圈发酵,在现实中,当地人觉得完全不存在。我在砂拉越问了几位当地国会议员,他们甚至连这个课题都不知道。”凭过往在《马来邮报》服务的经验,Zurairi认同,马来西亚媒体从业员普遍并没有撰写及分析国际新闻的扎实训练,因此很多的国际新闻都直接采用外电转发。至于使用什么资料,取决于读者的阅读倾向与媒介。一般而言,英文媒体的资料来源会比较广,但这些资料基本上都偏向西方视角/国际化视角。马来文媒体大部分都是本地写作,基本上都会有捍卫国家主权的立场;中文媒体则采用新华社》、CGTN等媒体的文稿。

官方立场缺席外媒主导 南海报导“语境分裂”难免

对于国家立场缺席的现象是否将导致本地论述被外国媒体或官方的叙事框架牵着鼻子走?这种潜移默化的影响恐怕难以避免。

蓝中华认为,除非政府愿意重新掌握舆论主导权,否则本地对南海议题的叙事将持续受到外部观点的主导。

尽管如此,庄迪澎并未以负面角度看待这一现象,反而将其解读为言论自由社会必然出现的“众声喧哗”。他指出,将多元意见视为分裂的想法,往往出现在言论自由素养仍待提升的国家。若一个国家真正重视言论自由,就会理解意见分歧是自由社会的自然结果,值得被尊重与包容。

Zurairi指出,在多语言的媒体环境中,马来西亚媒体内容的筛选取决于读者的属性,如语言、地区、族群等因素,南海议题也不例外。不同群体关注的焦点各异,媒体因此在议程设置上作出相应的调整,这样的结果合乎常理,但也难免造成叙事上的差异与认知的分歧。

不过,Zuraini观察发现,近年来越来越多马来西亚人,甚至在政府层面,也在外交上逐渐向中国靠拢,这被视为维持中立外交的一部分。随着美国在国际事务上被认为日益不可靠,且在移民与巴勒斯坦议题上的立场与马来西亚社会价值观相左,马来民众对中国的观感亦相对改善。他指出,根据近三年的民意调查,马来西亚社会对中国,乃至对中国领导人习近平的态度,均已明显转向正面。

兼听则明突破局限 多元舆论碰撞接近全貌

要突破现有的局限,庄迪澎表示,无非是回到“兼听则明”的原则,这也再次印证了言论自由的重要性。唯有在社会中存在多元的舆论观点,读者才有机会接收不同的资讯并作出判断。正如英国哲学家约翰‧弥尔早在百余年前所提出的,真理往往在不同意见的碰撞中得以显现;阅听人亦应透过多角度的报导,拼凑出最接近真相的全貌。

至于如何做到“兼听则明”,就需要“多元取材、审慎求证”。媒体作为资讯传播者,除了参考外电作为新闻来源,另外一个有用的管道就是学术研究。

蓝中华指出,学术界对南海课题的研究其实早已相当深入,只是它止于学术领域,因此未能引起媒体与大众充分的关注,这也是一些西方媒体常见的报道方式之一。

“学术圈里有关南海课题的讨论是非常大量且全面的,如国际法、军事、政治、经济、环保等角度,成果也发表在了各类学术期刊。但因为它是学术期刊,一些人可能觉得很深奥难懂,所以就没有兴趣去阅读。媒体可以将内容简化为通俗易懂的阅读材料,让民众了解学术界如何讨论南海议题。当然如果你不想要透过第三方去解读,最好就是自己去阅读这些学术文章。”

除了引述相关研究成果,媒体也应主动访问学者,并在报导前做足功课,才能维持报导的专业与客观性。蓝中华表示,南海课题攸关国家利益,唯有追溯其历史脉络与发展过程,才能为寻求长久而稳定的解决方案奠定基础。

庄迪澎指出,要改善社会的政治冷漠,让更多人愿意参与公共议题讨论,首要之务是提升知识水平。这里所说的知识水平并非指学历,而是基础知识与思辨能力。当民众普遍缺乏哲学、社会学的训练和谈论,便难以形成深层的公共理性思考。唯有当社会具备阅读、思考与表达的能力时,公民参与才能真正深化,这正是当前马来西亚社会所欠缺的。

Zurairi补充,当媒体环境缺乏表述立场的自觉与空间时,其根本原因在于多数媒体无法实现自主运作,因而过度依赖广告主、非政府组织或外国使馆等资源单位的影响。这也说明,唯有在财务上实现自主,媒体才能在立场与新闻选材上保持独立,不受外部力量的影响与干扰。