一、作者与书籍简介

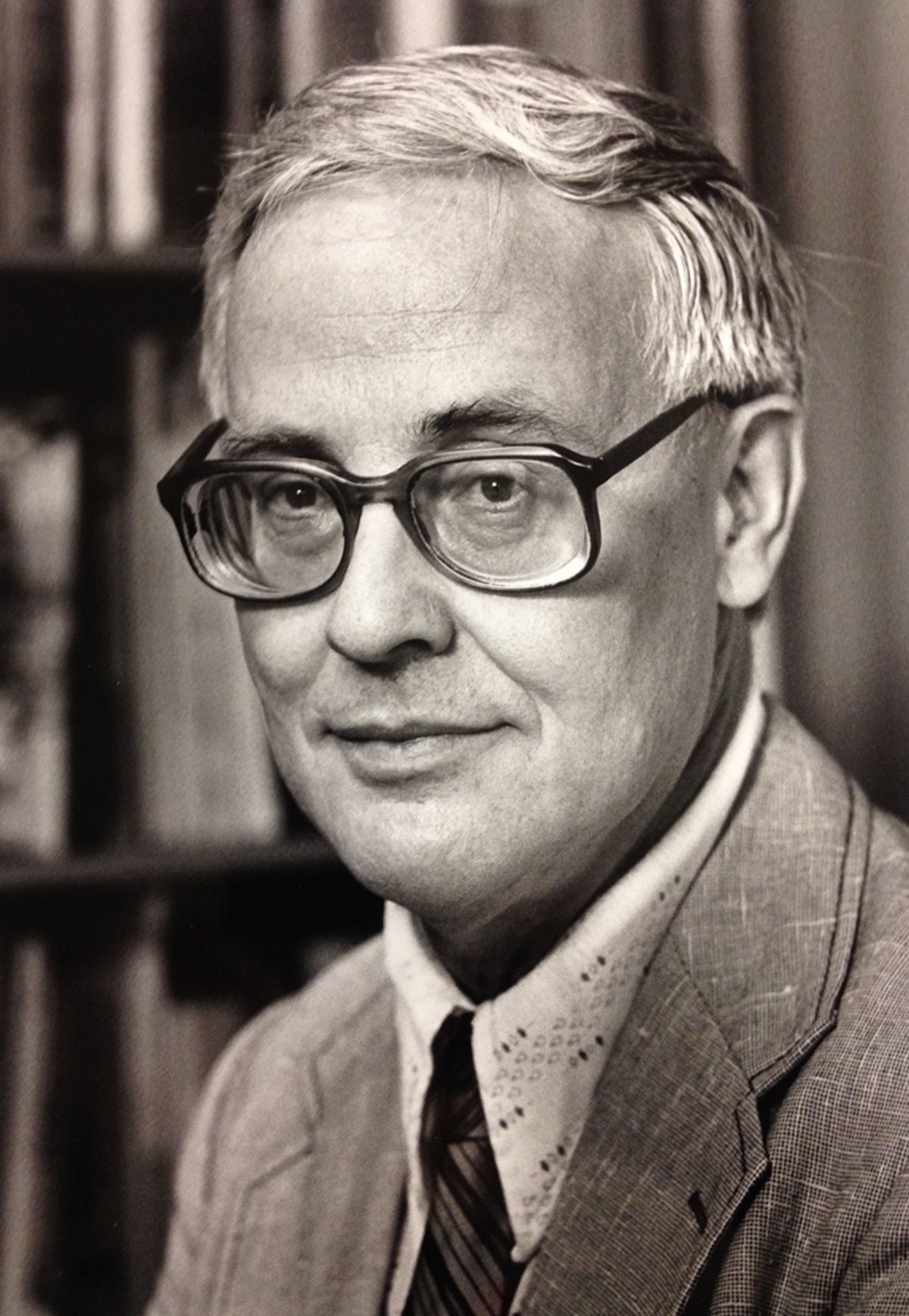

班纳迪克·安德森(Benedict Anderson)生前为康奈尔大学国际研究Aaron L. Binenjorb讲座教授,是享誉全球的东南亚研究学者。主要著作包括:《想象的共同体》、《比较的幽灵:民族主义、东南亚与全球》、《革命时期的爪哇》、《美国时代的暹罗政治与文学》、《语言与权力:探索印尼的政治文化》及《三面旗帜下:无政府主义与反殖民的想象》等。

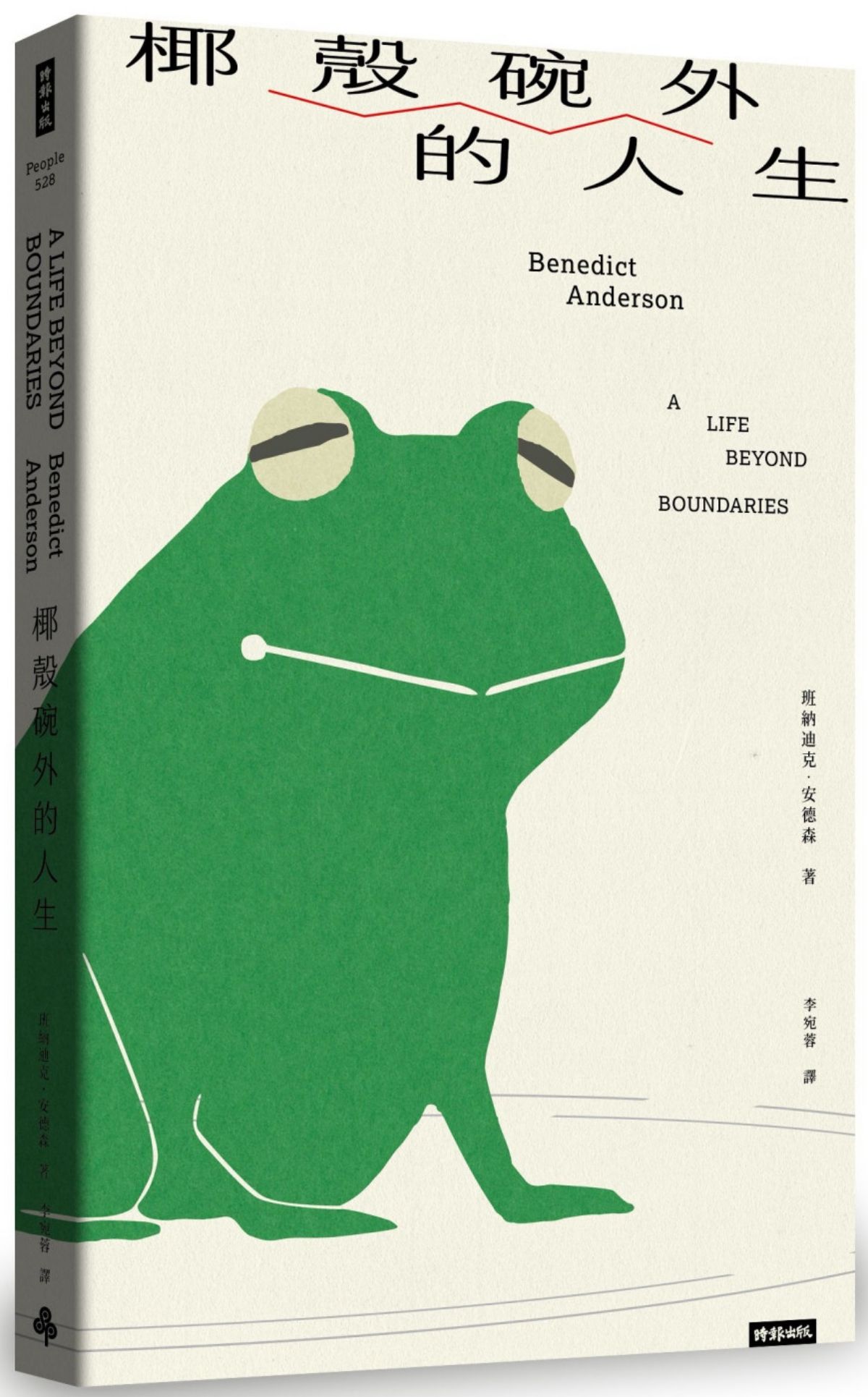

《椰壳碗外的人生》(A Life Beyond Boundaries)是其颇负盛名的回忆录。书中,安德森记述其智识形成的历程,如何迎向宽广的世界,从中感受探索学习语言的乐趣,以及田野调查的重要性、新左派对全球思维的影响力、教书带来的满足感和对世界文学的热爱。此外,他还回顾了1965年印尼政变后的风波,因揭露军方角色而被苏哈托政权驱逐出境的往事,并重述了代表作《想象的共同体》的构思与灵感。

此书出版后,广受各界好评。《经济学人》杂志(Economist)认为:“安德森是舒适圈的敌人,不论国家、学校或语言皆是如此。他反复再三的提到泰国和印尼文化的一个意象,也就是一辈子住在半个椰子壳下的青蛙。阅读安德森的书让人产生从椰子壳里探出头来的感觉”;《卫报》(Guardian)则称:“安德森的写作充满绅士味,仁善,还点缀着笑话——他这种非正式、易阅读、跨学科的写作风格一如既往赢得多方喝彩。”这些评论点明了该书精髓。

二、椰壳碗内的爪哇:与安德森对话的时空

但我以为,最动人处,仍在于他笔下的爪哇。

不久前,我因公赴爪哇,先后在玛琅(Malang)与日惹(Kota Yogyakarta)逗留数日。当时,我对这片土地一无所知,只觉气息与马来半岛若即若离,似熟非熟。正是这种相似而又隐约的隔阂,让我意识到:东南亚并非整体划一的概念,而是层层交错的记忆、历史与文化。于是,在书铺买了些文史书,回槟城后循着线索,渐渐步入印尼的瑰丽世界。而安德森此书,无疑是我最早读到、也最难忘的一部。

泗水(Kota Surabaya):消逝的气味

初读此书,爪哇描写引人入胜。他写道:

“飞机在黑夜中降落,当地雨季早已开始。我搭计程车进城时,窗户全敞开,那趟旅程至今在记忆中依然异常鲜明。我感受到的第一个冲击式气味——清新的草木、尿味、芬香、冒烟的油灯、修车场,而最突出的,是街边林立的小吃摊散发出的食物香气。”

读到此处,我仿佛已感受到那份空气的厚重与潮湿。然而,现实中的爪哇早已面目全非。安德森写的是雅加达(Kota Jakarta),我到的却是泗水(Kota Surabaya)。那天下午四点,阳光灼人,街景干净且安静。空气中仍有草木清香,却已闻不到油灯、烟火和尘土的气息。那种潮湿、混浊又生动的“爪哇气味”,早已被柏油路和冷气车取代。可惜我当时没能留下照片,否则两相对照,或许能更清晰地看到那些被现代化抹平、却仍在安德森记忆中浮动的褪色旧景。

玛琅(Malang):高原的余响

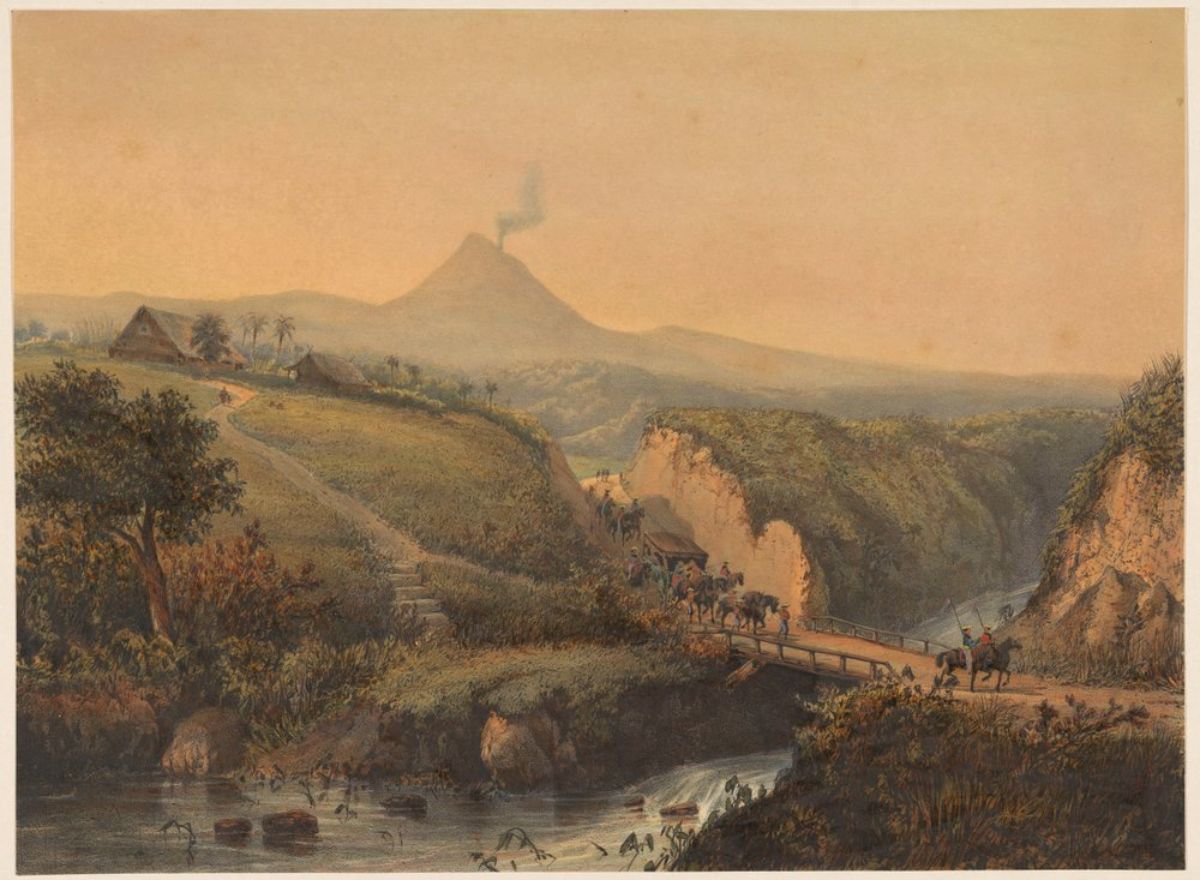

正是对这股旧日气息的探寻,驱动我乘车离开了泗水,前往东爪哇的另一座高原城市——玛琅(Malang)。彼时,车窗外尽是火山与云影,那景象让我想起Eric Thompson 的The Story of Southeast Asia,一种既抽象又真实的“东南亚想象”。抵达城里,空气潮湿而带有烟气,甚至漂浮着呛人的尘埃,这才多少与安德森笔下的爪哇重叠。

关于玛琅,安德森着墨不多,但他曾在当地偶然见过《烈焰与灰烬中的印尼》一书。那部书籍以第一人称写成,文字聪慧、诙谐,又带几分悲怆。其中记录了作者亲历的岁月:从旧殖民政权的余晖,到日本占领的三年半,再到武装革命初起的年代。安德森认为,直到他写作时,此书仍是对那段剧烈动荡描写得最出色的一部。

我未读过此书,无法评论。然而玛琅的几日印象,至今难忘。城中街巷错综,楼房萧条,旧式马车偶尔驶过,几座华人庙宇笼罩着殖民时代的阴影。离开前,我特意拍下了那座火山。烟雾缭绕间,耳畔传来爪哇随处可闻的甘美兰(Gamelan)——旧世界的余响,似乎仍潜伏在那片高原。

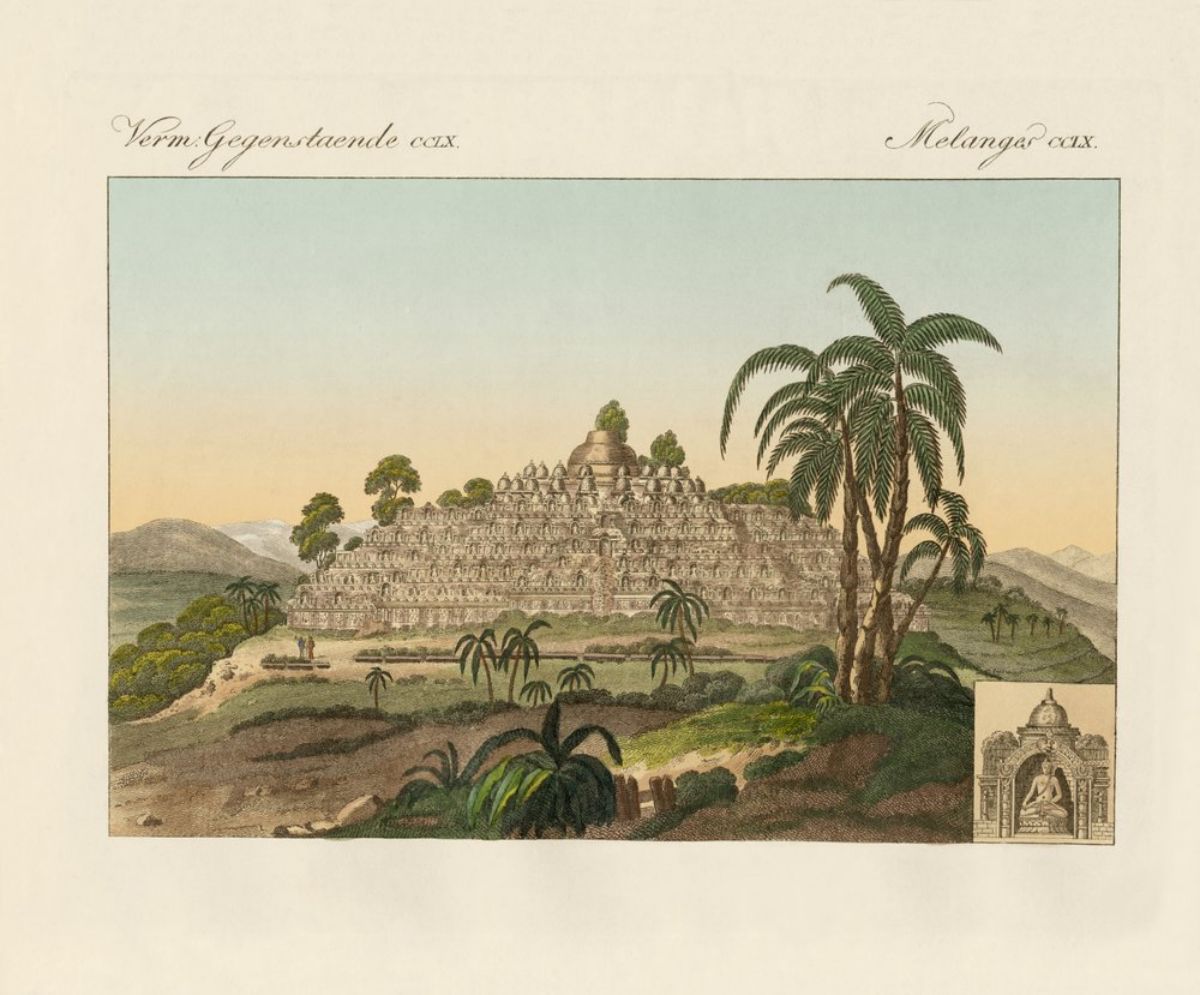

婆罗浮屠(Candi Borobudur):交汇的目光

数日后,我抵达中爪哇的婆罗浮屠(Candi Borobudur)。此寺建于八至九世纪,是世上规模最大的佛教遗迹,整体设计承袭古代爪哇的建筑传统。传统观点认为,十五世纪爪哇人改信伊斯兰教后,寺庙便遗落在山间。直到1814年,代理总督斯坦福·莱佛士爵士(Sir Thomas Stamford Bingley Raffles)从当地人那里得知所在,遗迹才重见天日。

我抵达那里时,细雨纷飞,远望婆罗浮屠,朦胧间自有几分神秘。登临片刻,略览遗迹,旋即乘马车离去。

安德森也曾来过此处。他记述,那一夜,一位热心的卡车司机将他与友人载到离寺庙两英里外。盈月当空,他们徒步走完余程,登上最高平台,倚着大佛塔,倒头睡到天明。那时没有警卫,没有旅馆,没有喧嚣的音乐和叫卖,也无门票。唯有极乐的宁静,仿佛千年前的光景。

行文至此,我一时恍惚:曾走过的步道和见过的风景,也许安德森也曾领略过;再往前推,或许连莱佛士的目光,都曾停留在那片石阶之上。

三、余论:在碗缘眺望

走过这些地方,重温安德森的文字,我意识到,他的人生与学术正是一体两面。他能写出《想象的共同体》,正是因为他从未安于“椰壳碗”内的舒适。他学习当地语言,深入田野调查,拥抱左翼的全球视野,都助他突破了学院派的壁垒。

除了理性的思辨,我更被他笔下那抹感性的光影所吸引。从具体而微的爪哇经验中,他得以提炼出理解全世界民族主义的情感结构与文化根源。他的回忆录,正是这部学术巨著最生动的注脚。

书页中的记忆,后来也渐渐与我走过的路、见过的风景重叠。我尤爱他的爪哇叙述,或许正因我曾在这片土地上行走—— 聆听夜色里的甘美兰,凝望雨雾中沉默的火山。那时我尚不知,自己竟在无意间追随了一位学者的足迹。也正因这份未曾预料的相遇,最终让我得以立足“椰壳碗”的边缘,仰望那场皮影戏散场后,辽阔而复杂的东南亚光景。

▌延伸阅读:覃勓温专栏《珠嶼芸編》其他文章