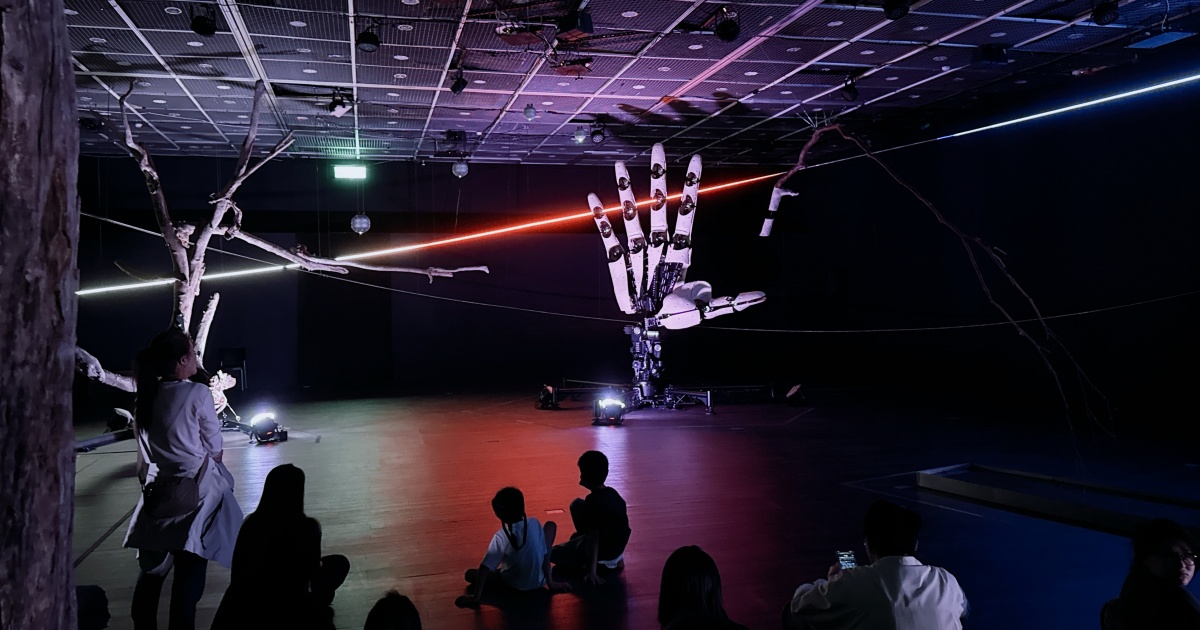

在台北故宫百年的庆典语境中,“heritage+”中的(+)成了最显眼的符号。这是一种口号式的自信——遗产加创新,历史加未来。然而,那个加号(+)其实只是博物馆内部要求的视觉修辞而不是思考的转折。它代表的只是一种内部制度性的自我庆祝,却未触及更根本的问题:在一百年之后,我们还如何感知?“故宫”也不再只是一个机构或建筑,而是一种与世界发生关系的方式——一个关于观看、触摸、记忆与想象的场域。这次的特展行旅中,我故意把故宫的行程排到了最后,带着同学们先走了几个不同的地方。第一站我们去了台北当代艺术馆的《宇宙写生》(Cosmic Sketches)——豪华朗机工(LuxuryLogico)个展。那是一个充满呼吸感的展览,光线、机械与声音像是同一有机体的不同部分。机械臂缓慢移动,带着光与声的节奏,观众的身体也在那种振动中被重新调频。它谈的不是科技的展示,而是科技如何回到感官之中,让我们以新的方式理解“时间”与“连接”。

在台北故宫百年的庆典语境中,“heritage+”中的(+)成了最显眼的符号。(图片来源:作者)

在台北故宫百年的庆典语境中,“heritage+”中的(+)成了最显眼的符号。(图片来源:作者)

比起故宫“heritage+”的口号,豪华朗机工的作品早在十五年前就已经实践了“科技与艺术结合”的另一种可能。那不是把科技附加在艺术之上,而是让两者在感知层面自然交织。科技不再象征未来,而是经验生成的一部分。这样的当代性,是身体的、感官的,也是台湾艺术最细腻的一部分。它让我们意识到:现代性并不等于速度与规模,而是来自人如何重新感受世界。

看展之后来一杯咖啡好像已经变成了一种不好的习惯。但既然那杯咖啡躲不掉,那不如把它过渡成策展的一部分。入乡随俗,因此我给同学们预约了Fika Fika SHIU XIANG(秀香门店)。

豪华朗机工的作品早在十五年前就已经实践了“科技与艺术结合”的另一种可能。(图片来源:作者)

豪华朗机工的作品早在十五年前就已经实践了“科技与艺术结合”的另一种可能。(图片来源:作者)

Fika Fika是一种北欧式的节奏,它不以纪念为目的,而以感受为理由。当你坐下来,听咖啡机的声音、闻豆香的气味、等待一杯咖啡的时间。你其实在进行一种微型的“时间修复”。这种经验让人重新理解“观看文物”这件事。看展不再是观看过去,而是一种被时间环抱的当下。我们不再以历史的尺度衡量物件,而是以感官的节奏重新进入时间本身。

Fika Fika是一种北欧式的节奏,它不以纪念为目的,而以感受为理由。(图片来源:作者)

Fika Fika是一种北欧式的节奏,它不以纪念为目的,而以感受为理由。(图片来源:作者)

第二天的行程只安排了到Astea喝茶。审美疲劳是我在行旅中非常关注的问题。它不仅来自视觉的过度刺激,也来自意义生产的重复

当“美”被不断复制、再包装、再展示,我们的感官会开始失焦,感受会被消耗到可有可无。因此适当的休息也是功课的一环。茶在Astea不再是传统茶文化的象征,而是一种被城市化、被解构、被重组的日常。它以调酒的方式处理茶,让品饮成为一场感知的重组。摇晃、搅拌、滤冰、注入,每个动作都在模仿“调酒”的节奏,却用茶的香气、酸度去取代酒精的迷醉。这让品饮的行为回到一种更清醒、更具感知性的层次:不以麻醉为目的,而以觉察为方法。在这样的空间里,茶不再是传统文化的延伸,而是一种现代性的练习。或许这也是修复的一种当代意义?企图让古老的茶文化在新的节奏中再次被感觉,只不过这种感觉方式回归了最本质的品饮而已。

文化不再是被供奉的对象,而是一种流动的接口——它等待被点开、被传递、被转发。(图片来源:作者)

文化不再是被供奉的对象,而是一种流动的接口——它等待被点开、被传递、被转发。(图片来源:作者)

Uber Eats,是我这次刻意错过、却又无从逃避的体验。

当算法替代了路径,地图取代了方向,文化以服务的方式被分配。AI 在其中好像还不显眼,或许隐匿在推播、预测与推荐的背后吧?我忽然想到,有没有可能国宝的再展示或许也是类似的逻辑。那些看似庄重的数位导览、AI 修复与虚拟典藏,其实与外送系统的算法并无本质差异——都在以效率取代经验,以速度安抚注意力?而故宫的数字化典藏、虚拟展示、AI 扫描,其实早已身处同一逻辑中。文化不再是被供奉的对象,而是一种流动的接口——它等待被点开、被传递、被转发。我们正在进入一个“分送的时代”:美的经验不再集中于观看,而在于流通的过程本身。

我不想用这几种感知模式——链接、暂停、仪式、流通——与故宫并列,而是期望同学们可以从中重新理解“百年之后”的意义。当我们最后一天参观故宫时可以去反思:当审美经验已经远离纪念碑式的凝视时、当文化不再以“延续”为目的,而以“再感”为路径时,参观博物馆可以成为一种方法:一个关于如何在当代重新分配注意力的实验场。

以调酒的方式处理茶,让品饮成为一场感知的重组。 (图片来源:作者)Uber Eats,是我这次刻意错过、却又无从逃

以调酒的方式处理茶,让品饮成为一场感知的重组。 (图片来源:作者)Uber Eats,是我这次刻意错过、却又无从逃

换句话说,故宫的那个(+)不应该只是制度的自我延长,而还得感知的重新启动。它意味着重新定义“看”与“被看”的关系。百年之后,我们不必再去证明故宫还在,而应学习如何重新感知它。让美不只是被展示,而是生活;让遗产不只是历史,而成为感官的现在。因为唯有当感知仍在流动,文化才真正拥有“(甲子)万年”的形状吧?

▌延伸阅读:许斗达专栏《达者作达》其他文章

版权声明 本文乃作者观点,不代表《访问》立场;本文乃原创内容,版权属《访问》所有,未经许可不可转载;若转载或引述,请注明出处与链接。