你是否曾有明明想做好人,却反而感到不安、困惑、甚至犹豫的瞬间?

你是否会因为处在各种模糊的道德处境、缺乏明确的伦理指引,而感到不安、焦虑、不踏实,甚至有时觉得,自己在价值判断上显得慌惑而弱小?

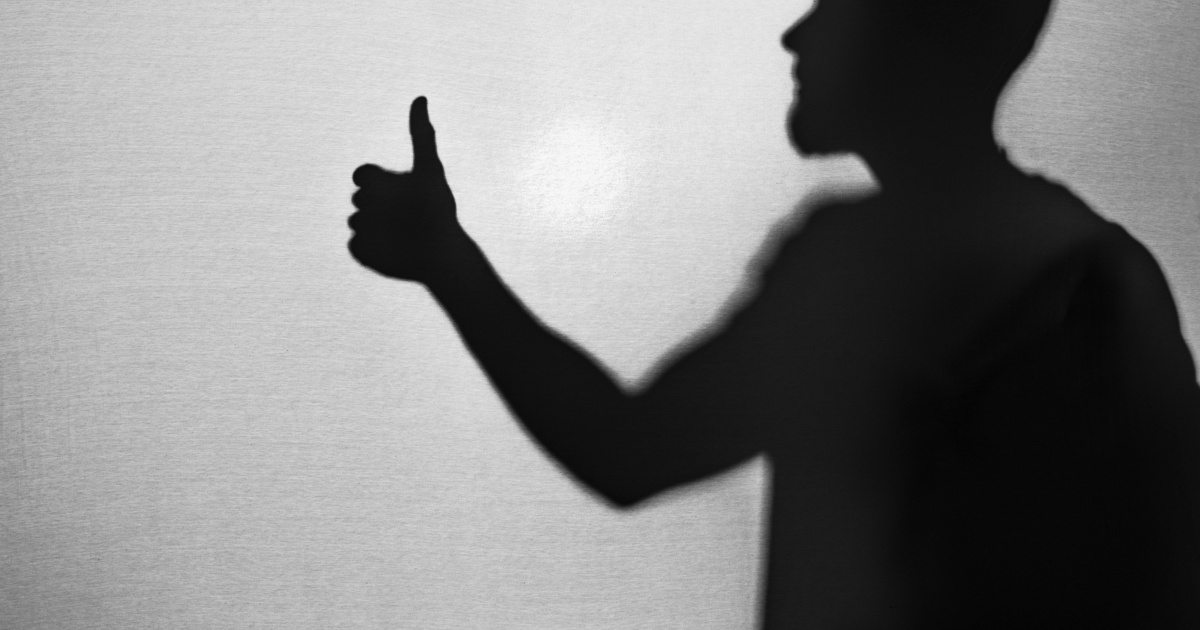

我在一次的读书会上,问了大家这一个问题。许多人沉默、缓慢地点头。

那些点头的人,或许具备了一种可能尚未被命名的道德敏感性;他们已经准备稍微停下来,辨认自己的责任,尝试做一个“好好的人”。

然而,道德哲学与现实之间有着明显的距离:道德哲学常假设人有自我反省的能力,会追求善。

但心理学和社会学告诉我们:大多数人并非依据理性行动,而是依从习惯、欲望、情绪来行事。人会因为外界的的期待,顺水推舟地做出好事。我们有时以为自己在追求道德,但实际在追求的是他人的认可,或是维系自我形象——被人认为是好人,会让人感觉良好。

也就是说,一个具有“道德自觉”的人并不常见。主动约束自己、要求自己善良,是一种稀有的刻意练习,甚至有时违反了人性本能。

我们喜欢相信自己是好人,但更多时候,我们追求的只是“看起来不像坏人”。

指引消失后,人们回归道德的拉扯

其实,问题不在于我们缺乏道德,而是我们时常被道德拉扯。

小时候,道德教育为我们准备的是:清楚的处境、清楚的答案,你只要选择“正确的那个”。

但真实世界里,道德从不是单项选择,而是价值的互相牵扯——要诚实,也要体贴;要正直,也要包容;要爱自己,也要考虑他人;要自由,也要负责任。

每一个都对,每一个都重要。真正的困难在于:当它们彼此冲突时,我应该优先遵守哪个道德原则?当没有明确的道德标准时,我要依据什么原则行动?

正是在这些没有标准答案的地方,人开始焦虑、退缩。而在混乱之中,人会自然回到最原始、最简单的逻辑:什么对我最有利?

是的,在缺乏明确指引的情况下,我们最直觉的选择,往往都是“对自己最有利的那一个”。

这并不是自私,而是一种心理防卫。当世界不再清楚区分善恶,我们就会本能地选择“安全”、“低成本”、“不吃亏”的方向。这是人性的一部分,并不难理解。

而自利选择,几乎都是发生在无人监督、无人要求、无人赞赏或谴责的瞬间——那是道德的真空地带。

比如,你找不到停车位的时候,占用了残障人士专用车位。你把垃圾丢在别人家门口。店员多找了钱,你觉得是自己赚到了。身边有人被欺负了,你别过头去假装看不到。

我不能说你是一个坏人。但我会说:这是人性最没有抵抗力、最没有道德自觉的版本。

自利并不等于邪恶,但它会慢慢侵蚀我们。你会越来越依赖当下的情绪和利益,而不是特定的道德原则来做决定。任何需要你展现勇气、体面、诚实的地方,你会自动后退。此时你做出的选择,不再反映你的自觉和性格,而是反映你的恐惧和利益计算。

但长远而言,这会让人更不安。因为我们知道,纯粹的自利并不能让人感觉踏实,仅是短暂的胜利,和持续的空洞。而且,当每个人都以趋利的方针行动,这很容易将我们推入弱肉强食的权力博弈困局。

一个不断“趋利避害”而没有核心价值的人,也很难回答:“我到底是谁?”

认识自己的固有原则

那么,要在模糊世界里“好好做人”, 我们不能永远依赖利益最大化的逻辑,那只会让人漂浮无依。而这种克制,是伦理道德的起点。

真正的伦理实践,从这里开始: 确认你看重哪些道德价值,并把这些美德做出排序。

比如,你把诚信放在第一,勇敢放在第二,他把正直放在第一,慈悲放在第二,而后,你们都按照这些原则来做人处事。

当两种不同的价值互相冲突时(如忠诚与正义、诚实与体贴),唯有你清楚自己的价值顺位,才能在两难中做出不违背自己、一致的选择,而不是被外界的声音、利益的诱惑推着走。

当然,使用这一套固有原则,一定比不上总是“趋利而为”那样求得最大利益,可能有时还会有所损失,或是被人视为愚钝。

但你的心会安定下来。用同一套原则无差别地对待所有人,是最能让自己平静也最有效率的方式。你不再需要每天重建自我形象,也不会在每次选择后感到内疚和摇晃。

你可以在这些历程里吸引并筛选出同频、共好的人——那些不是因为利益,而是因为原则、价值而与你接近的人。

所以,道德自觉到底是什么意思?就是,你懂得自己做人的原则;同时,你为自己建立一套价值排序,并依此一致地生活。

节制的自利是务实的道德观

我们往往把“自利”和“利他”对立起来,又把“利他”理解为“舍己”。但事实上,道德并不是要求你牺牲自己的利益。

多数社会的稳定来自于一种“节制的自利”——我知道自己可以争取更多、可以钻漏洞,但我选择不那么做,因为那会破坏他人的信任、破坏公共秩序的稳定——那也会侵蚀你的人格尊严。

这不是理想主义,而是一种务实、成熟的人类合作模式。这也是一种非常务实的道德观。

所以,这正是现代人无从逃避的处境:宗教权威式的善恶之分不再有效,社会规范也越加多元,于是每个人都得重新成为自己的“伦理立法者”;不是遵从外界的道德训诫,而是自己选择、自己负责、自己实践。

所谓的“内在安定”,其实就是从这种伦理一致性而来:你知道自己是谁,也知道自己愿意为了什么而承担责任。

趋利而为的人虽然灵活,但缺乏安定、容易焦虑,也难以和他人建立深层的信任。而有道德原则的人,偶尔会吃一些亏,但能始终活得清明踏实。

而我们在道德模糊时涌现的不安与焦虑,正是人性在自由选择、缺乏权威指导的时候,所体验到的一种“责任的重量”。

谢谢那些愿意点头的人。

▌延伸阅读:陈奕君专栏《某君说》其他文章