披头四推出新专辑《Anthology Highlight》的第二天,我开车出了趟远门,导航带着我穿越了十公里长的马来甘榜。雨细蒙蒙地下像柳枝摇摆,眼前是又小又窄的蜿蜒乡村路,我必须打醒十二分精神注意路况。

四周都是传统的马来高脚屋,之间隔着黄梨田、茅草地,披头四在录音室嬉笑打闹的细碎片语从喇叭传出来,那瞬间我仿佛穿越。

用“新专辑”来称呼披头四的《Anthology Highlight》是相当怪异的,不只是因为披头四已经解散超过半个世纪了,这张专辑也没有新歌,只有当年正规专辑里没有收录到的录制版本。

我们可以听到同一首歌曲,成员们在不同的take之间尝试不同的速度、编曲、语调、鼓线甚至是歌词。期间他们会停下来讨论、聊天、调侃,一次又一次直至他们挑选出最满意的版本出来。

直接一点来说,这是一张“存稿”专辑。这个已经解散五十年的乐团,为什么还值得公司为他们推出“新专辑”?而且近几年还不乏好莱坞名导马丁史柯西斯(Martin Scorsese)、彼得杰克逊(Peter Jackson)执导披头四纪录片作品。

实际上披头四合体只有短短十年的乐团生涯,到底他们有着什么样的魅力,能够在半个世纪以后的今天都仍存有巨大的文化影响力,甚至被誉为最伟大的乐团呢?

乱世中的音乐才子

披头四横空降世于1960年代,四位成员都生于战后婴儿潮,60年代正值他们的青春年华。英国白人,面容俊俏,身形修长,再身穿挺拔的西装,俨然一副良好家教的上流阶级人士,吸引了大批观众的目光。

但其实披头四的成员们出身工人阶级,来自工业城市利物浦,而他们即将要演奏的音乐是当时家长都接受不了的摇滚乐。

“太吵了”、“根本不知道他们在唱什么。”在马丁史柯西斯的纪录片《Beatles 64’》中,披头四第一次登陆美国,当时街上的成年人是如此看待披头四,以及为他们风靡的少男少女们。

然而在民风纯朴,民谣、美声悠扬的年代,摇滚乐仿佛一记春雷,震动年轻人躁动的心。

上世纪60年代的美国乱纷纷,苏美冷战以及越南战争同时进行,种族、性别歧视问题盘据,肯尼迪总统被刺杀,工业革命以后刺激资本市场所带动的消费主义盛行⋯⋯这年代里还升空了一支火箭叫人类登月。

如此纷乱的一个时代,披头四的诞生反而成为了年轻嬉皮士之间的一颗定心丸。反战、反殖民、反资本,爱好和平、平等,成为了他们在这个疯狂世界里最笃定的决策。

披头四以〈All You Need is Love〉写出世界和平的希翼,也在〈Blackbirds〉中声援美国民权运动的黑人群体。

无论是早期可爱俏皮的情歌,披头四所到之处皆是少女迷妹堆积出的万人空巷,发型、服饰皆成流行配件,刻画出追星文化的雏形;再到后期迷幻摇滚的转型,挪威的森林、永远的草莓园、黄色潜水艇、八爪鱼公园等等奇异的场域,披头四共感一个时代的爱与迷茫,开拓世人对音乐的想像。

但随着披头四的作品转变,成员之间所累积的矛盾也逐渐白热化。创作理念不同、意见不合,成员出走的传闻频传。最后披头四亦如一道闪亮的春雷,搅动60年代后转瞬即逝,在1970年正式宣布解散。音乐才子来也匆匆,去也匆匆,留下最后一张专辑《Let It Be》。

约翰连侬的披头四?

时光匆匆流转30年后,年轻人仍然在网上听见披头四。

作为一个90后,成长于千禧年代,我之所以会认识披头四其实是因为约翰连侬。但我所成长的年代,不只是披头四解散了,约翰连侬也不在人世了。为什么我仍然对他印象深刻呢?

大概是因为我中学时候所听的台湾乐团都爱提到约翰连侬,说披头四是他们做音乐重要的启发对象。但言谈间会发现他们多数提到的是约翰连侬。

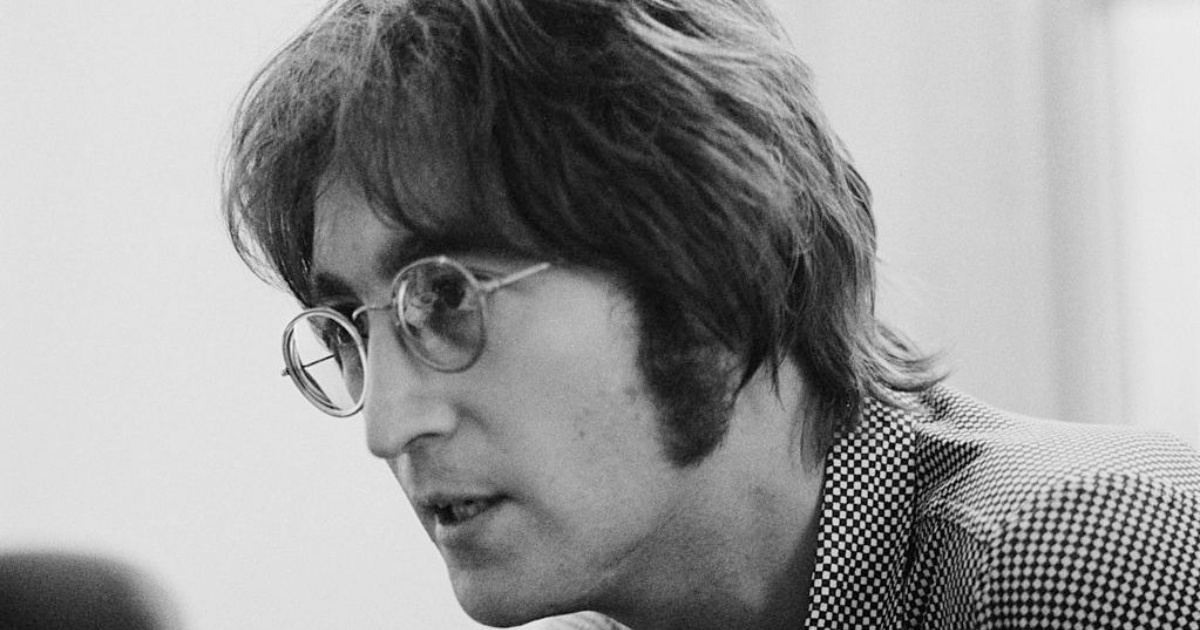

约翰连侬在1980年被刺杀身亡后,新闻铺天盖地报导,也让他崇尚自由、敢怒敢言的形象流传至家喻户晓。在我成长的氛围中,约翰连侬多数以卡片的形式出现,黑白的照片上配着他〈Imagine〉的歌词:

You may say I’m a dreamer(你或许觉得我是在做梦吧)

But I’m not the only one(但并不是只有我这样想)

I hope someday you’ll join us(我希望有天你也会加入我们)

And the world will be as one(全世界将会更团结一致)

作为名人励志名言之一,约翰连侬跟林肯、马丁路德金的金玉良言常常并列一起,挂在书店墙壁上售卖。

所以认识约翰连侬是先知道他被枪杀,然后是他推出〈Imagine〉,最后才是披头四。迷恋复古潮流是一个倒叙的过程,我们早已知道结果,却还是循着时间的河回溯追因。

因为复古追逐的往往不是结果,而是一种辞世已久的存在。

那时候我也学着这些音乐人,跟着一样最喜欢约翰连侬。约翰连侬很有才华,跟保罗麦卡尼(Paul McCartney)合写了绝大多数披头四的成名作。而且连侬风趣幽默,反应快又聪明,对很多政治时事都能给出真诚、贴地的立场。

但长大再听披头四,你会发现根本没有所谓“最强的一位披头四成员”这样的说法。一般乐团中总有一位格外优秀的主唱,兼顾绝大多数的词曲创作,定调乐团的风格走向,成员负责配合。

可是在披头四成员内几乎每个人都同样优秀且重要,少了一位都无法组成现在大家喜欢的披头四。

缺一不可的天才组合

披头四其中一个音乐强项是叙事能力。 他们的作品像短篇小说,以歌词书写故事走向,再以编曲加强氛围感。 其中连侬跟保罗两位都是相当厉害说故事的人,个人相当喜欢《White Album》中连侬的〈The Continuing Story of Bungalow Bill〉以及保罗的〈Rocky Raccoon〉。 前者以猎人杀虎的故事揭露人性的虚伪与丑陋,后者则是以遭女人抛弃的男人复仇为故事,起承转合都在三分钟歌曲内处理完毕,相当精彩。

此外还有经典的《Norwegian Wood》,它以古怪迷离著称,故事启发自连侬某次一夜情的经历,歌词中男女不明不白地聊了一整晚,最后没睡在一起,第二天一睡醒女生还不见人影。

这种不明所以的迷离感后来启发了村上春树写出了《挪威的森林》。但实际上让这首歌充满迷离氛围的极大功臣,是编曲中出现的西塔琴(Sitar)。

弯弯绕绕的声音让这段莫名其妙的露水情缘更添一股神秘感,像是酒醉后的一场梦。这是披头四作品中首次出现印度音乐的元素,执行的正是乐团吉他手乔治哈里逊(George Harrison)。

不像连侬或者是保罗时常被媒体提及,乔治更为安静,很少发表意见。但除了编曲厉害,乔治的写词功力也不亚于蓝侬或保罗。他对资本主义、消费主义以及物质世界的批判也写得非常好。

像是在〈Taxman〉这首作品中表达了对税收的调侃:

(If you drive a car, car) I’ll tax the street(如果你开车,我就会对马路征税)

(If you try to sit, sit) I’ll tax your seat(如果你要坐下,我就会对座位征税)

(If you get too cold, cold) I’ll tax the heat(如果你觉得冷,我就会对暖气征税)

(If you take a walk, walk) I’ll tax your feet(如果你要散步,我就对你的双腿征税)

还有〈While My Guitar Gentle Weep〉中描绘人类迷失在资本创造的消费主义和集体主义中,被分散、变形、颠倒,全都用上押韵字眼非常有趣。

I don’t know how you were diverted(我不知道你是如何被分散注意力的)

You were perverted, too(你也跟着变形了)

I don’t know how you were inverted(我不知道你是怎么被颠倒的)

No one alerted you(没有人告诉过你)

此外乐团中还有乐天知命的鼓手林哥史达(Ringo Starr)。

跟其他三位比起来,Ringo更常被大众忽略,但他却一点也不在乎。他曾说三位成员都是性格比较要强,也更容易起冲突。而他的性格比较随和,也正因如此Ringo像是调和剂一样,很大程度消融了成员之间的矛盾。

话虽如此,Ringo不只是“和事佬”,他的打鼓实力经历这半世纪以来,大约都不会有人怀疑他凭什么出现在披头四这样的天团里。只因他每一次都能精准地敲打出精准的鼓线来。

无论是〈Come Together〉的蓝调摇滚,或是〈Strawberry Fields Forever〉迷幻,Ringo的鼓线都能配合上歌曲的氛围。而且最经典的还要说到〈Hey Jude〉这首歌的鼓线。

这首歌前50秒都没有鼓声,原来是因为当年在录音室成员都没发现Ringo去上厕所了就开录。 Ringo回来之后也不好意思打断大家,他默默回到位子上,抓到一个节眼,临时发挥鼓声就顺势融入歌曲内。事后大家听来都觉得这个小插曲竟然让歌曲更加完美。

车子开在细雨中大约一个小时多才渐渐驾出细窄的甘榜路,《Anthology Highlight》专辑也在我登上高速公路之时慢慢播完。音乐才子们在年轻的岁月中嘻笑打闹、写歌创作,我仿佛刚刚真的穿越到60年代,经验过一些辞世已久的存在。

失去母亲这半年来,我第一次品尝到坠入黑洞的感觉。在这里时间的流淌没有意义,今天星期几、现在几点钟、昨天做了什么都变得含糊不清。这段时间里书写艰难、表达艰难、选择艰难,有时候苏醒也艰难。

唯有听音乐的时间能够得到一丝平静。突然想起约翰和保罗的友谊,都是建立在年少丧母的情感上,同一种丧失的伤口遇见彼此的时刻能够指认出对方来。

这伤口或许一万年都不会痊愈,不,这伤口是一万年都不会痊愈的。

▌延伸阅读:伊藤树《树犹如此》其他文章