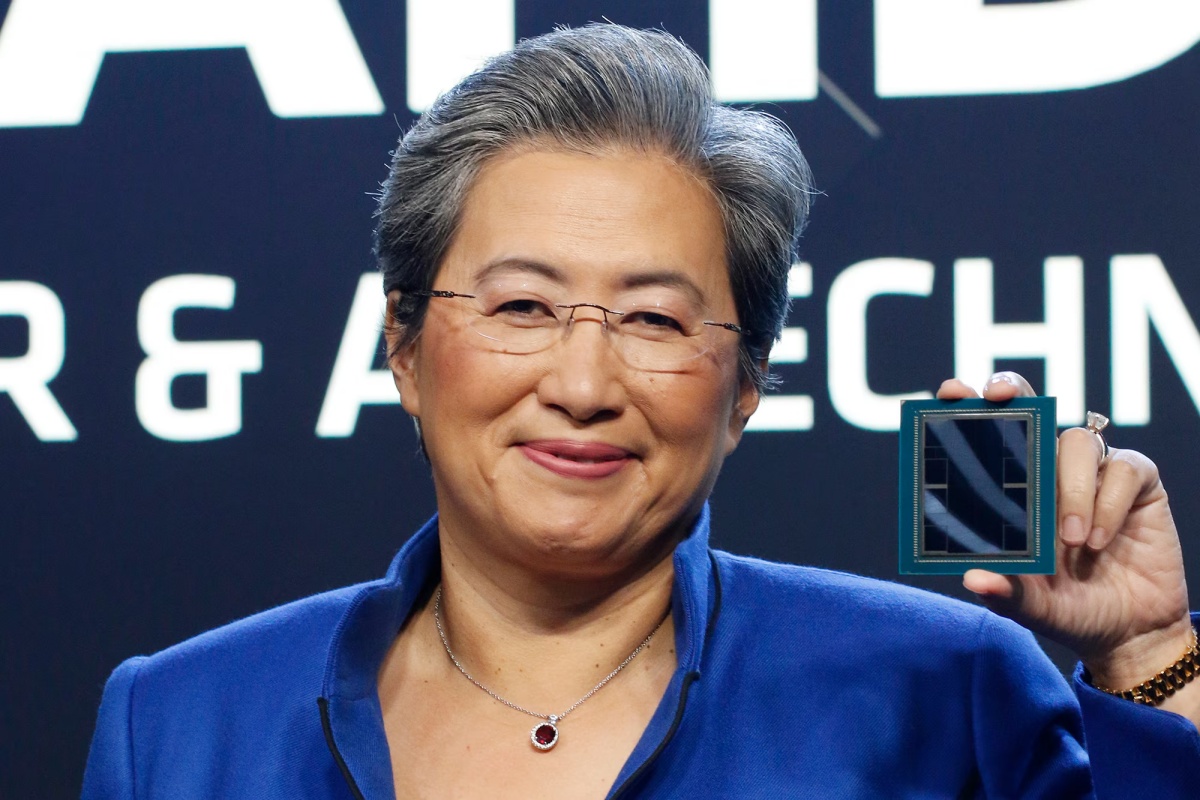

在2025年初的一场美国国会科技听证会上,美国参议员Ted Cruz询问现场的OpenAI执行总裁奥特曼(Sam Altman)及AMD执行总裁苏姿丰(Lisa Su),Ted Cruz问道:“在中美的人工智能竞赛中, 谁会赢?” (In the race between the U.S. and China on artificial intelligence, who will win?)这一句简单明了的问题,不仅是国会对科技企业的发问,更像是美国向自身、向世界提出的一道严肃提问。

奥特曼和苏姿丰这两位AI行业的领导人,显然很清楚任何正面回答都会落入地缘政治的陷阱。最终,他们给出意味深长的回答:“中国和美国AI发展是有差距,但是也不是特别大的差距”。而AMD的CEO苏姿丰则从芯片的角度来回答,认为美国目前确实有着世界顶尖的芯片(比中国先进),但是科技的实现也有多种手法。

这两位美国AI行业举足轻重的科技领导人,说法似乎轻描淡写,却隐含关键洞见:AI 的比拼是动态的,AI不只是模型硬件的比赛,也在于实际运用,并且谁能率先用智能改变国家的运行方式。

美国掌握AI源头

若从技术顶端往下看,美国毫无疑问处于人工智能金字塔尖端。目前全球最强的人工智能基础模型仍然是来自美国。 无论是Open AI的 GPT4.1、GPT-5,还是Anthropic的Claude、 谷歌的Gemini等代表性模型,它们在推理能力代码、代理智能等核心指标上均处于全球领先地位。这些模型不只是“工具”,更像是“智能形态”的研究原型,在非常庞大的大数据推演下定义着世界如何理解AI的潜力。

另外,美国的优势来自其长期积累的科研生态。 不管是学术型的高等院校,如:麻省理工大学、史丹福、柏克莱大学等高校,构筑了全球人才的输送链;加上有着成熟的科研企业如微软、谷歌、特斯拉 Grok、OpenAI、DeepMind、Anthropic、Meta FAIR (Facebook AI Research)等实验室,则共同推动着人工智能的前沿突破。

如果AI是新时代的工业革命,那么GPU (Graphics Processing Unit,图形处理器) 便是它的蒸汽机。GPU是AI产业的核心工具,训练AI都得靠GPU。因此,掌握GPU便是掌控算力,就等同于掌握了现代世界的“新型能源”。而生产GPU的头部企业NVIDIA正是一家美国公司,它几乎垄断了全球高端算力,同时也是全球最领先的 AI 基础设施供应者。当前能够训练顶级大模型(如GPT-4、Llama3、Claude、文心一言)的最强芯片,正是NVIDIA的H100、H200、B200等高端GPU。这些关键资源在算力、能效、软件生态(CUDA)以及兼容性方面远超竞争者,并长期受到美国严格的出口管制。

换言之,美国不仅创造了AI的智能源头,也牢牢掌控着全球AI的训练速度,并提供最先进的基础设施。谁拥有算力,谁就掌握未来科技发展的节奏,而算力的阀门如今牢牢掌握在美国手中。

美国科技企业的终极目标,是让AI更接近“像人”。美国当下的讨论已经进入AGI(Artificial General Intelligence,通用人工智能)阶段:讨论机器能否自主思考,能否具备意识,模型是否可以成为决策主体。美国的AI路径带有强烈的哲学性,志在“重新定义智能”,是一条探索智能本质的科研之路。

简而言之,美国的优势在于,它掌握了 AI 的“大脑”。

中国让AI在日常普及

如果说美国追求的是“AI智能的/仿人极限”,那么中国追求的是“AI的普及”,两者逻辑完全不同,但同样强大。

中国是全球AI落地速度最快的国家。由于中国有着庞大的数字生态、人口结构与产业基础,使得AI的普及呈现出一种“系统级演进”。在中国,AI已渗入日常生活的每一个角落,几乎无法被避开:从短视频平台依靠AI完成剪辑、字幕与内容生成,到医疗机构借助AI进行影像诊断;从制造业以AI进行调度、预测和大规模自动化,到教育平台利用AI批改作文、训练口语;再到电商平台通过AI进行商品推荐与动态定价等,无一不是在用AI运作。

AI在中国不是“辅助工具”,而是一场全链路、全场景的深度重塑。中国并非将AI视为“高端科技”,而是视为“基础设施”。这使得AI的使用扩散规模达到美国所无法企及的速度。

另外,中国人口和统一的语言使用,使得AI中文模型能力有着突飞猛进的发展。“通义千问”由阿里巴巴旗下的阿里云研发,“文心一言”来自百度,“智谱GLM” 出自清华系背景的智谱 AI,“Kimi” 则由初创公司月之暗面推出,而“豆包”是字节跳动推出的通用大模型,这五家代表着中国大模型生态中,“阿里—百度—智谱—初创—字节”五条重要技术路线。

这些模型在中文任务中不断迭代,它们熟悉本地语言、法规、行业知识、社会语境,其“本地化深度”已经超过了部分美国模型。中国不在于复制美国的智能极限,而在于打造适应本地的智能体系。

AI对中国而言不是新鲜技术。从供应链到政府服务,从工业生产到社会治理,AI的深度渗透几乎前所未见。中国的优势在于掌握了AI的运用场景。

谁更厉害、赢在哪里?

当Ted Cruz要求美国几位AI公司掌舵人给出一个“AI赢家”,他其实是在寻求一个简单的判断。 但AI的竞争远比“谁的模型更强”复杂。若比技术上限,确实美国占优势,因为美国掌握最顶尖的模型、最强的算力、最成熟的科研体系与人才储备,在AI的“智能本体”上,美国领先一到两代。

但是,若比社会渗透力和普及力,那则是中国领先。中国的AI在现实场景中实现了广度与深度兼具的落地,这是一种“规模优势”和“速度优势”的结合。美国追求“机器是否能思考”,中国追求“机器如何改变社会”;美国设计智能,中国设计系统;美国定义大脑,中国定义应用。两个国家都强,但强在不同方向。

AI的赛道并不是某个模型的胜利,也不是某一国的技术突破,而是有赖国家对AI信息输出的治理能力、产业基础、人口结构、社会韧性与价值体系的综合演化。中美之间的 AI,不再是单纯科技竞赛,而是两种文明对未来基于数据信息的输入、规则制定、管控等不同条件下,推演出来不同的回应。

谁会赢?又赢在了哪里?赢在效率、审美、经济收益,或者赢在打造不再有劳动力的未来?人们因为有AI更加幸福了吗?或者AI让人类顿时失去劳动收益?答案还是需要交给时间。但可以确定的是,这场世纪级的剧烈变革,还在持续进行中。

▌延伸阅读:陈丽娟专栏《东声西语》其他文章