人类自18世纪开始发展出了摄影技术,让人们可以在电光火石之间,为眼前的现实定格留下一瞬间。摄影的诞生改变了人类看待世界的方式,它让我们可以记住各种历史性的瞬间,记住曾经存在过的人和事物。甚至可以打破时间的局限,即使过去了很久很久,也能被以后的人看见。但摄影仅仅只是存在过的证明吗?为此《访问》特约记者彭美君透过采访KL20 X 20摄影展,采访了三位专业摄影师,了解他们如何透过摄影建立属于自己的价值观,以及他们如何看待世界的方式。

拿起相机,“卡嚓”一声,你就能在短短数秒间把眼前的画面永远地保存下来。这是摄影技术提供给人类最接近时间机器的魔法。

从传统摄影到21新世纪诞生的数码摄影,摄影已经越来越普及。基本上现在几乎都是人手一机,随时随地随心所欲就能把眼前的事物拍摄下来。市面上销售的手机甚至都能夸张地称自己能拍摄到月球表面。

当摄影技术已经变得如此高超和普遍,但这种科技上的进步对部分摄影师来说,却是十分空洞的,因为技术上的进步无法带动作品所承载的价值。

技术再进步也比不过人的原创想法 慕妮拉:你需要先有一个概念

“我大概是从15年前开始接触摄影的,当时我还在都柏林留学,在那边我从拍摄明信片的风景照开始学习摄影,然后慢慢到街头摄影,过后还学会了‘观念摄影’(Conceptual Photography),这是我至今都最感兴趣的一部分。它是一个需要你去做许多事前准备和研究调查的摄影项目,我喜欢需要做研究调查的事情。”

观念摄影(Conceptual Photography)是摄影师透过作品来表达对一件事物的想法,透过摄影视觉化摄影师个人的概念或者想法。

“你需要先有一个明确的概念,要怎么呈现,而你怎么要从一张照片说出你想说的故事。摄影师是一个不靠文字说故事的人,你需要做的只是按下快门。”

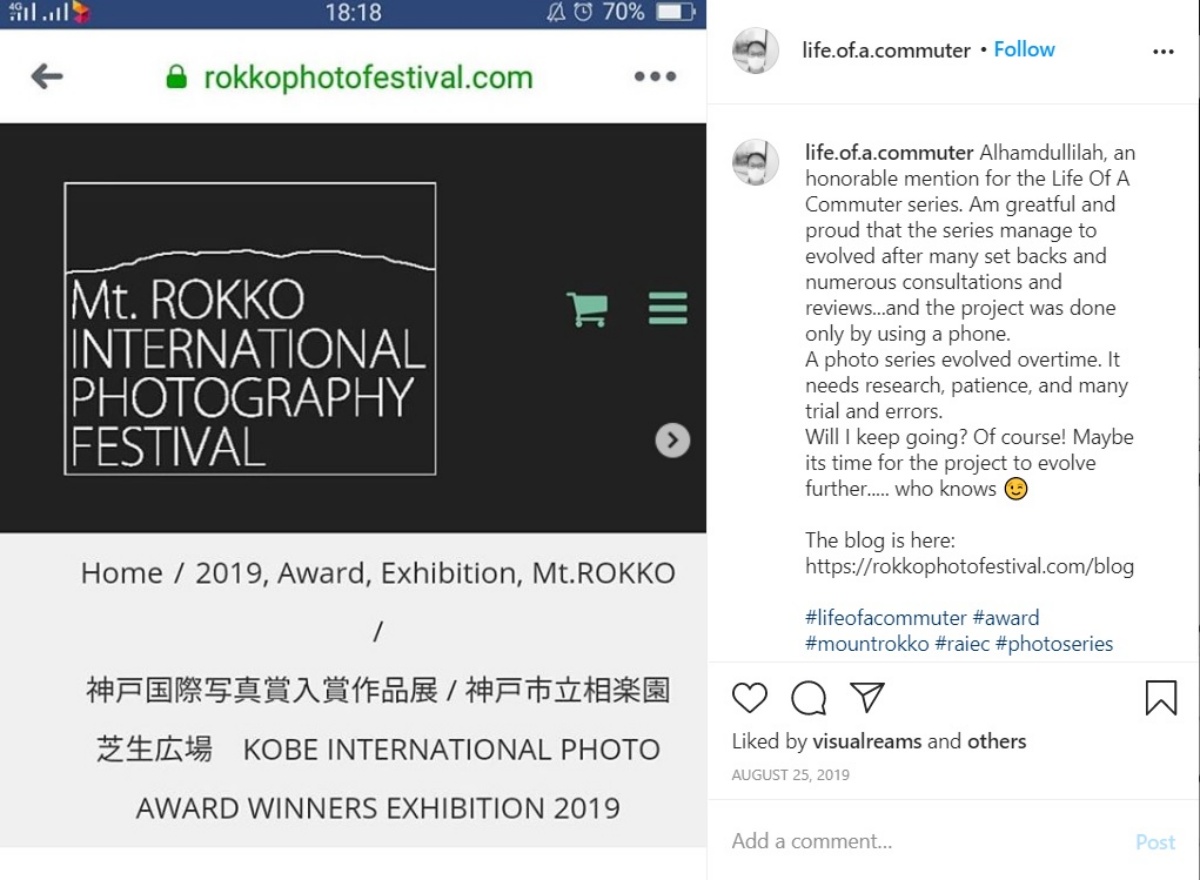

说出以上这段话的是有15年摄影经验的慕妮拉(Nurul Muniral Rohaizan),她在KL20 X 20摄影展中展览的作品是“通勤人生”(Life of a Commuter)。慕妮拉透过拍摄乘客在捷运上的人生百态,而引起大众的共鸣与关注。她的这一系列作品甚至还被邀请到日本的六甲山国际摄影节(Mt Rokko International Photo Festival)上展览,对许多同样有着通勤经验的日本人来说,这是相当简单而贴近生活的拍摄。

“我因为工作与生活需求而开始搭乘公交,现在它已经变成了一个我可以完全放松的地方。因为基本上在公交中你没法做什麼,所以一般上我在公交上都会听播客(Podcast),对我来说就是你可以完全放松,只需要跟自己相处的40分钟。你不需要去想工作的事情或者是家里的事情。我想很多人都可以理解,在公交内放空的心情。那是一天当中你可以坐下好好放松自己的时候。”

每一位乘客都是一个故事 慕妮拉:你只需要去观察它

慕妮拉所说的40分钟,正是从吉隆坡武吉免登捷运站(MRT Bukit Bintang Station)一直到终点的加影车站(MRT Kajang Station)。因为生活与工作需要,慕妮拉经常需要来回搭乘这条捷运路线,而在摇摇晃晃的捷运上,慕妮拉说自己在捷运上就会开始发呆、放空,或者开始观察起身边的乘客来。

“在捷运中你真的可以完全无视身边的人,只专注在自己的世界里。但我想却不是很多人会关注身边的人和事物,尤其是年轻一代的摄影师们。这是很伤心的,因为外面的世界日日夜夜都在发生着各种各样的故事,你只需要去观察它,你就能得到最简单,最棒的素材了。”

慕妮拉表示自己是出自于生活需求,才会搭上捷运,从而启发了她想要把身边的乘客拍摄下来的念头,才会诞生了这次“通勤人生”的摄影项目。她所拍摄到的都是人们生活中的各种面貌,包括上班快迟到的人、趁着工作开始之前在车上小睡一会儿的人、牵手的恋人、抱着孩子的母亲……一趟40分钟车程的捷运,能承载许多面向的人生百态。

“你不太会看到乘客会在车上有什么复杂的表情,基本上他们都是在非常冷静、木讷的状态。即便是坐在两隔壁,都能在窄小的空间里面拥有自己的私人空间,谁也不打扰谁。我在观察久了之后,就开始为这些人撰写他们的故事。”

搭公交并不意味着低人一等 慕妮拉希望打破大众迷思

慕妮拉表示,这也许一开始是一个拍摄项目,而在进行的过程中,她不只是享受到观察周边事物,创造属于自己版本的故事的乐趣,更是克服了一些自己的刻板印象。

“我想要改变大众对于搭乘公交等同于你的社会地位或者你的成就等级的想法。你必须要有车有房,才算是成功的。但其实我可以说,可能我们需要买房子但其实我觉得我们不是非必要要买车的,因为我们可以依赖公交系统。这些刻板印象让很多马来西亚的年轻人觉得自己需要有车子。”

“其实我自己曾经也对搭乘公交这件事感到羞耻,可能是因为那时候的我经济能力还不是很强。但看着我身边有个年纪轻轻就当上经理的朋友,她很爱搭巴士上下班。我问她你都已经有能力买车了,为什么还是选择搭巴士?她很有自信地说她搭公交是因为她很享受着过程。这让我开始改观,开始观察在公交中的人。

我开始觉得在公交中你也能看进人生百态。我想把这些都记录下来,让大家可以对搭乘公交这件事情改观。搭公交并不代表你负担不起车子,或者是其他的负面标签,交通工具本身就是带你到目的地而已。而你在这个过程中享受到了风景,见到不一样的人,我开始学习到这些,也让我开始变得谦虚起来。”

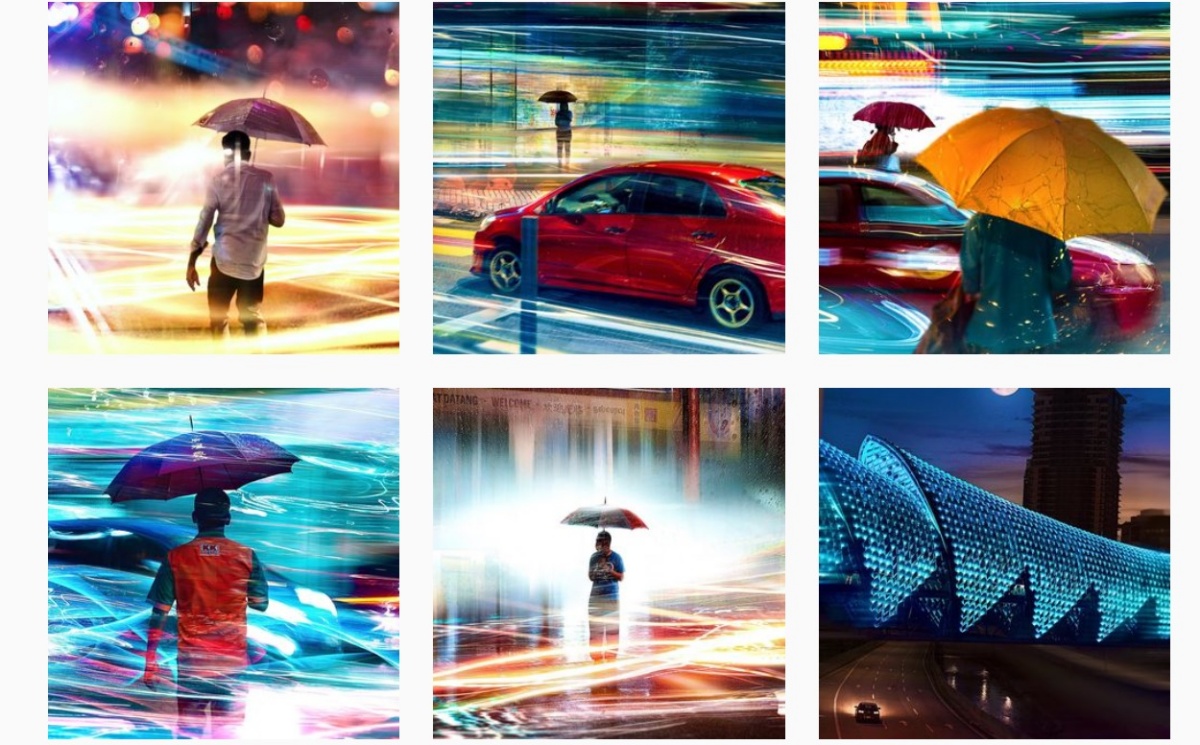

使用手机相机完成“通勤人生” 花费一个月研究捷运内的光线

为了拍摄出乘客最自然的一面,慕妮拉最首先要做到的就是尽可能地在不打扰对方的情况下拍照。而最低调的拍摄工具莫过于是手机了。

但如果选择使用手机,慕妮拉难免会面对一些拍摄技术上的挑战,比如手机相机对相片的处理,对现实生活中颜色饱和度的捕捉,最重要的是手机十分依靠周遭的光线来决定相片的清晰度。

在种种考量下,慕妮拉展开了她“通勤人生”观念摄影项目的研究调查。既然决定继续使用手机作为拍摄工具,而手机最仰赖的就是周边的光线,慕妮拉首先要做的是先研究光。

“为了这个项目,长达一个月的时间,我从武吉免登捷运站一直搭乘到双溪毛糯捷运站,然后再搭回来加影捷运站,因为我需要研究在车内的光线,还有捷运轨道的弯曲程度。因为在早上,一些时候或者是特定的车站,光线会从不同的方向进入,我必须要在那之前就清楚知道光从哪里进来,这样我就能决定我坐在哪里才能拍出好作品来。”

“很多人喜欢说‘摄住当下’,可是这对我来说就等于是在说‘我在完全没有准备之下拍下了这些照片’。对我而言这无疑是贬低了整个摄影行业。因为这会让大家都觉得摄影是一件不需要付出努力的事情,每个人都可以拍出那种‘摄住当下’的照片,只要有相机每个人都可以拍出作品来。”

“要看起来不费功夫,你必须要下一大堆功夫。”慕妮拉这么形容。

摄影是一门观察的艺术,透过观察他人,慕妮拉捕捉到许多精彩的故事。而对于来自俄罗斯的摄影师维罗尼卡(Veronika Read)来说摄影是一种透过观察别人而感受自己的方式。

“在摄影中,我其实没有想要记录什么。我想要做的其实是记录有关我自己对一些事情的想法。所以我做了许多尝试,尝试去记录一些有趣的事情。”

多才多艺的摄影师曾担任DJ、作家、骑师 还学过印度古典乐器

维罗尼卡经过了一段变化相当大的人生。在18岁的时候,她是俄罗斯一间夜店的DJ,然后因为一直想要出书而开始写书,年纪轻轻就出版了自己的书籍。到了23岁她毅然决定离开俄罗斯,到印度巴基斯坦北部坦一个偏僻的村庄去学习骑马,离开文明世界长达一年的时间。

维罗尼卡形容当时她抵达新德里机场之后,坐了快一天的车才抵达这个村庄。当时寄宿家庭的人们拿着火水灯站在门前欢迎她。她那时以为自己时空穿越回到了中世纪。

她在印度期间迷上了印度古典音乐,后来辗转到过韩国、新加坡,近两年在马来西亚定居,当起了街头摄影师。她说一来是把它当作是维生所需的工作,二来是她相信所有街头摄影师都必须要学会去定义街头到底是什么。

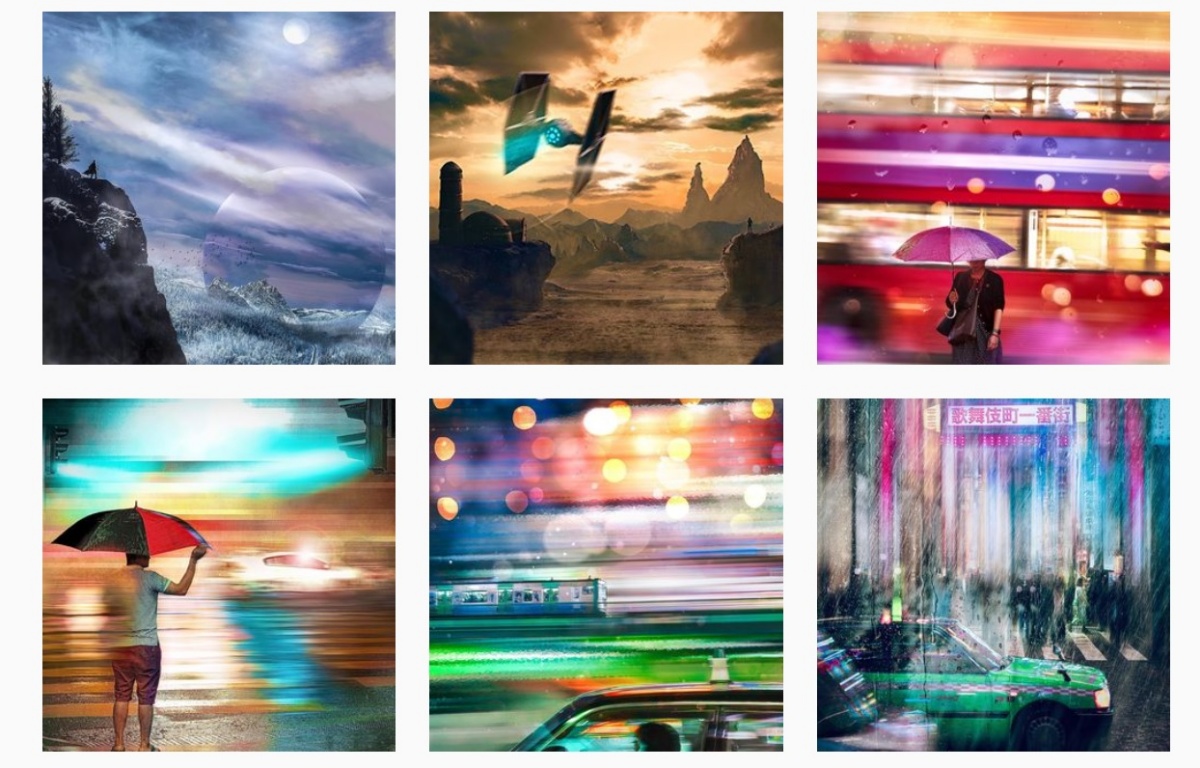

“什么是人生?” 维罗尼卡结合数码技术游走在现实与虚拟边界

“‘每个摄影师都必须要定义什么是街头?’其实就是另一个版本的‘每个人都必须要定义什么是人生’。我很喜欢一句话:‘一个大家共同作的梦,就是现实。’我经常会思考人类的大脑是怎么运作的,人脑是怎么接受所谓的现实的?因为我的摄影作品比较超现实,所以我经常就在想人们所谓的现实是如何的,这样我就可以把我作品中的超现实融合到大家看到的现实中。”

“所以我才会开始使用摄影与数码艺术的结合,单单只是摄影已经不足以呈现我脑海中所想象的画面。所以我尝试更多改变,把我脑海中所见到的画面带到我的摄影作品中。”

维罗尼卡表示每一次她拍下一张街头照片,她拍下的其实是她脑海中所想象的画面,她会透过后制的方式把照片和脑海中所想象的合体,还原出画面来。她的街头拍摄被形容是电影《重庆森林》遇上另一部电影《银翼杀手》的感觉,足以乱真的霓虹彩色叫人分不清真实与虚拟。对维罗尼卡来说,真实世界大概就是这样的。

“关于什么是共同的现实,其实不过就是有一定数量的人认可的,就是现实。所以当你有某个意见,而又有一部分的人认同你,它就是现实了。没有什么其他更实在的东西了。这个世界上并没有所谓‘真的’现实,因为你的所见所谓都是生命的反射而已。作为一个摄影师我可以说,你所见到的色彩或者动向,都不过是你怎么看待世界,看待现实的反射而已。”

“我见识过很多种生活方式,透过理解这些事情,它让我更能用同理心去看待事情。你不只是活在你自己的泡沫里,你必须要学习去了解其他人的感受。对我来说同理心是最重要的事情,缺乏同理心正是时下这个世界越来越败坏的原因。我们都知道要照顾其他人,要提升生活品质,可是只要有一个人,他开始把自己想得比其他人还要重要,这一切就会失衡。不管你是什么民族,穿着不一样的衣服,但这都是一样的事情。”

物质世界比精神世界先进 维罗尼卡:人类还是进化得太快了

我们都知道同理心的重要,但往往在实践上却又不是那么容易的事情,尤其到了危难关头,人们还是会自然而然地展开人不为己天诛地灭的心态,难道人类这真的是人类的本性吗?维罗尼卡看来,人类进化得太快了,当物质生活已经如此进步,但精神世界却仍然没有走出从前物竞天择的思维。

“我们进化得太快了,我们还有着两百万年前弱肉强食的竞争思维。我想我们必须要对抗这些远古社会带给我们的生存模式。现在我们已经和其他人有了许多不可分割的连接,我们需要改变把对方视作竞争对象的想法,抵抗我们思维中自私的部分。”

是的,我们社会早已经从远古时期的狩猎社会进化成文明社会,自工业时代的开始,人类发明出依靠一台一台的机器提升生活素质,但唯独精神世界却难以靠科技的进步来提升。我们早已经不是需要争夺粮食、土地等等生存资源的关系了,文明社会中的大家更是活在一个需要相互依存、各司其职的社会中,所以继续保持着物竞天择的思想最终只会让人类的私心膨胀,活在物质丰富但精神贫瘠的社会中。

最终我们都会失去自己的身份。

“当人失去自己的身份时,人就会开始变得自私。”菲特里这么说。

菲特里(Fitri Jalil)并不是一名全职摄影师,他的正职是一名飞机工程师。在这次的摄影展上他所呈现的作品,是探讨马来人身份认同的作品,“马来人”(The Malay)。

讨论马来穆斯林的身份认同 菲特里:什么是马来人?

这课题在马来西亚似乎是一个不能被轻易讨论的题材,到底什么才是马来人?

“马来人其实是由本地学者整合出来的概念,尝试把本土各种细小分支的种族,例如班加尔人(Orang Banjar)、布吉人(Orang Bugis)、暹罗人(Orang Siam),只要是穆斯林就把他们都联合起来组成马来人社群。这对我来说没有问题,只是在成为马来人之前,他们都有他们自己的身份。他们有自己的膜拜仪式,这对伊斯兰教并没有冲突,因为伊斯兰教并不是要改变你的身份,它只是让你有了解神的存在,怎么去信奉祂的一种信仰而已。可是近来有些马来人为了凸显他们是很好的穆斯林,他们改变自己的身份变得更像阿拉伯人。”

这是在马来西亚相信很多人都意识到,但却没有人会敢于提出疑问。为什么在马来西亚,马来人一出生就必须是穆斯林呢?这样的问题是敏感的,尤其是当其他种族、信仰的人提出来,会被质疑是否觉得该宗教哪里有问题,难道不适合遵循吗?

但菲特里自己本身作为马来穆斯林,这让他的身份处在了恰到好处的位子,可以由他来提出这个疑问。

“大家都应该对什么是马来人,什么是伊斯兰教有个明确的概念。可是对马来人来说确实也面对着,自己必须要是穆斯林才符合马来人的这个身份。所以这是让我们这一代困惑的原因。大家都分不清楚宗教和种族。马来人必须是穆斯林这并不是什么不好的事情,只是问题在今天的社会,许多马来人正在变成阿拉伯人。我觉得如果你不能定义宗教和民族,你就会变成其他人。当然这是你的选择,可是不要去告诉别人马来人的文化像是骑马舞(Kuda Kepang)是错误的文化。不,它并不是错的文化,他们有自己继续延续这文化的原因。”

除了骑马舞之外,在吉兰丹民间流传的马来文化玛蓉剧(Mak Yong)表演也在1991年被吉兰丹州政府以宗教为由,认为玛蓉中涉及万物幽灵崇拜(Animism)以及与印度佛教徒文化根源有关系,而禁止玛蓉公开表演。一直到2019年才逐步开放部分玛蓉表演。在此前这项民俗文化与宗教向来并存多年,也相安无事。

“回到60年代的时候,这些马来文化都没有被禁止,难道我们要说从前的宗教领袖不够好或者是自由派吗?我不会说今天的宗教或宗教领袖不好,可是我想我会乐见我们的宗教能有更多面向。”

为了解惑而投身到摄影中 父亲是作品系列中第一张照片

菲特里之所以会展开“马来人”系列的作品,是因某次他因工作关系而都留在国外度过开斋节时,见到友人们在开斋节时并没有像在马来西亚的马来人那样穿戴传统服装,不禁让他产生反思,开始思考到底什么是马来人呢?是不是卸下这套传统服装之后,就不再是马来人呢?

他为此感到十分疑惑,为了开始寻找答案,他投身到摄影中,开始拍摄身边的人,而他作品的第一个对象正是自己的父亲。菲特里说刚开始他并不知道要怎么把这种身份认同的概念形象化到作品中,直到有天他在家乡看见刚刚周五礼拜完毕回家的父亲,身穿马来服。他于是灵光乍现,请父亲就以现在的姿态坐在他舒适的位子上,让他拍一张照片。

菲特里还说照相时父亲还为了拍照而露出微笑,他跟父亲说不用故意笑也可以,就是坐着放松就好,于是便有了以上这一张作品。

接下来菲特里从身边的朋友开始,告诉他们他有意要进行这个名为“马来人”的摄影项目,希望他们能够成为他的模特儿。

“我要他们在做自己就可以了。当我接触他们的时候,他们都会问我拍摄想要怎么进行。我都会说在你觉得自在的地方,最好地点是在你们的家,就穿上让你觉得骄傲的服装就好。刚开始很难,因为我要进他们的家里,而我那时候还没以摄影师的身份,而是以个人名义去接触他们的。”

菲特里:继续展示马来霸权没有意义 曾亲临采访红衫军集会

菲特里表示自己做这个项目最大的目的就是希望能够引人深思,对于生下来就是马来民族的人们而言,马来人究竟意味着什么。菲特里看来这是相当重要,也相当值得讨论的问题,再继续在这片土地上展示马来霸权的姿态,已经没有意义。

“对我而言我会在一个相对保守的社会当中。我不能明白为什么我们要有这些举动,比如说‘华人滚回中国’。我觉得这是不对的。对我来说为什么一些马来人会那么做,不顾及其他种族的感受,是因为他们太容易被操控。你对自己的文化根源不了解,才会让你对你的社区产生不安全感。”

“我在2015年曾经去采访过红衫军集会。当时我就尝试访问其中的成员对于自己马来人身份的看法。我首先是问了关于马来短剑的事,我问他们知不知道关于马来短剑的知识,但他们并不了解。对我来说,马来短剑是我们的祖先留下来给我们的智慧。他们虽然没有留下书籍记载告诉我们怎样才是个称职的马来人,但却透过马来短剑文化给我们留下了一些讯息。”

“但他们都不想知道,当我问起他们马来短剑的时候,他们会提高防备心,并且不想要继续这个话题。他们只想要在得到一些超自然能力的时候谈论起马来短剑。”

(But most of them don’t know about this, when talk about Keris they get sensitive they don’t want to talk about it. They only talk about it when you want to get some supernatural power.)

“而当我问他们关于其他马来文化的时候,他们都觉得不重要。可能对他们来说重要的是自己的自我中心。当你失去了自己的身份,你会变得更加倾向于思考自己的福祉,你的自我会慢慢变大,最终你会变成一个自私的人。”

在展开这次的摄影项目,菲特里本身其实也遭受到巨大的压力,身边的朋友都不能理解他为什么要开始问这些问题,为什么会想要做这样的事情。但菲特里却表示,如果连我自己也不提问,那么我们这个时代要怎么解惑?

“其实当我刚开始做这个摄影项目时,当我要去接触这些受访者,他们都觉得有点不舒适。因为我正正就是会谈及到关于马来人的部分。但最终我还是成功说服到他们了,我们谈了差不多一个小时,他们都觉得我们是时候要打破这些话题的限制。这些话题不是敏感的,唯有真正地认识我们自己的种族,学习去尊重其他种族,才是唯一正途。而不是透过不言不语,问题自然就能得到解决的。”

摄影对焦,定格一瞬间成永恒。这恰似时间机器的技术诞生两百年至今,似乎已经有越来越多人从中得到更多比起定格时间更重要的事情。有的人透过摄影静静地观察周边的世界,有的人透过摄影来寻找自己,也有的人用摄影来发出疑问。这些都已经远远超越摄影技术被发明时的初衷,全因为有人,才让这个记载的技术提升到哲学生活的等级,反思生活中什么是虚假,什么是真实的,还有什么才是最重要的。