阿克马说,政治是“民族、国家和宗教”的事,并以捍卫“自己的”民族、国家和宗教为荣。

很多华人也说,政治是“众人”之事,十多年来积极参与政治,实现“改朝换代”。

我却要说,政治是很“个人”的事。搞不懂这一点,国家不可能有好的政治。

主观和客观的争议

有一种根深蒂固的误解认为:“个人”的事属于主观,“众人”的事属于客观,更抽象的“民族、国家和宗教”就更属于客观,完全是不主观的。

错!其实,三者都有主观,也有客观。原因是:我们是“人”。

社会科学的研究单位是“个人”(individual)。更深入一层说,个人必须是“人”(human)。这是从西方的古希腊或东方的诸子百家发展出来的哲学传统。

西方的哲学经历千山万水,百转千折——从古希腊、基督教、文艺复兴、启蒙运动,再到马克思的唯物史观;从以人为本的哲学,发展出专门研究物理世界的自然科学。

自然科学的影响力极大,带动了现代科技文明。

不止此也,自然科学还反过来影响了以人为本的哲学,变成以物为本。到了极端,出现“唯物论”。

唯物论否定了主观,把社会上的一切人、事、物看作纯客观。这是虚妄的看法,因为归根究底,社会是由人组成的,而人是有选择的;人的所有选择,既有客观的因素(比如价格便宜),更有主观的因素(比如个人喜恶)。

经济学(economics)是一门科学,它的分析是以物为本的;但追根究底,经济学还是以人为本。所以,近年兴起了一门新学科,名为humanomics,主张经济学要返璞归真。

“民族、国家和宗教”是“个人”的事

唯物论的常见问题,是妄图通过科学方法和历史证据,去证明抽象观念的必然性。

即是说,他们会通过自己的方式去搜集资料、诠释历史,然后说:“这个民族一定是这样子的”、“这个国家本来就是这样子的”……

你若不同意,他们就会说:“我说的是事实,事实就是如此,你的反驳都是无知和狡辩”。

因此,我主张,回到以人为本的哲学,不要用客观去推翻主观,而是用自己的主观去包容他人的主观。

“民族、国家和宗教”既是客观,也是主观的观念。

即是说,没有一个一定对且恒常不变的民族观念、一定对且恒常不变的国家观念、一定对且恒常不变的宗教观念。

这些抽象观念,都受到人为主观的认定。比如说,华人有华人看待事情的视角、回教徒有回教徒看待事情的视角。

主观,是“你有你看法、我有我看法”;客观,是验证主观的方式。验证完了,还有没有看法?当然有。看法是主观的。

所以,人必然有主观看法,而且客观方法是怎么都无法推翻的。

好的主观,必须有包容性——比如说:“纵然我在客观上知道你是错的,但我在主观上包容你;因为我知道,从你的主观来看,你在客观上是对的。”

主观,受到“个人”的两个局限——一个是与生俱来的“自私自利”天性、一个是后天培养的“个人修养”。

学习经济学,了解“自私自利”如何自利利他

从经济学上来看,个人主要指“自利”(self-interest),不同于“自私”(selfish)。差别在于,自利是一个客观现象(empirical observation),而自私是一个主观判断(subjective judgment)。

到底何谓客观?何谓主观?答案是,客观不包含“价值判断”,主观则全是“价值判断”。

举例来说,科学就是客观的学问,而科学是完全不包含价值判断的。

但是,从事科学研究的是人,而人之为人,是因为我们有“主观”,懂得判断价值。

所以,客观和主观应是互相辅助的。一个好的科学家,除了有扎实的客观学问功夫,还要有一个明辨是非的主观判断能力。

经济学是一门科学,“自利”是这门学问的基础假设。

即是说,经济学假设每个人皆“自利”——我为自己做事情,是自利;我为你做事情,也是自利。总之,人的每个行为,都归纳于“自利”。

我在开头说,政治是很“个人”的事。经济科学的“自利”怎么分析政治?

首先,政治虽是“众人“之事,但经济学分析的单位还是“个人”。所以,人的政治行为,都要合乎自利的假设。

就算政治是“民族、国家和宗教”的事,我们发现,一个人在为某民族或某宗教谋求集体利益的同时,也间接得到个人利益。

经济学者解释政治行为,不从集体利益入手,而从个人利益入手。

我们不能理性的跟疯狂的人说:“这样做对你们和大家都没好处的啦!“

反之,经济学者什么都不说,只是客观在一旁观察,然后发问:“这些人通过集体政治行为,追逐怎样的私利?” 这是经济学上公共选择理论(public choice theory)的范畴了。

从科学的角度看,人通过政治来谋利,是无可避免的。

于是,学者开出的药方,是限制政府和群体的权力(collective power);政府的功能,应该限制在保障每个个人的权利(individual rights),尽最大可能避免群体侵害个人。而“侵害”,不是指具体利益上的侵害,而是指对“个人自由”的侵害。这就是“自由主义”(liberalism)的本质。

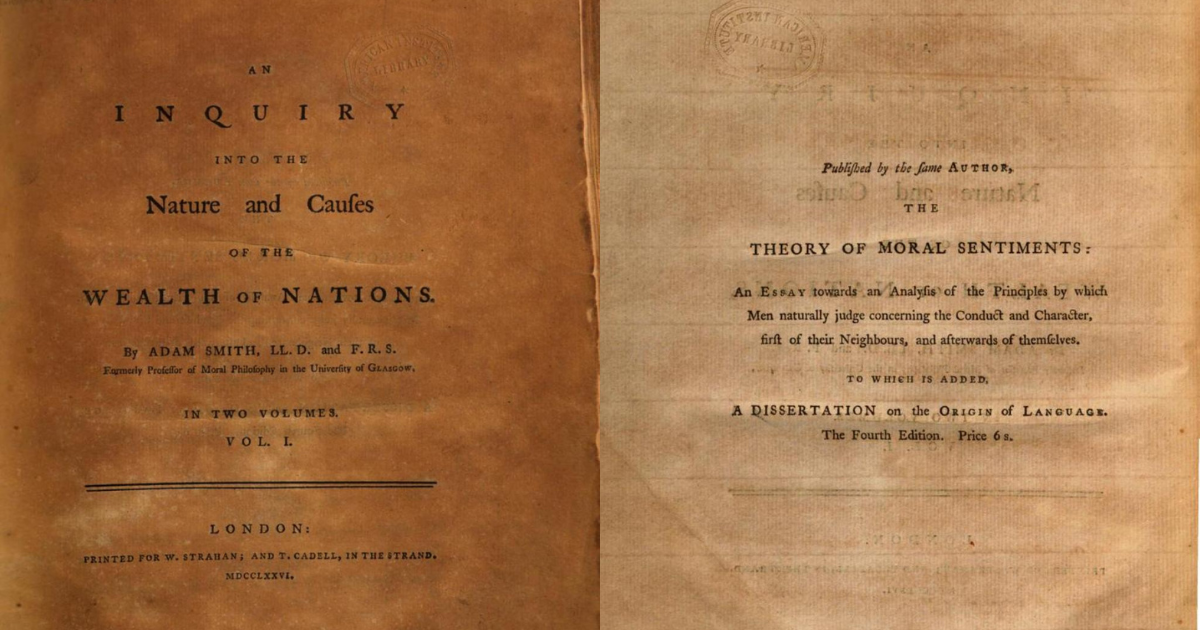

当每个人的个人权利得到足够保障,每个人就可放胆去“自私自利”而不会侵害到别人,反而还会有利于社会发展。这就是经济学之父亚当斯密(Adam Smith)所提出的“无形之手”。

让我们一起来看看斯密《国富论》的原文是怎么说的:

我们的晚餐,可不是来自屠夫、酿酒商人,或面包师傅的仁慈之心,而是来自他们对自己的利益特别关注。我们认为他们之所以给我们供应,并非为了行善,而是为了他们的自利。所以,每个人都会尽其所能,运用自己的资本来争取最大的利益。一般而言,他不会意图为公众服务,也不自知对社会有什么贡献。他关心的只是自己的安全、自己的利益。但如此一来,他就好像被一只“无形之手”引领,在不自觉中对社会的改进尽力而为。在一般的情形下,一个人为求私利而无心对社会作出贡献,其对社会的贡献远比有意图作出的为大。

学习哲学,提升为人和为政的“个人修养”

本栏叫做“学而时习”,取自《论语》第一章。所谓:“学而时习之,不亦悦乎……”

《论语》第二章,叫做〈为政〉。开篇写道:“为政以德,譬如北辰,居其所而众星拱之。”

把这句话直白地翻译过来,可以这么理解:用品德来从政,就好像北极星一样,它只要安坐在它的位子上,自然能够光芒耀目,而旁边星辰的闪闪发亮,都只像为了拥护北极星而存在。

用品德来为政,不需每天喊打喊杀,不需今天争取这个、明天捍卫那个;而是要坚守品德,寸步不让。要做到“知行合一”,才能让为政者如北极星般闪耀。

我认为,孔子这个对于为政的看法,和亚当斯密的“无形之手”有异曲同工之妙。

孔子的〈为政〉,不谈政府应该怎样,而是阐述“个人”应该怎样。为政是个人的事。

〈为政〉后面记载一个故事很有趣。

有人问孔子:“你为什么不去从政呢?”

孔子当时显然没有官职,只是一个带着弟子周游列国的老师,到处拜访君主和名臣,期待找到一位贤君。他反驳对方说,自己在做的事情就是“政治”。

孔子这么回答:“《尚书》说,‘对父母尽孝,对兄弟友爱,把这件事在社会上推广’。这就是政治。你怎能说我不是在从政?”

让我们一起来看看文言原文:

或谓孔子曰:“子奚不为政?”子曰:“《书》云:‘孝乎惟孝,友于兄弟,施于有政。’是亦为政,奚其为为政?”

现代人把政治狭隘的理解成 “众人之事”,好像跟“个人”是切割开来的。儒家思想的精髓,却在融合个人及众人——一个不能尽孝或友爱的人,别妄谈治理国家和社会。

政治不是一份职业,是一世人做人的道理。

从哲学的角度看,人如果有品德,通过政治来谋私利的同时,一定也在促进公共利益。

孔子认为,好的政治人物,必须有品德;而品德是体现在最小的单位(个人、家庭、朋友)而不是最大的单位(民族、国家、宗教)。

一个声称自己在捍卫“民族、国家和宗教”的政治人物,如果不能对身边的家人和朋友施于友爱和付出(这个家可以是“大马一家”),他就是一个卑劣的政棍!

结语:如何自私自利的爱国

从上面两节的分析可知,经济学作为一门科学,是完全没有主观判断的;而孔子或儒家的政治哲学,则是从主观入手,对社会做一番客观观察。

主观并不等于不好——不好的主观是不好,好的主观是好。

好的主观,要处理好两个局限——人自私自利的天性,和为人为己的道德修养。

如何判断好或不好?这不能从书上找答案,而是看一个人的实际作为。书是死的,人是活的。

可以这么说:主观是一种判断,而客观是对该主观判断的审查。

所谓“自私自利”,不是要大家都做“经济人”(homo economicus),只管去赚钱谋利,不管他人死活、不理社会兴衰。这个看法,浅陋至极。

从科学的角度看,“自利”让“无形之手”发挥功效,让每个人在谋私利的同时,不知不觉的推动国家和社会发展。

从哲学的角度看,一个“为国为民”的从政者,一定同时是个“为人为己”的高尚之人。

一个真正“自私自利”的人,除了每天埋头工作和赚钱,他还应该坚守品德,并且,在必要时刻挺身而出,捍卫自身所承载的文化。能够做到这样,就叫“爱国”。

这就是我们“华人”应该要有的身份。

华人应该捍卫的,是这种“文化”。

▌延伸阅读:张恒学专栏《学而时习》其他文章