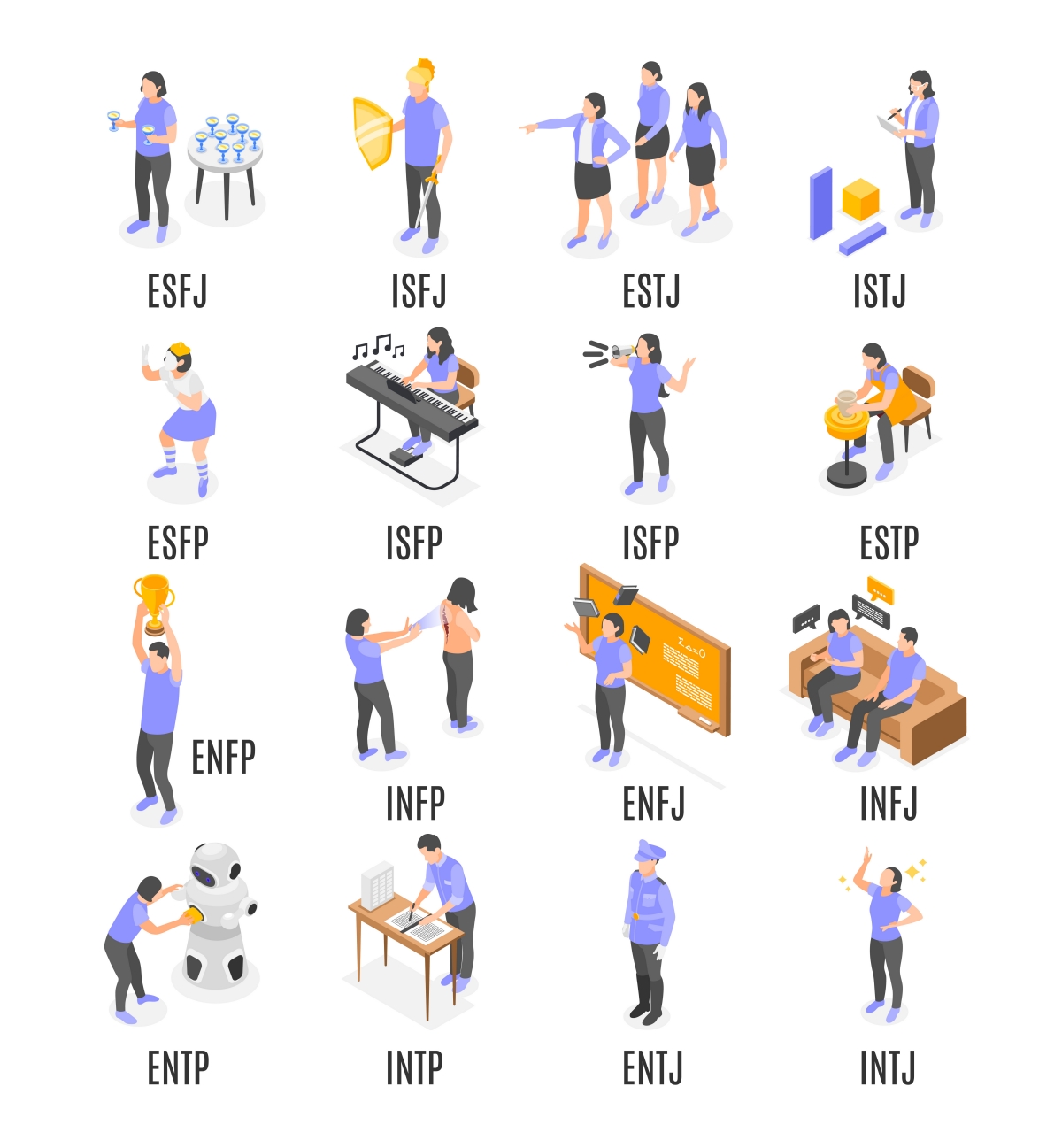

MBTI(Myers-Briggs Type Indicator)在近几年在中国和亚洲圈子爆红,迅速成为年轻人的热门话题。它被用作饭后闲聊的素材,大家标签自己和他人为“I人”或“E人”为乐。这样的现象,其实和星座与生肖等话题相似,用来作为短暂的自我标签和分析他人作为茶余饭后的互动方式,甚至会以此作为参考来认识和定义自己。我觉得MBTI的蹿红不失为年轻一代互动的新乐趣。

MBTI的创始人:Katharine Briggs和Isabel Myers两母女参考了著名的心理学大师卡尔·荣格(Carl Jung)的心理模式理论,发展出MBTI(迈尔斯-布里格斯类型指标)由于广泛流传,许多“伪心理学家”将MBTI简化为人格测试,但事实上,这个工具并非真正意义上的人格测验。

什么?并非人格测试?

MBTI其实只是性格偏好测试,这意味着我们每个人都同时具备两个面向的特质(如内向和外向),只是其中一个特质是我们更偏好的,也更熟悉使用的。

若能以这样的完整视角来理解MBTI——性格偏好,那我们才能完整地发展那两个相对的特质。这里所说的“完整发展”并不是要把两个对立特质发展得一样强,而是:将自己熟悉的特质(如内向、实感)发展得更成熟,同时适当发展不熟悉的特质,那才是MBTI自我了解以及自我发展的内核。

除此以外,MBTI 仍然有几种迷思,当中包括:

1. MBTI是一个参考,而不是标签

MBTI其实只是一个参考,用来描述一个人在舒适状态下所呈现的自己。但是人会随着环境和互动而改变,所以人是会适应环境、成长,甚至可以改变的。因此,把人固定成一个类型或贴标签成某一个性格,并非 MBTI 的原意。相反地,MBTI是为了帮助我们更接纳自己,并成长自己。

2.不要用MBTI来合理化自己的行为或强化刻板印象

MBTI主要是打开认识自己和他人的窗口,但不是让你过度标签自己,甚至为所欲为。我们因为对MBTI认识薄弱,所以常会用MBTI来强化刻板印象,如:“我就是 I 人,所以这些工作应该 E 人做”;“我是 J 人,所以我可以没有弹性,或认为所有事情都应该依照规划进行”等等。

其实,我们都有能力发展另一个面向的自己,只是相对会辛苦一点。

3.不掉入“巴纳姆效应” ,更完整地认识自己

当你接受 MBTI 测试,并不代表你要完全接受它或专家的诠释,或认为“它这样说我,真的说得对!”如果有伪专家因此洋洋得意,认为他“猜中”你了,同时你也认同这种说法,那你可能已经掉入了‘巴纳姆效应’,而开始对号入座。

这种过度的自我确认(over-self-identified)反而是危险的。我们应当慢下来,讨论你在不同阶段所呈现的自己,而不是因为一些创伤经验或不舒服的感觉,而认定某个自己,就忽视更完整的你。

例如:

你认为自己是 “Feeling” 类型的人,所以你在价值坚持上有你的道理;但如果仔细探讨,可能会发现你在与他人互动时,其实常用的是 “Thinking” 状态,而且你可能过度理想化(这可能是 Feeling 的阴影面),反而造成他人不舒服。

最后,你可能还是会归类自己为“感性”的人,但这样的探讨就会更完整地认识自己。

真正严谨的MBTI测试,是先通过官方测试获得初步结果,之后由受过专业培训的人员进一步讲解每个维度的定义,然后让测试者通过自身的经验做出自我评估和测试,并讨论有关特质维度的比例。通过官方测试和自我评估,才能测出最贴近自身的性格偏好(Best-fit Type)。可惜的是,许多知道MBTI皮毛的伪心理学家(或自称专家),往往高估了 MBTI 的准确性,并以“上帝视角”笃定他人属于MBTI某种类型,却忽略了 MBTI 只是一个参考工具。而我们的人格特质仍有持续发展的潜能,MBTI只是呈现我们当下较偏好的性格面向。

以心理界研究的谨慎角度,MBTI 的准确性其实常被高估。因此,若企业仅依据 MBTI 结果来筛选和聘请员工,容易扁平化地理解个体,从而导致评估失准,而造成失去人才的风险。

以流行心理学和企业培训而言,MBTI仍然是简易和高娱乐性的测试,也可以作为团队互动、餐桌上的流行话题、自我了解和沟通差异的参考等等,可以短时间认识自己,并学习如何与他人更好地沟通互动。

只是要记得,你特质的丰富度和成长的潜能,远超MBTI以及任何人格测试对你做出的评估。

▌延伸阅读:张志伟专栏《情绪有价》其他文章