近期,学校的霸凌议题引起了关注,许多教育、亲子或心理专家陆续讨论关于遏止霸凌事件的方法以及如何保护孩子。这些讲座和讨论非常有意义,让躲在黑暗角落的霸凌事件可以被更多人重视。

霸凌不是因为这个时代的社会问题变得更严重,而是因为网络的普及,让霸凌议题有更多的讨论和关注度,也因网络和社交媒体的盛行,让更多肢体的霸凌行为转成了网络和人际形式。

虽然大家努力遏止霸凌,我想说:

霸凌是不会消失的。不管在学校、家庭甚至是职场,因为人存在,就有霸凌的可能。因为,霸凌是争夺和巩固权力的行为。

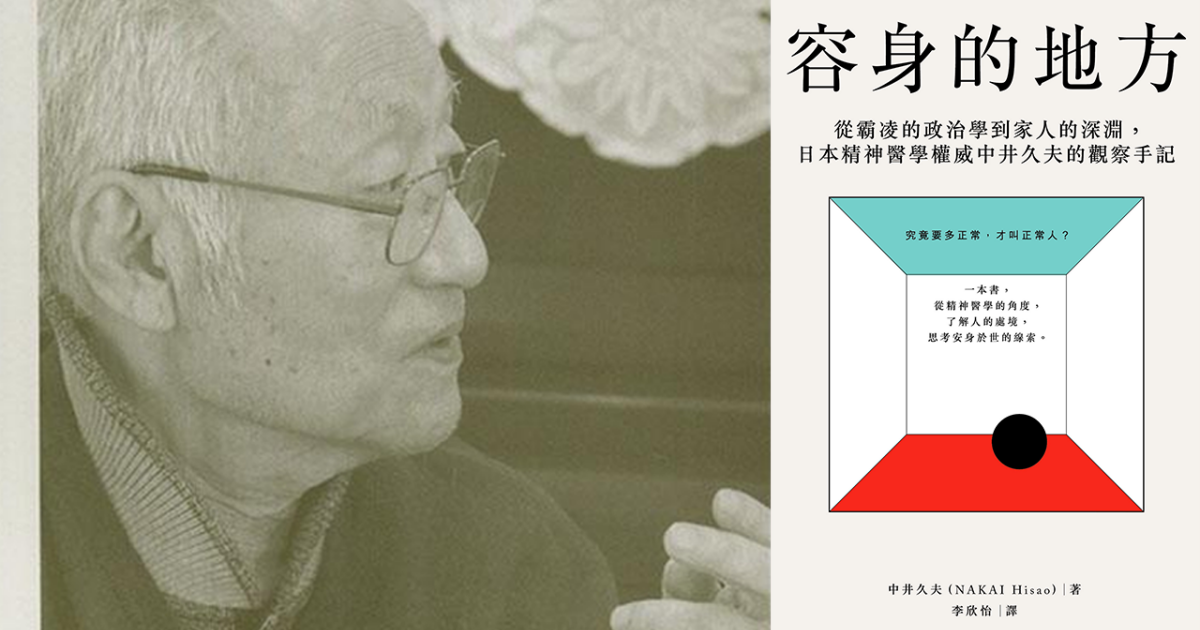

《容身的地方》一书的作者,精神科医师中井久夫表示,我们可以以政治学的角度去看霸凌问题,你会发现霸凌就是权力关系。而孩子比我们想象更早熟,他们早就懂得在群体中运用权力互动,甚至是霸凌。

我们误以为幼儿不懂得霸凌,就会忽略到许多孩子在幼儿园开始经历霸凌事件,霸凌者是同龄,甚至稍微年长一些的孩子,他们会无意识地运用权力来压迫和羞辱其他孩子。而老师则认为是孩子玩闹,而忽略一些受害孩子的经历,家长则是认为只是小事,并告诉受害孩子要融入群体和忍耐。

我21岁的学生,带着哽咽的声音告诉我:“我告诉了大人,包括老师和父母,又怎么样?我明明在幼稚园被他们欺负,但没有人相信我!没有人相信我!父母认为他们是在和我玩。最后老师还在大家前面警告和羞辱我!为什么!我并没有奢望他们得到惩罚,但至少大人愿意相信我。”

所以,权力的游戏早在幼稚园的人际互动就开始了,并且延伸到中学和大学时期,如果这样的权力结构没有被监督和瓦解,就会持续发生霸凌。

怎么界定霸凌呢?

中井久夫给予很棒的例子:以捉迷藏为例,用猜拳或其他规则决定谁当鬼,这是一般的捉迷藏。如果是一开始就有人规定谁当鬼,并且是持续规定某个人,那就是霸凌。因为这个游戏并不是权力平等地在进行,也不是相互性(轮流当鬼或根据游戏机制当鬼或得到一些好处来当鬼)。

这样的霸凌型捉迷藏,其实就不好玩了,但取而代之的是,那个规定的人会增加权力感,其他人则是感受到免于沦为牺牲者的安心感。通过这样的例子,你就开始明白,很多人为了这份安心感和优越感(幸好我并不是受害者),成为了霸凌的旁观者,甚至享受依附权势的好处。

如果这个捉迷藏的受害者,因为没有朋友,选择继续参与霸凌游戏来得到群体归属感,此时黑羊效应就会形成(一群人欺负另一个人,其他人旁观)。这样的霸凌型捉迷藏会演变成更严重的行为,他们继续孤立受害者、让他变得更无力,并让这个霸凌的行为越来越模糊,同侪和大人们都会认为这是正常的行为,并选择不重视和不理会(模糊和透明化)。

这种情况会对霸凌的受害者带来更深的绝望感

任何形式的长期霸凌或暴力,为了权力巩固,都会牵涉这三个元素:

- 孤立化:通常会用人际和群体,以及霸凌行为来受害者感受到孤立无援。

- 无力化:增加受害者的羞愧感和绝望感,让他认为没有人可以帮助到他,他可能被讥笑无能或不被信任等,剥夺他求助和反抗的能力。每一次求助,可能被羞辱或不了了之。

- 透明化:通过散播谣言或污名化受害者,让他们的攻击行为和霸凌合理化,并且旁观者默许这些行为,而造成霸凌事件模糊化。此时,受害者会对霸凌者形成特殊关系,会对霸凌者任何“善意”的行为(今天就不羞辱你)而感恩戴德。很多时候,在这样的特殊关系,受害者和她身边的资源已经断裂。

如果我们可以以权力关系的角度看待霸凌,我们就知道仅仅以教育和培养同理心的方式是不足够的,而是能够设立针对性的权力体制来让受害者通报,同时可以更严谨的执行和彻查。

如:设立适合于小学和中学的网络霸凌通报体制(校外)并且能够保护好通报者和进行调查;同时也要设立严厉和完整的网络法和霸凌法。这会让霸凌者知道他所做的行为,不会因为他的人际权力以及网络小号而能感受到安心,才会有权力制衡的机会。

除此以外,教导孩子如何维权 – 学习如何维护属于自己的权力,也至关重要。同时,父母和老师需要成为孩子的后盾。关怀与彻查有霸凌意味的行为。因为霸凌的强度和持续性常常是一开始的权力不均。

除此以外,我们要为涉及暴力和霸凌牵涉的事件发声,并非为了盲目的攻击,而是汇聚更多民众的声音去呼吁和关注相关事件。这些声音也是另一种权力,来制衡被滥用或牵涉霸凌的权力。

当恶意的权力能够被制衡,教育便成为核心。我们需要教导幼小孩子关于尊重、同理、求助、维权和情绪管理等概念。人际霸凌的发生,常是我们不接纳和尊重差异,以及我们不认识情绪调控的概念:“我可以生气和讨厌你,但不代表我可以伤害你”。对于青少年,我们可以教导如何健康地获得和使用权力(如何健康地获得自我价值感)以及关于人际和情绪的认知。

另,许多霸凌者的霸凌行为以及过度渴望权力,常来自于权力失衡的家庭,并且学习对象常是自己的父母和师长。所以,父母和师长需要通过身教教育孩子关于尊重、理解、同理心以及不伤害他人的界限,来塑造更温暖的社会;而不只是通过言教或一两个讲座去摆平。

我们仍然相信孩子有冲突是很自然的,每个人仍然要坚守一些底线: 如伤害是不被允许的,包括任何伤害他人的行为、羞辱他人的语言、肆意攻击的网络文字和持续不尊重他人的恶搞行为、有损形象的谣言等,都不能姑息。坚定的立场不是为了找茬或攻击对方,而是对有关的行为表达“不”- “不认同”和“不允许”这些行为。

曾经历或正在经历霸凌的你,不需要羞愧或认为是你的错,请记得求助,求助不是代表软弱,而是代表你勇敢拿回你的权力,让幽暗的恶意可以被勇敢直视,让无良的权力可以被瓦解。

或许,霸凌不会完全消失,我仍期许我们能够制衡——霸凌底下的权力结构和恶意。

▌延伸阅读:张志伟专栏《情绪有价》其他文章