很久没动笔了。过去一段时间都在跟孩子们相处,倒是写字变得有点生涩了。

最近那起“鸡骨头事件”,让我久久难以释怀。孩子的动机其实并不难理解:流量。

每个时代都有每个时代的鸦片,上一个年代也许是金钱、是地位,而这个时代,是流量。流量带来注目,带来快感,也带来一种幻觉:只要够“热”,就算冲撞底线也无所谓。

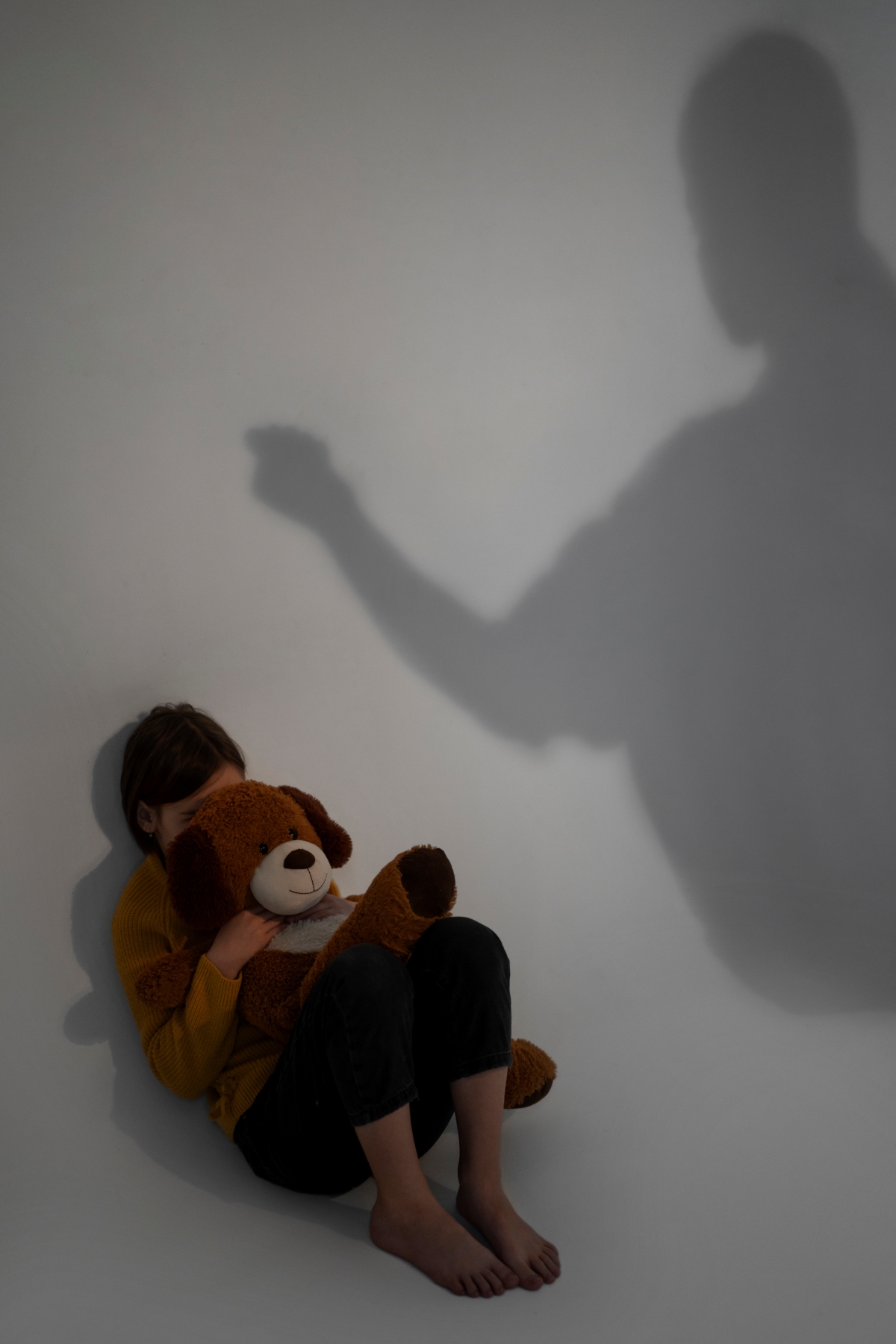

但真正让我感到毛骨悚然的,不是孩子想搏眼球这件事,而是这背后那份对他人痛苦的冷漠无感。

孩子怎么一步步走到这个地步,甚至连一点最基本的共情都没有?

比起变坏,他们“变麻了”

有人说,现在的孩子怎么怎么坏。我不认为现在的孩子变坏了。相反,他们比我们小时候更聪明,表达力更强,逻辑也更好。但也更麻木了,更难被感动了。

上次学校假期,我们放映了那部经典老片《萤火虫之墓》。电影播到妹妹去世的片段时,我坐在教室后排,观察学生的反应。一个十一岁的孩子笑着说:“她头好大哦,丑死了,哈哈哈哈哈。”

我没有出声,但心底像是被刺了一下。

再早些时候,我给孩子们讲加萨的战争。成千上万颗导弹从天而降,有的是直播画面。我讲到这是一场真实的浩劫,每一颗炸弹的落点,都是人的家。

一个十二岁的孩子举手说:“老师,很美诶,好像我玩的那个游戏——biu!boom!”

那一刻,我忽然意识到:对这些孩子来说,痛苦和爆米花的距离,可能只隔着一块荧幕。

他们不明白“别人的痛”,也是真的痛。

“爱的教育”,我们是不是教偏了?

这几年,大家常谈“爱的教育”。老师收起教鞭,父母反思陪伴,我们开始学习尊重孩子,给他们表达的空间。这是教育进步的象征,无可否认。

但我们也要想,这过程中,我们是否太忙着尊重,忘了要求;太急倾听,忘了引导?

孩子被欺负的时候,可以讲自己的一切感受,父母却很少去问:“那对方呢?”

道理,他们讲得头头是道。

当别人流血时,他在解释“我又不是故意的”;别人哭了,他说“玻璃心咯”;你心力交瘁时,他理直气壮地说:“那你不要生我咯。”

讲理是一种口才,同理是一种品格。我们努力训练了前者,却在后者上,无声地缺课了。

同理心,从来都不是天生就稳固的

每个孩子一出生,其实都有同理心的种子。

你把两个婴儿放在一起,一个哭了,另一个也会哭。你摔倒了,小孩会用最笨拙的方式拍拍你,说“不痛”。

但同理心就像肌肉,不用就会萎缩。如果没有人持续提醒、引导、对照,那它就会慢慢退化,最后变成一种“别人家的事”。

当我们总是急着“体谅孩子的感受”,却忘了让他也学习去体谅别人。

写到这里,脑海闪现鸡骨头当事人妈妈出来,为人高马大的孩子讲:“他只是个孩子啊!”

仿佛她的孩子才是那个被喂骨头的人。

当我们不断地为他们“解释行为动机”,却不教他们承担行为后果。当我们用“他不是故意的”来为一切脱责时,孩子其实在学的,是逃避——不是承担。

这个时代的孩子,需要更深的引导

他们活在一个充满荧幕、滤镜、爆点、点阅率的世界里。

很多时候,他们看到的是战争的“视觉震撼”,而不是死者的母亲。看到的是“冲突现场”,而不是那个转身后哭了整晚的孩子。看到的是“热度”,不是“人”。

我们可以做的,是帮他们把“热度”还原成“温度”。让他们知道那个被笑的,是一个有名字的人。那个流血的,是一个会痛的身体。那个被你喂骨头的流浪汉,是活生生的人。

我们该怎么做?

也许不需要什么大动作。

只是从一次次的日常开始——孩子说“我只是讲笑”,你说:“可是那句话,让他哭了。”

孩子看到灾难视频说“哇好酷”,你说:“这不是电影,是他家的屋顶。”

孩子做错事说“我不是故意的”,你说:“是不是故意不是重点? 重点是朋友受伤了。”

一句句,把“他人”还原成“人”。一次次,把“讲理”带回“讲情”。

我记得有次课堂里,有个学生对另一个同学大声说:“那个人死掉了啦!活该啦!”

我停下整节课,只问他一句:“把那个人换成你的妈妈要不要?”

他愣了一下,没回话。低头很久。

孩子不是不会同理,只是我们没有教得够细、够深、够坚持。

在这个连成年人都越来越难“感同身受”的世界里,孩子,更需要被带领着,去认识痛、去承认痛、去尊重痛。

我们教孩子讲道理,他们讲得头头是道。

但愿他们也能学会,在看到别人哭时,收起那一套头头是道,而只是轻轻地说一句:“你还好吗?”

▌延伸阅读:偷偷专栏《我是90后》其他文章