说穿了,这不是什么致命的病,只是一种“都市病”——体检报告里,尿酸和三酸甘油脂指数高得刺眼。跟随多年的医生,语气倒是一贯平淡,他没有皱眉,没有惊讶,只是轻描淡写地丢下一句:“酒,还是少喝点?”

我不是不知道。每一次举杯的快感,都在悄悄堆积一张未来的“账单”。只是,当下的微醺太迷人了。酒精像一层滤镜,能把扰人的喧嚣磨得柔和,把陌生丑陋的脸孔变得亲切,甚至让一夜漫长的时光,似乎不再那么难熬。

听到医嘱的那一刻,心里先是冒出两个声音:一个冷酷地警告:“最好马上停止喝酒,不然痛风(gout)又要找上门。”另一个却挑衅般回嘴:“戒酒?你真的能做到吗?”

我的医生称痛风为“rich man’s disease”,还戏谑我说:“你啊,就是日子过得太优渥。”医生口中的“富贵病”,其实有历史渊源,因为古时社会阶层与生活方式不同,富裕阶层通常能摄取更多富含嘌呤的食物(如肉类、海鲜)和酒精(尤其是啤酒),因此更容易得痛风。但当然,如今这病早已不是什麼高贵象征,而是现代不健康饮食与生活方式的副作用。

“你真能能做到吗?”我再问自己一次。脑海中出现的画面比任何话语都清晰:过去,半夜痛风发作,脚趾肿得像被火烧,痛到无法落地,只能拄着拐杖跌跌撞撞地去求医;未来,或许一纸体检报告上,红字将一行行增加,胆固醇、血糖、肝功能依次排开。

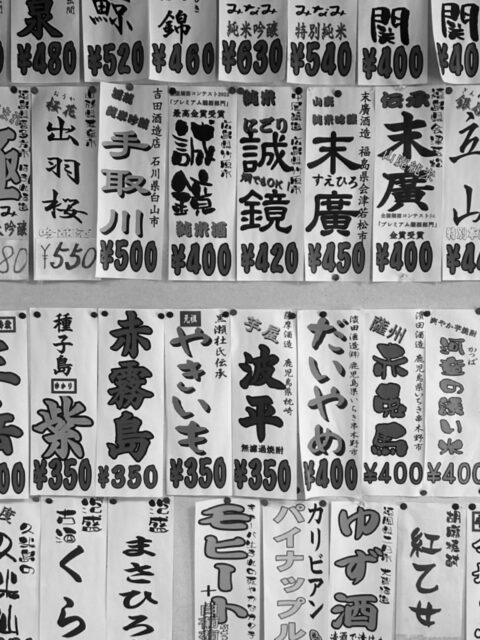

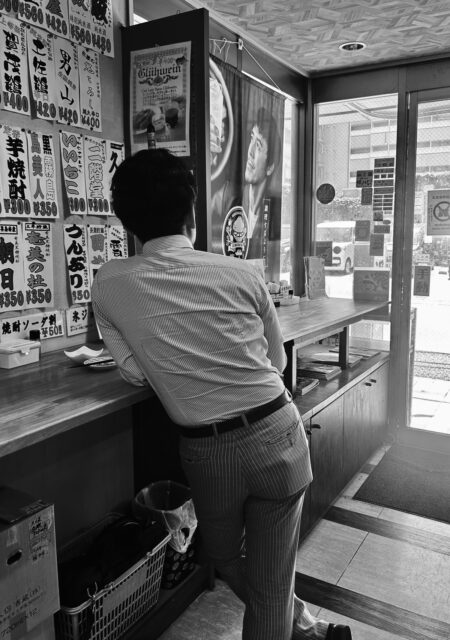

我不禁盘点近期生活里与酒绑在一起的场景:家中朋友间的小酌,采访香港餐厅时端上来的一杯杯调酒,甚至福冈旅途午后沁入心扉的冰啤。它们从来不只是饮品,而是一种仪式感,一种社交的语言。少了酒,仿佛就被切断了与世界的通行密码。

坦白说,平时喝得并不多。餐桌上常是咖啡或白开水,家里的酒瓶多半静置柜里。但一旦出差,饭局和应酬接连而至,举杯几乎成了彼此不言而喻的默契。久而久之,明明酒精在我的生活里并不是主角,却总是在关键时刻登场,成为那个不请自来的大配角。

人过四十,身体会开始“说话”。熬夜的代价,要用好几天来补回;油腻的一餐,足以让肠胃翻腾;酒局的快乐,从微醺愉快变成头痛宿醉。那些症状,其实就是身体在严正提醒:你,不能再随心所欲了。再不善待身体,他日想要远行,恐怕都成了奢望。

于是我决定给自己设下一个小实验:从今天起,戒酒三个月。不是一辈子,不是苦行僧,只是一个暂停键。这决定比想象中简单,某种程度上,甚至带来一丝难以言喻的快感,看自己能不能放下某个欲望或习惯。

因为到了这个年纪,终于能承认:放下,不等于失去,有时反而是一种痛快的解脱。

这“一人病”或许不必被治愈,它只需要被看见。看见自己总在推迟,也看见自己其实仍有选择的能力。酒精如此,运动如此,睡眠与工作压力亦然。

三个月后,体检数字会不会好看,我不知道。但哪怕只是小小的改变,也已足够。

至于酒友们,这一季,我们改喝茶吧。