时光流转,岁月在脸上刻下痕迹,却带不走曾经的信念。步入乐龄阶段的今日,我愈发体会到退伍军人的生命旅程充满喜怒哀乐。这些情感交织成一幅浓墨重彩的人生画卷,让我在回忆与现实之间,感受军旅生涯的余韵。

二十岁时,我穿上马来西亚皇家空军的军服,成为一名战斗机地勤人员。五年后,因考入国立大学而提前退伍,但军人精神从未离我而去。大学期间,我加入陆军后备队,并在廿八岁时获最高元首册封为陆军少尉。尽管如此,早在廿五岁那年,我便已成为全国退役军人协会(PVATM)的普通会员,与各族老兵并肩同行。

近年来,马来西亚华裔退伍军人协会(MACVA)成立,我也在去年正式加入。今年的农历新年,对我而言意义非凡。这是我第一次参加该协会的新春聚餐,久违的战友重聚一堂,共叙往昔军旅生涯的点滴,也分享彼此退伍后的生活。这顿团圆饭,不仅唤起了昔日的回忆,更让战友情谊再次升温。

让我倍感惊喜的是,昔日在空军第三飞行训练营支持我退伍的张润方空军少校也出席了聚餐。三十八年前,他是我军旅生涯中的贵人,在我面临抉择时给予支持,让我得以顺利退伍并继续学业。多年未见,再次相逢,我们彼此凝视着对方满头的银丝,不禁感慨时光荏苒。

“当年你离开军营时,我还替你惋惜。很高兴看到你现在发展得这么好!”张少校笑着说道。

我由衷地向他表达感激之情:“若不是当年您的理解和支持,我未必能顺利走上这条路。”

战友情是一种奇妙的情感,它不像亲情那样每日相伴,却能在多年未见后依然热烈如初。这场新春聚餐,不仅是一顿团圆宴,更是一次回忆的盛宴,让我重新体会到战友间深厚的情谊。

然而,在喜悦之余,我心中也曾涌起一股怒火。这怒火并非因个人恩怨,而是源自社会长期以来对马来西亚华人的质疑与刻意煽动种族主义。

一位受邀出席聚餐的马来教授,或许因这次经历深受触动,随后在专栏上撰写了一篇文章《你不知道的华裔军人》。他在文中直言:“马来西亚华人的爱国情操不容置疑。”字里行间,既满怀感慨,也带着一丝愤怒。因为他亲眼见证了华裔退伍军人的无私奉献,却仍有人对他们的忠诚存疑。

作为一名曾服役的华裔军人,我深知不管任何种族,我们的爱国之心从未动摇。无论是和平时期的军营生活,还是特殊任务的执行,我们都曾经和所有马来同胞、印度同胞、卡达山同胞、伊班同胞、以及任何族群都一起站在国家的最前线,肩并肩守护这片土地。然而,即便如此,我们仍时不时听到一些投机分子质疑:“华人真的愿意为国家付出吗?”

这样的质疑让我愤怒,也让我深思:爱国,难道必须用言语去证明?难道必须通过肤色来界定?不,真正的爱国者,是那些在国家需要时毫不犹豫地挺身而出的人,是那些用青春和汗水换取国家安宁的人。华裔军人,与其他族群的军人一样,都是马来西亚这片土地的忠诚守护者。

如果说愤怒源于误解与偏见,那么悲哀则来自现实的残酷。

我曾以为,所有退伍军人都会得到妥善的照顾,毕竟他们曾为国家奉献青春。然而,现实却让我看到另一番景象。部分退伍军人的生活尚可,但更多老战友在晚年过得并不如意。尤其是那些未能领取军职退休金的老兵,他们的生活充满挑战,甚至需要依靠救济维持生计。

靠近我住家的布城退役军人协会支部(PVATM Putrajaya),我见到了许多伤残退伍军人。他们曾在军旅生涯中负伤,退伍后却只能依靠微薄的援助金过活。有些人年老体弱,却仍需为生计奔波,这一幕幕让人心酸。

曾经,他们是英勇的战士,肩负着国家安全的责任;如今,他们却成了被社会遗忘的一群人。目睹他们的境遇,我内心充满悲哀:我们是否应该为这些曾经的英雄做得更多?

或许正是这份悲哀,让我更加坚定自己的信念——即便已退伍,我仍能尽一份绵薄之力,帮助那些需要帮助的老兵。

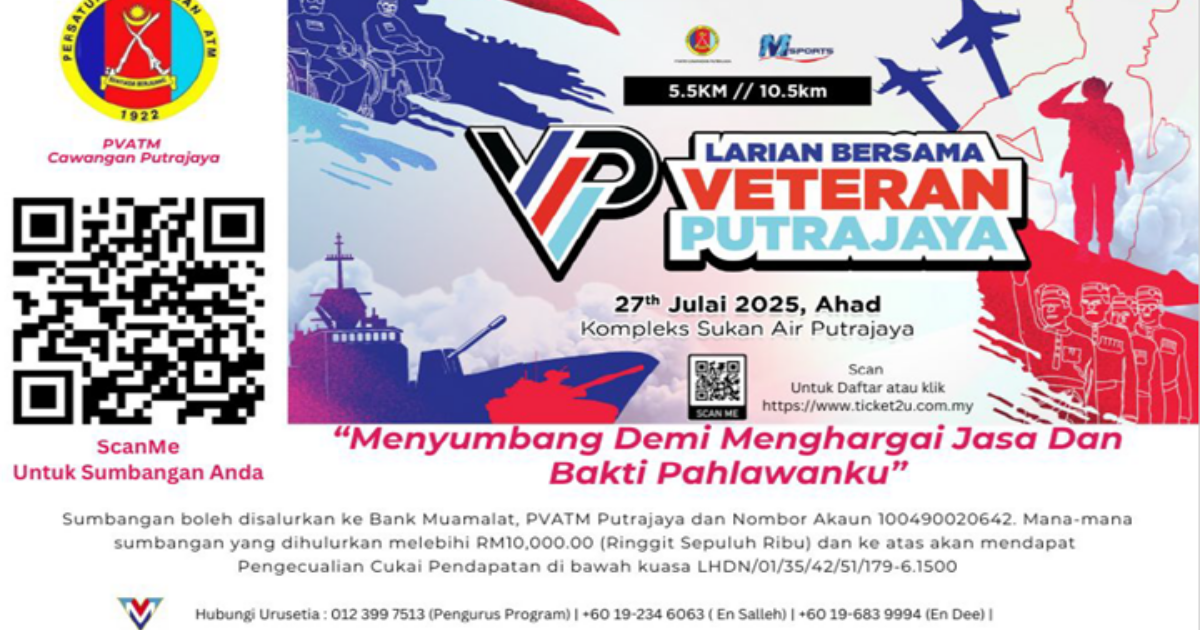

三年前从国立大学退休后,我开始投身退伍军人事务,希望能为改善退伍军人的生活条件贡献力量。令人欣慰的是,我的“老东家”国立大学管理层也答应给予大力支持,协助推动“Kempen Tabung Pahlawan”和参与义跑筹款活动,为伤残退伍军人募集善款,以期提升他们的生活保障。

看到这项计划逐步落实,看到一群志同道合的人共同努力,我的内心充满了欣慰和快乐。这不仅是一项慈善行动,更是一种精神的传承——曾经在军营里,我们互相扶持;如今,在退伍后的岁月里,我们依然守望相助。

自穿上军服的那一刻起,我便明白,军人的一生不会是一帆风顺的旅程。然而,无论是身处军旅,还是退伍归来,我始终坚守最初的信念:为国家尽忠,为战友尽力。

喜怒哀乐,交织成一名老兵的心路历程。军旅生涯虽已远去,但军人精神,始终未曾远离。

▌延伸阅读:张炳祺专栏《乐活系述》其他文章