我们的马华文史工作者有一个通病,写文章的强烈问题意识,一方面是为了反制马来精英国家霸权、或反制西方霸权话语,但另一方面却又不自觉建立一套“同质性”的话语,只要是“华人”的,都是“正面”的,早期华人的历史都是“下南洋”,来到斯土有“贡献”的“拓荒者”,甚至把早年那些包赌、包娼、承包鸦片经营的华人会党首领,都当成了“先贤”和“民族英雄”,却很少会把目光注视到那些受会党控制的苦力、娼妓的悲运。

过去西方的“学政人员”视华人会党为危害社会安宁的“国中之国”,而我们本地的中文“同温层”,有好些文史工作者近年来则不断写书撰文欲为华人会党“平反”,甚至言说早期华人会党是“反清复明”、“抗暴自卫”,崇尚“忠义”之师。我对上述这两种正反两极的论述,向来持保留态度。尤其后者,更是矫枉过正,甚至不自觉有在为私会党“漂白”之嫌。

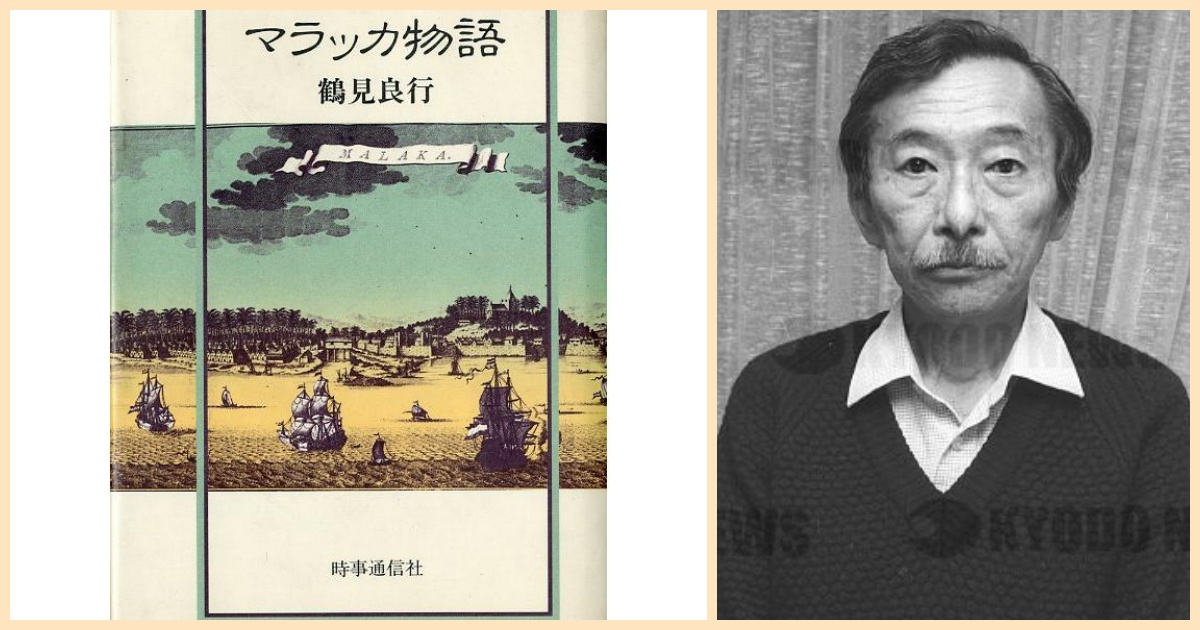

在这里跟大家推荐一本1980年代出版的日文书:鹤见良行的《马六甲物语》(《マラッカ物语》,东京:时事通信社,1981年)。这本日文书的出版迄今已四十多年,竟没引起大马华社注意,是件很可惜的事。鹤见良行在这本书的第七章〈锡矿和鸦片〉之“华人劳动者”一节,谈到早期的华人会党,作者指说“华人的秘密结社的特征,就苦力而言,其实是一把双刃剑。这可从雪兰莪内战看得出来,结社的纷争不绝,其实是华人资本家阶层利用秘密会社(按:即会党)的动员力量来增加其利润的手段。华人会党的秘密结社,对当时的苦力来说,既是帮助,也是让苦力受苦的宿命。”(页241)

鹤见良行还指说,当时的苦力受制于矿场的赌博和鸦片烟的诱惑牵制,加上过于严酷的劳动条件,霹雳拉律矿区的苦力死亡率高达百分之五十。华人锡矿主为了省下苦力死去的葬礼费,常把临终前的苦力送去医院。因而1886年政府才立法规定,在24小时内在医院病死的苦力,其葬礼费用必须由其雇主经营者负担。事实上,苦力的平日食物只是少许的粮食和鸦片。而当时的华人矿主和企业家所拥有的条件则是具有:一、开荒的雄心,二、军人般的战斗力,三、深具外交手腕,以及四、对劳动者死了也不管的资本家的冷酷性格。(页245)

补充一点,很吊诡的是,《马六甲物语》这本书的作者鹤见良行,他的父亲鹤见宪,是日侵马来亚,日据时期新加坡的行政长官(总领事和陆军司政长官),也曾任日据时期马六甲的知事。但作为殖民侵略者长官的儿子,鹤见良行本身却是一个懂得自我反省的日本左派人类学家。作为日本战后“反省的一代”重要的评论家,鹤见良行以田野行脚,实地观察,深度的反省,既看清楚历史,也看透当下。

如果没有错,鹤见良行的堂兄是日本战后思想家鹤见俊辅。而鹤见俊辅的外公就是日据时期台湾总督府民政长官后藤新平。然而鹤见俊辅也是一个“反省派”,参与日本国内的反越战运动和参与为慰安妇求偿运动,并和诺贝尔文学奖得主大江健三郎一起,发动九条会,对日本强行解禁自卫权,向当时的安倍首相提出批判。

说起自我反省和批判,不得不说说左派、左翼。那些“左”的不是要批判社会的吗?然而马华的左派,到底是真正的左派,还是潜意识里实只是“民族”的(只是又常自认这个“民族”受人欺压)?这些年来,马华很多能“摇笔杆”的,有说出自“左派”或自诩为“老左”。然而曾何几时,一些从事华人书写的,稍读其文,左翼的关注眼界没了。很多用中文书写“半学术性”的华人史或地方史书写,大抵是先有立场,拿到一点资料,就速度很快地写了一篇又一篇的华人荣耀南洋的“贡献史”和“奋斗史”(以前还有更多是“悲壮史”)的“诗篇”,问题意识和关怀视角却都扁平化、概念化了。剩下的,恐怕更多是大中华民族意识的渲染。反倒是青年学者像白伟权,在其《拜别唐山》写出了“被过度想像的会党历史”,写了“看得见的拿律女性”。当下的青年学者并不自诩为“左”,却比很多“老左”有了更具敏锐的观察视角,关注问题的眼界更有温度。

▌延伸阅读:安焕然专栏《五味杂陈》其他文章