走入新马的低地森林,一定会看见听见鹎族。

如果哪天,森林里连一只鹎也没有,自然界肯定出了问题。

鹎族,学名Pycnonotidae,由希腊文字pyhnos与notus组成,意思是厚实的背,形容这一鸟家族背羽丰厚的特性,乍听真像是可靠的物种——可不是吗?举凡公园、次生林、成熟乃至原始森林,都能见到鹎族身影。

观鸟以前,只知道周遭有乌鸦、八哥、鸽子与斑鸠,学习观鸟之后,才认识那随处可见的白眉黄臀鹎(Pycnonotus goiavier),白面戴着黑眼罩,看起来有点凶,肚子下面有黄色羽毛,叽叽喳喳在公园来回窜,飞行的轨迹就像“~”一样。

.jpg)

怎么以前都没看见呢?

香港作家董启章在《博物志》里写了一篇《鹎》,仿佛是在写我(也是在写你)。故事主人翁每天低头下班走过公园回家,直到某天抬起头发现一只红耳鹎(Pycnonotus jocosus),才为这脸上仿佛涂了夸张腮红的黑冠鹎族深深吸引,感慨:“也许就是这种鸟呼唤了我吧!”

小说尾声转入浪漫邂逅与幻想,主人翁看见一个女子在雨中抬头凝视树上红耳鹎,在满城低头人族之中,终于出现了知音,雨打湿女孩的脸,两人没有交谈,就像卞之琳那首有名过头了的《断章》,红耳鹎装饰了你的眸子,你的眸子装饰了别人的梦,说到这里,到底是谁的脸颊泛红了?故事嘎然而止,红耳鹎也就飞走了。

可惜现实于我是骨感的,红耳鹎我也有见过,除了在野地,也在笼子里。它们普遍分布于亚洲大陆,不过马来半岛南部与新加坡不是它们的自然栖息地,只是因为歌喉好的红耳鹎多年来被擒为笼中鸟,逃逸者在新柔开枝散叶,如今已是常见野鸟。在新加坡生活的时候,经过组屋区,不时听见悦耳鸟鸣,抬头看,组屋二三楼某户人家门口挂着鸟笼,歌唱的便是红耳鹎,仿佛是董启章小说的某种恶戏与变调。

.jpg)

新马人有豢养鸣禽的文化,马来世界鸣禽歌喉大赛仍是许多地方受欢迎的娱乐活动,奖金高,涉及利益,于是野生鹊鸲(Copsychus saularis)、珠颈斑鸠(Spilopelia chinensis)常被捕猎,而鹎族中歌声最特殊的黄冠鹎(Pycnonotus zeylanicus)因大量被捕猎且无法在笼中繁衍而数量大减,一度沦为极危物种。在马来西亚与印尼早已式微的黄冠鹎,却因为新加坡严打盗猎而在武吉巴督与乌敏岛的森林中建立稳定簇群,如今已是新加坡复育自然的一大美谈,许多观鸟人到新加坡,一定会去寻访。故事也告诉我们,保育物种永远不会太迟,有所行动就有机会力挽狂澜。

黄冠鹎的歌声仿佛天外传来的密信,沟通着地球与遥远不知名的神秘世界,当我第一次在武吉布朗墓园探秘时意外听见它们歌喉,感觉身边的一切都得到升华。

全球共有161种鹎,马来西亚有29种,新加坡则有13种,新马仅仅一衣带水,会有如此物种数量差距,除了幅员、海拔与地形等差异,还有可能是因为新加坡两百年来原始森林被开发殆尽(仅剩原来的0.5%面积),许多森林鸟种绝迹的缘故,像是灰腹鹎(Pycnonotus cyaniventris)、凤头褐鹎(Pycnonotus eutilotus)与小褐鹎(Pynonotus erythrophthalmos)。每在马来西亚野地看见这些已在新加坡灭绝的鸟类,便心有戚戚焉,这些年来土地与资源不断被掠夺的马来西亚,会不会也步上莱佛士登陆后的新加坡之后尘?

千万不要抱着侥幸的心态以为马来西亚得天独厚,自然资源终有被耗尽的一天。

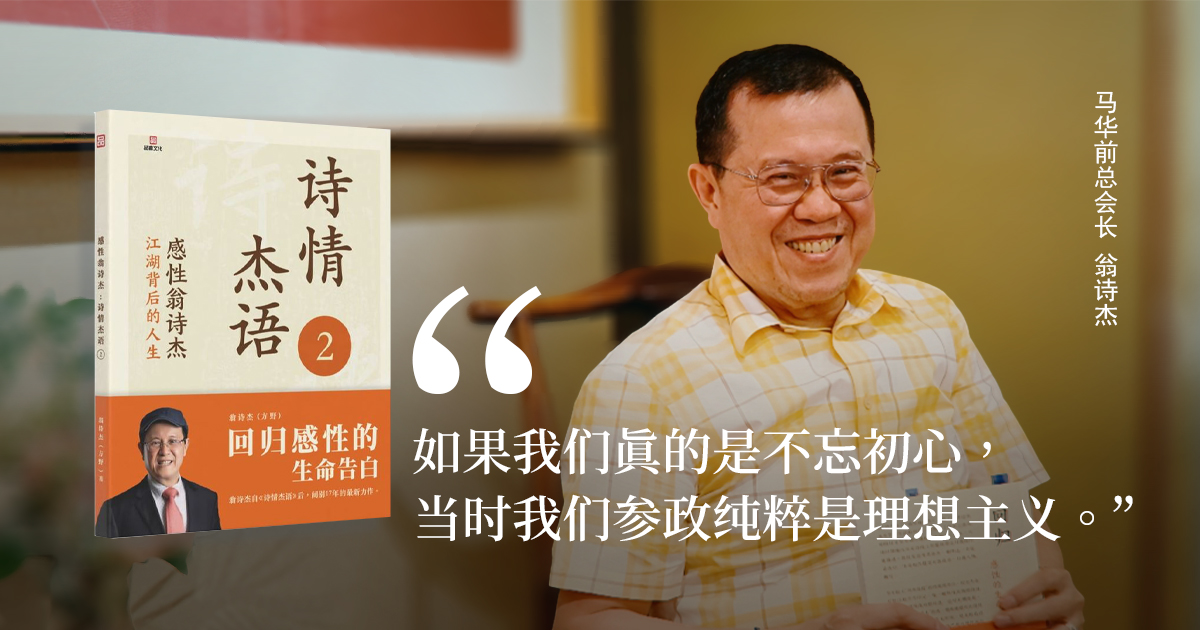

與白眼褐鵯(右)是森林中常見的鵯族。(牛油攝影).jpg)

根据全球森林观察(Global Forest Watch),马来西亚2002至2024年失去了将近300万顷原始森林,约19%的原始林。若加上被开发的次生林,损失的面积就更大了,绝大部分用做农耕,打开谷歌卫星地图看看,仿佛绿意遍布,但只要放大一看,就可以发现,许多平地与丘陵地带已种满油棕。

外来经济作物油棕改变了马来西亚的生态生境,大规模单一作物扼杀原有的生物多样性。但一些适应能力强的鹎族仍能在油棕园生存,白眉黄臀鹎与橄榄褐鹎(Pycnonotus plumosus)就常在油棕树间活动。

因而鹎族也成为我这个观鸟新鲜人的指导性物种,当白眉黄臀鹎繁盛,就说明该地自然环境退化。

成熟的森林一般没有白眉黄臀鹎生存的空间,在那竞争激烈的雨林秘境之中,纷呈的鹎族诉说的是生物多样性的故事,每种鹎都有自己的特色,小褐鹎眼圈一抹橘黄色,像是戴了眼镜,或是头冠高高的灰黑短脚鹎(Hemixos cinereus)与白喉褐冠鹎(Alophoixus ochraceus),每次邂逅都带给我无穷审美的惊喜。

不过对一些资深观鸟人来说,森林里的鹎也有鄙视链,外型比较平凡的白眼褐鹎(Pycnonotus simplex)与红眼褐鹎(Pycnonotus brunneus)就在鄙视链最底端,每次发现树上一鸟影,追踪半天看清楚了,观鸟人都会忍不住发脾气:“怎么又是这些褐鹎!”

于我而言,这些褐鹎倒是种安慰,每次来不及看清楚一闪而过的中小型鸣禽,我都会心中暗自安慰:好啦,一定只是一只褐鹎而已啦,不要难过。

▌延伸阅读:牛油小生专栏《吉光片羽》其他文章