无妄合作社,2016年成立以来在台北、基隆、台东等地进行创作,现由主唱郭力玮、鼓手林玉、贝斯手谢硕、吉他手谢秉男组成,曲风偏庞克,在庞克基础上混合蓝调、民谣和雷鬼。歌曲多以个体置身二十一世纪文明都市之中的迷惘为题材,歌词却大量穿插和林间原野、自然相关的意象,描述钢骨森林里头每颗心脏的下坠。目前已发行三张专辑,即《逃脱时间的锁》、《二十一世纪的破青年》和《No Mercy》。

乐团的Youtube简介中,提及“无妄”二字出自易经:“无妄之疾,勿药有喜”。乐团名称与核心“无妄”所传达的意思,是“遵循正道”之意,一种对混乱生活寄予希冀的力量。郭力玮2017年在小地方演出的talking中,也曾对“无妄”二字做出诠释:“一个人在迷惘的时候是很可怕的,时时提醒着我们,要面对现实、搞清楚自己的能耐。有多少能力说多少话,不要大话,不要痴人说梦,一切事情就会步上轨道。就跟我们团一样。”

二十一世纪的破青年 渴望逃脱时间的锁

无妄合作社渴望逃离的调性,从2017年发行的第一张专辑《逃脱时间的锁》中的〈开店歌〉即可看出。“日子一天天过/路慢慢走/荒废的日子还那么多”,“藤椅上的狗啊/向往自由/却看着他烟不离手”,“醉倒在沙漠/看似绿洲/却躲在暗处尽情展现丑陋”,无不描述生命的重复和苦闷。所以,“快走吧/快走吧/走的时候记得带上心爱的狗啊”,把对生活最后的一点寄望带上出逃,让现实“全部都烟消云散石沉大海”,解放了时间的锁,在原地以外的地方尽情浪费岁月。可是“岁月/诡谲/多变”,当逃离久了,“绕遍郊区/见到黝黑的脸/终究回到启程地”——人在与现实的对抗中,始终是渺小的,拥有需要妥协的事情;而回到原来的生活是不是代表回到原来的苦闷,或是流浪久了,也偶尔会想回到原地?这个问题的答案只有生活本身能够回答。

于是“你烧掉了证件/卖掉了情书/最爱的长发换得世故”,“你关掉了闹钟/找到了工作/用骄傲的拳头习得麻木”,用新的身份继续在城市中跋涉前行。这段歌词出自无妄合作社第二张专辑《二十一世纪的破青年》,同名歌曲〈二十一世纪的破青年〉。“困在我内心的野兽/已经睡了太久/太平洋的风已让那忧愁剥落”,讲述投身社会,习得世故的人们,已经快要淡忘心中的野兽。当你在房间里沉沉睡去,心中的野兽才苏醒,从现实挣脱。“睡吧/睡吧/不要轻易睁开眼”,“睡吧/睡吧/在太阳来临之前”。“羚羊从山谷跳过/水牛把草都吃过/二十一世纪的列车/载着我内心的野兽”。那头野兽的足迹曾经存在时间洪流里,始终被这个时代所承载,无法抹灭。

〈山头〉,讲述资本主义压迫之下的劳工,尝试挣脱枷锁的缩影:“点燃取暖的炉/穿着工作服跳舞/怯除魔鬼与严寒/却不使抗争停歇”。可是当“苍白的猎人敲起轰隆隆的鼓/浮着世界的浪在孤崖下咆哮”,人快要被命运的巨浪卷走,自由似乎“远看近看原来都不存在”。这首歌的原版demo和专辑版本的不同之处在于,“飘啊飘啊飘/不负责任的人”改成了“飘啊飘啊飘/自由自在的人”。倘若是真的脱离了劳动的枷锁,虽然会成为自由自在的人,却也与世俗意义上的不负责任挂钩、紧扣,带着几分自嘲、自讽的意味。

二十一世纪的破青年,代指每一个带着缺口往前,尝试创造世俗价值的人。“破”也可以是有了缺口之后,从另一个角度观望世界、观望自身,进而取得的突破。在专心走自己的路时,破青年逃脱时间的锁。

当布莱梅的音乐家唱起青春之歌,不认识的人们聚集了

当谈到与青春题材相关的歌曲,多数人的印象都是明媚、活力,但无妄合作社的〈青春之歌〉反其道而行之。台语歌词加深沧桑、惆怅之感,讲述青年来到城市打拼的心声。“乌暗的路/踏著沈重的脚步/醉生梦死的男男女女/行到喘袂过气”,“𤆬阮来到无边大海/随著浪浮沉”,讲述每一个在城市中浮沉的灵魂。“欢迎踏入这座伟大的城市/红色的溪水/掺血的白翎鸶”,城市中白鹭鸶的血染红流水,讲述打拼时所受的伤害,于是“满腹的理想/过去的伤心/拢随著这杯酒饮落去”。

〈青春之歌〉的MV结合一所旅社里发生过的一连串悲剧,因丈夫酗酒离家出走的妇人、失意的青年、渴望快乐的小丑,来自不同时空,却都曾在某个当下来到旅馆。结尾时,大家齐聚在一间房里跳舞,像是一种对于美好世界的虚幻想象。MV里燃烧的纸张上,亦出现一篇新诗,那是蒋阔宇的《布莱梅的音乐家》。这篇新诗以寓言《布莱梅乐队》为典故,讲述一头驴、一只鸡、一只猫和一条狗,大半辈子都为主人劳动,但年纪过大之后无法创造价值,即将被宰杀。它们从主人身边逃走,并在路上碰到了一起,到布莱梅这座城市去组一支乐队。

这个寓言,和MV里头不快乐的人们聚集在一起狂欢的场面相合,哪怕这种快乐是虚妄飘渺的。整体叙事颇有乐团聚集热爱音乐之人一同狂欢的意味,也符合无妄合作社自我简介中“由四个不事生产的懒人组成的乐团”之自嘲。

以下诗句节选自蒋阔宇〈布莱梅的音乐家〉:

当你从别人的梦境中醒来/城市已变了很多/满天的星星好像施舍的银币/深夜里巷道换上一副面孔/不忧不喜,没有出路/纵火的青年喝过了酒/水沟旁呕吐出全部青春

好或不好/让我们动身前往另一个地方/一无所有的人都聚在那里/骑楼下唱虚幻的歌/时间如果是每个乐团的鼓手/你试了很多年/摇滚乐里掘不出黄金

写到这里,就必须提到〈人们来了〉。这首歌以乐手视角描述演出的场景,“人们来了/瞪著骑脚踏车经过的路人/人们来了/喝的廉价啤酒是从商店拿的”,是乐团演出开场前听众们聚集在live house外或骑楼下的画面。“人们来了/听着最爱的那首歌大声唱着/人们来了/跟着不认识的乐团扭腰摆臀”,是乐团演出时的场景。有时会偶然遇到听团认识的友人,于是开启对话,“昨天的梦/聊到哪了/他不记得/也不过问”。离场时,“他们走了/带着一样的愤怒唱着/偷了商店的酒到处喝”。

即便这种快乐只是一个晚上,不认识的人们也聚集在骑楼下唱虚幻的歌。

红孩儿在No Mercy的世界中存活

〈红孩儿〉的前奏就相当具有故事性,直接让人坠入接下来要讲的故事。“两年积蓄磨蹭鞋底/低头的人用晕眩消遣世界/十年一剑/告别迷恋/不倦的人用假象藏住夏夜”,踏入社会的青年从满腔热血到迷茫找不到方向的叙事,和无妄合作社一贯的调性相符。“他说迷路的人能告诉他人方向”,然而回顾过去,一路走过这座城市的变化,“喜缘小吃店变成了文创园区/香蕉船在社子岛的尽头汇聚”。他看见刚刚来到这座城市、对未来怀抱希望,认为“天文台等待我出生/等待我狂妄/等待我翻过围墙”的“红孩儿”仍在镜子里的广场跳舞,而如今的“我”在高架桥下的缝隙找路。迷路的他告诉自己,要时刻记得“迷路的人啊/我们还有远方/迷路的人啊/我们还能猖狂”,才能够“不择细流/不畏风雨”。

〈No Mercy〉是出自无妄合作社第三张专辑《No Mercy》的同名歌曲。《No Mercy》专注讲述乐团对于人与人关系的诠释。有如庞克音乐的精神是团结、抵抗、互相扶持,他们认为若一个个有创造力的个体若无法同理,便是对自我与他人的杀戮。“每当那太阳从那西边不见/东边就聚集十万只耀眼的狼/游荡在同仇敌忾与针锋相对/屠杀异己的同时也屠杀自己”,无妄合作社相信灵魂不是单一个体,而是很多个灵魂互动、迸发出火花后的产物,当灵魂无法敞开心胸、相互隔阂,便与死去无异。这种能量会“kill the rock n roll star”。

然而,满腔热血的人们也需要在跌跌撞撞中,学会辨识哪些人给予真正的真诚,辨识哪个方向是值得付出的未来,才付出自己最赤裸的真心,否则一样会在千疮百孔的城市与关系中失足,把自己卷入杀戮和情感淡漠的境地。

二十一世纪的破青年,应该何去何从?世界上还有千千万万个“布莱梅的音乐家”,他们能够成功找到出路吗?遵循无妄的定义,即便挣脱不了迷惘,青年们也尽力做到在生活中持续脚踏实地走路,在No Mercy的世界中努力存活。

我们大多数都是浸泡在世俗社会中的普通人,尝试完成繁琐的学业、工作、衣食住行等任务之余,又偶尔尝试在一地狼藉中找到自己的价值。无妄合作社的歌正是贴近地描述了二十一世纪普通青年焦虑不安的状态,不故作正能量,而是给予粗犷却贴切的同理,所以我能够从他们的歌里感受到直接的共鸣。

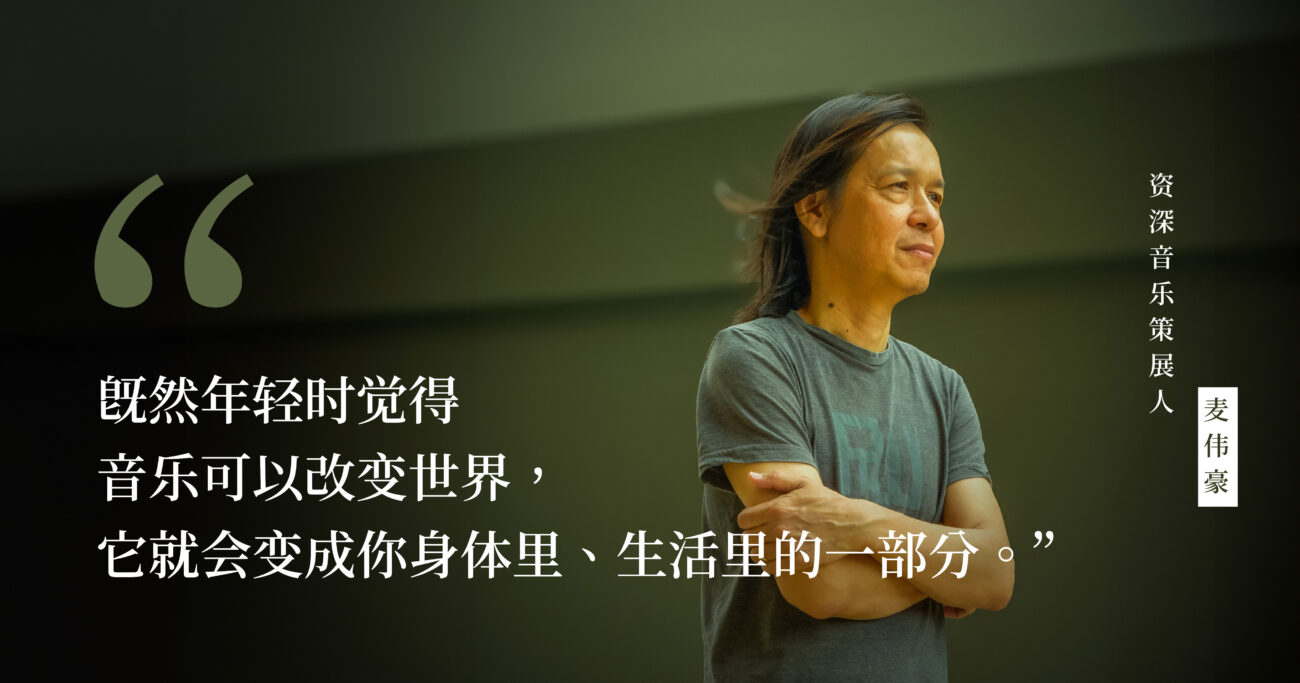

最后,引用马世芳老师《耳朵借我》专访无妄合作社的内容:“破青年”更深的意思,其实是“大破大立”的“破”,重点在于后面的“立”。无妄合作社的歌,是二十一世纪的“破青年”一边怀揣内心的野兽,一边脚踏实走路时的心声;至于“破青年”在“破”之后如何“立”(或是对“立”的诠释为何),则必须信任任何一种让自己在混乱中站起来的力量,遵循正道、无愧于心地实践之后,交由命运解答。

▌延伸阅读:傅译萱专栏《声音译览》其他文章