我们的时代进步神速,所有关于心理学和情绪的知识在社交媒体和线上随手可得。先不论心理学的知识是否被扭曲,这样的资讯发达,大众应该会对心理状态和情绪有更多的认识和接触。

可惜的是,在我的实务经验中,发现大家所吸收的心理知识都停留在认知层次,对内心浮现的情绪和心理状态都是缺乏觉察和压抑的。于是,在经历庞大的压力和情绪时,身体就会变成情绪唯一的出口,呈现种种症状:心悸、肩膀和胸口疼痛、呼吸短促、腹泻、胃痛、手脚麻痹等等。

就如当年的疫情和行动管制令MCO期间,许多人经历了生活和心理的冲击,因为生活经历突然的变故,大家无法敏锐地觉察到自己被影响,久而久之,就会出现莫名的恐慌、焦虑、心悸、疲惫等来消化内心的冲击。他们到了医院检查,找不到所以然,而转接到心理服务,才逐渐发现他们积累了许多压力和负担。

我们对于心理服务和情绪的误解和负面标签,也让我们无法自在地接触情绪以及求助心理服务。更让人唏嘘的是,华人社会崇尚情绪节制和压抑,而认为自己应该“熬过去”和“走过去”,忽视了情绪的讯号,缺乏发展对内心的慈悲和接纳。

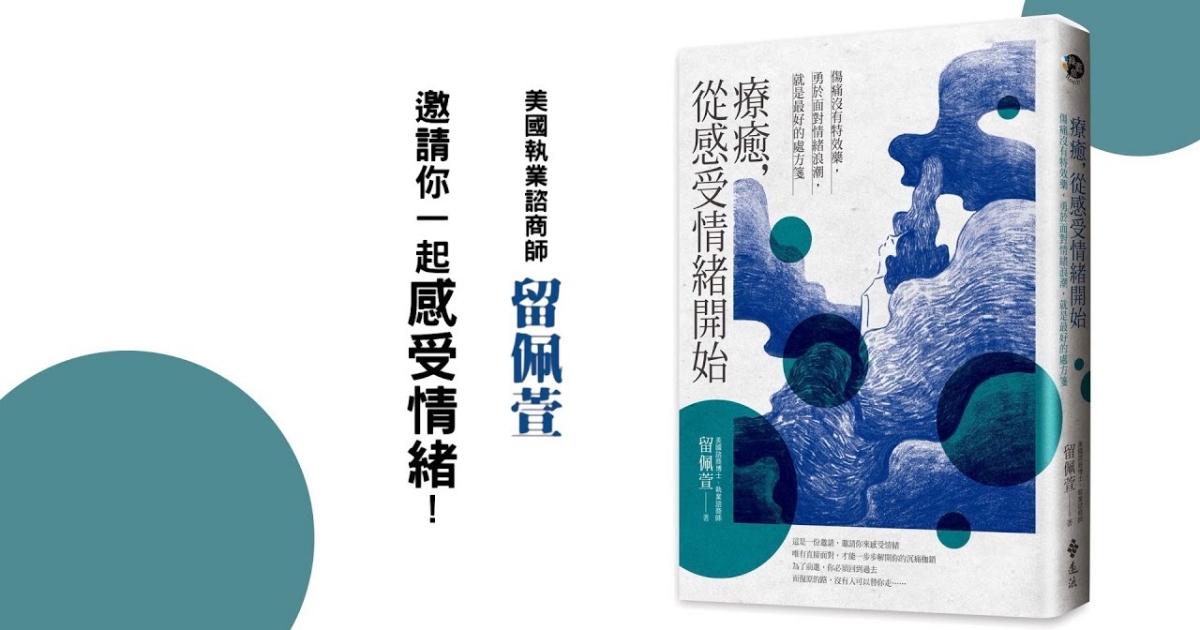

美国的心理治疗师留佩宣在《疗愈、从感受情绪开始》一书曾说,“情绪就像是浪潮,你要做的事情,就是让情绪浪潮扑向你,然后去感受情绪经过身体的感觉,然后,情绪才能离开。“

情绪无法靠”想“去转化,只能通过”感受“去流动。

确实,感受情绪,真的需要勇气,特别是那些不舒服的情绪。

18 岁的小杰经历了两件重大的打击:最亲近的爷爷离世,以及女友的突然分手。虽然心里悲伤,他却觉得自己没事,因为认为“一切都会过去的”,即使这是他第一次面临至亲的离去。与此同时,他还要面对繁忙而沉重的课业压力。三个月后,小杰开始频繁出现呼吸急促、感觉氧气不足、手脚发麻等症状。到医院检查后,发现身体并无大碍。医生判断这可能是恐慌发作,并鼓励他寻求心理服务。

小杰在接受心理服务后,才意识到这些失落带给自己极大的心理冲击。再加上缺乏足够的空间来调适生活,以及需要承受沉重的课业压力,长期累积的压力下,只能通过身体的强烈反应才引起他的注意。

渐渐地,小杰开始承认并接纳自己的情绪与失落,向学校申请休假以放松调整。随后,他的身体症状也大幅减轻。

当我们生活承受着过载的压力和负担,忽略了情绪讯号,这些情绪会凝固成莫名的恐慌焦躁甚至是身体反应,直到我们愿意停下来正视情绪和调整生活状态,身体反应才会有转变。

如果你也经历了莫名的情绪状态以及身体反应,我建议你可以:

- 先去医院做一次全面检查,包括甲状腺功能(因为甲状腺也会影响情绪、睡眠和身体反应)。

- 如果身体状况没有问题,可以回想一下自己近期是否经历过重大事件或承受较大压力,例如怀孕、搬家、换工作或分手等。

- 同时,也可以寻求专业心理服务,帮助自己更好地理解和照顾内心需要。

如果在日常生活中,我们愿意去撕掉错误的情绪认知,学习感受不同的情绪,并借由情绪来认识自己。同时,感到辛苦时,勇敢而主动地寻求支持与帮助,也许就能减少让身体成为我们情绪唯一的出口。

我们都是凡人,我们是需要停下来歇息和照顾自己的。负面情绪虽然让我们不舒服,它也确实是一个重要的警讯,提醒我们认识自己的状态和需要,调整生活和照顾好自己。

▌延伸阅读:张志伟专栏《情绪有价》其他文章