90后的孩子认识Bob Dylan都是透过电影《阿甘正传》(Forrest Gump)吧?这样说有点武断,毕竟生活在网络伊始的千禧年代,虽然技术与介面仍处于互联网1.0时代,但资讯流通也慢慢发达起来。

我们在虚拟世界里面织网,每个人都有不同的路径,得到不一样的青春经验。有的人喜欢台湾综艺,也有人追韩流,还有人迷恋动漫的二次元世界。而我则是懵懵懂懂一头栽进了60、70年代的音乐和时尚里头。

那种复古里有种悠长,像拥有大把时间可以慢慢看清楚眼前的世界。从前的日色很慢,没有那么多决定要做,也不会知道太远的事情。所以可以很安心地活在当下,尽情挥霍无度也不用担心自己会错过什么。

当然60、70年代不是美好的时代,黑人被歧视、女人没有地位,酷儿更是一点机会都没有。冷战和越战同时进行典当大量的金钱与人命,古巴导弹危机震耳欲聋。然而这么一个危机重重的年代,却人满为患。

那颗“必须扔下”的原子弹终结二战之后生育率节节攀升,新生布满战后的婴儿潮。这些孩子后来成为了60、70年代的年轻人们。

他们如《圣经》内洪水退去后再生的人类,在和平的年代反思战争的意义。上街抗议无谓的战争,反对资本对人民的剥削,要求人人生而平等。他们背负上一代的罪过认真忏悔,绝不再犯同样的错。

但事实是人类社会的进程常常都是一而再地犯同样的错,同样的掠夺、同样的贪婪,红尘滚滚也翻动不出前人没有见过的模样。

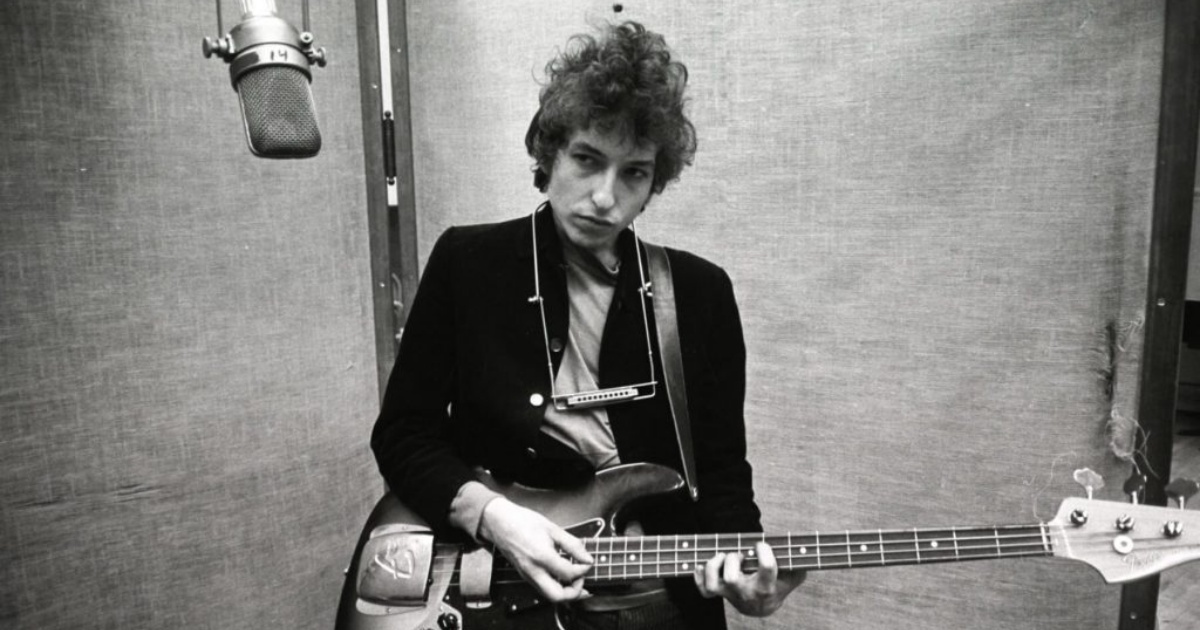

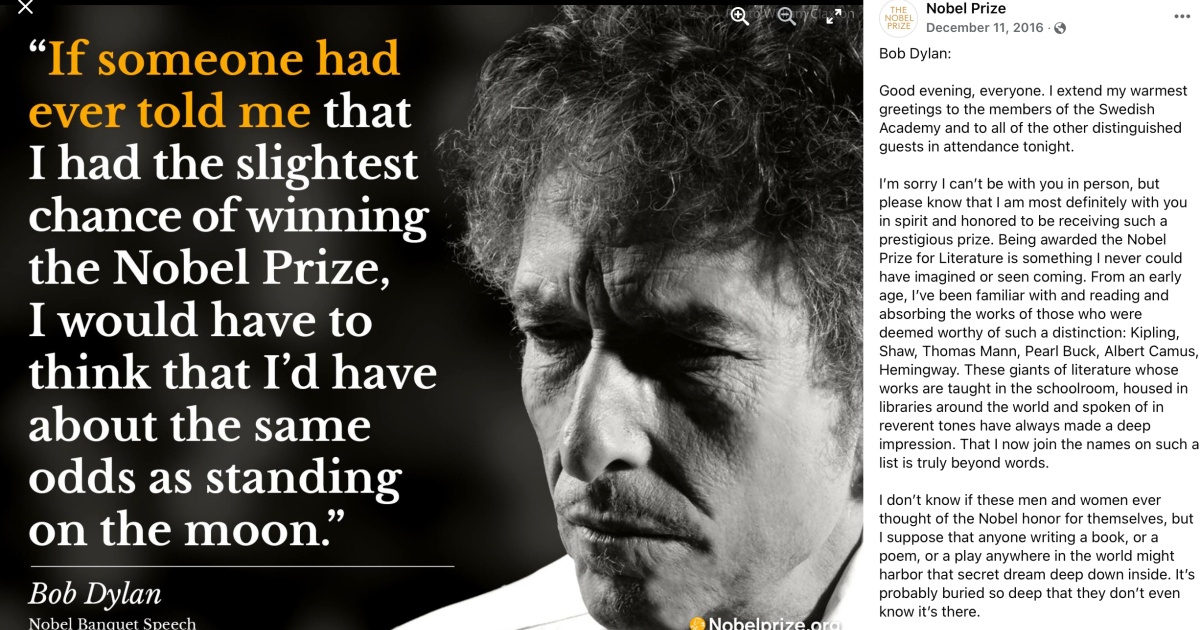

作为一个不认老的90后孩子,我所认识的Bob Dylan是二手的、三手的,都是经电影人、音乐人再度诠释的容器。除了Dylan的音乐,我其实鲜少去听他说过什么话。所以我认识的Dylan是反战的Dylan,是歌唱Blowin’ in The Wind,在民谣乐曲内文以载道的Dylan,也是那个跑去隔壁棚拿了诺贝尔文学奖的Dylan,还有最后连颁奖典礼也没有去的Dylan。

这些碎片都太细碎,像一张疏漏的网,罩不住Dylan的实体。

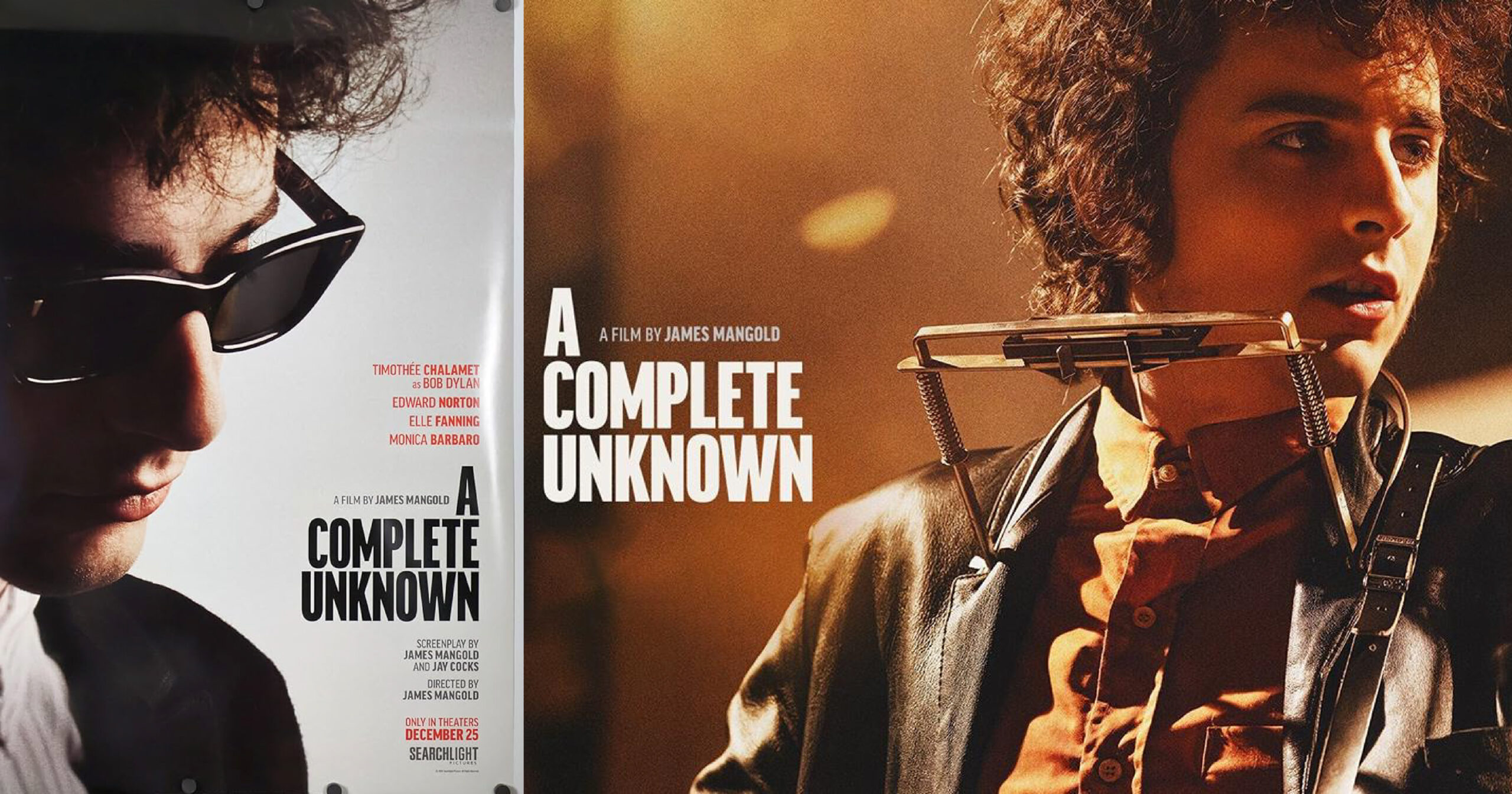

至到这部电影《A Complete Unknown》。

无人知晓

电影拍得非常好,60年代街道的陈设,冷战与越战割裂的时代氛围,还有悠悠扬扬的民谣音乐,字字句句替底层发声,控诉无能又贪婪的政权,发动卑鄙的战争。民谣是如此的,是正义的化身,是左派青年的新希冀,自是神圣不可侵犯。

就算你是超新星Dylan。

作为一部Bob Dylan的传记电影,《A Complete Unknown》体裁相对短小,它只聚焦在Dylan成名最初那几年,大约1961年至1965年间。它描绘Dylan如何靠民谣崭露头角,感受成名的迷茫,还有进军摇滚乐的压力。

但有别于其他创作者成名后面对来自外界的压力,Dylan的压力是来自于民谣群体内部的,时代在变迁音乐也在进化,自己人却要他在木吉他和电吉他之间作出选择。

作为一名歌手想要切换歌路,对我们来说是一件多稀松平常的事情。但在那个民风纯朴的时代,民谣被视作为传递希望新声的媒介,自是跟其他音乐地位不同。所以Dylan插电的决定引起巨大争议,不只是来自歌迷,还有身边同僚、前辈都很排斥他弹电吉他。

看电影时,我有很多时候都不懂Dylan在想什么。这不是因为饰演Dylan的甜茶(Timothée Chalamet)演技有问题,相反地甜茶做得很好,不只是在演唱和吉他与口琴乐器等等下足心思,而且也很好地掌握到Dylan的谈吐和口音,还有那些不自觉的眼神闪烁、得意的表情、烦闷的对白。大家真切地感受到Dylan内向者的人格矛盾,想要好好唱歌创作,不想被打扰、左右的心情。

Dylan之所以让人猜不透是因为他本身就是这样的一个人,他不喜欢别人制订他的模样。但你若问他:“那你到底是什么模样?”他又不置可否,叛逆地答你一句:“总之不是你们想要的样子。“

蜕变:你只是变得不再一样了

电影的名字《A Complete Unknown》取自Dylan的经典曲目〈Like A Rolling Stone〉的歌词:How does it feel? / To be on your own, with no direction home / A complete unknown, like a rolling stone

像颗滚动的石子,不知从哪里来,也不知即将去向何处。导演不断铺垫这种未知,没有给出肯定的答案,因为更多时候我们拥有仅仅是未知。

电影中有一段剧情,未成名的Dylan跟初识的女友Slyvie约会第一天一起看了部40年代的老电影《Now, Voyager》,大约是讲述了一名女子挣脱原生家庭束缚,寻找到自己理想生活的故事。

Slyvie认为女主角最后觅得了自我,进化成更好的人,真好。但Dylan却不认同。他认为很多时候蜕变不是找到一个一直都潜藏在身体里面的自我,更多时候你只是变得不一样了。

Dylan的成名是典型的时势造人,早一点、迟一点都可能是隔壁棚失败版本的《Inside Llewyn Davis》(注)。他遇见摇滚乐亦是偶然,却被群众指著鼻头破口大骂:“你是叛变的犹大!”

(注:2013年柯恩兄弟执导的民谣电影,讲述流浪的民谣歌手如何在创作与生活中处处碰壁的故事。)

面对这样的谩骂声,Dylan只是轻浮应一句:“我才不相信你。”没有人会知道所谓的改变到底是好是坏,蜕变是一个形态的转变,你不一定是更好了,更多时候你只是变得不一样了。

这看起来好像是个令人不安的答案,但我觉得Dylan说不定更喜欢这种未知的不定形。虽然不是非常熟悉Dylan,但我猜他是享受未知的创作者,他从60年代开始出道,活跃年份一直持续到千禧世代,甚至还在2016年获颁诺贝尔文学奖。

这是许多文字创作者希冀的最高殊荣,但叛逆的Dylan偏偏连颁奖典礼都没有出席。

导演把Dylan这种不按常理出牌的性格堆叠到电影最后20分钟,Dylan决定在民谣音乐节上大声演奏了三首摇滚歌曲,把主办单位和民谣歌迷们气到跳脚。这件事源自于Dylan在1965年的真实事蹟,当时真的引起轩然大波。

电影这段剧情深深地打动了我,即使很多人不认同你,很多人对你有不同的期待,你还是可以选择背离其他人的期待,去做自己觉得是对的,自己想做的事情,这个决定本身就很摇滚,也不输民谣的文以载道。

更何况民谣与摇滚的本质精神,并无对立的地方呢?

电影的最后是Dylan继续骑著电单车驰骋,作为一部传记电影《A Complete Unknown》只讲了一个开头,年少Dylan的故事还会一直说下去,谁也不知道结局,没有答案。

在这个资讯快速的时代,没有答案这件事是异常的。我们的未知大约可能只维持数秒,只需要掏出手机搜索一下,想要知道什么、想要想起什么,答案在数秒间就会出现在萤幕那头。

在这样的一个时代里,我们也许会受不了没有答案的反问,也也许接受不到当问题抛出去之后,得到的答覆是:”答案就在风中飘荡。“我想这对现代人来说,说不定比已读不回还糟糕吧?

但电影看完我一直在思考Dylan说的,“你没有变得更好,你只是变得不一样了。”这句话应该不是一句好话,但却给了我一些模糊的慰藉。我们习惯以前进的视角去看待人类社会的进程,以为未来、进步就是好的。但看看我们此时此刻身处的社会,好像不全然是这样的。

我们只是变得不一样了,学习去接受每个阶段的不同模样,像颗滚石,也许才是人生的终极答案。

▌延伸阅读: 伊藤树《树犹如此》其他文章