青少年因求爱不遂就持刀捅死学姐这件事,是一场性别暴力(Gender Violence)事件。

我们社会对未成年犯罪的讨论太少了,很多话总是到了嘴边又软了下来。因为涉及未成年人,所以更需要斟酌遣词用字,许多关注也因此集中在“儿童教育”、“校园安全”与“青少年心理”。

那无比重要,但这阵子下来我觉得还有个视角没有太多讨论,至少没有出现在主流——那就是性别。

在这件事上大家都想知道,是什么导致少年这么做?所以在这里讨论性别话题好像是岔开话题、模糊焦点。但我认为这件事攸关校园安全、教育方式(体罚与否)、社交媒体管控,也应该攸关性别平等的教育。

少年真正的想法、动机是什么我们无从得知,案件现在也在审理过程中,我们就交给专业的司法体系处理。作为普罗大众,我们能做的就是在这件事上反思,进行更多面向的讨论,包括性别的视角都是非常关键的。

以下记录是希望大家能够更诚实、更全面地去看待这场悲剧背后的社会结构问题。

蓄意与过度的暴行

嫌犯持刀入校,凶器是网购回来的刀器,这是蓄谋杀人;捅人两百刀,是过度杀人(overkilling)。

这并非一时冲动。无论背后归因为何(包括家庭背景、社会环境、社交媒体影响等等因素),这个行为本身已经是超乎常人所为。它不是“不懂事”、“一念之差”这些字眼所能概括的。

所以在看到这些字眼描述时,我总觉得有一些很细微的不对劲——好像只要嫌犯多想一点,悲剧就不会发生。但我不认为这是一念之差,所谓的“差异”也许比我们想象中大很多。

一般来说过度杀人的暴行之所以可能发生,其中一个原因是,当凶手不再把对方视为平等的人。贬低、物化对方,是所有恶意的开端。

“男性孤独现象”与求偶焦虑

男学生因求爱不遂(无论他只是暗恋或有告白被拒的经历)而杀死学姐的事件,也能放在“求偶焦虑”的脉络中去理解。它跟“男性孤独现象”(male loneliness epidemic)是一种因果循环,是男性在父权框架中所面对的困境之一。

所谓男性孤独,并不只是指害怕单身,也反映出男性在情感与社交关系上的长期匮乏。以传统刻板印象来说,往往要求男性坚强、果断、有担当,不多话、不示弱;而女性则被教育要温柔、体贴、善于倾听。

在这个框架中,男性普遍上都不擅长倾诉(也可能是没有机会倾诉)自己的情绪。男性之间的友谊多半缺乏谈心的空间,于是孤独、焦虑、压力都只能被封存。

当这些被压抑的孤独感与对亲密的渴望长期得不到健康的出口时,它们就有可能被误导、扭曲,最终演变成社会问题,甚至刑事犯罪。这其中最典型的例子,便是“拒绝暴力”(Rejection Violence)——在告白、搭讪、示好或寻求注意时遭到拒绝或无视后,产生强烈的敌意与报复行为,从辱骂、恐吓、威胁,一路升级至跟踪、报复、绑架、强暴、甚至谋杀。

为什么明明”喜欢“却能伤害对方?这意味着在这些语境里,“喜欢”不仅是一种情感,也是一种权力的延伸——它预设了“拥有”与“占有”。当对方被视为“物件”,施暴者便能合理化自己的支配欲与暴力行为,甚至夺走生命。

我不确定马来西亚的情况是否与此类似,但是在国外厌女几乎是一种新兴思潮。在美国有不少KOL开始鼓吹有毒男子气概(Toxic Masculinity)的资讯,他们不只是在说女人应该怎样(那些老掉牙的厌女套路:女人应该贞洁、女人应该回归厨房,伺候男人),也包括男人应该怎样。

例如:要雄壮威武、有钱有权,才值得被女性青睐;性行为次数象征荣誉,单身或是处男代表失败;男人不该流泪,男人才是社会珍贵的资产⋯⋯

这些我们不陌生的传统性别刻板印象透过社交媒体输送,逼迫青少年去迎合这些苛刻又莫名其妙的条件,也让新一代青少年的父权以及厌女价值观逐渐养成。

不是“所有男人”(Not All Men)

我希望男性在阅读这篇文章时,先不要急着喊冤或自证清明。几乎所有女人都知道“Not All Men”,我们当然知道不是所有男人都是加害者。

但我们也需要诚实地看到:性别结构中的父权文化与教育,正在默许这样的暴力重演。

我相信绝大多数男性也同样厌恶这样的暴行,所以更需要一起去拆解那些让暴力得以发生的父权结构。女性一而再被杀害、强暴,我们不可忽视其中的根源——女人不被当作平等的人对待。

提出性别之必要

我认为说出性别是必须,因为这件事,包括之前的校园轮奸案,还有再之前的DeepFake合成裸照事件,都是性别暴力,是厌女和强暴文化的产物。

我希望大家在想“青少年为何变得如此暴力?”的时候,也应该用同等力气、资源来思考,“我们怎么做才可以保护女生?”这包括举报机制、性平教育跟家庭教育。

最基本的,告诉你的孩子,尤其是男孩子:色情笑话不好笑,朋友做错事应该制止,不是附和、参与;鼓励男生之间的友谊同样需要互相关心、讲心事;男生女生之间存在纯友谊;你不需要有亲密关系定义你的价值,为人正直、善良、真诚才是最动人的部分;而就算求爱被拒没什么大不了的,无论男女我们都要学习尊重各种型态的拒绝,这是成长的一部分。

这场悲剧引起大众的关注,正是因为我们关心这个社会,也在意青少年的生活。这件事越多理性的讨论参与,都意味着我们愿意投入资源去了解或改变环境——攸关儿童心理的、校园安全的、社交媒体管控的,同时也应该具备关于性别平等的思考。

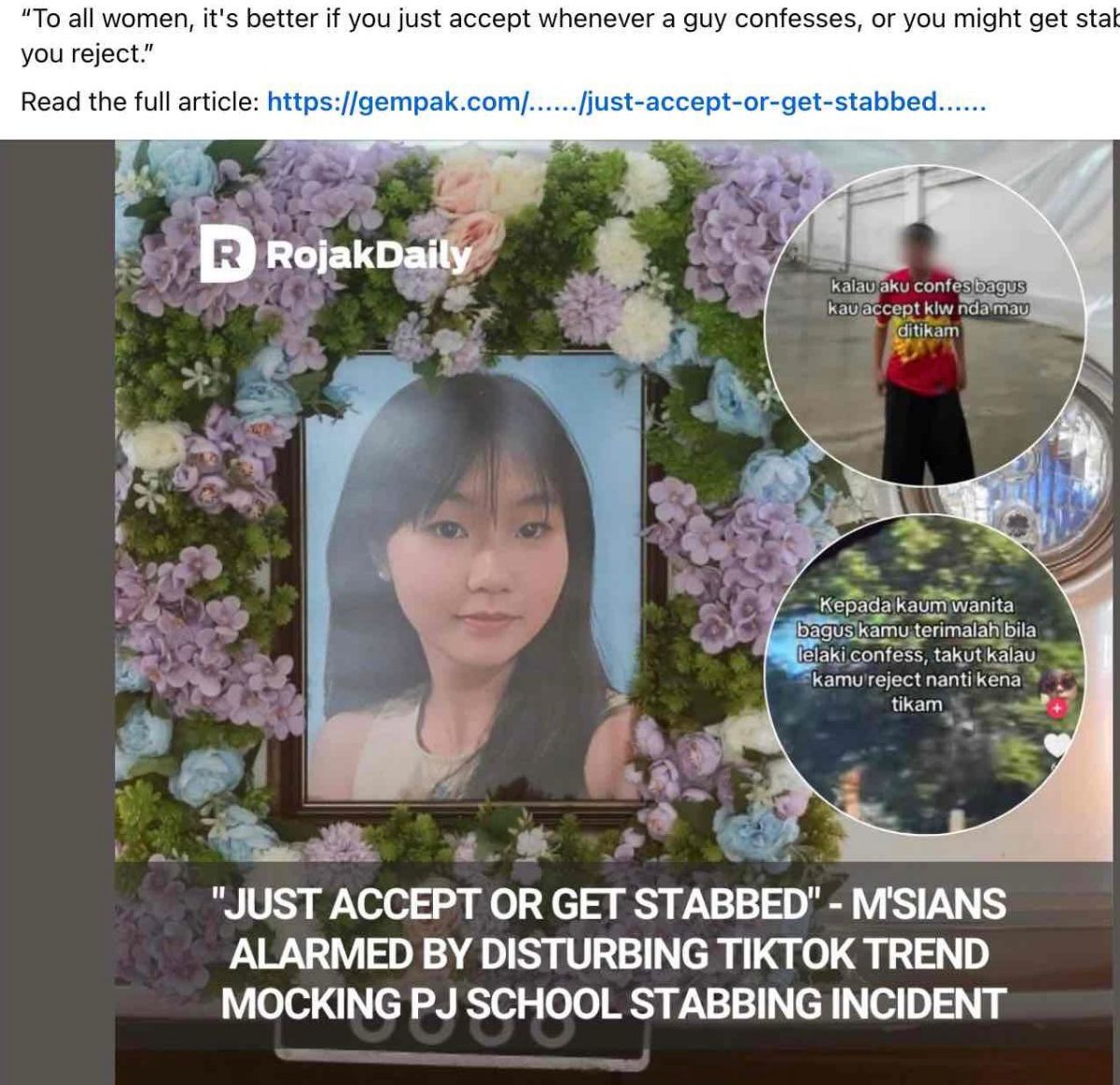

如果缺乏性平的讨论,似乎意味着告诉年轻女生们:你要害怕男性的愤怒,又或是拒绝告白、不回应暗恋的情愫是会招来杀身之祸的。而事实上也确实有报导提到,有一部分青少年已经在TikTok上开启“敢拒绝我就杀了你”类型的“玩笑”。

于是才觉得性别角度更值得写,因为我仍然相信教育与公共讨论有力量。如果我们谈校园安全、谈青少年心理,却避谈性别,悲剧只会一再地重演。

▌延伸阅读: 伊藤树《树犹如此》其他文章