一、作者与书籍简介

安焕然,新纪元大学学院中文系教授,厦门大学历史系博士,著有《小国崛起:满剌加与明代朝贡体制》、 《文化新山:华人社会文化研究》等著作。《海洋与南洋:海南人的历史与文化》 是他2024年出版的论文集,兼具学术严谨与人文关怀。

正如作者所言,本书缘起于马来西亚海南文物馆布展。其后,海南会馆联合会决定刊印成书,作为展览延伸读物。于是,作者遂将近十年来有关海南历史与文化的论文重新修订,汇集成编。因此,此书自编辑之初,即有兼顾学术严谨与大众普及之考量。

简言之,此书共有九章,并附一篇附记。内容涵盖历史、族群认同、饮食文化与宗教信仰,勾勒出南洋(马来西亚)海南人的基本面貌。 诚如白伟权所言,这些篇章有一个贯穿全书的共同视角,即本土与中国之间的连结。白伟权也提出,作者一再提醒读者,这种连结并非单向的,而是强调原乡与依居地之间的“纵向寻根”,以及依居地不同区域之间的“横向比较”。

目前,此书虽屡经讨论,但仍有若干议题值得回应。为求脉络清晰,本文先叙各章要点,继而提出个人看法。

二、各章概述

全书九章大抵可分为四个方面:其一,历史梳理,涵盖海南岛自古至清末的变迁(第一章),以及海南人与孙中山革命的关系(第二章);其二,新马海南社群的群体经验,探讨其历史精神、民俗文化与饮食传统(第三至第五章);其三,比较研究,凸显福建人、客家人与海南人在语言与饮食上的差异与交流(第六、七章);其四,宗教与性别议题,探讨天后宫的建置与女性参与,以及新马天后宫类型的整体概况(第八、九章)。

第一章〈天涯海角话海南:海南历史综述〉。此章以时代为经,概述海南岛自远古以来至清末的历史进程,并提纲挈领地展现海南人下南洋的诸般节点。本章有两点值得注意:其一,延续作者一贯的跨域与边缘视角,如引述周伟民与唐玲玲的研究,提及海南岛原住民与马来族的密切关系,或以田野调查经历为例,陈述南洋(马来西亚)海南人的女神崇拜;其二,作者断代不拘泥于朝代,而以主题为纲,将政治、经济、文化、教育融为一体,达致“通史”之效。大抵言之,此章勾勒海南历史梗概的同时,也为后续章节奠定了宏阔的视野与论述基础。

第二章〈孙中山与海南人〉。此章从孙中山、宋氏家族,以及效忠孙中山的海南籍将军陈策等精英人物,继而延伸至南洋革命的草根阶层,描绘海南人参与及追随孙中山革命的历程。作者的问题意识,在于弥补学界对海南籍革命贡献的忽视。因此,在叙述精英人物的同时,亦着力呈现草根群体的作用与影响。大致而言,此章篇幅虽短,但足以填补相关研究的空白。

第三章〈新马海南人历史精神的探索〉。此章提出,海南人因抵达南洋时间较晚,故经济基础相对薄弱。如此处境下,他们无力与其他族群竞争经济,只能把力量转向政治与教育。为此,作者举出原籍海南的政治人物经历为例,如20世纪50年代曾任马来亚副教育部长的朱运兴,以说明这点。此外,本章似乎也提醒读者,若仅以笼统的“华人身份”看待历史,往往会掩盖华人族群的差异。其实,华人族群在不同历史条件下,已走出各自的道路;此章所叙述的海南人经历与贡献,正是“华人族群”多面性的例证。

第四章〈谁是正宗?谁的传统——海南民俗文化的几个观察〉。此章以海南民俗文化为切入点,既提出问题,也在方法与视角上有所回应。作者提醒,探讨华人族群文化时,应注意“本地化”以及“再造”、“再建构”的过程,并联系其中的历史情境与文化脉络。就海南文化而言,既要从“在地”着眼,又要放眼“跨国”,方能体会其中同时具有的“本土味”和“南洋味”。例如,海南咖啡最初源自英国殖民者的饮食习惯,经南洋(马来西亚)海南人改造后,再传回海南岛,便是一例。类似例子,还包括海南鸡饭、海南话及祭祖习俗等。

第五章〈海南lap与海南年菜——新山海南会馆妇女团的家传菜〉。此章以新山海南会馆妇女团家传菜为媒介,探索其中的跨文化面向。例如,“海南lap”的字源考证,反映了海南岛汉黎交融的历史背景。又如常见的海南年菜蒜炒烧肉,在普通话(华语)语境下,往往被联想到“精打细算”。然而在海南话中,“蒜”音近“顺”,寓意“顺顺利利”。作者尝言,美食往往折射籍贯群体的文化底蕴与精神。简言之,本章虽以美食为题,实则揭示其背后的历史背景与文化脉络。

第六章〈跨文化的语言与美食:南洋风味的福建人和海南人〉。此章以比较研究为途径,解析福建与海南族群文化在南洋传播的特征。研究认为,福建人(主要为漳泉闽南人)移殖历史较久,在地化程度较深,而且具有落地生根的意念。因此,其生活用语与饮食习惯,不仅吸收本地与西方文化,在跨文化交流中亦占重要地位。例如,现今马来语中的若干外来词虽源自“汉语”,然大多取自福建话。而海南人势力较小,流动性强,多怀“回乡”(海南岛)的意识,但其饮食文化却呈现出跨文化的融合风味。然而,作者强调的不止于族群文化传播本身,他还提出,华人文化在东南亚的发展与建构,不应仅视为“中华文化的传播与对他者的影响”,抑或单向的同化及涵化。凡过于简单化、单一化的论述,往往偏离真实的历史脉络。

第七章〈身份认同与南洋品牌——马来西亚客家菜与海南餐饮〉。此章虽同样以比较研究为途径,但着重凸显客家与海南族群饮食文化的差异。简言之,作者认为,客家菜的符号化,与客家人的身份认同、内部组群的整合与凝聚、经济地位,以及集体记忆符号的打造密切相关。例如擂茶,虽被视为马来西亚客家族群的象征,然而梅县、大浦等客家原乡的饮食文化中,却未见此菜式。相较之下,海南人则向外延伸,透过饮食吸引大众,打造餐饮品牌。除了先前举例的海南咖啡,迎合马来人口味的mee hailam亦是海南厨师跨文化再造的成果。易言之,本章透过饮食文化的对比,揭示其后的思考脉络:有的籍贯族群藉饮食强化内部认同,有的则以跨文化的“南洋品牌”彰显其创造与再造的意涵。

第八章〈马来西亚海南会馆天后宫的建置兼论其女性参与〉。此章承续作者一贯的“纵向寻根”与“横向比较”,探讨传统宗教与宫庙的性别因素,例如海南人的女神崇拜,以及部分宫庙仪式中的女性参与。白伟权认为,本章提出:“在华人女性经常被拒于神圣信仰空间之外的传统背景下,天后作为女神信仰,使海南女性得以突破禁忌而参与其中”。 但我认为,除了女神信仰以外,此章更重要的意涵,在于说明这些参与并非出于“男女平权”或“两性平等”的理念,而是建立在“性别分工”与“男女授受不亲”的文化观念之上。其后所反映的,实为华人传统社会中两性关系的生活态度。故“突破禁忌而参与其中”之说,未必妥当。更为稳妥的解读是:从若干庙务与仪式分工的记载可见,女性的参与多限于特定环节,且多由年长女性承担,显示的是既定性别秩序内的“有限授权”,而非真正意义上的“禁忌突破”。

第九章〈论马来西亚天后宫的类型〉。此章从在地化视角出发,举出多项田野例证,说明新马妈祖信仰与原乡天后宫的若干共同点,如经商图富的俗愿及其历史渊源,同时亦揭示其有别于两岸三地的若干特征。这些特征一方面体现了在地化的结构功能演变,另一方面也反映了当下“中国因素”的介入。就前者而言,新马天后宫并无台湾妈祖信仰所强调的“进香”与“分香”的等级次序与交流,宫庙之间地位大抵平等;就后者而言,本地天后宫原先与中国湄洲祖庙并无深厚渊源,然而近年随着中国以软硬实力并进的“大外宣”介入,反而改变了其祭祀格局,部分宫庙之间的位阶结构亦随之调整。由此可见,文化并非一成不变,而是因时因地而演变。若执着于永恒不变的正统来检验各地文化,未免缘木求鱼。

大致而言,以上各章概述,或因篇幅、或因脉络、或因理解差异,难免有所偏颇。但透过这些叙述,仍可大致把握全书的内容与构架。

三、回应与补充

综观全书,安焕然的论述确实为南洋(马来西亚)海南人研究开拓了新的视野与面向。无论是宏观之论述,抑或细微之观察,皆能体现其一以贯之的研究路径,即“纵向寻根”与“横向比较”。然而在肯定其贡献之余,仍有若干不足之处和需要回应、讨论的问题。

首先,白伟权认为,在绪论中,作者用较多篇幅介绍马来西亚海南文物馆的设立,而对全书九章的内容,仅在文末略作简介。白伟权也提出,由于本书主要是作者先前相关文章的汇集,更需一篇专门的导论,以整合各篇观点,凸显全书的中心思想。 我认为,这一点评颇为允当,确实揭示了本书在架构上的不足。

其次,内容方面,此书虽在编辑之初即有意兼顾学术严谨与大众普及,但若要更贴近一般读者,仍宜增补更多插图。例如书中所提及的丘濬、海瑞、天后圣母、水尾圣娘,以及第四章论及的海南家祭祖先崇奉,若能配以图像,则便于缺乏相关背景的读者理解。

此外,随着新史料的发现,部分论述亦有再行补充之必要。作者在第八章引述谢诗坚的说法,谓:“槟城海南会馆据说是海南人在马来西亚最早建立的天后宫,其创建应在1867年或更早,但至1925年才将天后宫正名为琼州会馆。也就是说,槟城海南会馆是先立宫庙,后创建会馆的”。 11 其立论基础在于:槟城天后宫于1925年始“正名”为琼州会馆。然而此说在叙述上颇为含混。所谓“正名”,究竟意味着此前并无“琼州会馆”之称,还是仅在1925年才开始使用?遗憾的是,翻查谢诗坚原文,亦未见清晰交代,仅云:“根据《槟城琼州会馆馆史》,槟城琼州会馆之名,实始于1925年”。

我的看法是,槟城海南会馆(为便于叙述,以下称为“琼州会馆”)确实“先立宫庙,后创建会馆”,而且确于1925年“将天后宫正名为琼州会馆”。然而,“琼州会馆”一称在此前已通行。所谓“正名”,实是以“琼州会馆”取代“天后宫”,却仍保留天后宫的标识。易言之,作者的立论并无大误,但因文献不足,论述略显失却脉络,有过于简化之嫌。至于所引文献,本身亦语焉不详,反使问题更为含糊。

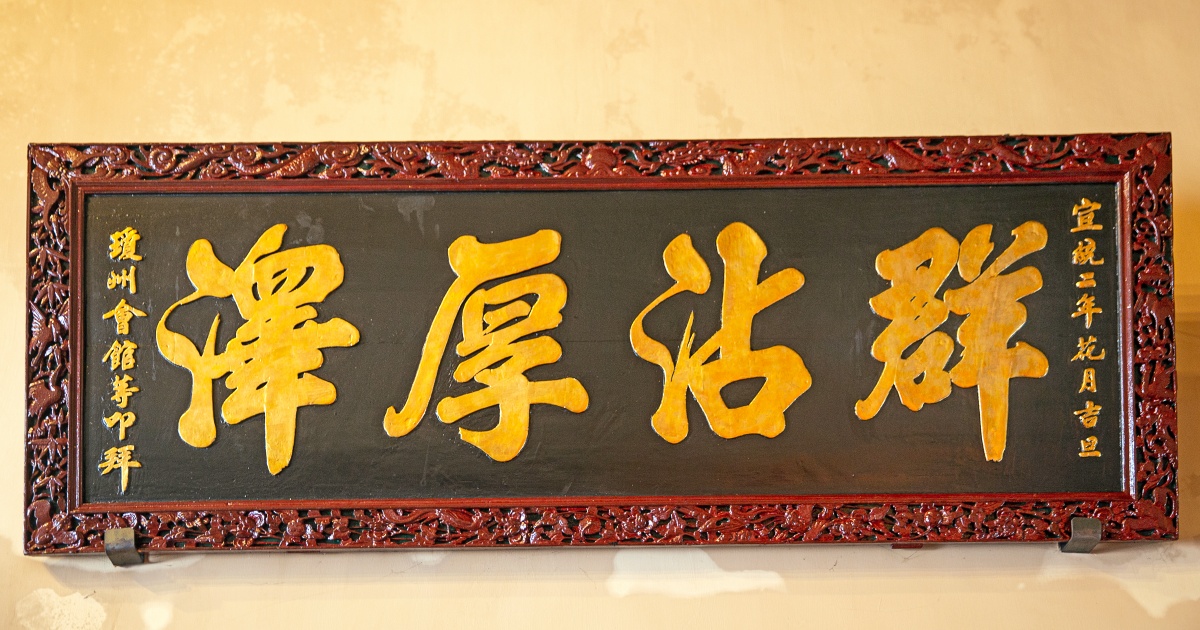

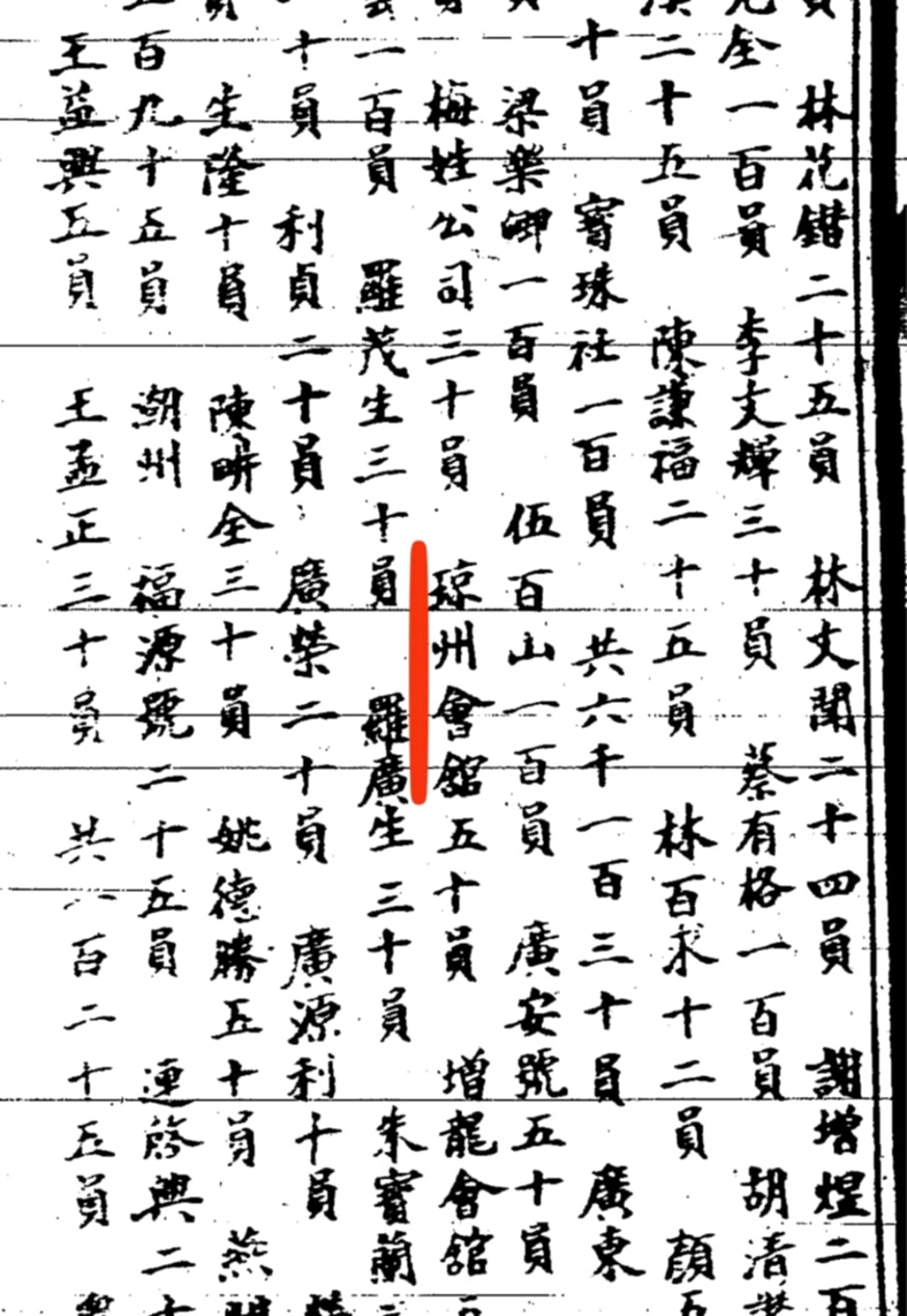

首先,如何证明“琼州会馆”一称在此前已通行?此可从历史文物加以印证。其一,会馆内部碑刻:1911 年《重建捐缘碑》载有“不佞周衡山邀建琼州会馆于梹城(槟城)”,可见当时已使用“琼州会馆”之名; 其二,社群相关文物:大伯公街福德祠现存一方宣统二年(1910)敬赠的“群沾厚泽”匾额,署名为“琼州会馆”;其三,报刊材料:1896 年《槟城新报》已载有“琼州会馆”捐款纪录。 综观馆内碑刻、社群文物与报刊材料三者的互证,可知 1896 至 1911 年间,“琼州会馆”一称已然通行。由此观之,谢诗坚所谓“槟城琼州会馆之名,实始于1925年”,恐非确论。

其次,如何证明“所谓‘正名’,实是以‘琼州会馆’取代‘天后宫’,却仍保留天后宫的标识”?此可参考特刊资料。其记载云:1925年,会长王谟仁力主将“天后宫”更名为“琼州会馆”。另据耆老林篆丹回忆,原先悬于馆外的“天后宫”匾额,系王氏不顾忌讳亲手拆除;但因俗情难违,王氏又遵循公议,另书“天后圣母”小木牌悬于一旁,使“天后宫”之名仍存。 由此可见,“琼州会馆”取代“天后宫”之说,经由文物与文献互证,不仅表明该称谓早已通行,更折射出当时的历史情境与社群考量,远非“正名”一语所能概括。

四、总结与启示

综上所述,本文先概述本书各章脉络,再就内容与史料两端略作回应。简言之,本书所涉内容,足以勾勒南洋(马来西亚)海南人的大致面貌,于学术上自有其开拓之功。其不足之处,亦小瑕不掩大瑜,仍待将来研究补充完善。

更重要的是,此书对一般读者同样有所启示。概言之,马来西亚华人往往以“华人”一名求同,却忽略了差别,导致:只见其“同”而不见其“异”。然而从书中可见,“华人”其实由福建、广东、客家、潮州、海南,乃至福州、广西、三江等族群构成;他们的传统各不相同,而且这些传统也多为因地而生的再造。于是问题随之而来:我们习焉不察的“华人”,究竟指涉何群体?我们笼统所称的“传统”,又究竟属何类别?若不加以辨析,只作笼统之概括,终是失诸偏颇。因此,此书的另一价值,亦在于启示读者:唯有在“同”中辨“异”,方能更贴近“华人”的真实面貌。

然而,就读者群定位而论,此书“兼顾学术与大众”的写作策略未臻理想。作者虽意在兼顾,但行文仍以论文体例与学术语言为主,对缺乏背景的读者而言,门槛偏高。由此可见,其“学术”与“普及”之平衡尚待调整。若有再版,于确保论证厚度之际,改进表达并加强图像呈现,如术语释义、段落导引、插图、时间线等,当能更妥善兼顾不同基础与背景的读者。

▌延伸阅读:覃勓温专栏《珠嶼芸編》其他文章