图书馆理应是城市里安静的力量,让想躲避俗人的社恐动物有栖身之地,也让想冲破思想禁锢的人找到出路。

在马来西亚,踏进公共图书馆的那一刻,现实往往与想像差了十万八千里。

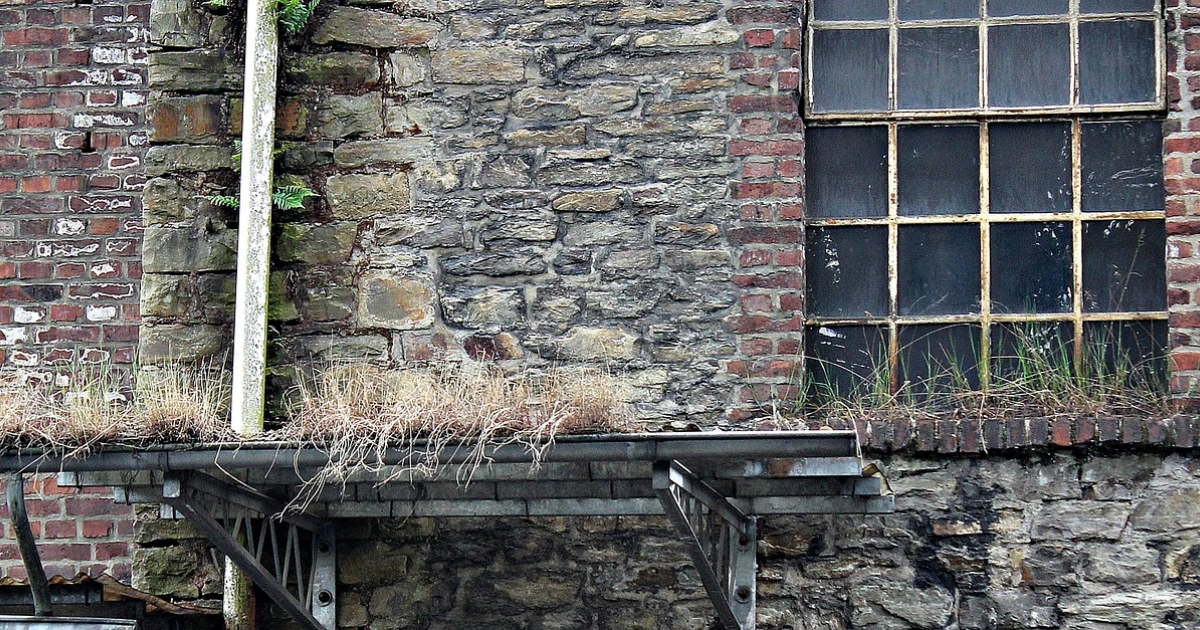

最近到哥打白沙罗(Kota Damansara)公共图书馆,撞入眼帘的是半开的铁门、杂草丛生的庭院,犹如被社会遗忘的废墟。走进去,大厅像被讨债的流氓搬空的办公大楼,远远角落唯一的活物是一名妇人,她很忙碌地对着手机谈笑风生,无暇顾及“来宾”。

我疑惑地想离开,却又被门外那个“Perpustakaan”招牌震住,于是不甘心地回头问她:“这里真的是图书馆吗?” 她指着上苍,简短撂下一句:“在楼上。”

上楼后,最显眼的是一面划了很多斜杠的禁令牌子:无领上衣、短裤、短裙、饮食,统统划“\”;抽烟、亲昵行为,也都划“\”。它的用意昭然若揭:你想进来看书,那就先勇闯第一关——道德审查关卡。

我有一种太监被阉割般的沮丧,那沮丧浇熄了想要阅读的热情。

其实,另一间公共图书馆更靠近我家,我最常光临的图书馆是敦依斯迈花园(TTDI)公共图书馆。我贪图此图书馆的超强冷气,冷到几乎可以雪藏鳕鱼,不过,网路速度慢到只有五兆(Mb)不到,向柜台提出问题,结果得到一句:“只有你一个人投诉。”言下之意,是我大惊小怪。

后来写投诉电邮,电话联络,全部石沉大海。

敦依斯迈花园也不是一无是处,政府或市政局的拨款,用来买宜家家具了(咦?这也算此图书馆的“优势”?)。你会看见自己家里的宜家桌椅也出现在那里,去敦依斯迈花园图书馆翻书,活像翻阅一本被翻烂了的过期宜家商品型录。

至于那座坐落于莎阿南、号称规模最大的雪兰莪州公共图书馆(Perpustakaan Raja Tun),嗯,宏伟的大楼里,国语与伊斯兰书籍摆得热闹非凡,英文与国际杂志却少得可怜。想借些亚马逊畅销书排行榜上面的国际名著或新书,十之八九扑空。

馆方称电子资源也很丰富,但大多只局限于国语与伊斯兰内容,与世界猛然断裂一样。我申请了电子图书馆身分,登入之后,不到半个小时就登出,从此各自安好,互不拜访。倒是雪兰莪州公共图书馆馆外那片矿湖,天气好的时候,风景如诗如画,但再好的风景,也无法弥补馆藏本身的空洞。

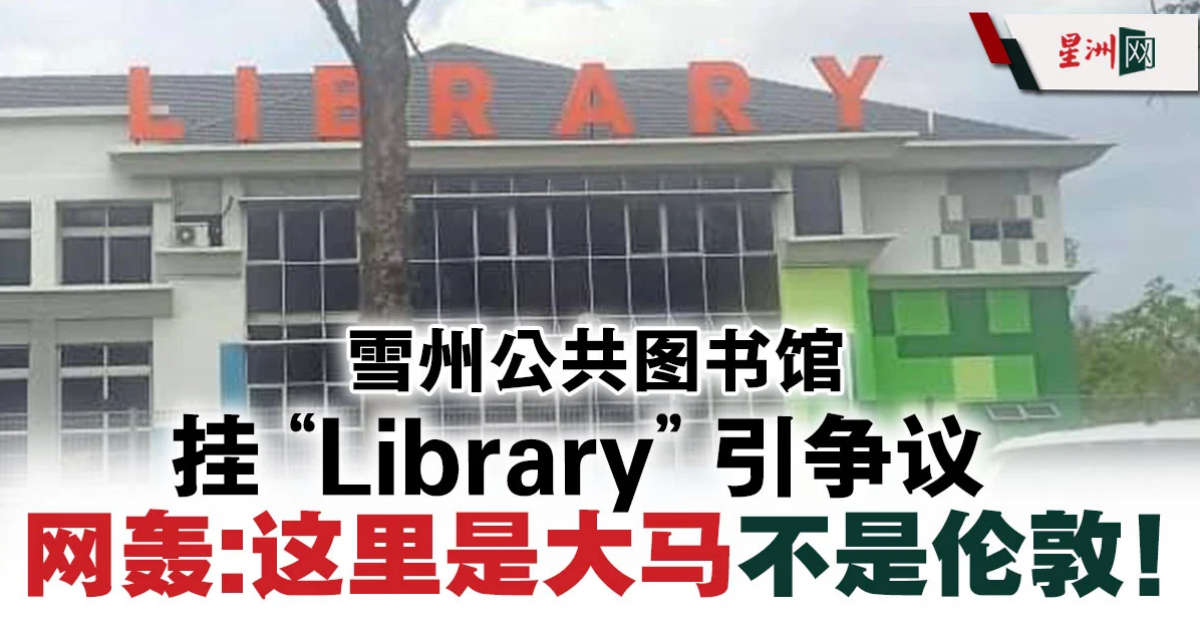

2024年,万宜(Bangi)公共图书馆因为外墙上挂着“Library” 大大的英文字,“冒犯”了当地居民,许多人群起抗议和谩骂,说英文标识侮辱了国语,怀疑馆方仍旧念念不忘英国殖民时的帝国主义。我想,抗议的人都是不看书的人,那么用力地纠结一个招牌的用词遣字,却无视真正该被检视的图书馆本质:藏书、设备、服务,以及是否真能让所有人自由地走进知识世界。

我们似乎越来越热衷于在“道德规范”、“宗教狂热”或“语言标签”等意识形态里打转,错失了对真正文化基础的建设。图书馆若因衣着、宗教、姿态或语言的细枝末节而设限,那么它只能与“文明灯塔”背道而驰。

我没有把握向你保证,你在哪一间本地公共图书馆可以找得到《经济学人》杂志,恐怕,那些地球人正在翻阅的书籍,在本地公共图书馆的系统里一概显示“此书不存在于马来半岛”。过去的马来半岛,如今变成一个神奇的国度……

在这里,知识的边界被头巾蒙蔽,官僚红笔划叉的噪音盖过了书页翻动的声音。

▌延伸阅读:施宇专栏《诚实偏见》其他文章