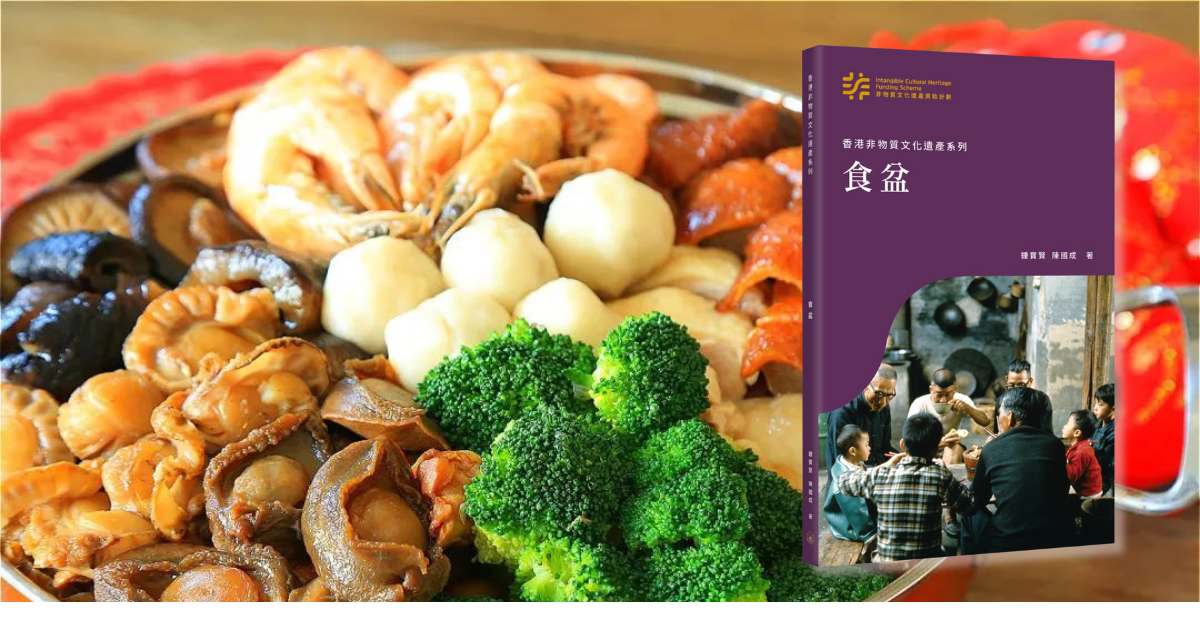

近两年来,在马来西亚的美食版图上,潮州菜悄然冒头:从过去被视为街头小馆、家乡味道的小众料理,转化为不少私房菜、限定餐桌、预约料理的新兴品牌。这些私房潮州菜不再只是複刻旧风味,而是带着意识地对潮菜的文化脉络提出诠释,即如何在今日的环境里,让潮州菜有新的美感与位置。

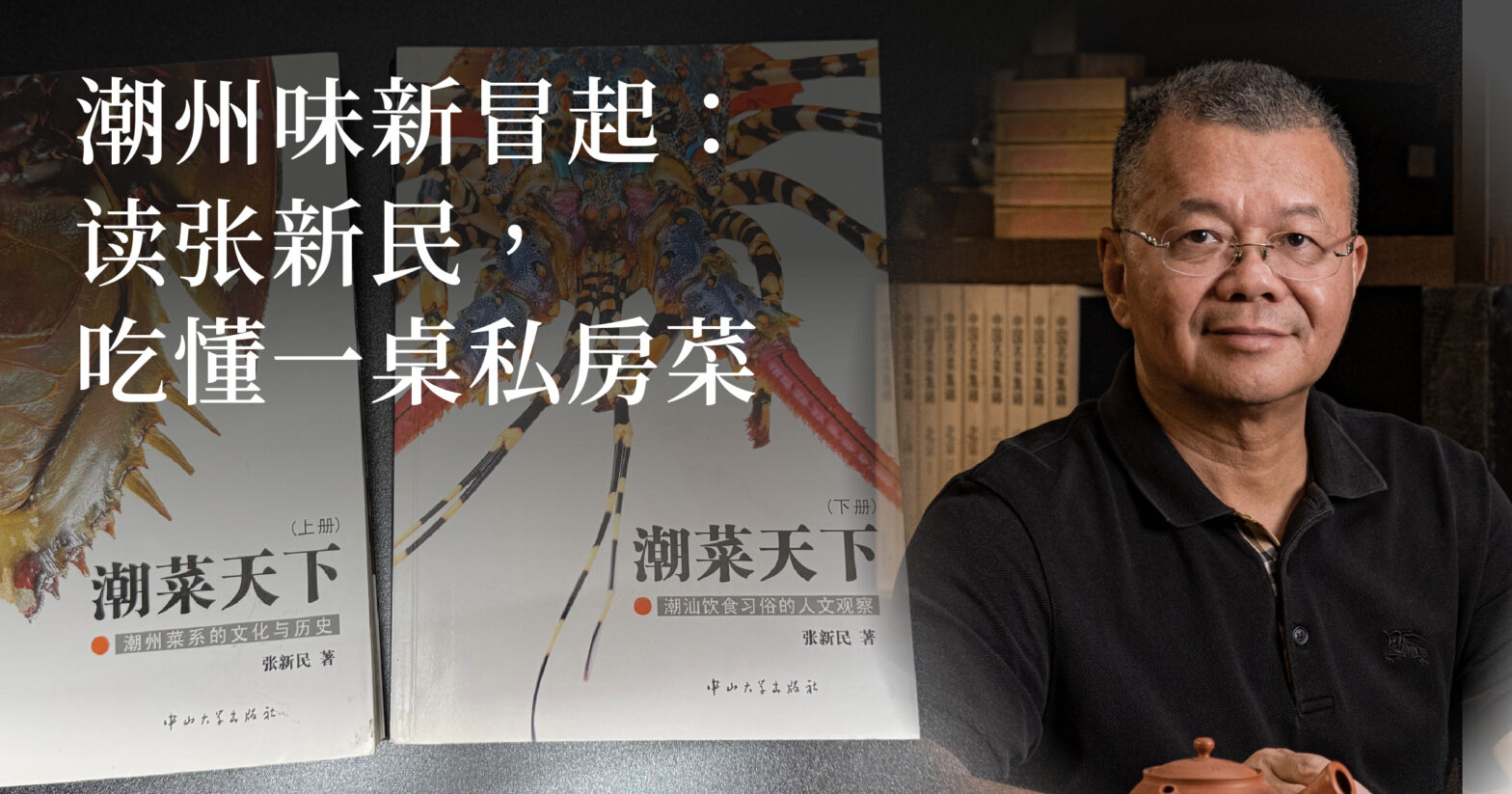

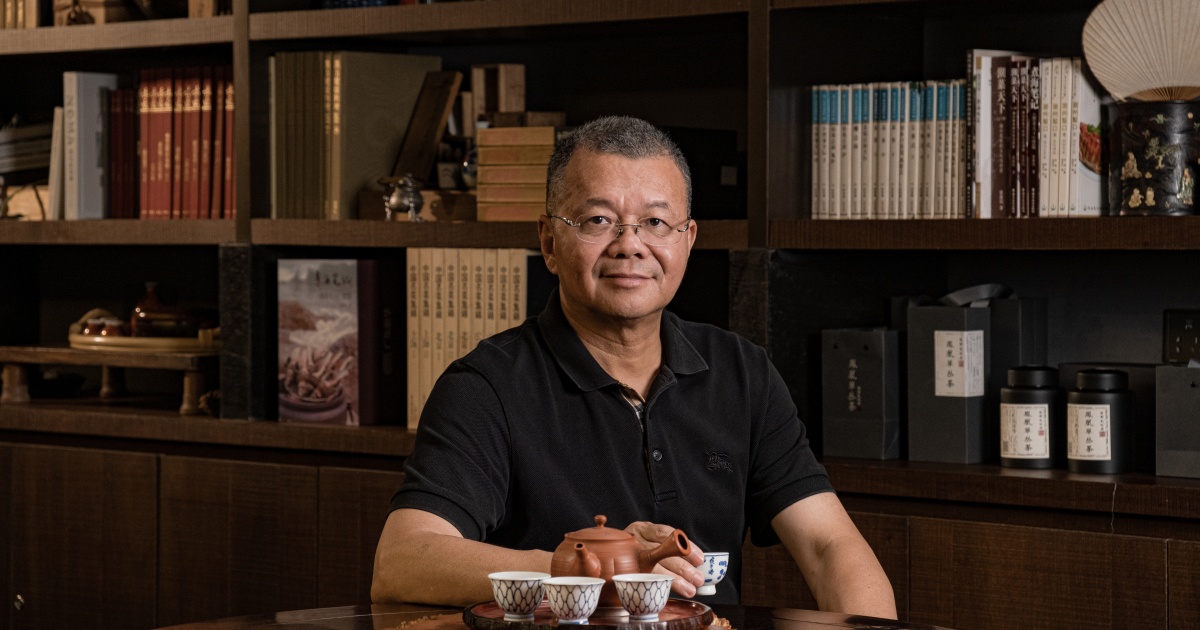

若谈认识潮州菜,张新民这个名字,几乎可以说是门槛、入门必读。

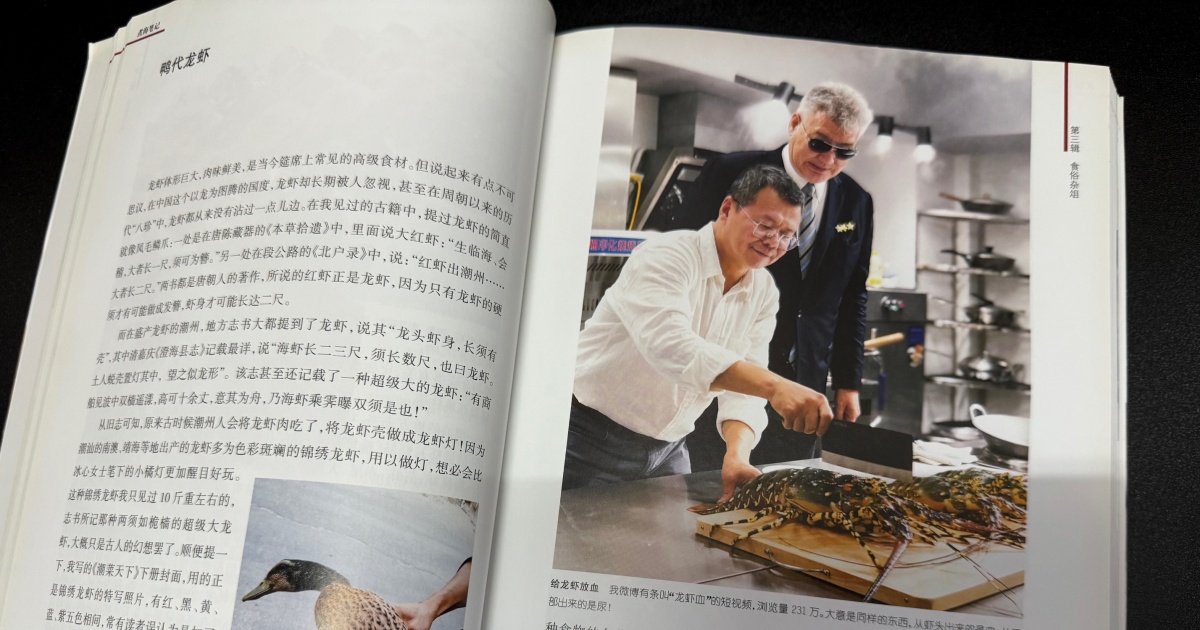

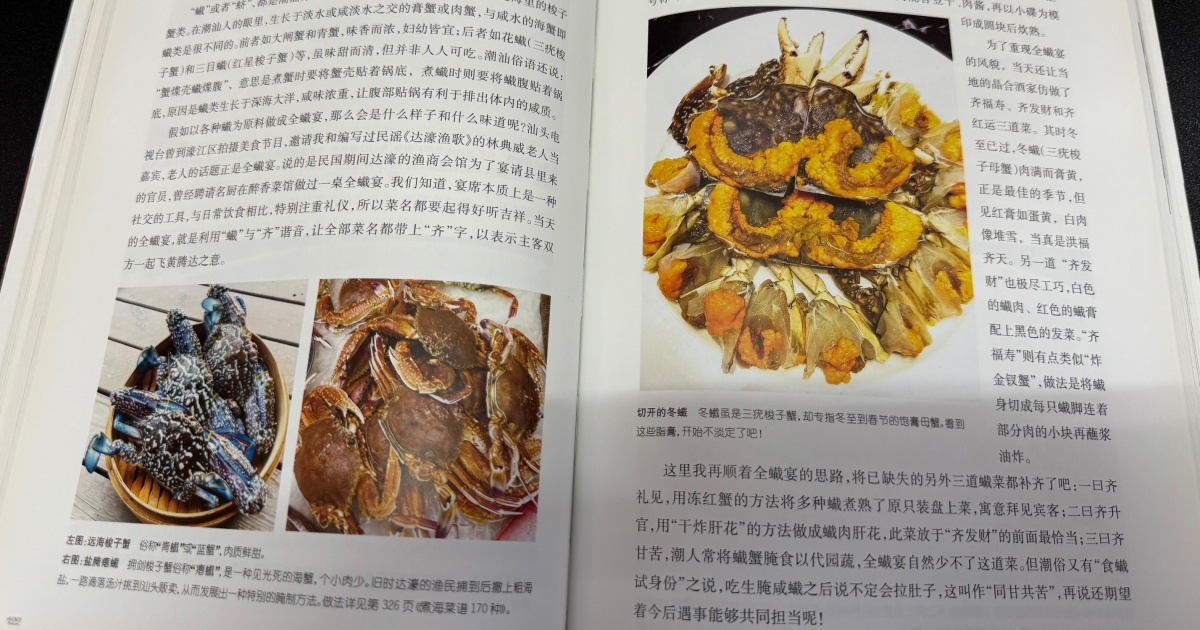

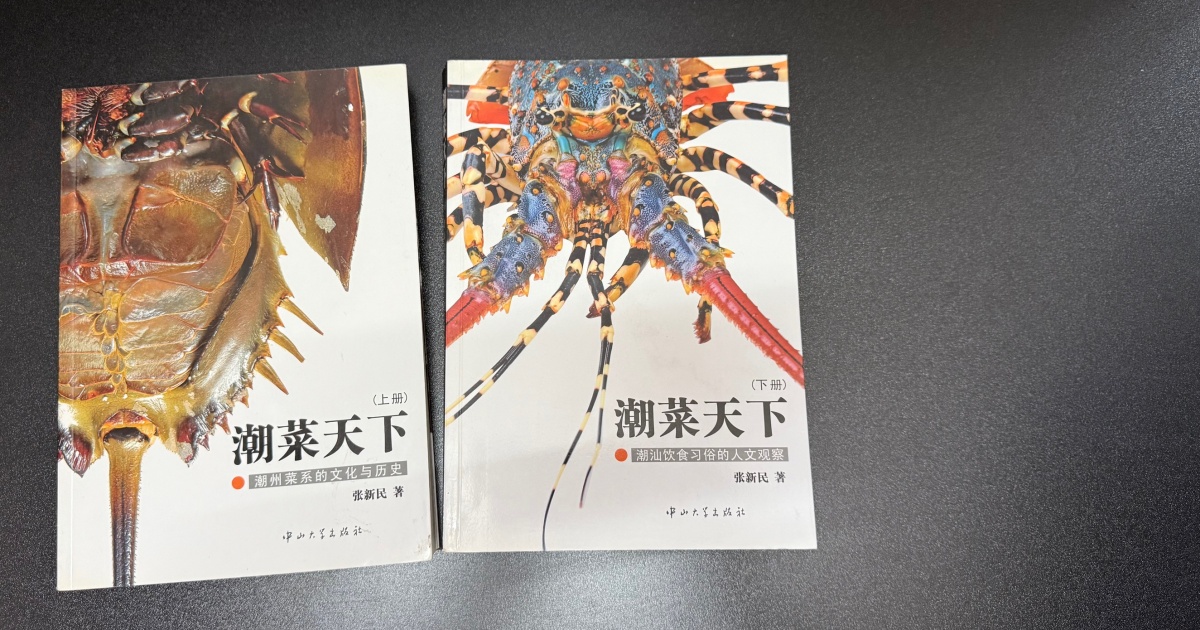

他这些年透过《潮菜天下》、《煮海笔记》与《潮州帮口》系列等着作,从饮食记忆、地域风土、食材质地、烹饪思路、文化脉络等角度,为这道菜系搭建了一条“书写通道”。

在中国,对很多餐饮人与食客来说,张新民常被视为那把“打开潮汕饮食世界之门的钥匙”。在《潮州帮口》的前言里,蔡澜就写道:

“新民是我认识的一位最勤力写作,也最勤力吃的友人。”

这一句话既是称赞,也是提醒:文本的深厚,往往来自作者对“吃”的细致体会与长年积累。

回看潮州菜在马来西亚的新冒起,我看见几条相互作用的脉络。其一是市场与消费者的口味转变:中产、新中产开始追求特色、地方性、文化感,而不仅止于大众中式菜式。

其二是厨师与经营者的文化自觉,他们不愿止步于复刻,而是试图在现代餐桌条件下,重新诠释食材、火候、风味与摆盘。

其三是文本与参照系统的补足:没有参考、没有对话,很难让这些餐饮实验具有“历史感”与“文化厚度”,这正是张新民的书写发挥作用的地方。

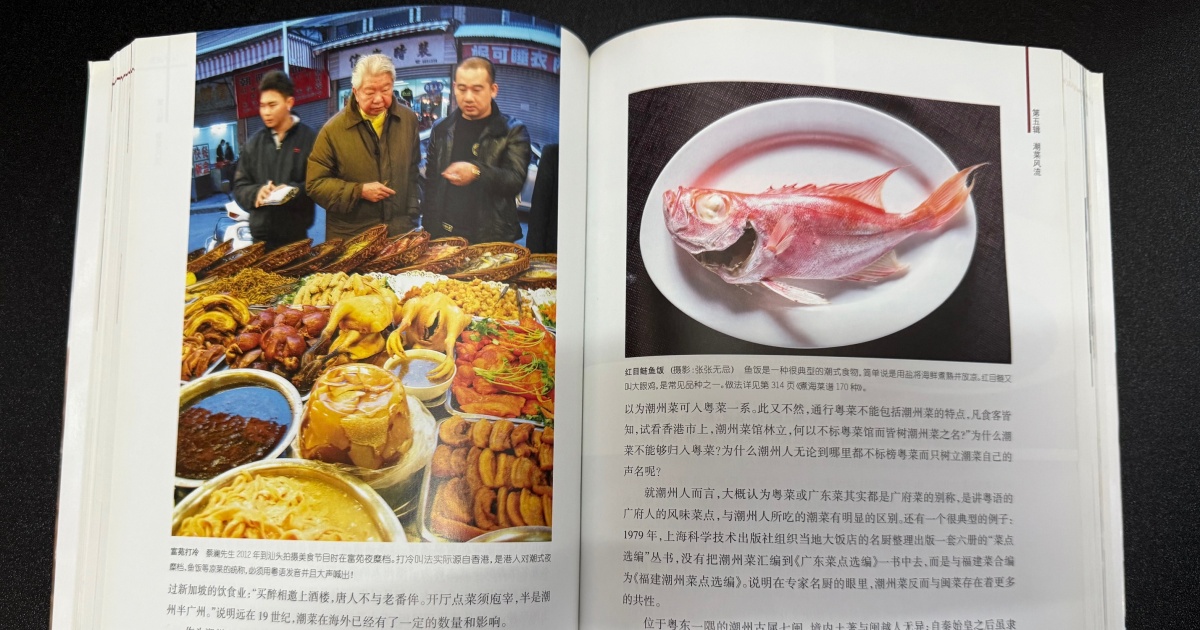

张新民早在多年以前,即把一道菜拉出厨房,拉到地理、族群、生产、生态、海洋、节令、人情的场域中。他写卤味、鱼丸、糜(粥)时,不只讲调味、技法,更问来源、演变与在地语境。他在《潮菜天下》中将“潮州菜系的文化与历史”作为核心命题,试图以散文与考察、民俗与食材并重的方式,建立一个较为完整的潮菜书写体例。

在《潮州帮口》这个系列里,他和蔡澜一同以“帮口”(即闲谈)为模式,对潮州人的性格、语言、风俗与饮食做抒写。这样的模式,使得潮州菜的书写不显得冷峻,而带入人的情感与地方感。

更难得的是,他对传统与创新的思考也有相当清晰的表达。他曾说:

“厚今不薄古。睁眼看世界,清楚自己在世界中的方向……一棵大树创新之根是不断深入大地,在深厚的土壤中寻找能量来源,无根之树注定无法参天。”

这种观点,正好对应当下许多马来西亚潮州私房菜厨师的心境:在保留传统味道的同时,也必须回应新的环境与食客需求。

他还强调:“现代性与传统,并非森林两条互相背离的小径,而是一体两面,充满融合,碰撞,撕扯与拥抱。”

这句话对今天的马来西亚潮州菜而言尤其切题。从街头夜粥到高楼夜宴,无不是传统与现代在同一张桌子上的交错。

此外,张新民也曾直言不讳地批判过“空洞的创新”:

“所谓‘传统手法’,就是加工过程悉遵古法,不要急于创新……有些厨师根本就不会做菜,居然还好意思‘创新’,其实不过用‘创新’的名义掩盖基本功或原材料的缺陷而已。”

这种直白,正是他的文字力量所在。他提醒大家:创新必须立基于技艺与食材,否则只是华而不实。

因此媒体才会形容他:“是那位把潮州菜从‘餐桌’带到‘书桌’,又再从书桌送回餐桌的书写者。”这句话,几乎成为张新民贡献的最佳註脚,也是我在读他文字时的体会。

从马来西亚的情境来看,这样的语录功用具体表现为:年轻厨师可以从中寻找风味脉络与灵感;餐饮品牌可以插入文化叙事,使菜式不只是味道,也有故事;食客可以有一条通道,把餐桌的味觉体验连结到地方、历史与认同。

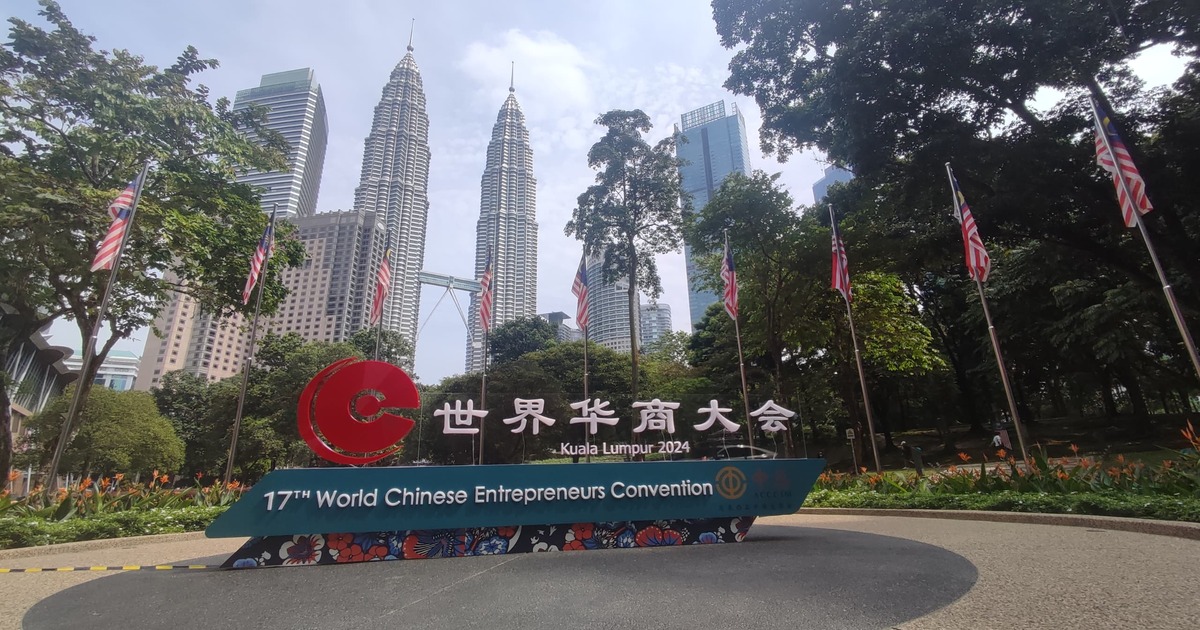

当我们在吉隆坡、巴生谷、槟城等地看到一家家潮州私房菜、限定餐桌、小尺寸摆盘的潮州料理,这些现象即是在蓬勃成长,更是在消费格局、餐饮美感、文化传承之间,试探着各种可能性。

而当你先读一读张新民,再走进餐桌细细品尝,那一刻往往会豁然开朗:原来味道背后,还有这样一整个世界。

参考书目

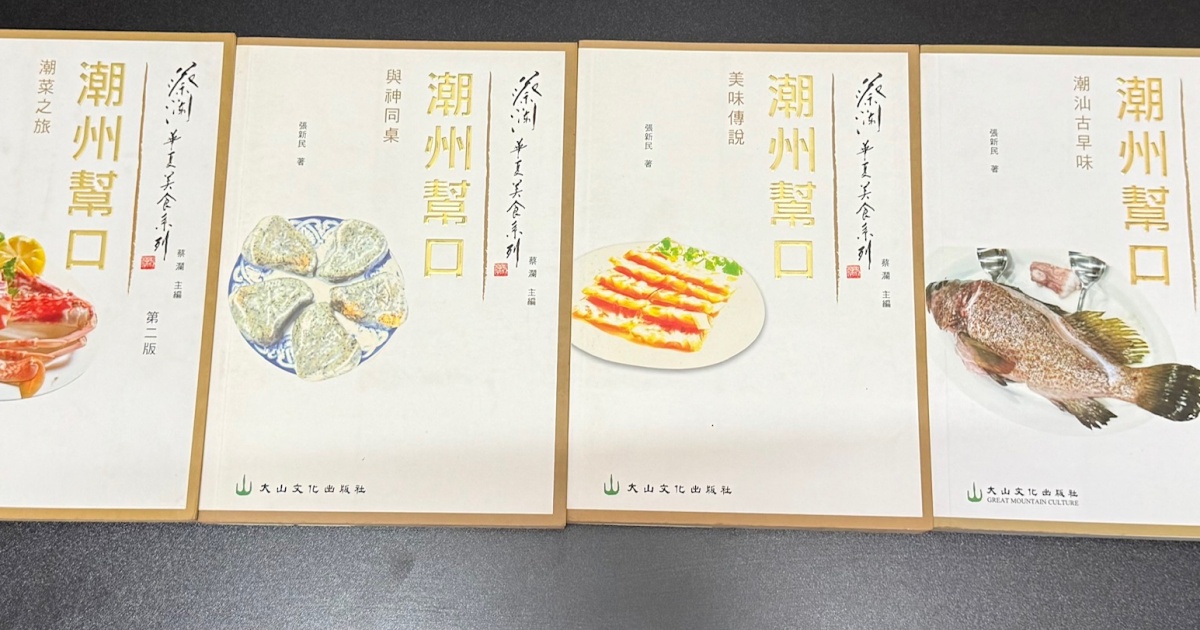

书名:《潮州帮口》(1-4册)

作者:蔡澜主编,张新民著

出版社:大山文化出版社

出版年份:2009年

书名:《潮菜天下:潮州菜系的文化与历史》(上下册)

作者:张新民

出版社:中山大学出版社

出版年份:2011年

书名:《煮海笔记》(潮菜天下续篇)

作者:张新民

出版社:岭南美术出版社

出版年份:2020年

▌延伸阅读:马拉妹专栏《食字有味》其他文章