最近重投张爱玲怀抱,把祖师奶奶的作品找出来重读(说找出来是谎话,明明就在书架上供奉着),这几天读着那篇乱伦的《心经》,心底不得不折服于祖师奶奶说故事的深厚功力,真是雅俗共赏,不用像琼瑶那样生癌也不用意外(宋淇语)就能把小说写得那么好看。

小说好看归好看,对于作家的私人信函往来,我更在意的是里面的八卦,文化文学界的可以让我吃的陈年老瓜。

我们可以从这一封封的信函中,感受到宋淇夫妻和张爱玲的亲密友好关系。这一趟趟的鱼雁往返中,读者享受着窥探他们彼此间的情谊与秘密,窥探祖师奶奶的生活方式,实在是让张迷过了很大很大的瘾。

这几年,好像很少听人说起张爱玲。我在猜想是不是民国热已然过去了呢?还是中国的文化政策,把民国热给压下去了呢?还是读文学的人都不太想提张爱玲了呢?还是,张爱玲慢慢的变成不那么让人热衷的文学文化符号呢?

上面的一切都是我的假想!因为,港台甚至是马新的书店里,还是可以看到装帧精美的张爱玲作品。最近,张爱玲的《传奇》再推出,红色的封面,设计是越发复古和纯粹,拿在手中十分喜悦。但价格却不再似从前那么亲民。

我很庆幸生在书价没有高昂到吓死人的时代里。当年,我的张爱玲作品买的是陈子善主持编辑工作的简体字张爱玲文集。不知不觉,这已经是十几年前的事情了。

近期搬家曾经犹豫过要不要把张爱玲的作品都捐给图书馆,所幸悬崖勒马,没把书给捐出去。于是乎,我这套“杂七杂八”拼凑而成的张爱玲文集,除了散文集不知所踪,以及不甚喜欢的剧本、翻译不在收藏范围内,张爱玲的作品几乎都陈列在我的书架上。

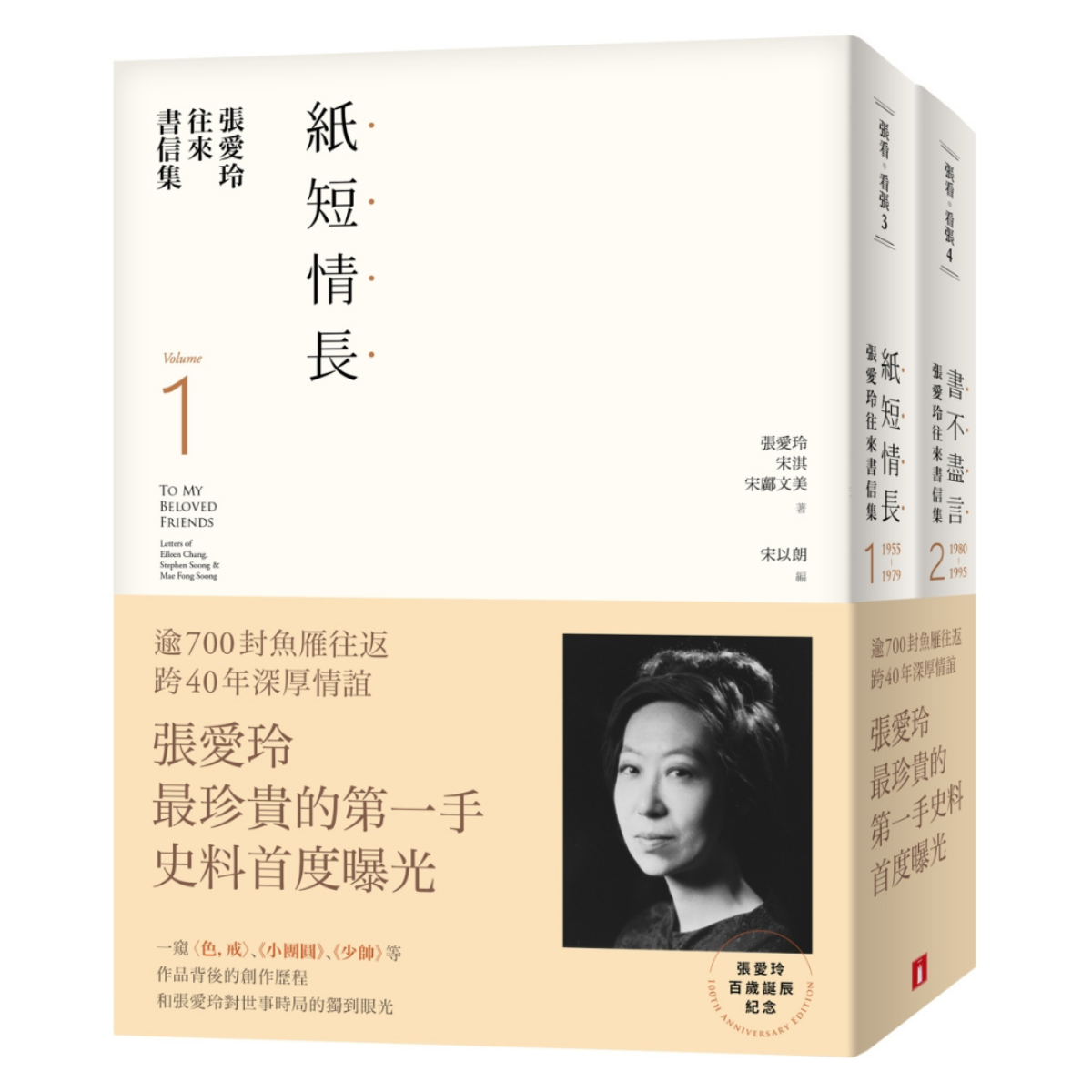

近日,得到宋以朗主编的《张爱玲书信往来集1:纸短情长》与《张爱玲书信往来集2:书不尽言》,喜不自胜。翻阅拜读,如获至宝,可以让我这位一度叛变的“张迷”重回张爱玲的世界,透过宋淇夫妇与张爱玲的通信,管窥张爱玲的日常。

不过,这书有趣的地方还不在张爱玲。我更喜欢读宋淇夫妻的回信。宋淇的回信太有趣,身为张爱玲的“经纪人”,举凡大小事情,宋淇都尽责的为张爱玲“翻译”、转达、分析,而且精辟到位。

不过,这些书信里最有价值的除了是研究张爱玲的文学与生活外,如果想了解1950年至1995年的台湾、香港出版和文化文学圈情况,这本书信集是很重要的文献数据,我们可以从宋淇夫妻的视角,看他们如何点评当时文化、文学、编辑、出版界的名人们。

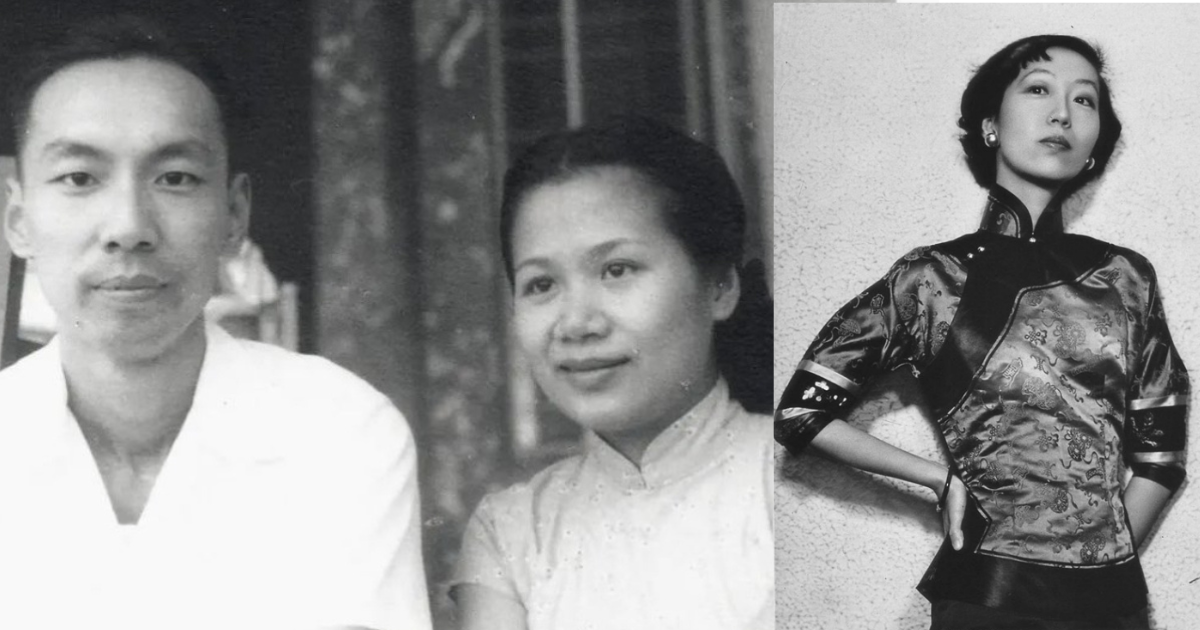

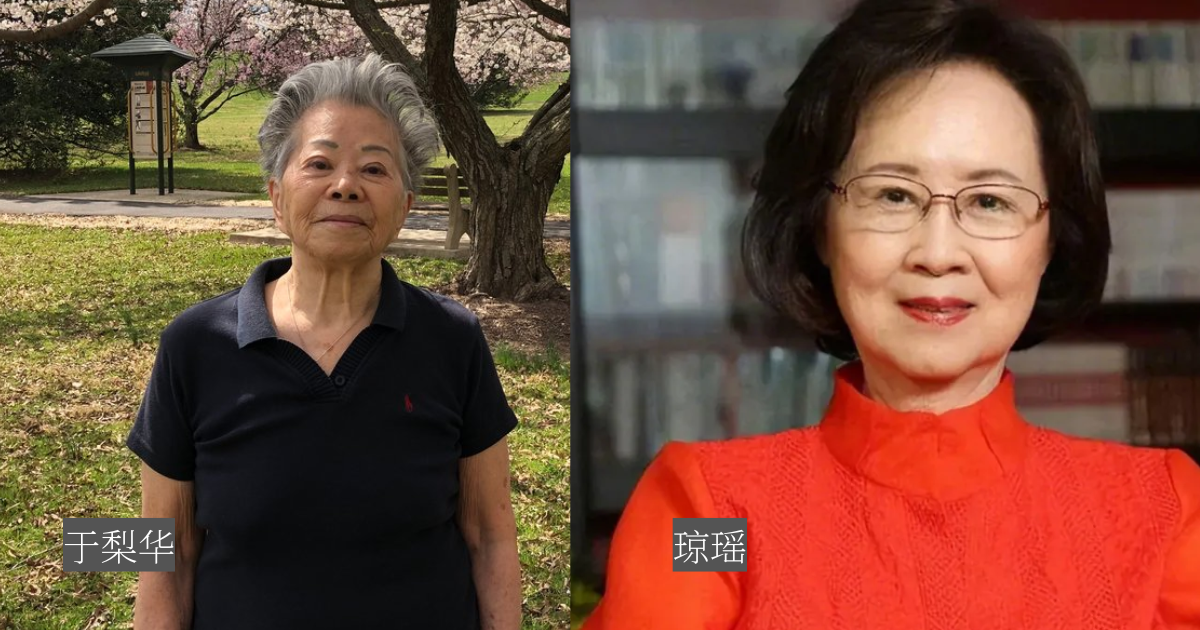

不过,最让我读得津津有味的是张爱玲、於梨华、琼瑶这三位皇冠出版社的鼎足女作家。对我而言,宋淇的真心话是很“衰”的!为什么?从宋淇的语气中,可以感觉到这位宋先生也是很刻薄的文人。

在提到於梨华“嫉妒”琼瑶这件事情上,连续几封信都说她没有远见,错失了每年3000美金以上的版税。从这件事看,宋淇虽然是“酸”了於梨华,但从起行文中亦不难读出宋淇可惜於梨华的愚昧之举。

此外就是台湾和香港的出版与发行情况。

不难发现,宋淇对平鑫涛的商业脑袋是赞赏有加的。虽然不时会对平鑫涛的文化商业化加以批评,但更多的是正面的评价,例如一边说他靠琼瑶的通俗剧小说如何赚得盆满钵满,一边又对皇冠多年来无间断发刊、准时付给作者版税等事情给予正面肯定。同时也提及“张爱玲是皇冠的招牌”云云的说法。

对于曾经出版台湾金庸作品的远景出版社的出版人沈登恩,宋淇就没有那么客气了,这想必跟唐文标当年编着,在远景出版的《张爱玲卷》有关。后来远景因出书失控导致背负债务,宋淇实在没有给沈登恩一点好话。甚至于与沈登恩关系密切的高信疆,在被“流放”美国的事发,也是以酸味极重的话语调侃。

在书里,不论是张爱玲还是宋淇,只要他们提到高信疆我的精神就来了!因为在我成为副刊编辑时,我曾是以高信疆作为标杆人物来看待。张爱玲倒是在她的信中提及,高信疆在别人以及他自己给人的印象,张爱玲在信中写道:“(夏)志清代问了《中国时报》的高信疆,说人可靠,不过不会做生意──他自己也说蚀本。”读到这一段落,仿佛吃了大瓜,蛤?原来高先生不会做生意。

这本书信集里,除了少数几个作家、编辑或者文化人还在世外,大部分的人,包括书信里有一段时日经常出现的琼瑶也于去年自我了结,走出了窗外。

这套书是2020年疫情大爆发期间出版的。也许是在疫情期间出版,当时全世界处在兵荒马乱之际,要“聚众”聊文学似乎不是容易的事。人心惶惶,何来闲情风花雪月呢?但这书在疫情的数年后重看,或许才是“最佳时机”吧!不过,编者宋以朗乍看年纪也不小了,估计父母遗产在手,要赶紧“处理”掉才对得起双亲和祖师奶奶。

读此书,不闲,但可以八卦到诸多旧人旧事,还可以缅怀在扁平化时代里逐渐丢失的人的独特个性与性情。

在没有网络的年代,在慢活的一代人那里,人际情感的累积是树的年轮,是洞穴里的钟乳岩,需要沉淀再沉淀积累深厚的亲密关系。这书信,就是那个没有互联网干扰的世界的最佳证明,我爱,但他们已经走远。