根据考试局官网所上载的2026年中六华文新课纲,中国文学并未被全部移除,而是将文学史改为文选;原属于现代文选的马华文学改作“理解与评论”的文本,没有列出马华文学作品作为指定用书。

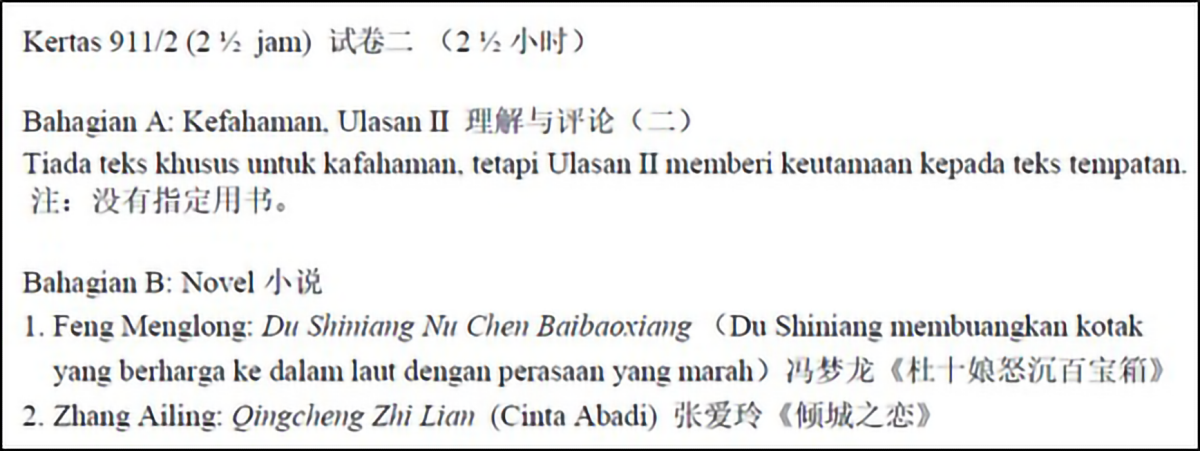

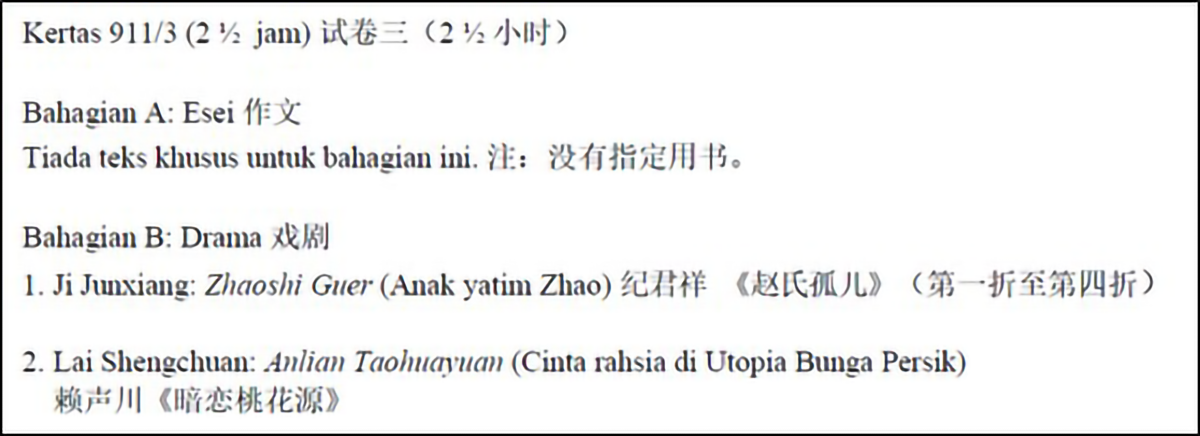

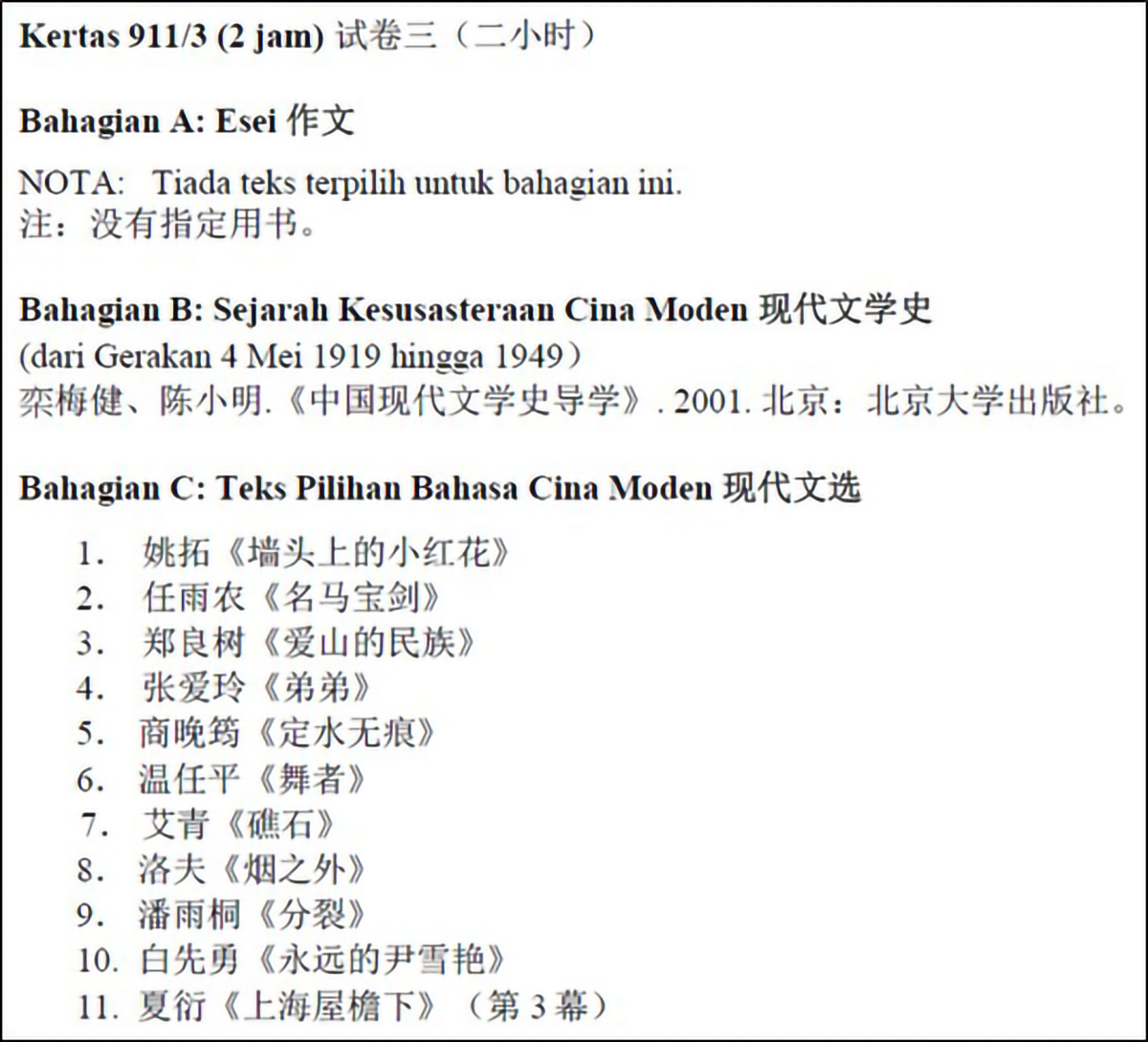

在2012/13学年启用至今的中六华文课纲中,试卷三丙组属于现代文选,而指定用书包括六部马华文学、三部中国文学和两部台湾文学作品。即将于2026年启用的新课纲移除了现代文选的部分,仅在试卷二乙组(小说)列入张爱玲《倾城之恋》,属于中国现代文学,试卷三乙组(戏剧)列入赖声川《暗恋桃花源》,属于台湾文学,其余都是中国古代文学作品,马华文学没有任何作品被列入新课纲。

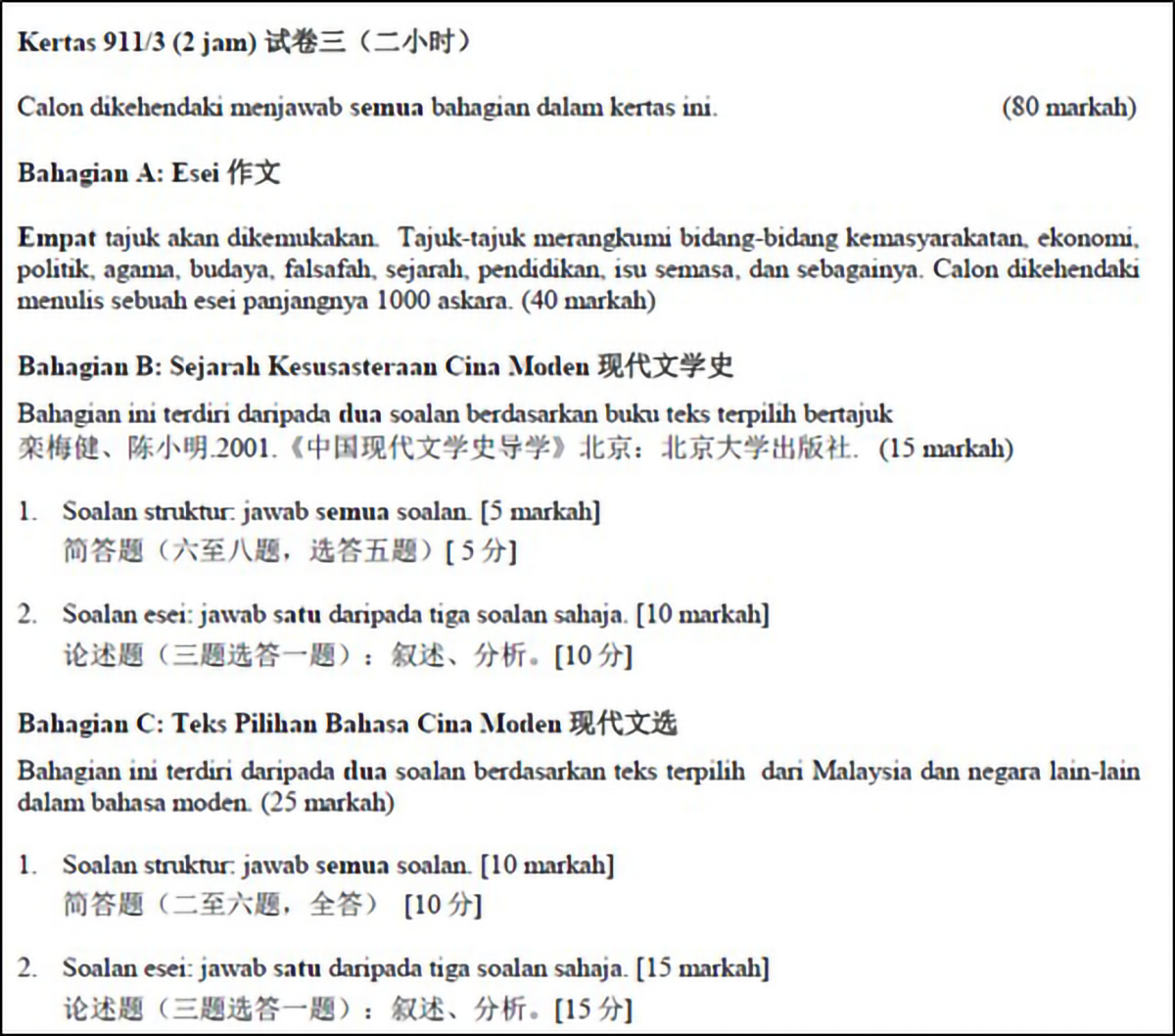

中六华文考试新课纲移除中国古代文学史,以古文选读取而代之,即散文和韵文(试卷一乙组)、小说(试卷二乙组)和戏剧(试卷三乙组),遵循中国文学史脉络精选每种文类不同朝代的作品进行导读,从广泛的“面”转为聚焦精深的“点”。

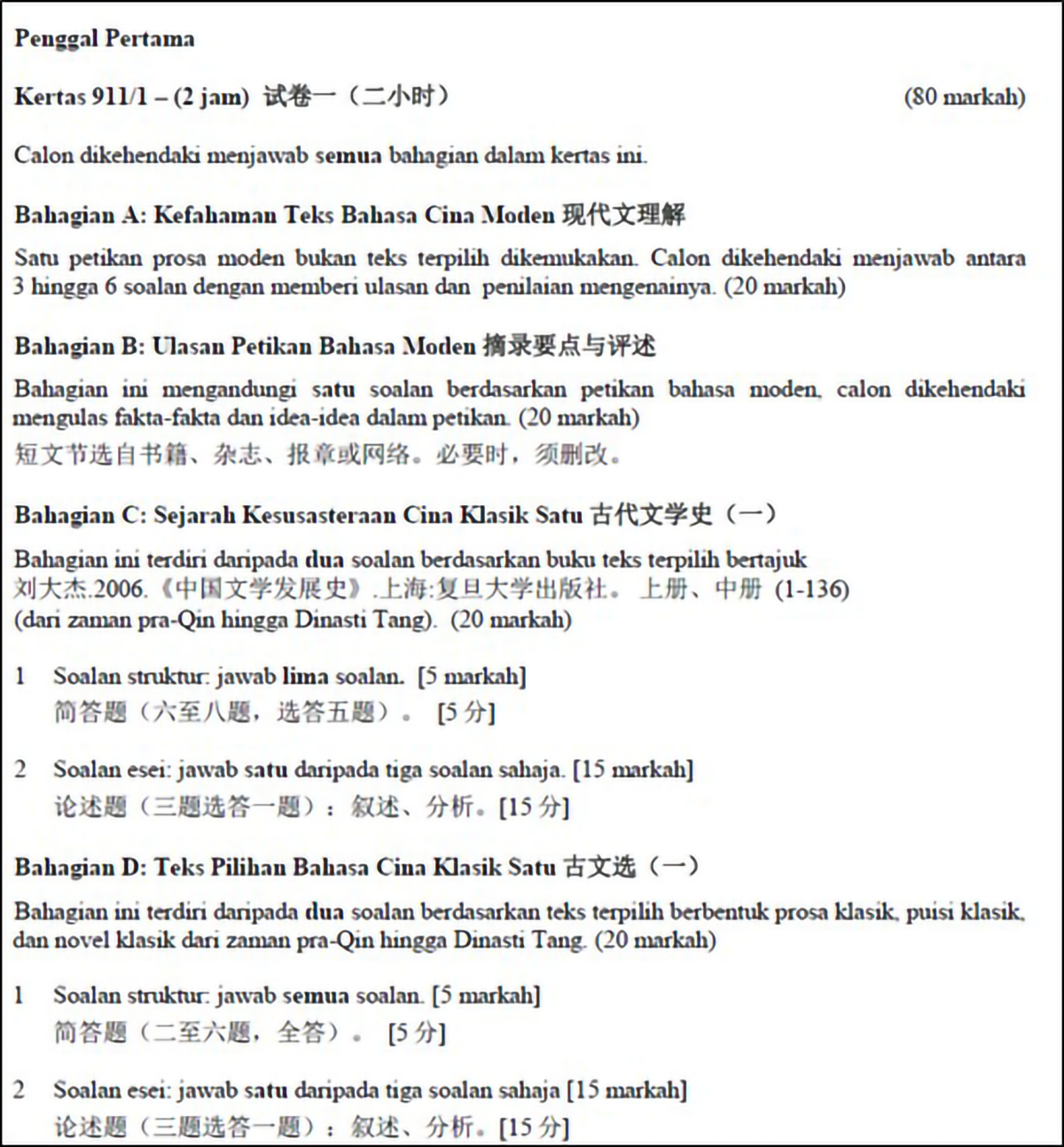

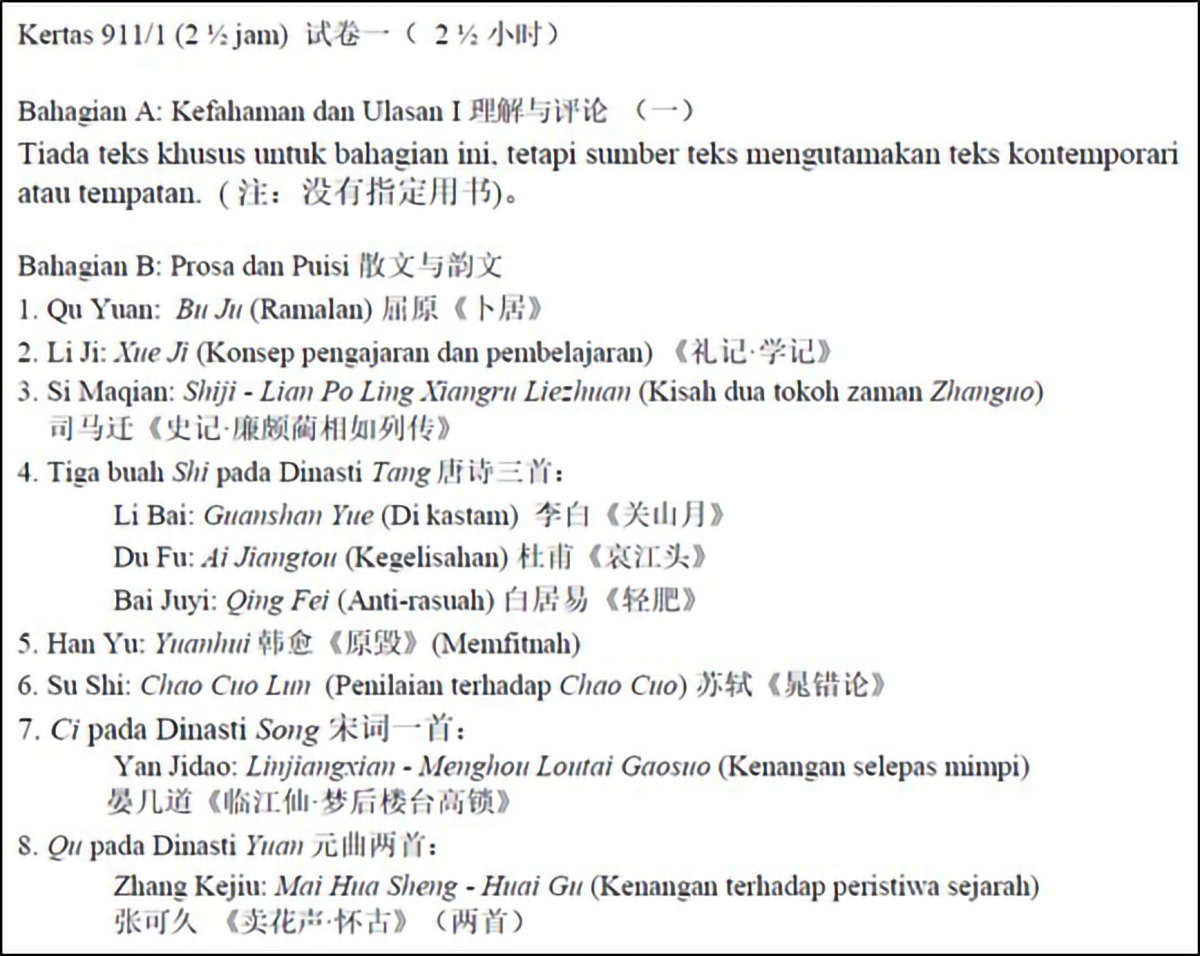

旧课纲试卷一中,“古代文学史(一)”的指定参考书目为刘大杰《中国文学发展史》(复旦大学出版社),考生需在试卷一熟读上册与中册,涵盖先秦至唐代的文学发展史。新课纲将其调整为“散文和韵文”,覆盖范围扩展至先秦至元代,选定十部著作,使考察内容由文学史概述转向具体作品的阅读与理解。此外,新课纲试卷一将现有的甲组(现代文理解)和乙组(摘录要点与评述),合并为甲组(理解与评论(一)),考察方式更加综合,强调考生的整体理解与评论能力。

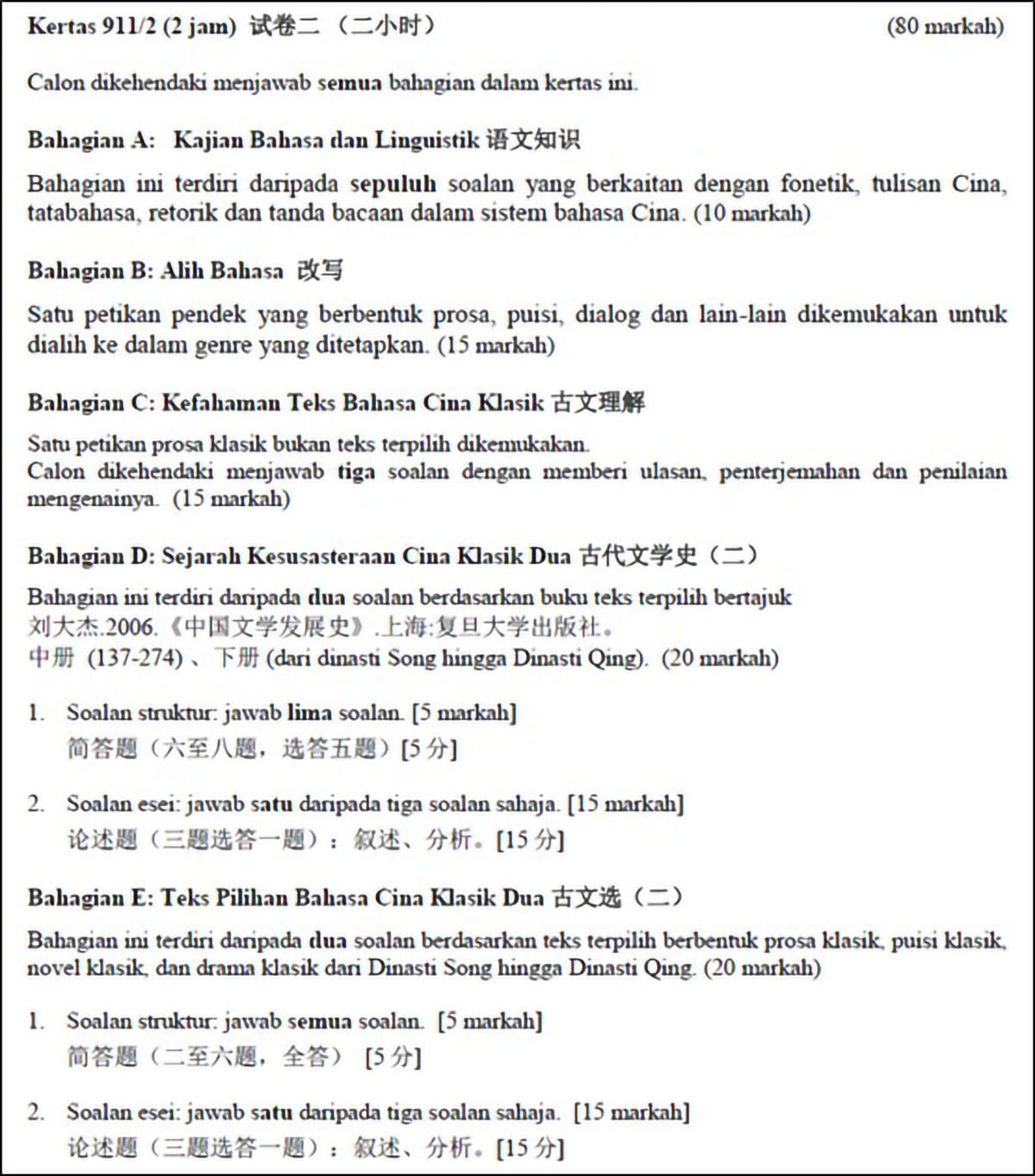

至于试卷二,旧课纲原有的项目是甲组(语文知识)、乙组(改写)、丙组(古文理解)、丁组(古代文学史(二))、戊组(古代文选(二))。新课纲改为甲组(理解与评论(二))及乙组(小说)。

旧课纲试卷三分为甲组(作文)、乙组(现代文学史)、丙组(现代文选),新课纲将现代文学史和现代文选移除,改为乙组(戏剧)。值得注意的是,现有课纲试卷三指定用书包括马华文学知名作家,如姚拓、任雨农、郑良树、商晚筠、温任平、潘雨桐等人的作品,共有六篇指定文本,分别是三篇小说、两篇散文和一篇诗歌,然而新课纲中并没有马华作家的作品被列为指定用书。

苏丹依德理斯教育大学(UPSI,简称依大)中文学程主任许德发博士认为,新课纲剔除中国文学史能减少过度应试化的现象,有助于培养学生阅读、鉴赏和思考的技能。他说,中六华文新课纲仍然必考马华文本,只是没列出指定文本,而是以“开放性文本”呈现,即在卷一的“理解与评论”与卷二的“评论”部分(占了75/300分)将采用现代文,尤其是马华文本(见新课纲页11),新课纲也在参考教材(页7-9)列出了有关马华文学的重要参考书。

翻查新课纲,“理解与评论”部分仅有马来文的说明,即“Tiada teks khusus untuk bahagian ini, tetapi sumber teks mengutamakan teks kontemporari atau tempatan”。因此,笔者在初读课纲时产生混淆,误以为“teks kontemporari”是当代文章,而“teks tempatan”是本地作者写的文章,不限文类。况且,在第一学期的“理解与评论”说明处,提及文本的题材包括科技、经济、艺术、文化、语言、社会等,并未提及马华文学,而且范围太大,老师和学生将无所适从,难以备考。

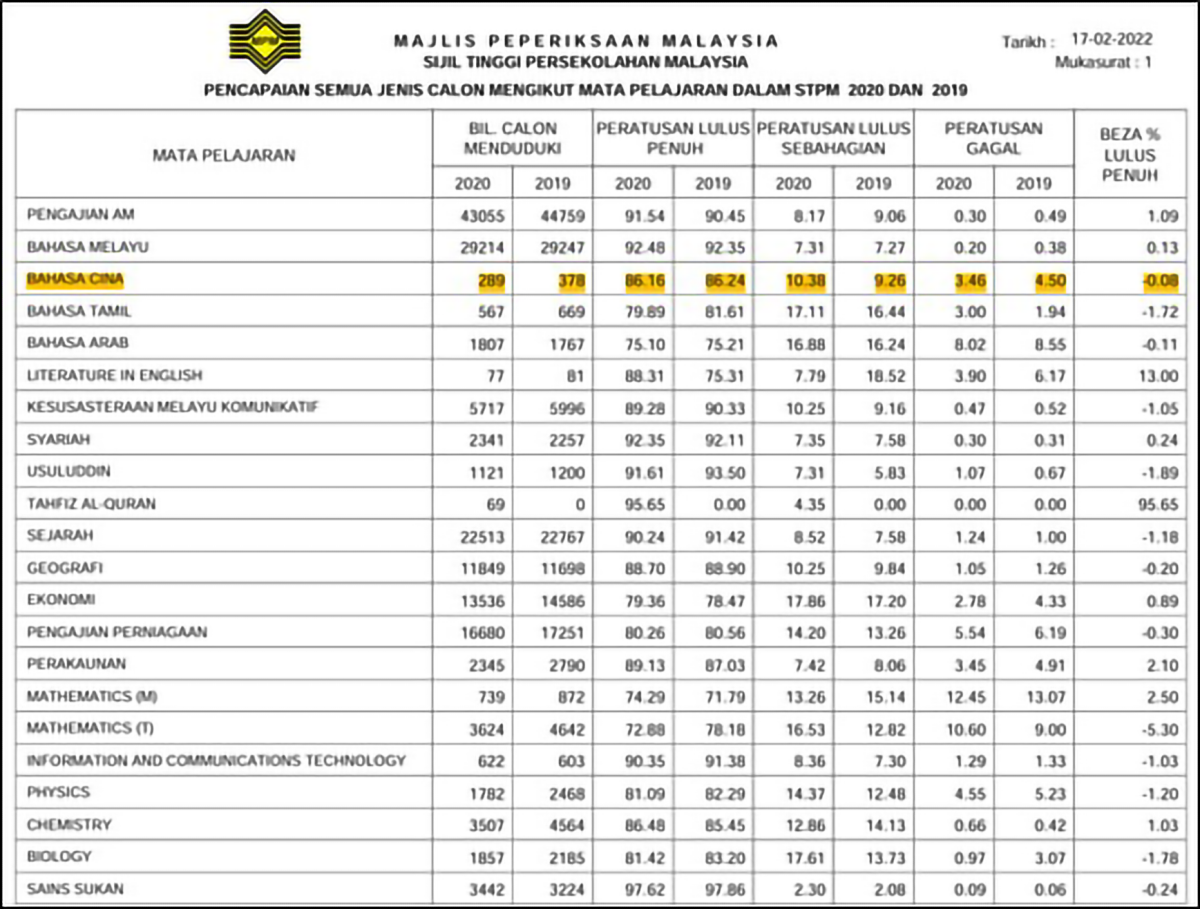

因此,教育部应重新审视新课纲,列出马华文学指定用书,或者每三年更换一次指定用书,缩小范围方便师生做准备。另外,据说马来西亚多个地区严缺中六华文科老师,师资问题也是影响学生是否报考中六华文科的因素。根据考试局的数据,2020年报考中六华文科的人数,从2019年的378人减少至289人,降幅达23.5%。反观报考淡米尔科的学生,虽然也从2019年的669人降至2020年的567人,但人数依然比中文科考生多了近一倍。若华社忽略以上问题,加上华裔生育率连年下降,恐怕中六华文科的报考人数还会持续下探。

愚以为,大家与其争论中国文学比例之多寡,不如关注马华文学之有无。本人出身中文系,在上大学之前丝毫不知有马华文学,从小对文学和历史的热爱,也仅因中国文学而起。中六华文科历来的中国文学部分比例都很高,但马华文学的比例偏低,如果范围太广,或许考生和老师都会放弃马华文学,专攻中国文学。

需澄清的是,我不是建议把中国古诗词、散文、小说从课纲抽掉,但是我认为马来西亚人读华文,应该有一种主体性,应该注重本土马华文学创作,否则在大马读华文,跟在中港台读中文又有什么不同?台湾的新课纲也越来越注重本土历史和文学,马来西亚什么时候可以多关注本土的宝藏呢?

从老师和学生的角度看,马华文学缺乏教科书,教和学都让人非常头痛。反观中国文学教科书琳琅满目,老师教起来容易,学生学起来也比较得心应手。各种影视作品、漫画和娱乐产品(如三国杀)也让中国文学和历史容易走入大众视野。

巫谚有云:“Tak kenal maka tak cinta”。同理,让国民从小了解马来西亚华文文学、华人历史,才能增加华人对自身的认同感。与其向外求索,不如把目光转向本土,多阅读、购买、创作、研究马华文学,才能打造出成熟的产业链,让马华文学在世界文学之林发扬光大。

▌延伸阅读:马俊泓专栏《马不停啼》其他文章