2024年10月份至11月份,马来西亚校园内发生了三起中学生坠楼自杀的案件,频率之高,令人震惊,令人伤心之余,所有人都在问:为什么? 随着事件的发酵,我们才发现,这些青少年们在寻死之前早已有了不同程度的心理创伤,这些创伤或来自家庭,来自校园,来自其他我们曾无数次忽略的角落。 青少年的心理健康问题,再次亮起了红灯。

“我最近感觉不太好⋯⋯”面对孩子们情绪低落的语气,你是否能捕捉她/他的求救信号?

情绪低落时,我们总是会下意识寻找一个出口,也许是亲密的家人、要好的朋友、或是与自己关系密切的其他人。无论如何,我们都希望自己的情绪能够得到适当的抒发。

若是这些情绪能被接住,那是我们幸运的找到了合适的情绪出口;可要是没人理解,那无助的情绪只会一再跌落,悲剧往往因此而发生。

家人的无视与责怪、朋友之间的玩闹与霸凌、想要寻求专业的帮助却无从下手……一层接着一层,最后,失去希望的青少年在这张巨大的网中一跌再跌,最终跌落至谷底。

是漠视还是关爱?父母真的了解孩子吗?

接住情绪的第一棒,理应是青少年身边最亲近的父母。

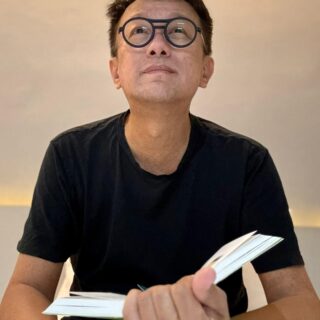

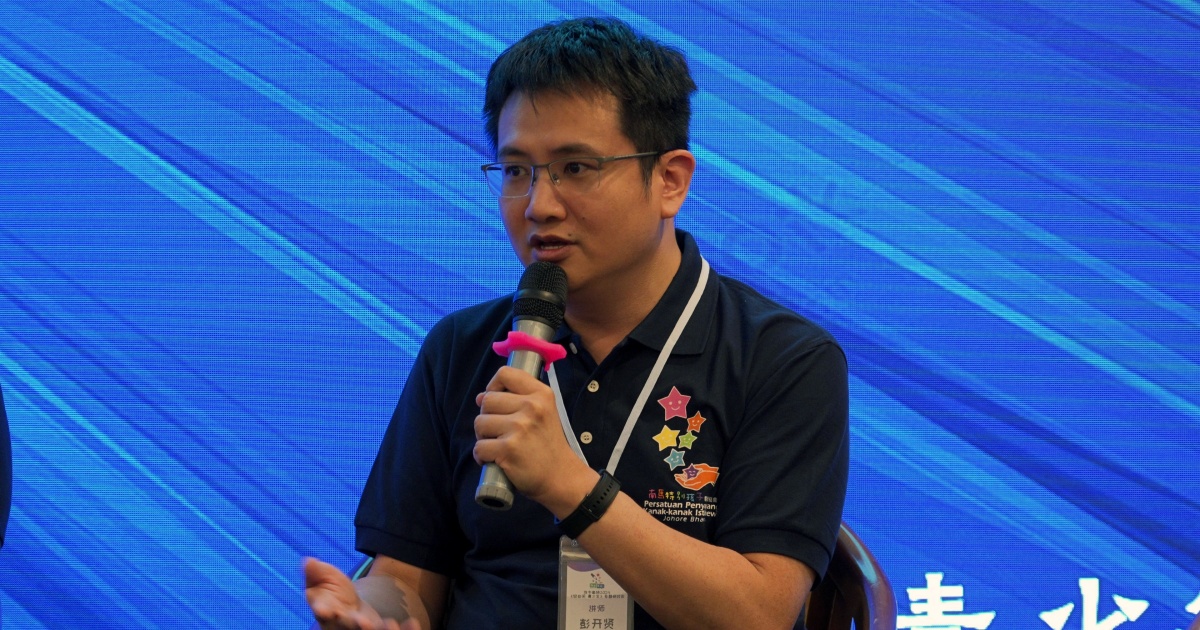

李穆豪是儿童与青少年精神专科医生,面对来看诊的青少年,他们总是对李穆豪说:“我觉得我的父母都不懂我。”这句话不是空穴来风,也不是青少年们一气之下的怨言,而是当下发生在你我身边的现实。

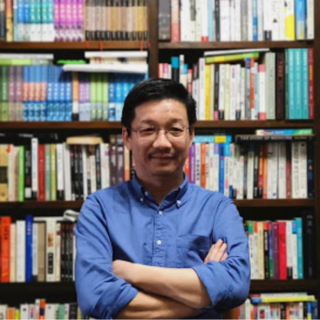

根据2022年马来西亚全国健康与疾病暨青少年健康调查报告(National Health and Morbidity Survey, Adolescent Health Survey, NHMS-AHS 2022)显示,有81.7%的家长认为他们给予了孩子足够的隐私权。然而,只有33.4%的家长了解自己的孩子空闲时的爱好和娱乐,而24.2%的家长真正知晓孩子所面对的问题与挑战。

从81%到24%,这之间的差距和鸿沟,不言而喻。

若是父母都无法知晓孩子的喜好,更谈何察觉他们情绪上的变化?面对父母的不理解,少年们只能强行将情绪压下,从压抑变抑郁。

父母的关心固然重要,可要是关心过了头,也会造成反噬效果。操之过急和过度干涉会让孩子难以招架之外,也会降低他们的分享欲望,只怕他们往后再难以敞开心扉。

纸上谈兵谈何容易?只怕放在现实中,在面对种种压力与孩子之间,父母也难以保持理智,当中之难,连身为家长的许慧珊也感同身受。

许慧珊是位长期关注青少年问题的专栏作家,目前是南马特别孩子关怀协会主席,身为一名母亲,许慧珊说,在观察孩子的情绪问题上,家长们只能不断学习。

“不要觉得不好意思寻找专业(人士),因为孩子需要帮助,而专业(人士)是最快能够解决问题的方法。”

虽然父母陪伴孩子的时间最长,但他们到底不是专业人士,无法一下子捕捉到孩子细微的变化而断定孩子面对的挑战,往往是孩子有了明显的行为特征之后,父母才会有所怀疑。可当孩子已经显现出反常时,他们的心理状况或许已经开始恶化,家长的关爱有时不准确,但专业的力量可以弥补这一点。

当家庭无法提供青少年们想要的支持,孩子最终选择避而不谈,于是青少年来到校园,继续寻找下一个可能提供帮助的出口。影响心理健康导致悲剧发生的原因千千万,身处校园的孩子们是否真的了解自己的情绪,而师长们又该如何主动了解孩子们的心理健康状况?

认识情绪需要好好上课

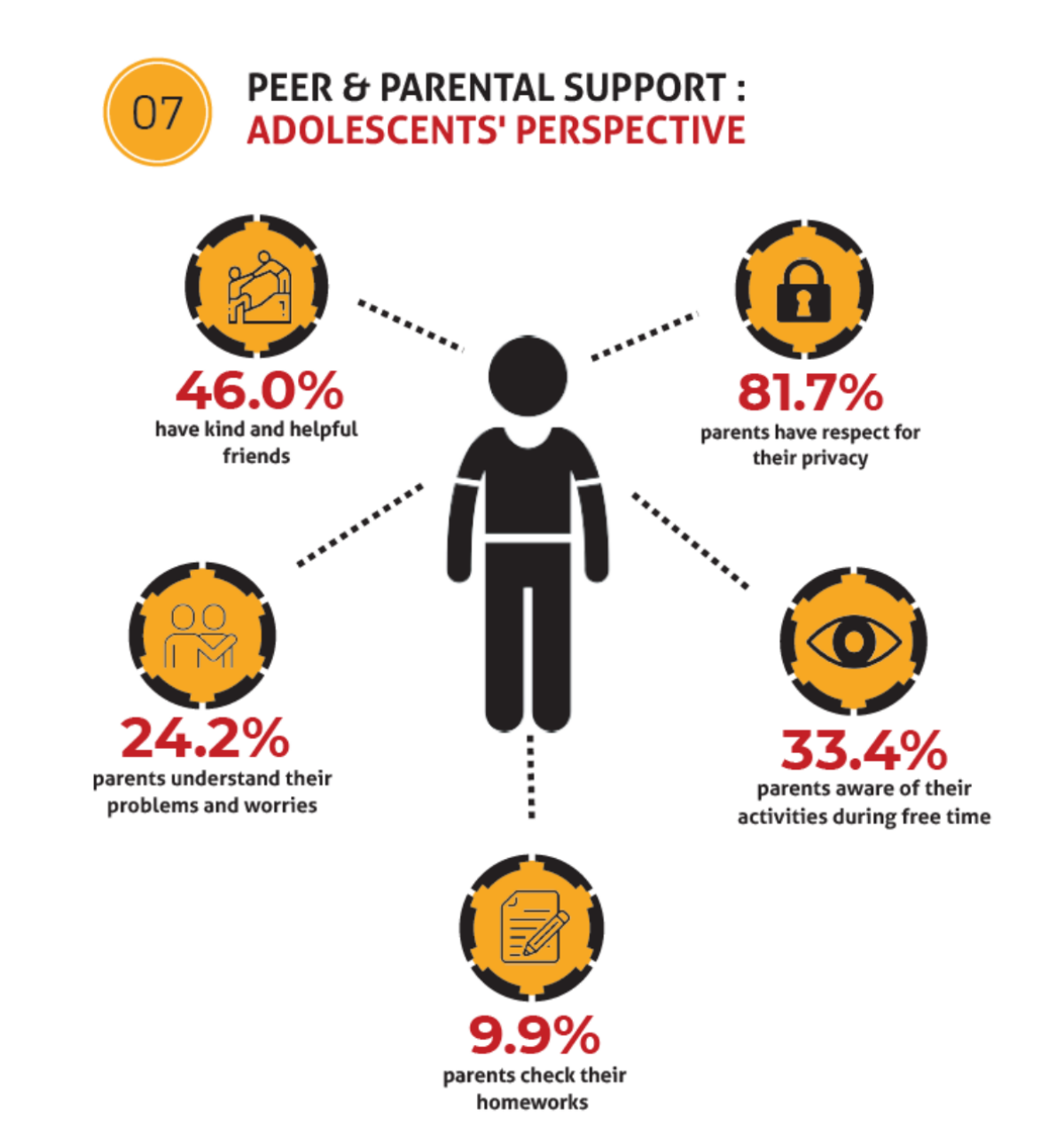

你可知道,关于“认知情绪”这门课,早在二十年前就出现在我们的课纲里?从小学到中学,体育与健康教育课本上都会逐年教导学生有关情绪认知以及心理健康相关的知识,整整横跨了十一年的义务教育。

彭开贤是临床心理师,每当他对家长做出这番解释时,对方都不约而同地表示惊讶和疑惑。这份疑惑背后,是大大的教育缺失。

后来大人们总说,考试更重要,于是这本教育书从始至终崭新依旧,而科学、数学、语言等其他教育书,被少年们日日翻阅,恨不得嚼碎所有知识。而那个被封尘在角落的崭新的体育课本,最后换的是孩子们面对情绪的陌生,是不知如何处理的慌乱与不安。

在这门没有考试的科目上,我们又获得了多少分?如何识别快乐、如何接纳愤怒、如何表达悲伤……每一种情绪都需要好好地被告知。

跟不上时代的校园辅导

与此同时,如今的校园辅导系统,是否真的能给予足够的帮助和方向?

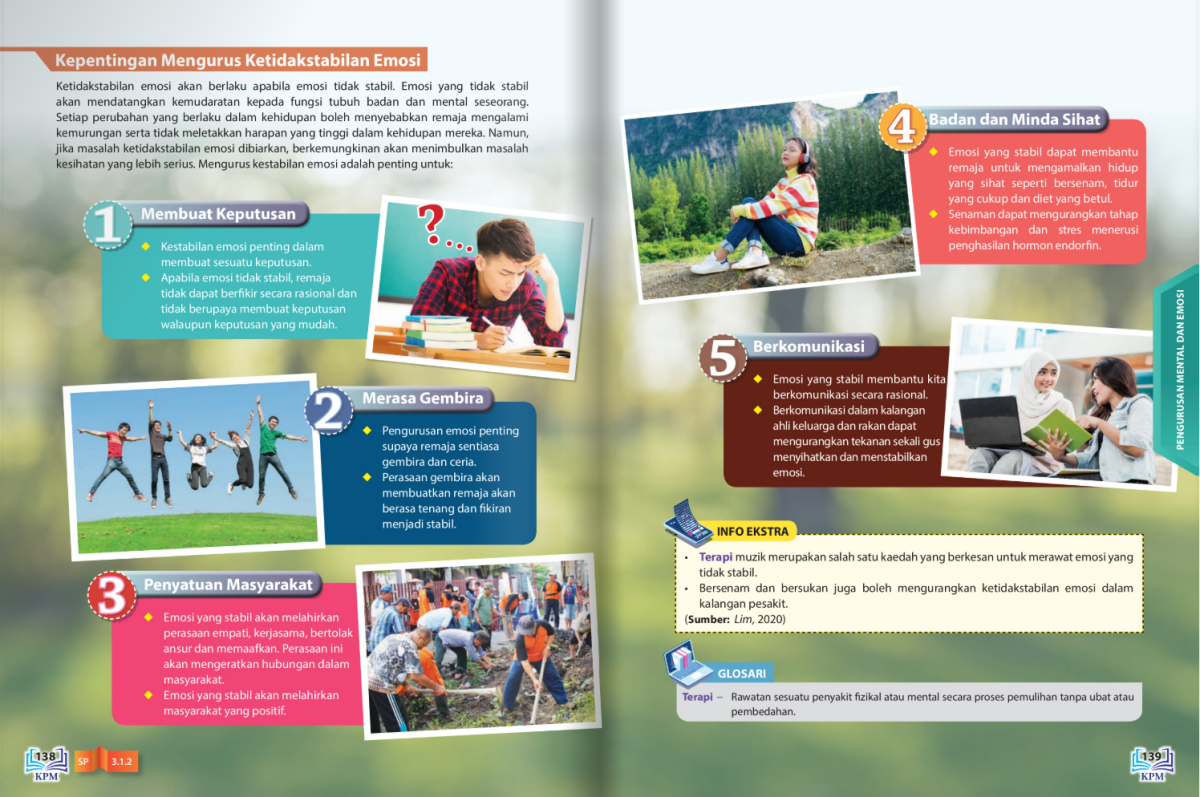

彭开贤解释,早在1996年,政府已经规定每500名学生的学校就会配备一名全职辅导老师。在当时的时代背景下,政府致力于提高大学生人数,因此将辅导老师的培训方式围绕着职涯辅导与规划上。可随着时代的变化,大学教育早已普及,青少年们面对的问题再也不是“上不上大学”,而是心理健康。

“所以训练的课程是不是真的有跟上(时代),这是一个很大的问题。”彭开贤说道。

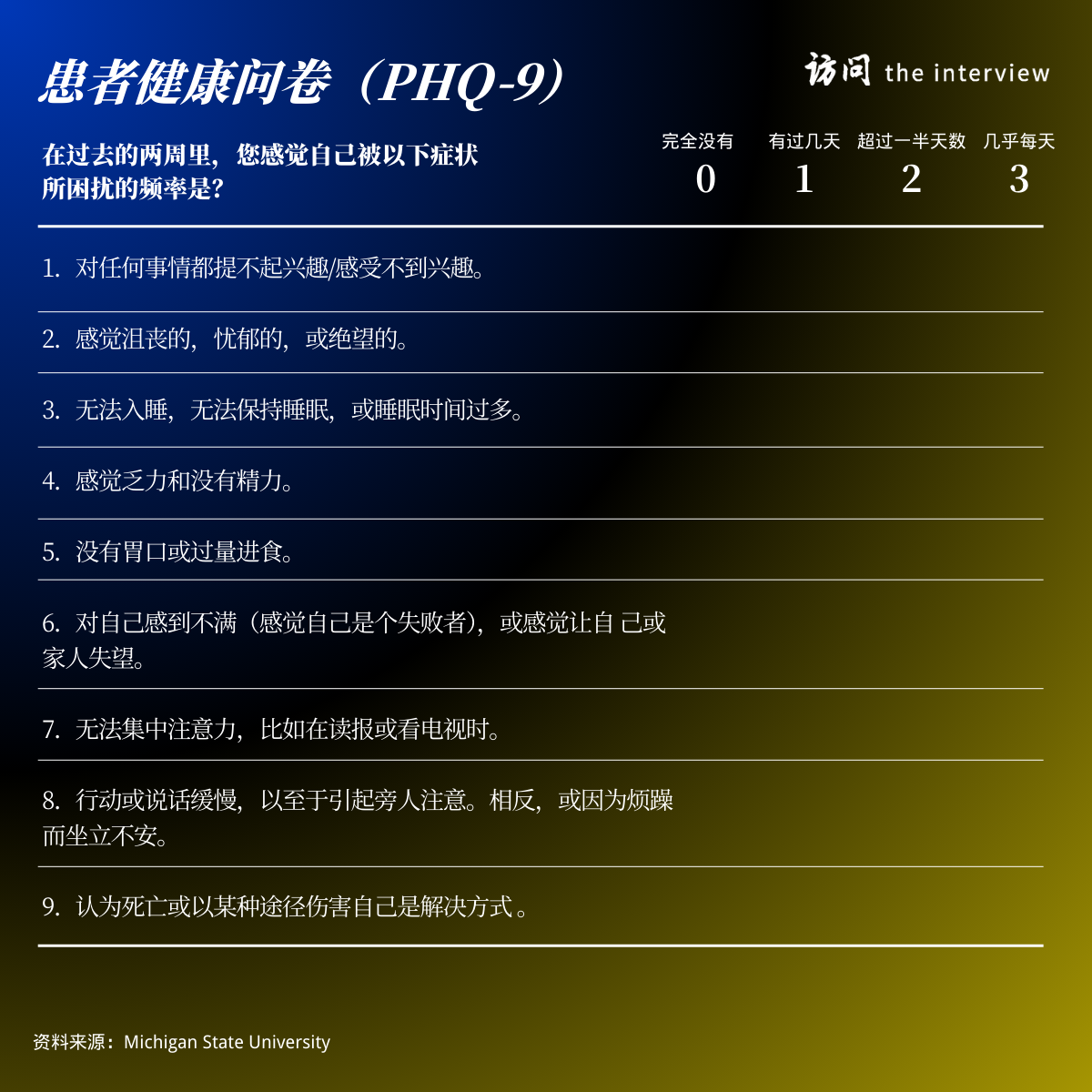

虽然各校开始引入了不同的心理健康测试,如病人健康问卷(Patient Health Questionnaires-9,PHQ-9)以及广泛性焦虑症量表(Generalized Anxiety Disorder Questionnaires-7,GAD-7)以检测学生的忧郁症以及焦虑症指数,但若是各校的辅导老师没有接受相关的培训课程,他们也无法为学生们进行专业的解读以及指导方向。

除了针对辅导老师的培训之外,辅导老师人数也急需提高。彭开贤表示,每四名孩子就会有一名孩子出现忧郁症状,因此要让一名老师独自面对500名学生的情绪洪流,显然远远不够。

让心理健康教育真正游走在校园的每一处,而不只是存在于表面,教育不仅是要让孩子认识这个世界,也要让他们真正了解自己。

网络是自由,还是深渊?

据彭开贤了解,青少年们如今面对的学习压力上升不少,除了面对更难的课纲之外,他们所面对的环境趋势依然比过去复杂许多,尤其是人与人之间的社交,再加上社交媒体导致的一连串后果。

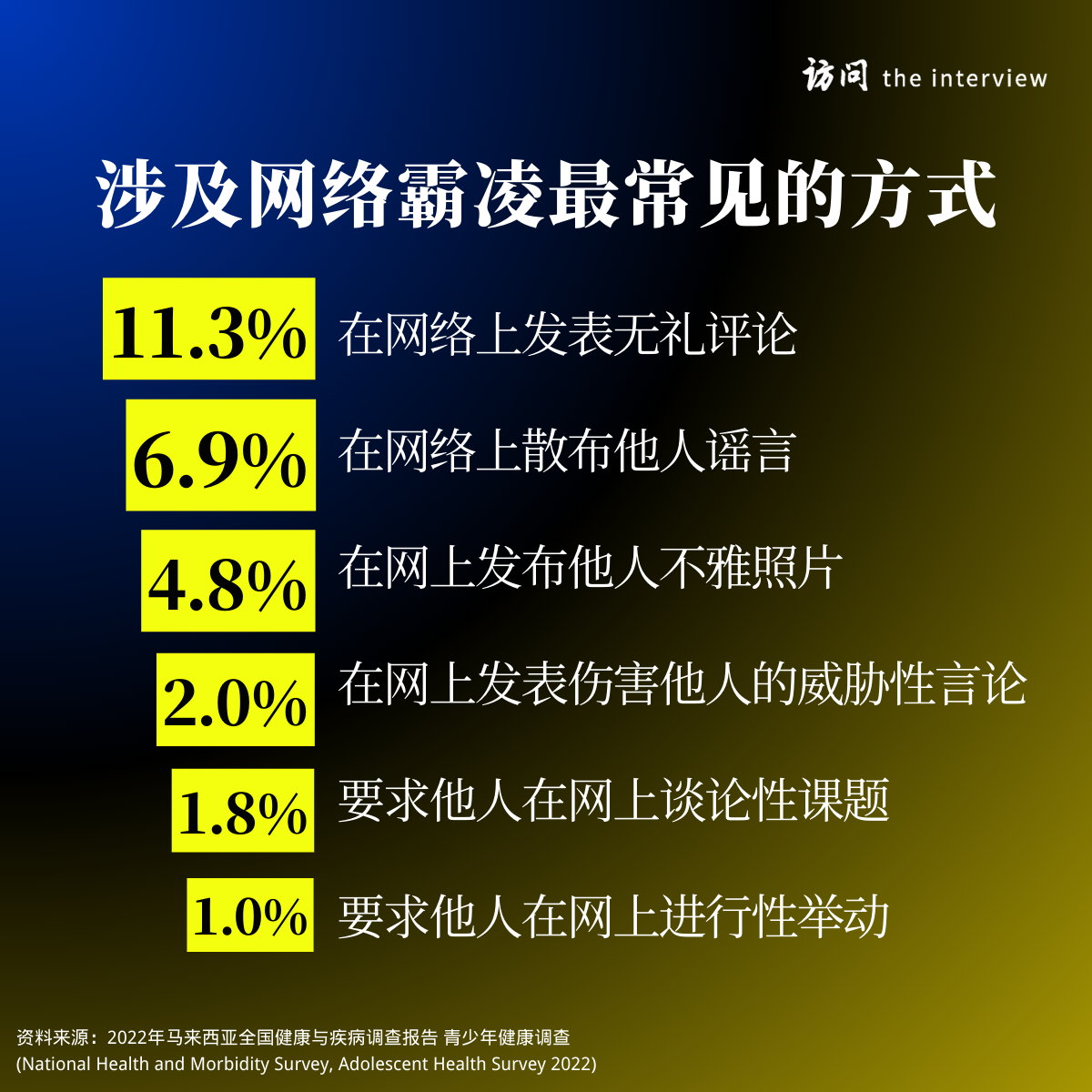

从前少年之间的小打小闹,或许只会在自己的朋友圈蔓延,按照如今网络发展的趋势,学生之间的“玩闹”早已不局限于小小的校园里,而是会立即发酵成为社会新闻。

我想我们都习惯于在社交媒体上发表自己的感受和心情,在种种限制的现实生活中,网络成为了每个人向往的自由圣地。

许慧珊观察到,有些青少年浏览社交媒体时的态度与现实中待人截然不同,在网络上的他们更加肆无忌惮,因为匿名,所以为所欲为。可是,为什么要为所欲为?

“如果我在平时都不会乱讲话、乱骂人的话,那我用社交媒体应该也是一样的。”

社交媒体给每一个人都套上了“面具”,没有了被识别身份的尴尬,于是,在面具之下,那些被小心藏着的恶意、那些现实中不敢发出的怨言、就会宣泄在整个虚拟的世界里。

但网络上的尖锐,是否也反映了少年们内心的感受?许慧珊耐心解释,如果少年们身边的环境都充斥着温和与耐心,那他们在网络上,也不会无故释放恶意。因此陪伴在身边的你我他,都时刻影响着少年们的内心。

自杀守门员:阻止悲剧发生的最后一道防线

“我最近感觉不太好⋯⋯”面对旁人低落的语气,你是否能捕捉她/他的求救信号?

面对行为反常的他者,请让他们得到最合适的帮助,家庭、学校、辅导老师乃至心理医生,理应是青少年们得以求助的平台,在最需要的时候,成为他/她背后支持的力量,更是要减少情绪失控的可能性,不要让他们走向极端。

“自残是一个大趋势。”李穆豪提醒着所有人。

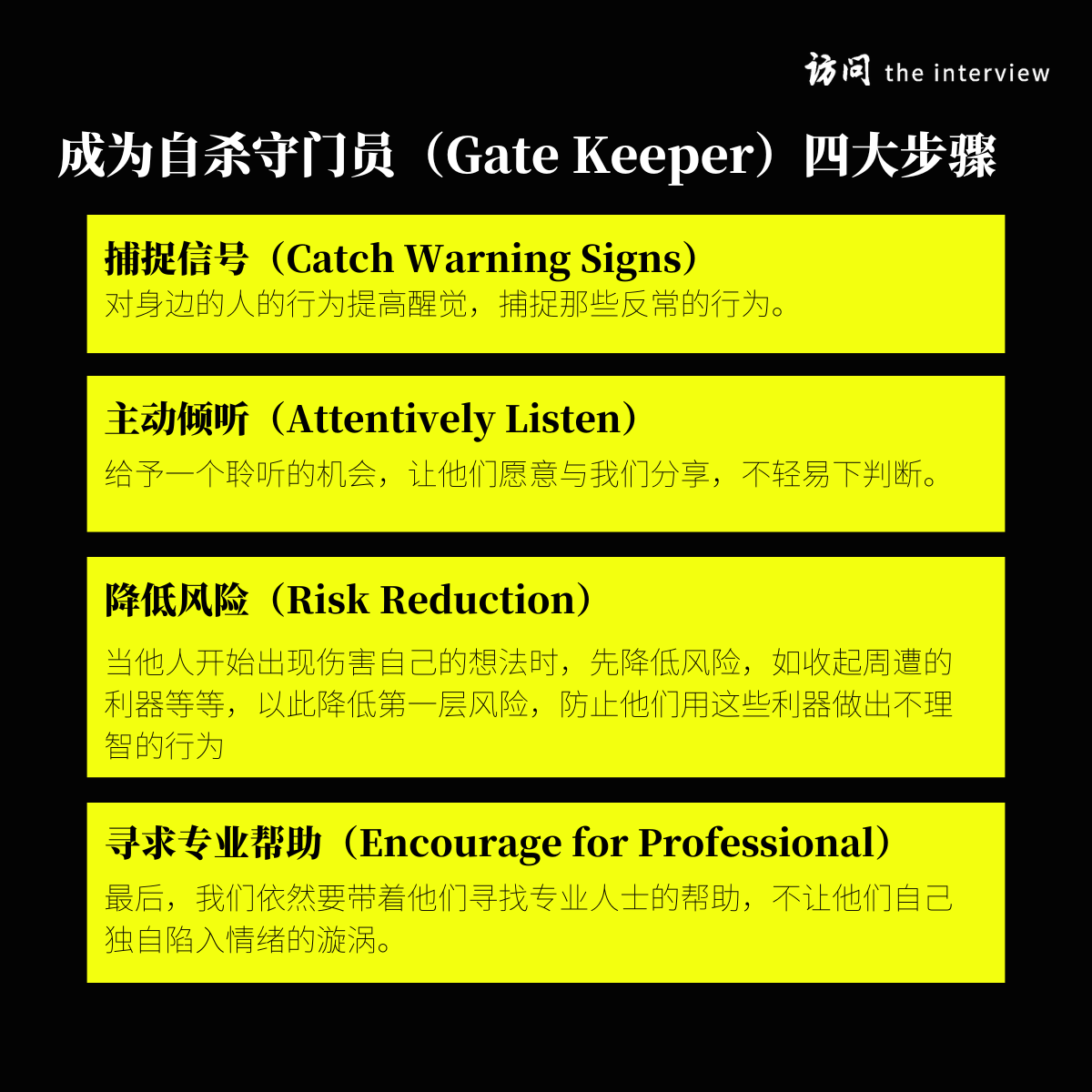

事实上,每一个人都可以成为自杀守门员(gate keeper)阻止悲剧发生,这不需要多么专业的技能,只需要我们在日常中多一点关心和温度。彭开贤解释,成为自杀守门员最主要的功能,是当青少年释放出想要伤害自己的讯号时,我们能抓住并阻止悲剧发生。

自杀守门员训练主要分为四个步骤,让身为普罗大众的我们可以多一些关注,对身边人的行为变化上变得更敏感。

想要提高大众的警觉并非朝夕之间的目标,许慧珊深谙此道。对于心理健康课题的普及化,只能透过各方的不间断努力,才能一次一次影响着一小部分人。

“大家丢出去的东西都很小的,可是它会变成一个大球,(只是)不知道什么时候,所以大家继续做就可以了。”

从家庭、校园、到社区的你我他、这个社会的结构就像一张巨大的网,一层一层,包裹着青少年无处安放的情绪。让青少年感觉被聆听、被接纳、让悲剧再少一些。如果身体需要摄入不同的营养保持健康,那么心理健康也应该是一样的。