今年3月28日,缅甸发生7.7级强震,曼谷国家审计署大楼在顷刻间倒塌,造成近40人罹难。这场突如其来的灾难震醒了整个东南亚,也敲醒假设的警钟——地震若至,我们林立的高楼能否稳住?日夜居住的房屋,是否真的安全? 事实上,大马本身虽不位于全球主要的地震活跃断层带 (环太平洋断层带)上,但仍会受到邻国(如苏门答腊和菲律宾等地)所产生的远程地震影响。尤其是吉隆坡一些低洼地区和巴生等地,地形属于典型盆地,地底更覆盖着厚厚一层松软土壤;当邻国发生强震时,许多大马的高楼都可感受到摇晃。摩天大楼如TRX、Merdeka 118日益林立,我们不禁要问——这些看似坚不可摧的高楼,真的经得起地震的考验吗? 高楼有自己的隐忧,但谁该为建筑标准、施工品质、乃至老旧建筑的耐震能力负责?

地震降临,是几率问题——旧建筑藏隐患?

就在3月28日那天,社交媒体疯传一则影片——高空泳池变瀑布,曼谷国家审计署大楼在瞬间倒塌。有人以为泰国地震,也有人说是缅甸传来的余震;但这一幕触目惊心的画面,不禁让人疑惑:远震影响,为何能摧毁一座高楼?

值得关注的是,位于巴生谷的吉隆坡,与曼谷同属盆地地形,地层表面被松软的沉积物覆盖,地震波容易被放大。在这样的城市结构下,我们的高楼真的安全吗?

马来西亚诺丁汉大学土木工程系李明礼副教授向《访问》表示,从岩土工程的角度来看,马来西亚的地震风险主要来自两个来源:

1. 国内活跃的断裂带:

-

- 马来西亚半岛:武吉丁宜高原(Bukit Tinggi)、瓜拉庇劳(Kuala Pilah)、曼绒(Manjung)、天猛莪(Temenggor)、肯逸(Kenyir) 等地区。

- 砂拉越:卢帕河(Sungai Lupar)、Bukit Mersing、都保(Tubau) 等地区。

- 沙巴:兰瑙(Ranau)、根地咬(Keningau)、担布南(Tambunan)、都鲁必(Telupid)、拿笃(Lahad Datu)、古纳(Kunak) 等地区,

其中沙巴的断裂带较为活跃,武吉丁宜高原断裂带也备受学者们关注,因其靠近吉隆坡。

2. 邻国远场地震:如印尼、菲律宾等。

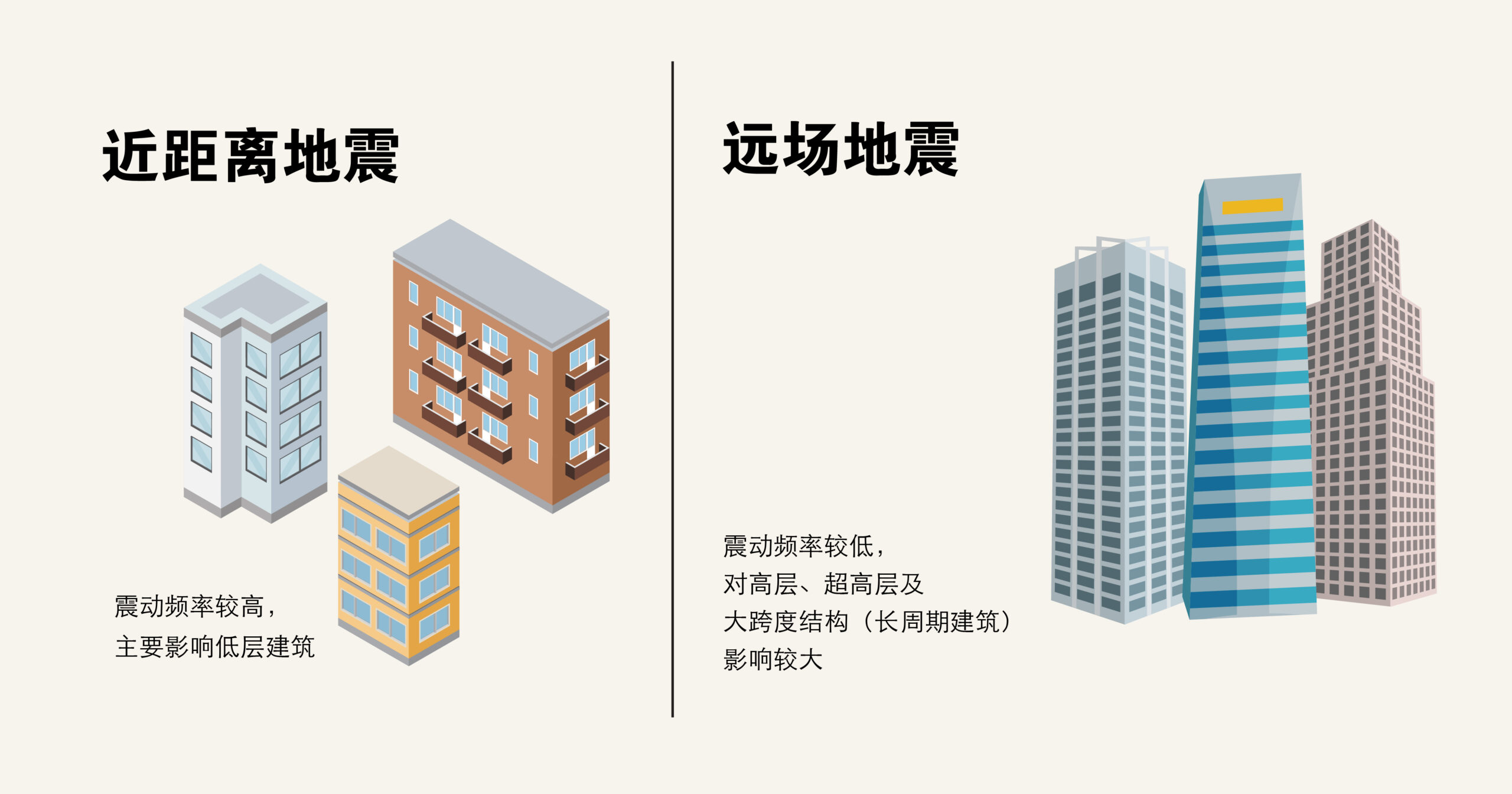

这两种地震源的地震性质和参数不同:

- 近距离地震:震动频率较高,主要影响低层建筑。

- 远场地震:震动频率较低,对高层、超高层及大跨度结构(长周期建筑)影响较大。

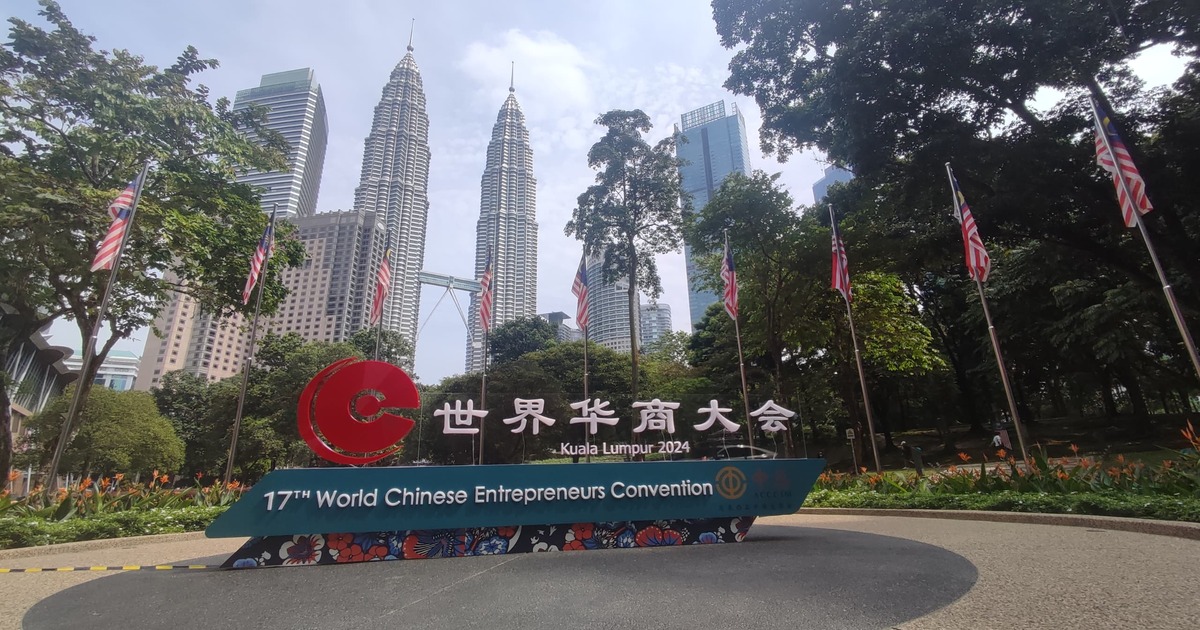

翻查资料,国油双峰塔(KLCC)是我国首座采用抗震设计的高楼,由日本与韩国团队分别打造两座塔楼,并引入隔震系统。马来西亚虽不在活跃地震带上,却长期受到苏门答腊地震带的远程影响。

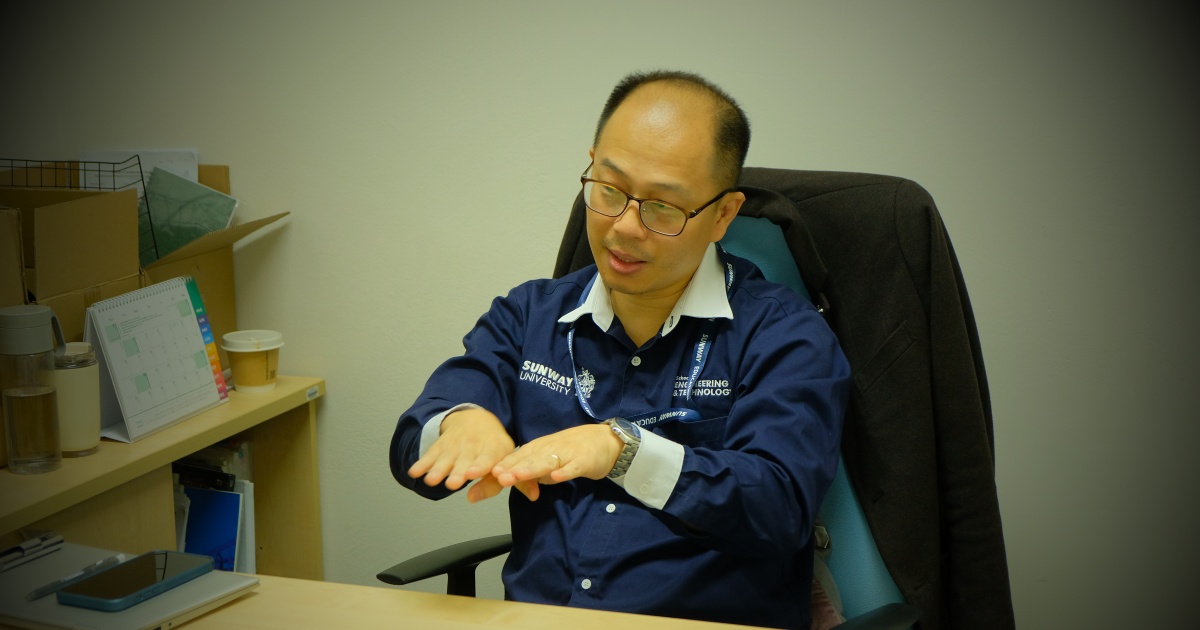

双威大学土木工程系主任雷廷尉副教授指出——地震会不会发生在大马,只是几率多大的问题。

虽然大马以轻震为主,一旦达到六级,摩天大楼如TRX、Merdeka118等建筑,甚至是我们居住的公寓是否能安然无恙?雷廷尉指出,建筑结构会受损,但不至于全面倒塌。

现有建筑,撑得住六级地震吗?

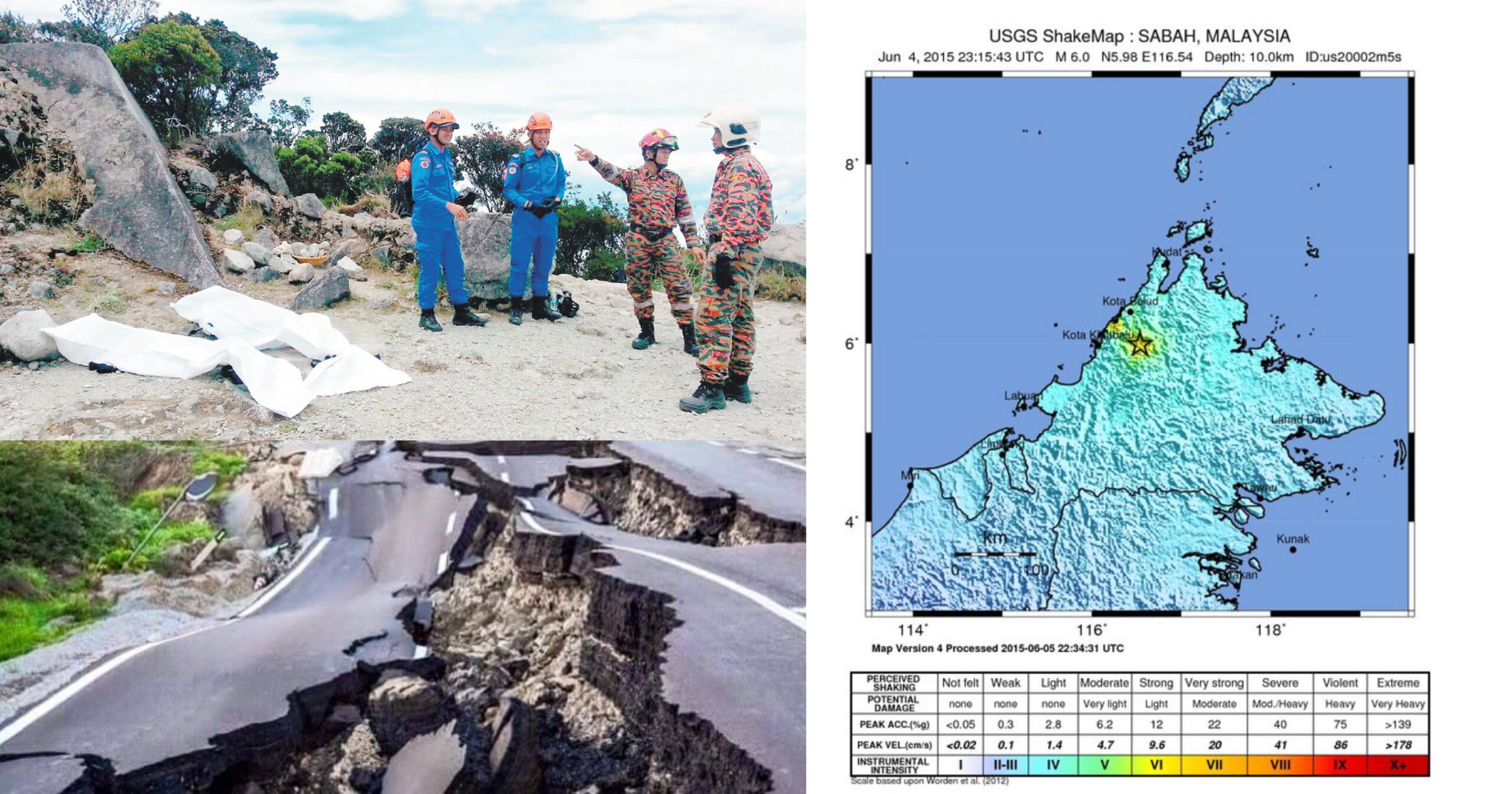

2015年,沙巴兰瑙(Ranau)发生六级地震,酿成大马史上严重震灾之一。那次的天灾,隐隐唤醒防震意识,也促使建筑业在其后数年,对新建大楼的防震设计更加审慎。

但,在那之前呢?

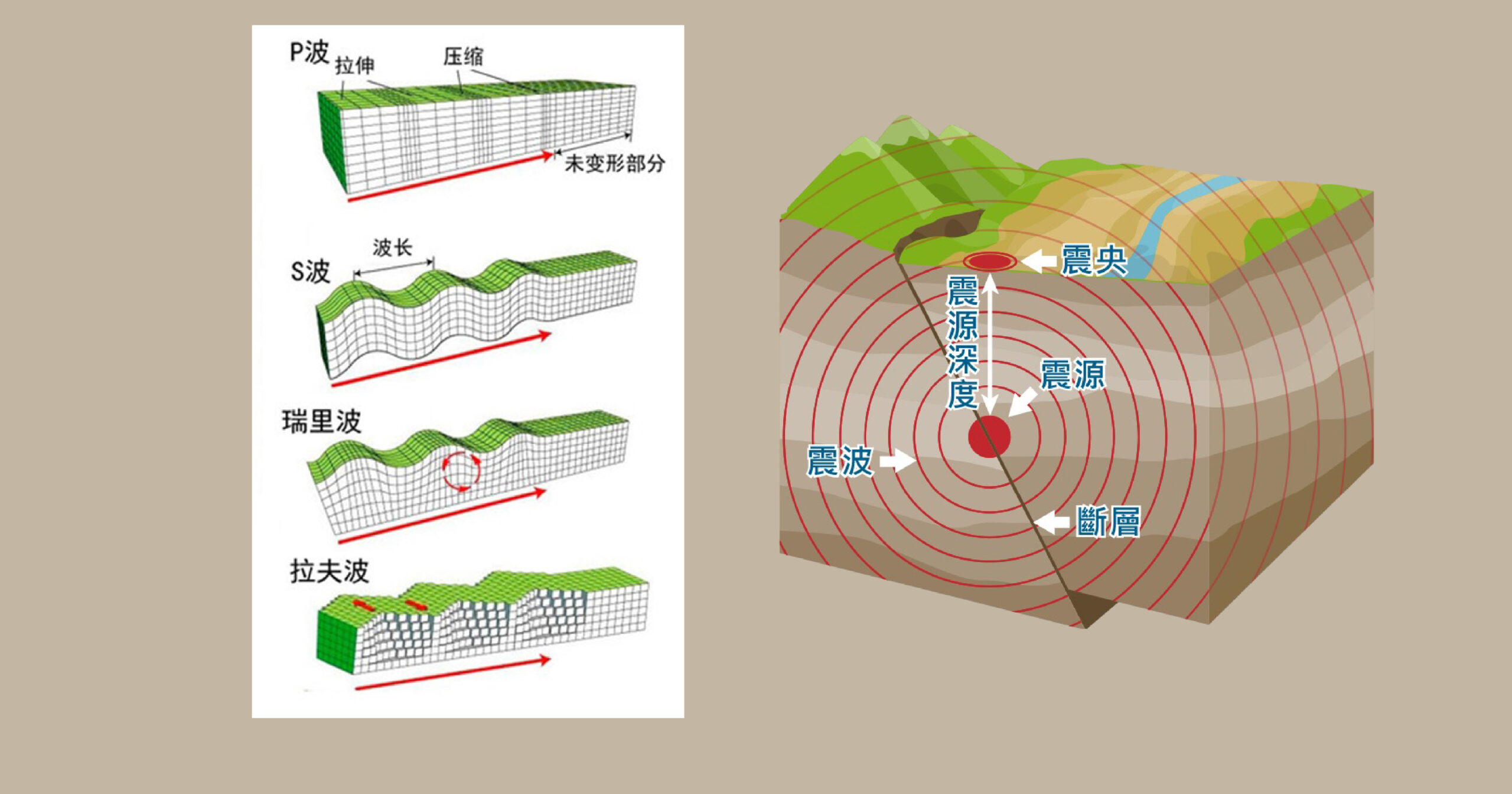

事实上,地震是地球内部能量释放的自然过程——我们无法预测,只能提前预防。深埋地壳的岩层不断碰撞、挤压,当应力积累超过其极限时,岩层会瞬间断裂,释放出巨大能量,地震波四面八方传到地表面,造成地表摇晃。张昌文解释:这就是地震。

2015年兰瑙发生六级地震;至于砂拉越,历史上都保(Tubau)与美里(Miri)亦记录到数次五级地震*。五级地震该如何想象?

“我国大多数地震都属于轻微地震,震级大多数小于4.5级,多为有感地震但无重大破坏,从没有出现地裂或者地表下陷的情况。”张昌文补充。从地质结构来看,马来西亚并不位于全球主要的地震活跃断层带 (环太平洋断层带),而是处于构造板块的内部地带,地质相对较稳定,因此地震频率较低,地震强度通常较低。

虽然如此,大马也并非完全没有地震风险;尤其在沙巴,震级可以达到六级左右。

(注:五级地震可以理解为明显能感受到的地震,建筑物有轻微破坏,但不会造成建筑结构性的破坏或倒塌,通常损坏不严重。)

六级地震若在马来西亚发生,建筑需要良好防震设计才足以抗衡,否则便可能造成结构性灾害。

只是,我们准备好了吗?

突破迷思——高楼不易在地震中倒塌?

问及大马摩天大楼在地震中倒塌的风险,雷廷尉副教授想了想说:“越高的楼,我越不怕。”

从结构工程的角度来看,我们普遍以为,楼越高,在地震中越容易倒塌。然而,事实恰恰相反:高楼在地震中反而可能更安全。这背后的关键,在于高楼设计“主敌”并不是地震,而是风。

高楼的“主导载荷”来自风压

在高楼结构设计中,除了必须考虑建筑本身的重量(重力载荷),以及使用者、家具等日常使用带来的垂直荷载,更要重点应对“横向载荷”。而在高层建筑里,主导横向载荷来源并非地震,而是风压。

也就是说,大马许多摩天大楼——包括TRX、Merdeka 118、国油双峰塔等,早已具备应对强风的能力。这些结构系统在设计时就已经具备一定的“抗晃”能力,间接也提升了抗震性能。

地震波频率高,高楼响应频率低,不易共振

此外,地震震波通常具有较高频率,也就是来得快、去得也快;但高楼庞大的结构决定了其“固有频率”较低,反应速度较慢。两者之间的“频率不匹配”,意味着高楼不容易与地震波产生共振现象。

现实是,地震还未真正让高楼开始剧烈摆动,震波可能就已经过去了。但需要注意的是,即使建筑未必立刻倒塌,也可能因缺乏抗震设计而出现裂缝、墙体剥落或其他安全隐患。

为何曼谷大楼一瞬倒塌?

然而,若说高楼在地震中不易倒塌,为何曼谷审计署大楼却在瞬间坍如废墟?

张昌文解释,关键在于地震波的种类与地质结构的叠加效应。

地震波主要分为两类:

- 体波(Body Wave):能量强但传播距离短,主要影响震央附近地区。

- 表面波(Surface Wave):能量相对较弱,却能长距离传播,往往是造成远震的主因。

曼谷高楼倒塌,受的正是表面波带来的影响。

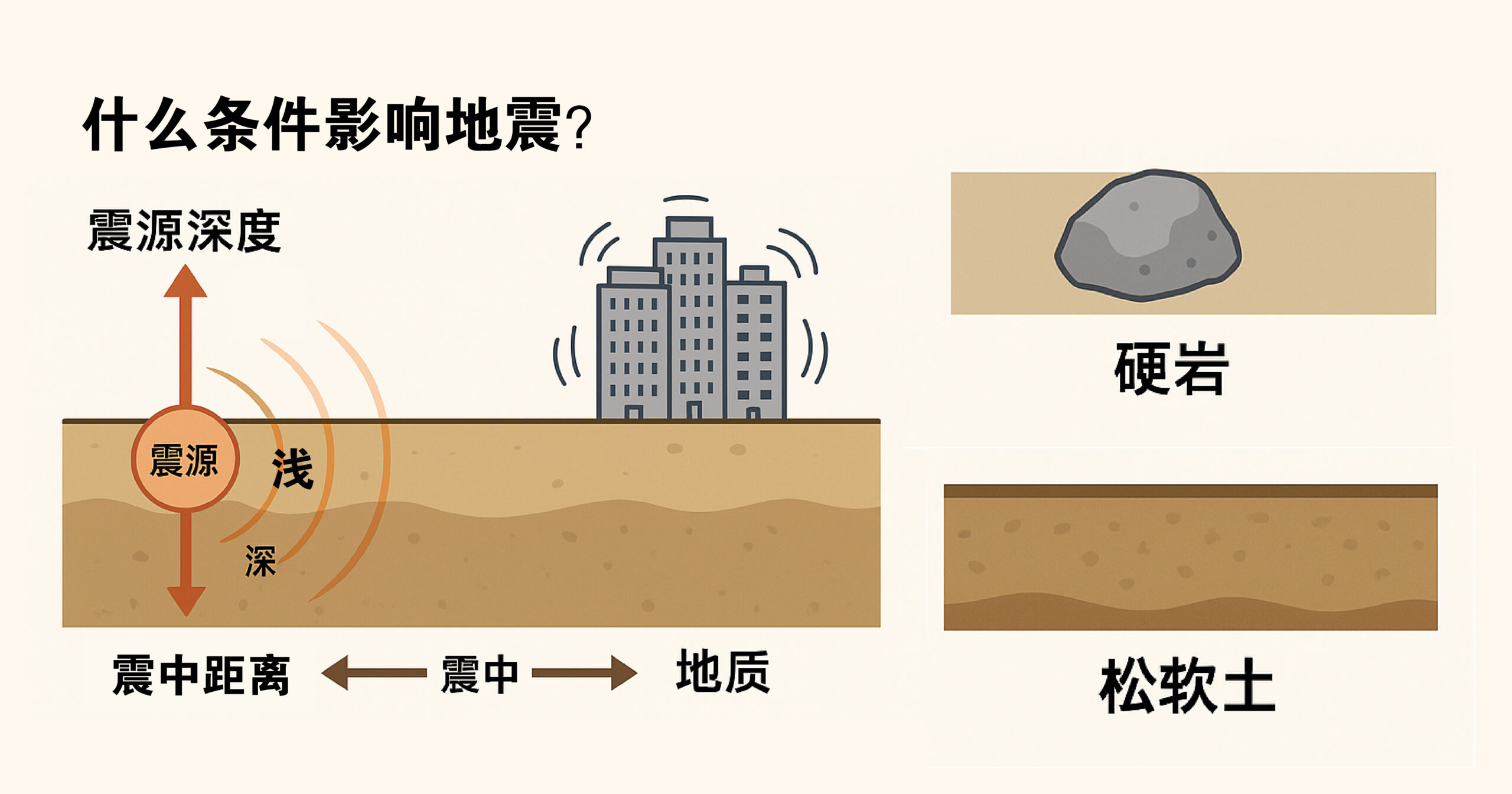

更关键的是,曼谷地处盆地地形,地下堆积着厚厚的松软土层。当地震波从坚硬岩层传播至松软土层时,会产生波的反射和折射,与造成地震坡放大效应或 “盆地效应”,导致能量集中,地震坡的波幅变大(震动更强),同时摇晃时间变得更长(持续时间延长),继而造成震灾风险增加,张昌文解释。

大马会成为“下一个曼谷”吗?

眼见邻国高楼倾塌,人心难免惶惶——吉隆坡会否步曼谷后尘?

张昌文指出,吉隆坡巴生谷同样位于盆地地形或低洼沉积盆地,地层上方覆盖松软沉积物,地质条件确实与曼谷相似。不过,大马在地理上具备一道天然屏障——马六甲海峡;曼谷与缅甸则是陆地相连。

这面海是天然的防波墙,苏门答腊地震产生的长周期地震波,在传向马来半岛的过程中,需穿越苏门答腊岛的陆地于马六甲海峡的海底地层,这段传播路径中的地质阻尼和地层不连续性会耗散一部分能量,因为传到马来半岛时的波幅已被衰减,影响也相对减弱。

换言之,若苏门答腊发生地震,震波在穿越海峡时已被削弱,真正抵达马来半岛的震动,远不如震央或邻近陆地强烈。

KLCC可抗九级以上地震,孰真孰假?

多年研究地震工程学的雷廷尉副教授指出:地震是一门动力学,比起静力学更不可计算。

然而,相关报道指出,我国最早具备抗震设计的国油双峰塔,可抗九级以上地震。雷廷尉副教授指出误区——震感强弱以及造成的损害程度,主要取决于三个关键因素:震源深度、震中距离与地质条件。

李明礼副教授也说道:里氏震级(Richter scale) 测量的是震源100公里处的最大振幅,而地震波会随距离衰减。例如,一栋宣称抗10级地震的建筑,若靠近震中,可能在7级地震中倒塌。

“更准确的标准是峰值地面加速度(Peak Ground Acceleration, PGA),工程师会将其纳入结构模拟与设计。”

“里氏震级(Richter scale)只适用于7级及以下的地震。超过7级的地震,我们通常会使用‘矩震级(Moment Magnitude Scale)’来衡量。”雷廷尉补充。

“如果离震中只有十公里以内,即使震级是六级,你的感觉也会非常强烈,”他说。地震越靠近,能量在传播过程中的损耗越少,所带来的影响自然也越大。

抗震设计牵涉层面广,要安全还是要空间?

地震一来,生命的消逝猝不及防。但一直以来,大马因地理位置条件,防震意识都不高。雷廷尉副教授表示,近年我国土木工程课程中,方才陆续设立相关学科。

防震、避震方法多种,但他指出——“不管用什么技术,最核心的是把地震带来的能量吸收。”

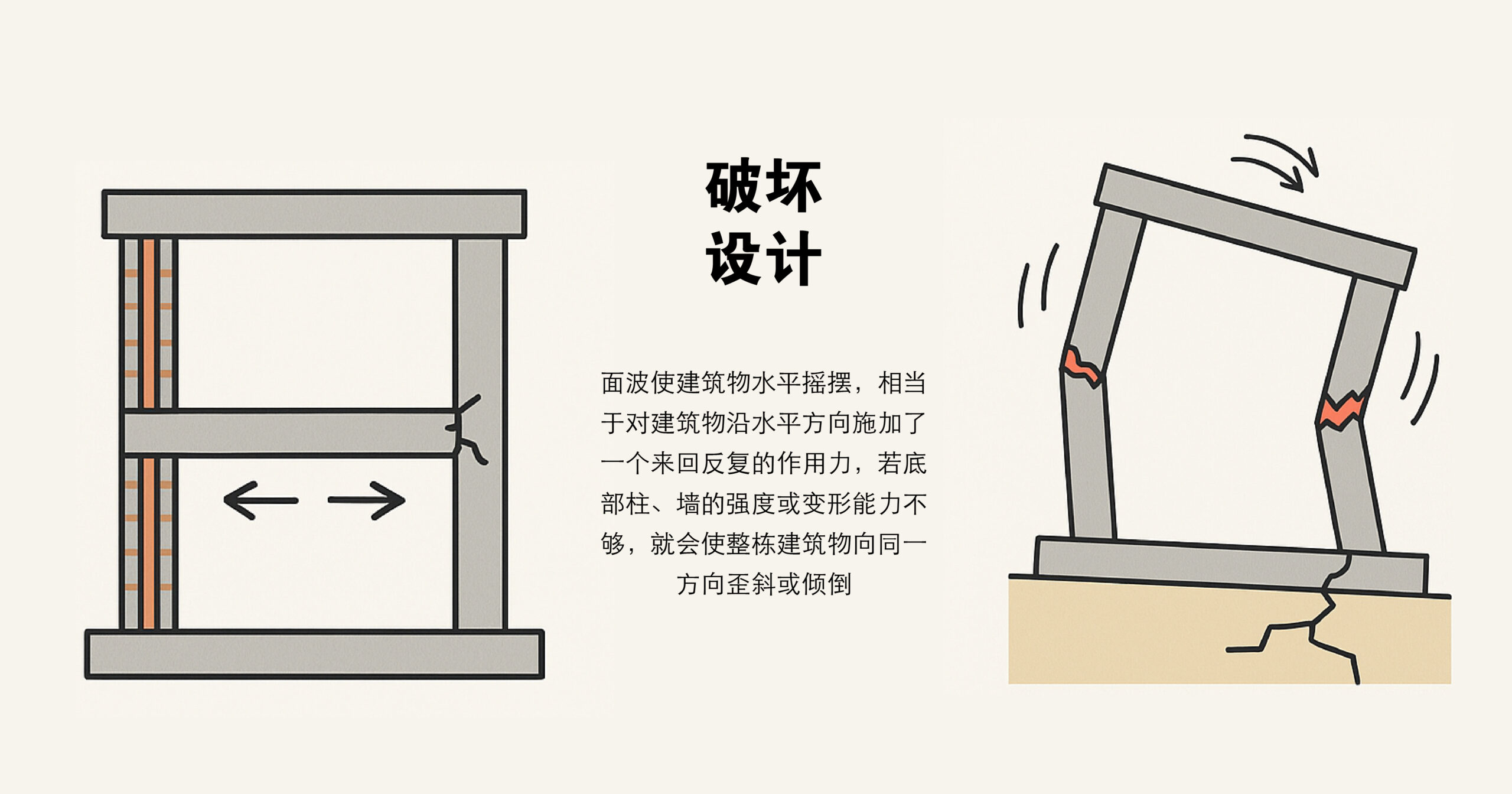

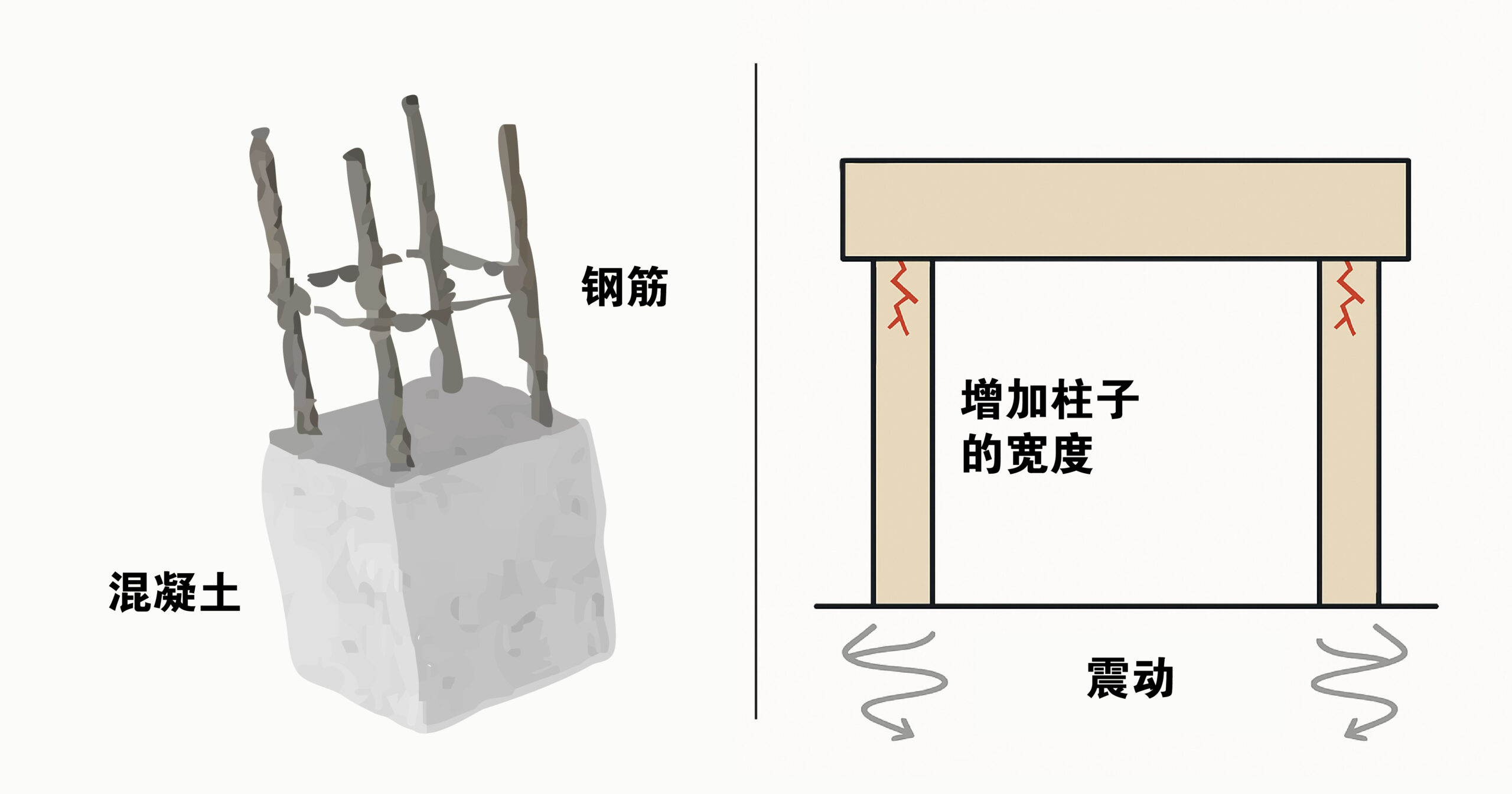

在地震反复的摇晃中,连接梁柱的位置就会出现裂缝,导致结构变形。而保护混凝土其中一种最普遍的方式,就是用钢筋将其加固。

混凝土本身是很脆的,当一直摇晃,它就会变得越来越薄弱。所以我们才会在关键位置加更多的钢筋,不是为了不让它坏,而是控制它的坏法——让它先在可控的地方破坏,从而释放地震的能量,我们称之为‘破坏设计’。”雷廷尉副教授解释。

然而,这类设计成本较高,实际操作上也需要建筑技术专才。反观本地建筑领域:“我们建筑工地上很多是外籍工人,有时候技术水平不一。若要以精准50毫米的间距置放每一条钢筋,他不一定能照着来,可能没这个概念,或者工具不到位。”雷廷尉强调。

当然,实际上也有更简单的做法——选择把柱子加大,让整体结构更有承受力。但问题来了,加粗了柱子意味着空间变少,两者之间如何取舍?

防震作业牵涉广,影响房价

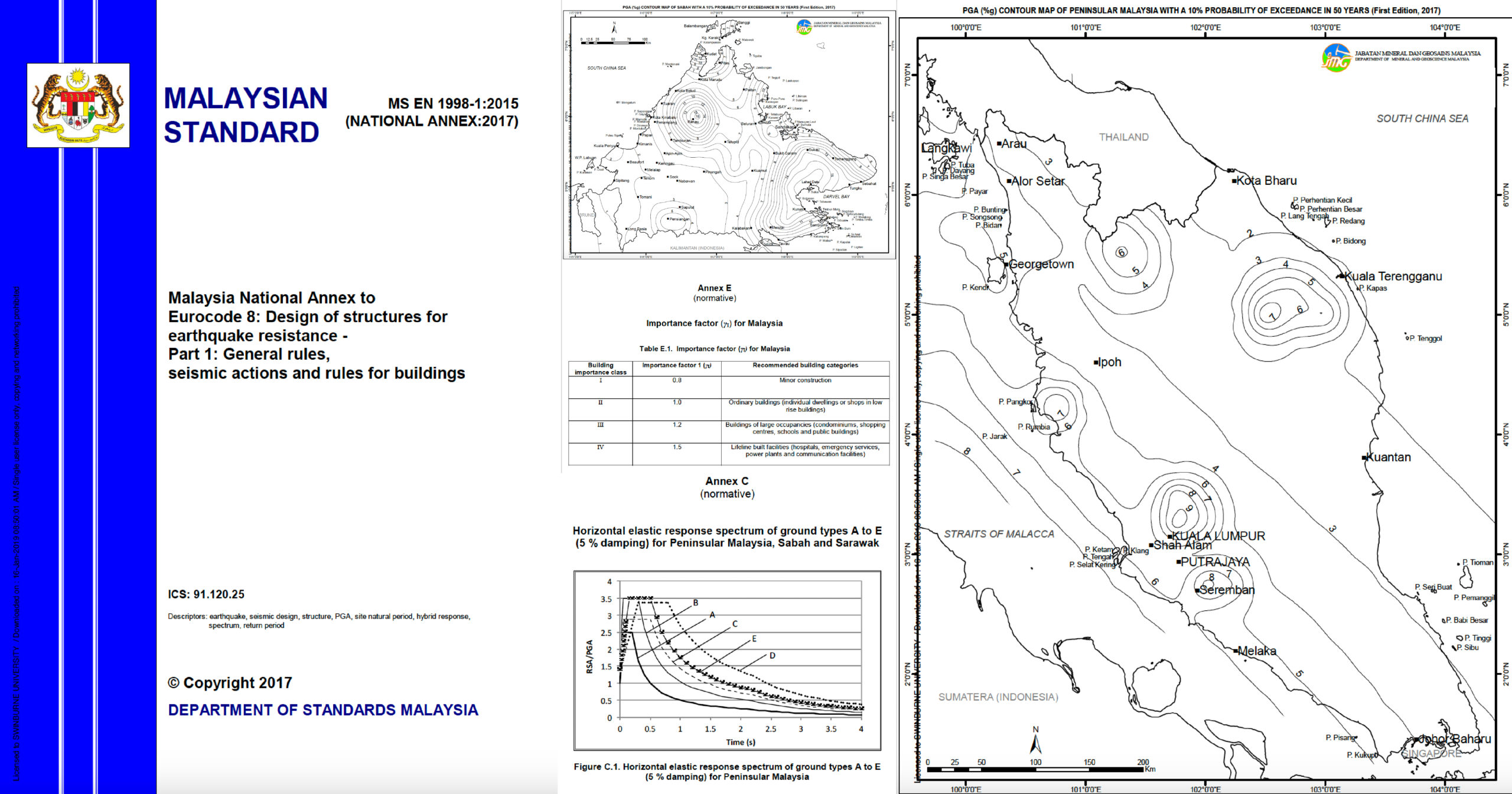

2010年,雷廷尉副教授加入了马来西亚工程师学会(IEM)地震委员会,并参与了大马标准局(Department of Standards Malaysia)地震设计标准的拟定工作。

这一本不算太厚的指标,耗费八年时间制作。双威大学土木工程系主任雷廷尉副教授指出,它涉及的层面太广——不仅影响到工程师与设计师的工作,更牵动开发商乃至整个建筑业的运作。

把建筑柱子加大、加粗?用料更扎实?无疑,会导致房子的建造成本增加,进而影响房价。甚至建筑师会担心,地震规范会限制他们发挥创意,无法实现前卫的设计。

当我们开始谈地震风险与抗震设计,就不再是一种纯粹的技术提升,而涉及社会与经济成本的转变。

英标至欧标的转换——专业防震标准已有,谁在跟?

雷廷尉这么说:“我们看到世界上许多造型大胆、突破传统的建筑,往往出现在那些地震风险极低的地区。”曾经,我们以为马来西亚是一个不会发生地震的国家,但长期受到苏门答腊远程地震源的影响,加上国内偶有小规模的局部地震,虽然难以预测,但风险确实存在。

在大马,地震不再是神话。

因而自2010年起,马来西亚开始逐步淘汰原有的英国设计标准(British Design Code),转而推进采用欧洲标准(Eurocode),因为英国本身地震发生的几率极低。

然而雷廷尉表示,“即便有了一套完善的规范,若没有法律强制规定,在实际工程中还是难以全面实践。”他解释,虽然规范是由大马标准局制定与发布,但能否真正落实到工程中,还需取决于房屋及地方政府部的决策。

地方政府的建筑审批主要依据《统一建筑章程》(UBBL, Uniform Building By-Law),而该章程的修订与采纳权属各州政府。意思是,若州政府未将欧标纳入UBBL,发展商与工程单位也无需强制遵循。

工程师协会(IEM)也在4月11日发文告,呼吁社会关注我国建筑的地震风险。作为工程师协会一员的雷廷尉也说,所有制定的抗震标准,必须得到政府与法律的配合,才能贯彻到实际工程之中。

据他所述,政府工程如医院、学校普遍都依据该防震标准建设,但私人界更应该及早跟上脚步。

地震工程学是一门需要长期吸收的学问,而工程师往往得跳出自己的舒适圈,但这并不容易。“有些工程师自认在某项专业领域已经很擅长,对于突如其来的新任务,常抱持抗拒态度,需要时间学习,却又没有多余的时间”,各个行业,似乎总有自己的困境。

也有人总觉得,“马来西亚没有地震”,因此对相关安全标准不以为意——但,天灾莫测,在人命伤亡之前,城市是否应该给民众,一个最低限度的保护?

附录|

地质学家张昌文:马来半岛要发生6级地震的机率非常低,因为根据过去100年的地震记录,马来半岛从未发生过6级地震,最大震级也只是4.5级。东马的沙巴州发生6级地震还是有可能,因为过去100年沙巴地区曾经发生过三次6至6.2级地震。可是,沙巴要发生7级地震的机率也是非常低,因为沙巴的地震历史记录也是从没有发生过7级强震,主要也是因为沙巴、砂拉越和马来半岛同属于较稳定的巽他板块的内部构造,而不是板块边界,所以地壳活动速度相对比较缓慢,应力积累速度慢,不像那些处在板块边界的国家,板块活动相对更加活跃,应力累积速度快,所以发生地震的频率更高,释放能量的震级也可能更大。