重塑新生,指的是物也是人。两者相互依偎着,却不尽然相似。塑料的重塑,能够经过热压、编织、重熔等方式完成,以另一种全新的样貌展现在众人面前;而人生的重塑,终究不是那么简单的。“曾经有个街友向我回顾他的一生的时候,说了一句话,那不是本地的语言,是来自其他国家的语言。笼统上来说,那句话是在描述他的一无所有——The state of having nothing。”王美玲道。 一种寂静无声的悲凉弥漫着。“我当时想,他怎么连一个快乐的回忆也没有?他想不起。”推开那位街友的房门——那是他自己搭建的,一个破烂的屋,甚至也称不上是一间房——她便被堆积成山的垃圾震撼住。或许是囤积症的关系,街友觉得这个不可以丢、那个不可以丢,才导致这一番场面。就连屋子的外面也是一堆他人扔的垃圾——说是垃圾,但很一大部分是全新的衣服、没拆封过的食物。美玲彷佛透过这位街友看见了吉隆坡的模样,他的身影便是吉隆坡的折射,从极致的富到极致的贫,融贯了所有矛盾,由此产生一股浓稠的情绪:“尽管如此,他还是想着该如何帮助街友自力更生,与我们商讨如何一同创业。” “就算他来不及与我们一起创业便离开了,可也是因为有他,才会有今天的Hara Makers。所以,名字的一部分,就应该属于他。而当初他说的那句话里面,就有一个词,叫作‘Hara’……” ——这便是Hara Makers的名字由来了。

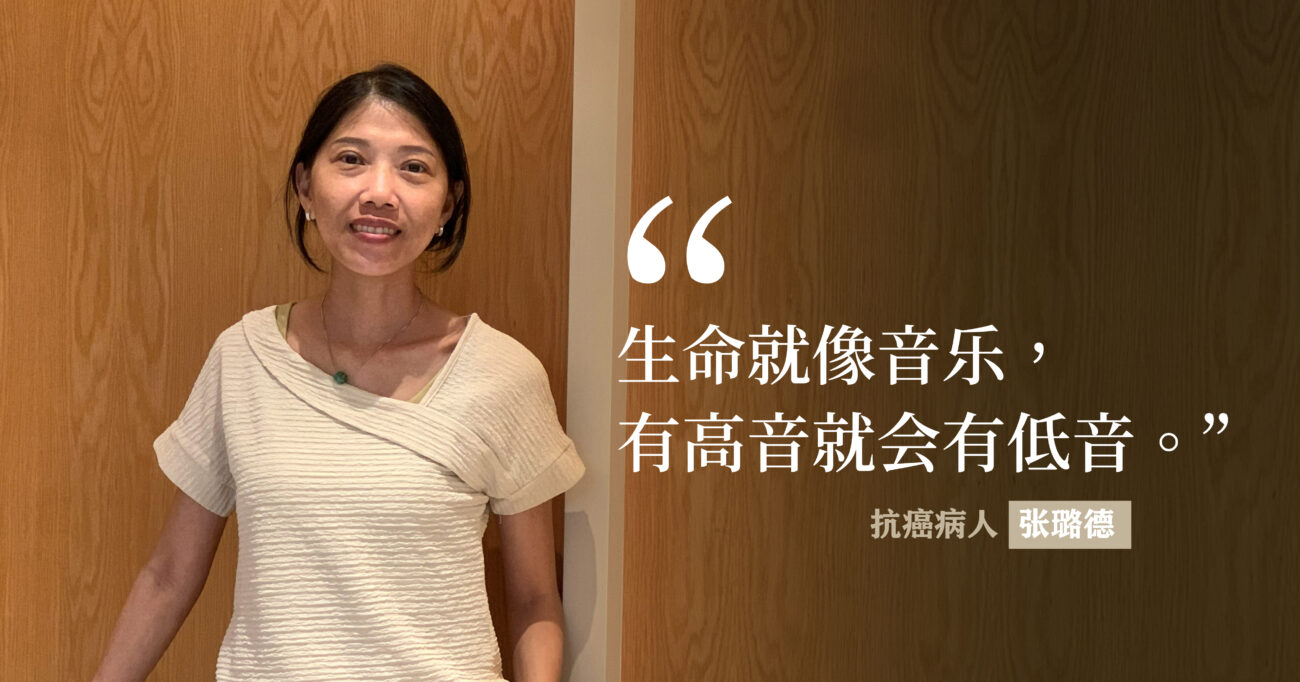

我从王美玲身上感受到一股淡泊的从容,不急不躁,坚定而充满韧性。

八打灵再也生态资源回收广场(PJ Eco Recycling Plaza)很大。在这一栋五彩缤纷的两层楼建筑里,Hara Makers占了一个房间,不大也不小。甫一踏入,先映入眼帘的是占房间两面墙的十字格挂架与深蓝柜子,挂满、摆满各式各样的塑料重塑品,像是包包、编织的篮子、装饰品,还有未裁剪的塑料在另一边的桌子铺散开来。有些杂乱,而我们就在角落的小桌椅落座。看似凌乱的房间,却承载着厚重的意义,其中包含的是许许多多人的、沉甸甸的信念。

王美玲与友人徐丽昀于2020年成立Hara Makers。她们通过街友购买收集的回收品,以增加他们的收入,再重制成新物品售出。即使大众如今已将她们定位为侧重环保的非政府组织,但成立的初衷是想要处理贫困问题,引起大众的重视。

在那之前,王美玲在名为街店(Kedai Jalanan)的非政府组织担任协调员,为街友及低收入群体提供物资。最主要的便是衣服——“太多了。”她苦笑。网购的崛起,带来的是冲动消费。而有着琳琅满目的衣服的街店,为街友们提供了一个能够自由选择自己喜欢的颜色、款式的衣服的渠道。

我意识到这是一种很特别的援助方式。

王美玲解释道:“过往的帮助模式,都是我认为你需要什么,我就直接给你。比如你需要衣服,我就给你,却从来没有问过你真正需要什么。就像你或许也不喜欢我给你的那个颜色。”

社会上亦存在一些异议的声音:贫困的人,接受了帮助就该感恩、不应挑三拣四等,迫使美玲重新思考帮助的定义。那应该是建立在同理心之上的,而非怜悯。

“当你可怜一个人的时候,你就已经把自己放在了一个比较高的地方。你会觉得你有权力帮他决定他应该接受什么物资。”

话锋一转,她道:“可是,一个人再怎样贫困,他还是有一个一定的选择权。”

最初的雏形

王美玲观察到,在2020年的行动管制令期间,涌上街头的人数明显增多了。过往从未接触过的新政策,对大家来说皆是个全新的挑战,即使是政府也不知道该如何去处理,混乱的局面无可避免。“政府禁止出街服务,一切只能交给他们去处理。可是在很多层面上,有时政府根本无法顾及这么多。”王美玲还是义无反顾地走上街头去分发食物,但见人群争抢物资,没有人知道下一餐在哪里,也不知道究竟发生了什么事。随着时间流逝,越来越多人失业,尤其是拿日薪的群体。尽管物资上能够应付,需求还是远远大于供应,让她开始跟街友们讨论:“我们可以做什么?”

在Hara Makers成立的前一天,她们与街店讨论,认为可以帮忙街友们找工作,曾用了一年的时间,为街友们介绍工作、准备衣服、带领面试,以及借地址给他们,但亦有无可避免的瑕疵存在。

“那时各方面的期望,我们没有去了解清楚。大多数雇主都是餐馆的,而他们有他们的期待,希望街友们能够迅速地进入工作状态。”事与愿违,餐馆的工作状态弹性大,极其挑战员工的韧性。已然沦落街头一段时间的街友们,无法在突如其来的忙碌与空闲之间来回切换状态,加上街友们那微妙且复杂的自卑心、耐性有限的雇主们,王美玲意识到这也不是一个办法,再次探讨究竟该如何伸出援手。

人生百态 可世间悲剧大抵都相似

王美玲对街友的定义比较广。不只是流落街头的人们,即使是今天有容身之处,或许明天就会因无法缴纳房租而被赶走,从而失去庇护所的人,也是街友。与之相比,政府仅将露宿街头的人们归纳为街友群体,因此统计上的百分比会比较低,但也已经是很庞大的人数了。

“对我们来说,房屋是基本人权。商家却一直在炒作,很多人根本无法负担那笔钱。”她提及自己刚好才帮一个街友成功租到房间,类似香港的劏房,没有窗户、被间隔起来的一个个格子,一个月的房租便是五百块。也有人是从外州来到吉隆坡打工,无力支付房租而不得不露宿街头。

“很多人问我,是不是因为街友很懒惰,所以才会走到今天这个地步。但其实不是,他们只是收入很低,低得要考虑这笔钱要用在住宿?膳食?还是其他的费用?”有些事,不是说你努力就能够改变。王美玲分享,曾有一个很努力工作的街友,认为自己的身体素质依然硬朗,选择睡大街而舍弃租用房间,只因为薪水要留给孩子做教育费。

王美玲曾于2019年分别走访日本大阪与美国,并在当地当过街友。她待在大阪的时间很短,只是几个星期,却足以让她领悟在当地寒冷的冬天露宿街头并存活下去的艰辛,即使路边放着折好的棉被供街友们借用;来到美国,她选择几个街友,花上好几天的时间跟随、观察他们的日常,只为采集他们的故事,破除大家对贫困人士的迷思。日子越久,身上要舍弃的物品也越来越多,否则移动不便。

“有的人,你也看不出他们是街友。”她笑说,“我们对街友总是有一个既定印象,以为他们长相很凶、穿着破破烂烂又发臭的衣服,或是行为异常,但很多时候他的谈吐上可能就跟你隔壁家的邻居大叔一样亲切。”

跨过地球的一半来到其他的国度,走在异国的街头上,也会发现处处都是街友的踪迹。大抵世上的悲剧都是如此,各自怀揣不同的故事与经历,却背负着源自相同根源的不幸。或许不同的社会制度让大家的待遇有所差别,可是也没有谁就此过得比较好。

假借拯救之名 行扣留之令

问及印象最深刻的街友是谁,王美玲给出了一个名字,简称J伯,而他也是她与友人后来成立Hara Makers的主因。那是一位与众不同的街友,在街友圈内颇为有名,念过大学,总是能够侃侃而谈,提出帮助街友的概念与计划。曾有许多非政府组织邀约他举行讲座,甚至去往印尼。“从美国回来后,我想说希望有一天也能把他带到美国去,与那边的团体会面、交流。”

愿望来不及达成,J伯已于行动管制令期间去世,享年六十多岁。

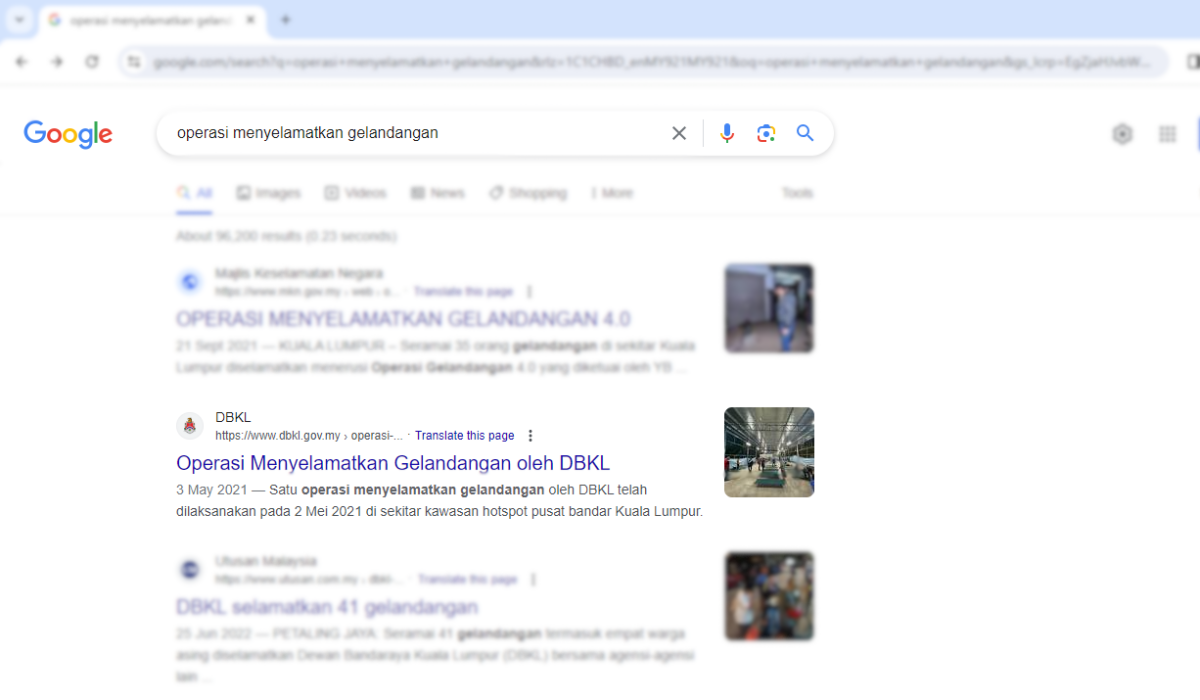

“其实他在街头拥有许多不同的名字。”说来啼笑皆非,会发现这件事的原因,是因为她需要去保释被警方逮捕扣留的J伯,方晓他的真名。而他被逮捕,也仅仅是因为他是街友——“政府会跟你说,他是在拯救街友。”浏览吉隆坡市政局的网页,只会看见“Operasi Menyelamatkan Gelandangan(拯救街友行动)”的字眼。表面上是拯救,实际上却是限制街友自由活动的范围,而行动的次数会在吉隆坡举办大型活动期间变得频繁。“其实就是没有政策,不知道要怎么去解决,只好先把街友们扣留起来,让你看见吉隆坡繁华的一面而已,误以为我们没有贫困的问题。”

根据《1977年赤贫人士法令》,60岁以上的街友将被安排到福利部厅下的Rumah Sri Kenangan,60岁以下的壮年则被安排到Desa Bina Diri收容所。“尽管有提供三餐,但基本待遇也没有多好。”

更重要的是,尽管街友们可以选择自愿进入中心,但若是在政府的强制要求下,他们并没有拒绝进入收容所的选择。若拒绝了,迎来的不过是刑罚。

重塑新生三步骤 环保在于行动意愿

“你不能够说人们的意识很低,我相信大家的意识还是有的,只是要不要去做而已。”

王美玲坦言,如今马来西亚人的回收习惯普遍上有待改进。“比如我们只是要衣服,却还是会收到文具、食物。”有的衣服破烂得穿不了,有的沾了宠物的毛发、屎尿。由于没有通知工作人员,混杂在衣服间的食物就在回收桶里发臭、长虫。“大家的想法就是:当你已经一无所有的时候,你没有资格再要求任何东西。”

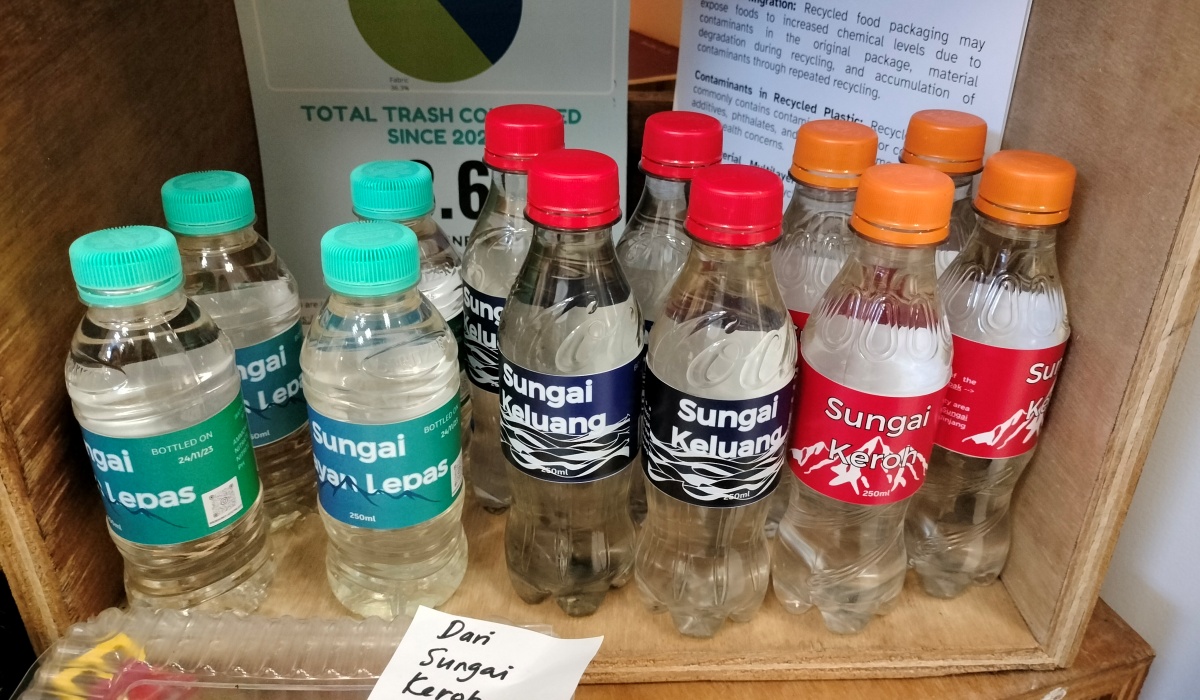

谈及塑料回收,王美玲说成本很高。先要根据塑料袋的种类、颜色分类,“有的是单一材质的塑料,比较容易处理;有的就是多重材质的,比如塑料袋的表层面会多了一层铝。”将塑料清洗后,再进行裁剪、热压、缝纫,就在员工们的巧手之间辗转来回,以另一番全新的样貌,展现在众人面前。

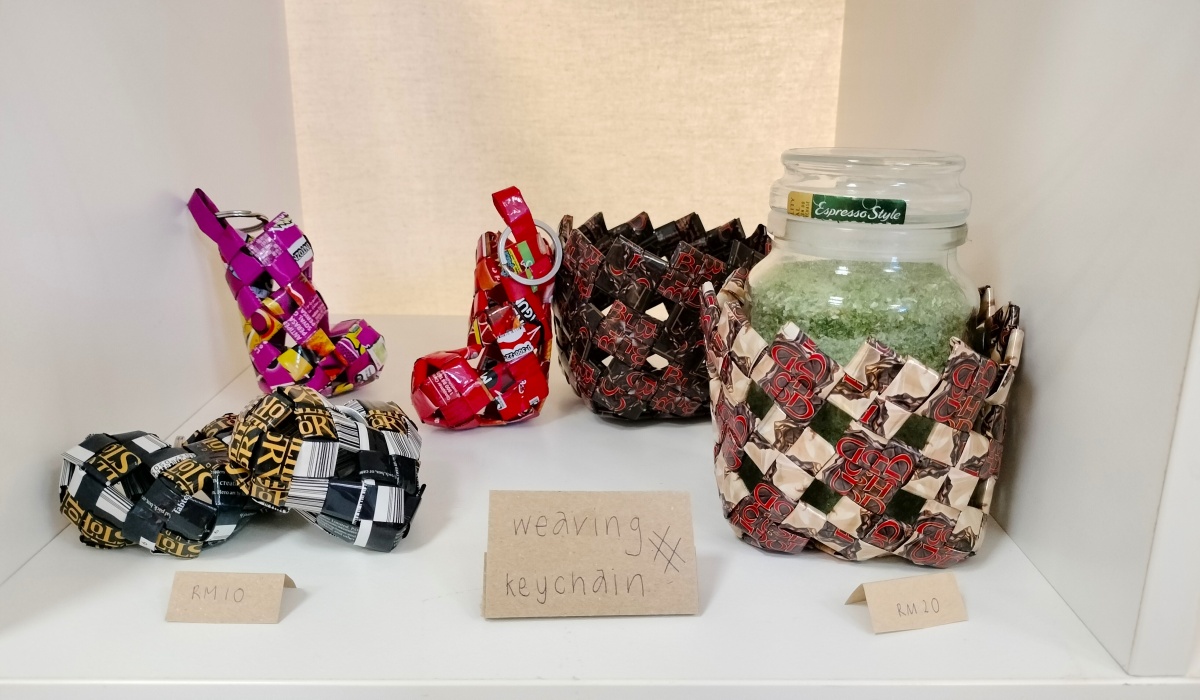

目前,塑料主要的改造方式有三种:一是通过热压,将塑料形成不同的纹理;二是编织,主要针对不适合热压的三合一包装;三是将塑料进行重熔,根据模具重塑成装饰品的模样。除了重塑,王美玲与团队还需负责构想产品设计、规划销售点。

“这个月几乎每一天都是超时工作的,最长都有16个小时吧。”王美玲说。

Hara Makers曾尝试在每个制成的产品背后印上所有参与者的名字,但由于人数实在太多,只好放弃,转而将参与者的名字们与相应的产品放在网站上,供人们查阅。“也曾经想过,如果有一天Hara Makers真的经营不下去了,那么至少还有一个网站让大家去寻找你需要的人。”她举例,“比如你需要找缝纫的人手,那么就可以到网上去找擅长这份工作的妈妈们。”

“我们也有尝试联络一些街友收容所,商讨能不能将一些加工机器放置在不同站点,或是设立销售柜台,让街友们也能不受地理位置的限制,多尽一份力。”

除此之外,Hara Makers也曾于2023年在GMBB举办了为期一个月的展览。以“我们吃什么,就会变什么(We Are What We Eat)”为题,盼望能以具体的方式,警醒大众有关微塑料的危害,以及其如何渗透我们的生活,从而重视自身的健康。“在你呼吸的每时每刻,都有微塑料的存在,只是你的肉眼看不见而已。”

我们究竟可以做什么 又该怎么做

追根究底,马来西亚的福利政策需要改进。

王美玲直言,“很多时候,政府就像一个大家长,命令你要做什么,而人民只是负责跟随。”纵然政府制定了一个针对全国贫困议题的大政策,却没有放太多的心思在街友方面。要解决流离失所的问题,王美玲认为,一是房屋政策需要改变,制定一个公平的房屋政策,而不是把房屋当作一个商品来炒作;二是街友依然面对着基本的医疗资源匮乏的问题,尤其是心理层面。

“就算他能够去医院就诊,但还是有一定的困难,会被认为是在浪费医疗资源。”

如今,Hara Makers由王美玲与友人徐丽昀领导,另有聘请一位全职员工,底下有39个来自低收入群体的妈妈、5位街友固定提供回收品。王美玲笑言,Hara Makers的盈利十分困难,目前仍旧需要仰赖基金会的支持。她亦遇过很多人的挑战:“如果是为了让街友有更高收入的话,就一定要做塑料回收、重塑这条路吗?因为塑料是很难回收的。”也有人认为,既然Hara Makers都有能力将塑料重制成有用的新品,反而更加肆无忌弹地扔垃圾。这何尝不是一种惰性的思维?王美玲清楚知道很多方案终究无法根本上解决问题,但困境已迫在眉睫,不现在采取行动,只怕来不及。

“你要解决一个社会议题,从来都不是一个人、一个单位就可以解决。我们需要有一个适合的政策、多方面的督促、从上而下的配合。”

与王美玲挥手道别,我走出回收广场,望见摆在门口的吉祥物。因每日的曝晒,它们身上的塑料袋早已褪色。站在骄阳底下,回想之前在回收站看见的一袋又一袋未分类的回收品,而另一袋又一袋的回收品再次源源不断地送来,看不见尽头,好像前路茫茫未可知,又是谁的命运。