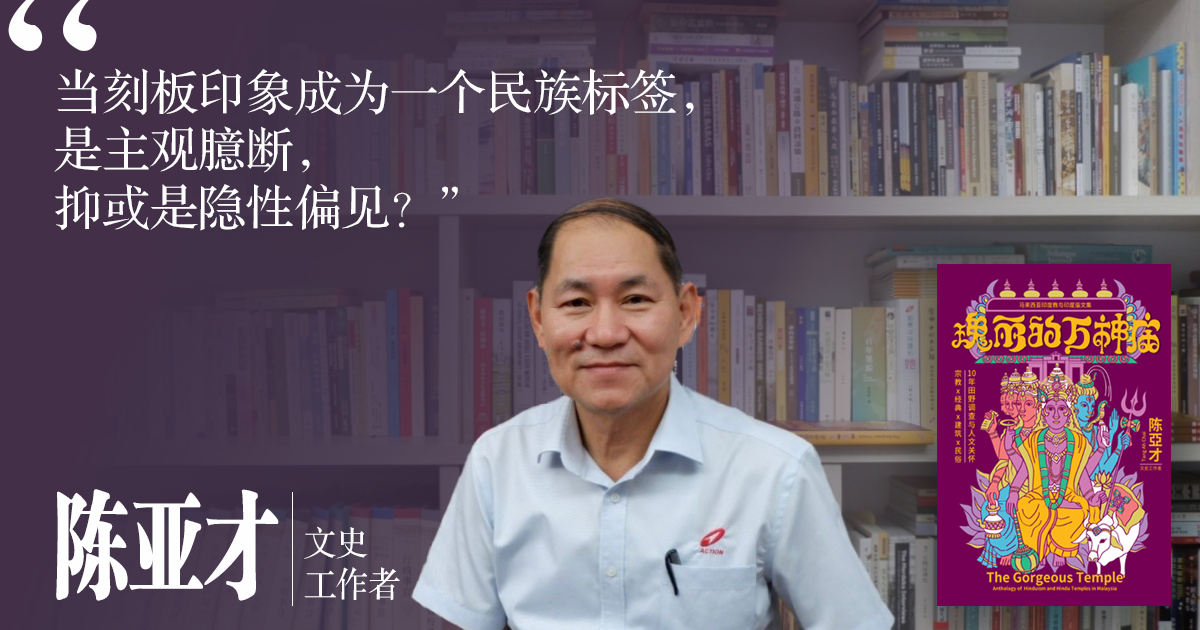

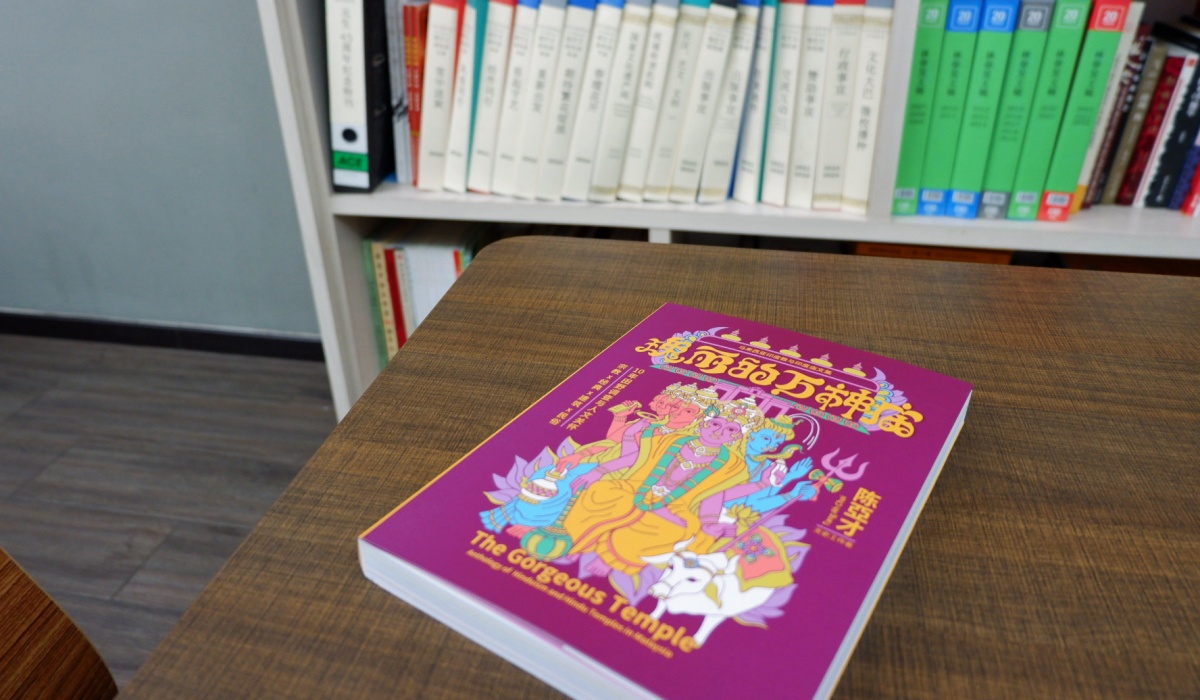

吉隆坡敦李孝式路(谐街)的印度庙和关帝庙隔街相望,印度庙前的茉莉花串散发出淡淡幽香,与关帝庙的香火气交织在一起。不同宗教毗邻而居,在这片土地上并不稀奇。抬头仰望印度庙色彩斑斓的众神像,眼花缭乱之余,似乎又对印度教知之甚少。 雪兰莪州的黑风洞、蒲种百年印度庙、森美兰马口印度庙、马六甲野新华印联合庙,在大大小小的印度庙,都可看到文史工作者陈亚才的身影。他将多年的心血结成《瑰丽的万神庙:马来西亚印度教与印度庙文集》一书,希望通过这本书,加强中文读者对印度庙的了解,以及对印裔文化的认识。他认为,华人社群对印度教及印裔文化的研究,“是一个有待开发的处女地”。

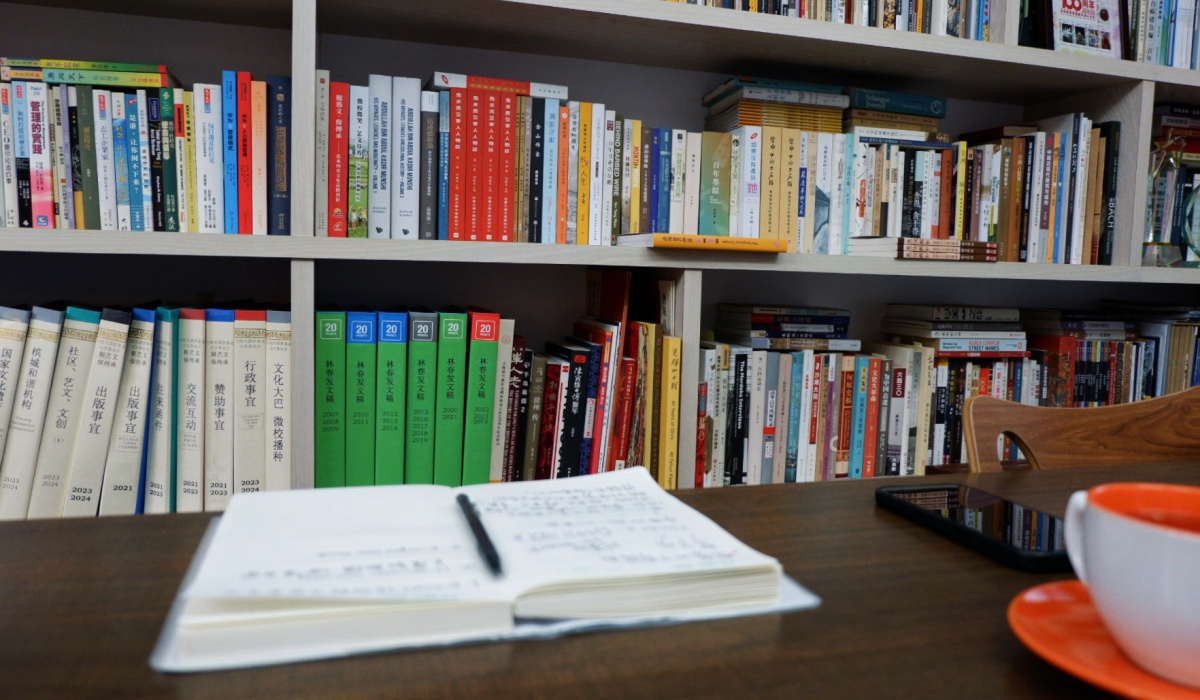

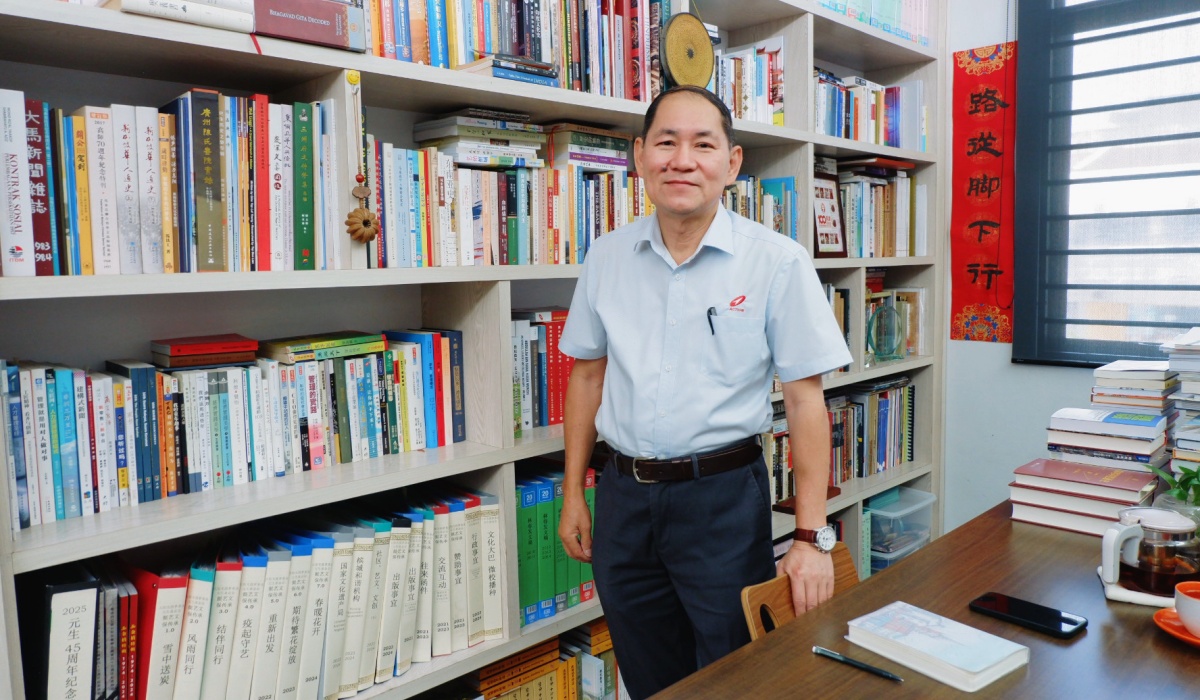

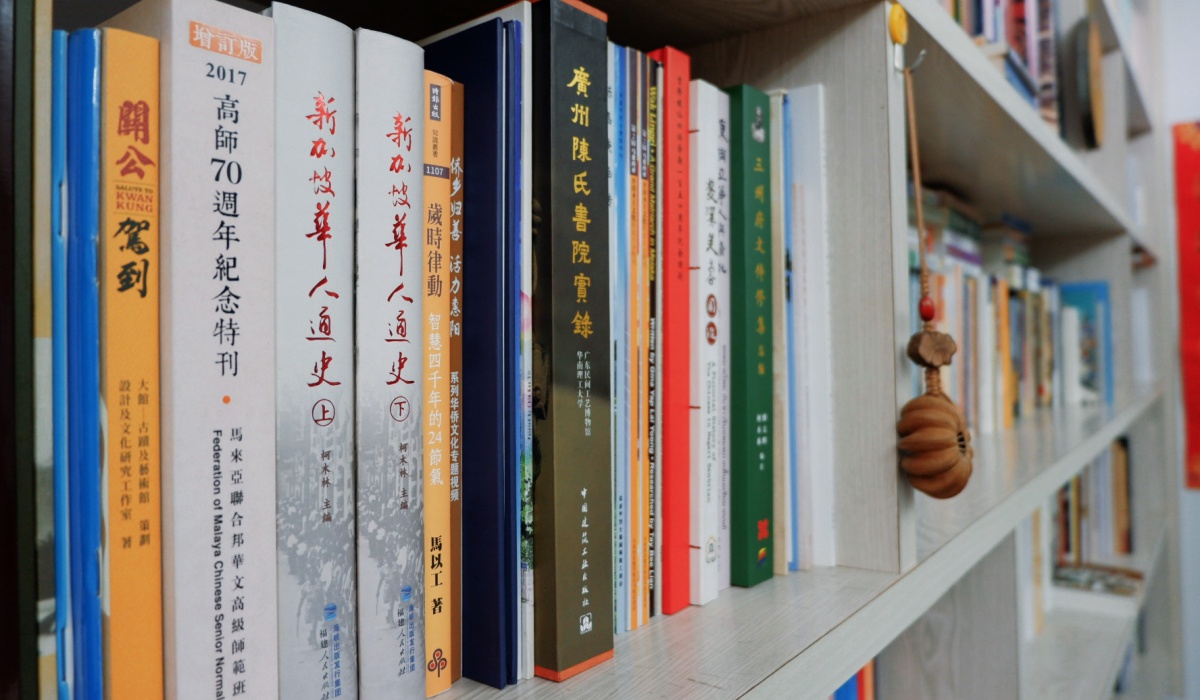

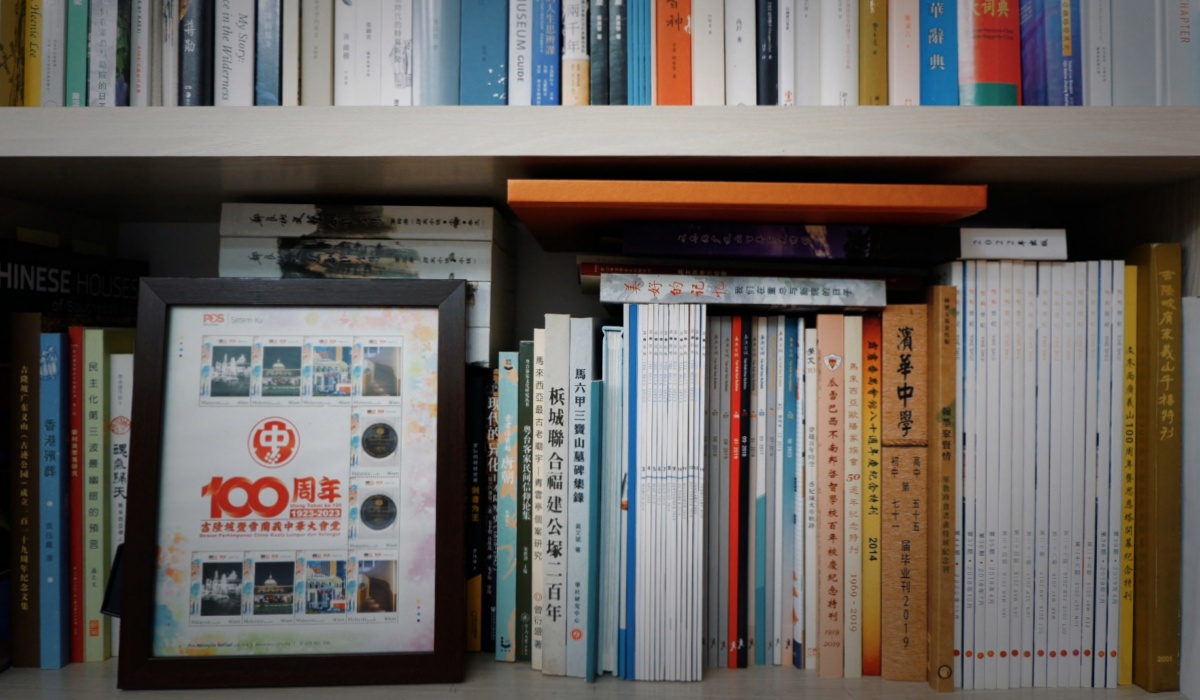

在访谈开始前,陈亚才将记事本展开,用手掌摩挲得平平整整。一旁堆着几摞书,占据了半张书桌。现任元生基金会执行长的陈亚才,毕业于台大历史系,拥有文史工作者、文化遗产维护者、跨族群与跨文化推手、时事评论人等多重身份。他笑言自己“兴趣很广,就是什么东西都觉得有兴趣”。

从陈亚才导览印度庙,到《瑰丽的万神庙:马来西亚印度教与印度庙文集》一书问世,很多人会好奇他与印度庙、印度教之间藏着怎样的一段渊源。这些疑问,在儿时的那片橡胶园里,可以找到全部的答案。陈亚才笑着说:“我大学毕业是很风光的,因为我是园丘里面第一个大学生,当然现在就更加普遍了。”

在园丘地区长大的陈亚才,早已习惯了多元文化。当地居民大部分都是印裔,附近的印度庙及日常祭拜活动,对陈亚才来说再熟悉不过。湮没在薄雾中的胶林,在孩童眼中,就是整个世界。

“小时候我们的世界就是那个园丘,就觉得大概整个马来西亚就这个样子,但实际上并不是。所以小时候的体验、经历就变得很重要。所以我看印度人,不会觉得好像‘他者’这样。”

他在《瑰丽的万神庙》的自序中也提到,之所以做印度庙的研究,并结集成书,是因为华人朋友疑惑“印度庙满天神佛,好复杂,很难搞,不懂谁打谁”。

陈亚才举例说,比方说丰收节的时候,印度庙架起三根甘蔗,下面煮着甜米粥(Pongal)。为什么用三根甘蔗,又为什么要煮粥?看似简单的问题,恐怕多数华人都茫然不解。

“我们不了解,才会讲很难了解。就好像基督教是相对比较流行的,比较普遍。你即使不太懂,都略知一二,不会说完全陌生。但是印度教的节日你可能完全不懂。”

“其实是本身难以理解,还是说我们很少接触?主要是我们觉得,即使没有接触,生活也好好的。就不会产生这种‘需要’去了解。”

“我常说换位思考情况也是一样的。比方说很多华人每天都经过回教堂、清真寺,但是走进去的不多。但是你说对回教堂很陌生吗?不会啊。住家附近就有回教堂,祈祷的声音天天听到。但你说很熟悉吗?也不会。”

陈亚才分析说,造成这种状况的因素“第一是客观环境使然,第二个是主观的意愿,愿意主动去接触不同族群的书籍、文化”。长久呆在熟悉、安逸的族群舒适圈,对于舒适圈之外的未知,难免会产生畏难和抵触情绪。

谈印度文化,就不能不谈宗教

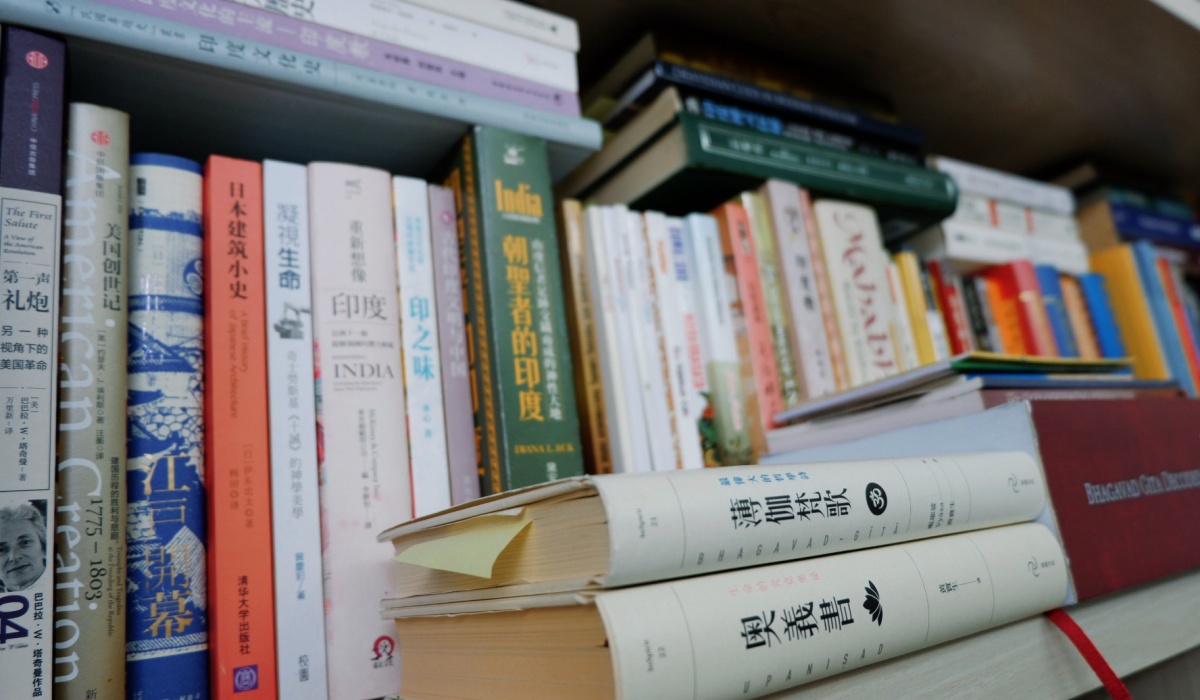

印度的文化与宗教紧密相连,踏进印度庙,犹如钻进绚丽的神话世界,也顺势开启了通向印度古老文明的窗口。印度庙中常见的舞蹈者的雕像,是湿婆(Nataraja)化身的舞蹈之神,也构成了印度古典舞蹈的基础。一头头栩栩如生的象头神(Ganesha),一座座色彩艳丽的神像,诉说着古老的印度教神话。

《瑰丽的万神庙》第三章〈寺庙、节庆与仪式〉中引用了印度教宗教导师阿维亚尔圣者(Saint Avvaiyar)的一句话:“不要住在一个没有寺庙的城镇”。对此,陈亚才强调说,“印度人比较特别,他们的文化跟宗教紧密相连。日常生活的方方面面都跟宗教有关系,也就是说如果你把印度宗教拿掉,要谈印度文化就很难了。即便是音乐、舞蹈等等,也跟宗教有关系,可能是用来祭神的,或者是在庙堂进行仪式的时候要呈现。”

“我们马来西亚的印度庙是属于印度南方的特色,跟北方有点不一样。因为我们80%的马来西亚印度人是来自印度南方,所以他们带来的是南方的特色。”

“马来西亚得天独厚,各大文明、各大种族都在这里,所以我们即使要了解印度人或者印度庙,并不太难。在我们居住的地方,(附近)都可以找到印度庙。”

“印度庙它其实是开放的,并没有限制说谁可以进。”

而关于Hinduism一词的起源,陈亚才解释说,Hindu最早是来自梵语Sindhu,指印度河及其流域。Sindhu地区的人所信仰的宗教,叫做印度教(Hinduism)。只是波斯人念的不太准,最后把Sindhu就变成Hindu。一般来说,如果是中文书写,过去都叫做兴都教,但是现在一般都称为印度教。

在印度庙,不难发现一些动物造型的雕塑和壁画,或为神祇,或为大神的坐骑。与佛教不同的是,印度教中将动物视为神族。陈亚才称,佛教起源于公元前6至5世纪的古代印度,“不过是在印度以外发扬广大,反而在印度本土变得没落。今天在印度的佛教徒大概不到8%,而80%的印度人都是印度教徒,其他是伊斯兰教、基督教和耆那教等。”

“佛教虽与印度教相似,但对于动物的态度态度差别很大。佛教中认为动物是畜生,地位不高。来世转世变成动物,就变成是一种诅咒。但是印度教的动物可以变成神,就好像猴神哈奴曼,毗湿奴的座骑大鹏鸟(也称金翅鸟)等等。但是在华人宗教或者民间信仰里面,都把动物当作畜生,除了极少数高等的动物,比如白虎。”

印裔社群的贫富差距悬殊

在《瑰丽的万神庙》中,也记录了印度裔东来的移民史。“早期印度人的职业分布,以1937年为例,单单橡胶园工人,就占了印裔劳动人口的66%。“陈亚才称,扎根于这片土地上的印裔,除了“语文上可能会有点影响,传统的部分变化不大。”

“寺庙是印度来的工匠盖的,他们把家乡的建筑风格原原本本搬过来。女性的传统服饰纱丽(Saree)也是直接从印度进口的。”

“文化当然会受到本地的影响。我举一个例子就是,印度人、马来人本来没有红包的概念。红包是华人的传统,然后马来人就把它改成青色的,印度人就改成紫色的。现在他们也觉得,过年或者重大节日,也要派青包、紫包。对他们来讲,就自然而然地接受了,并不会认为是外来文化。以前过年就是华人放鞭炮,现在三大族群什么节日都放鞭炮。”

与华裔相比,印裔社群是否在大马的社会经济活动中影响力式微?陈亚才对此客观分析道:“马来西亚的人口现在是3400万,印度裔约占马来西亚人口的7%,总人口约200万。所以第一个是人口的比例相对少,第二个是贫富的差距比较大,华人的贫富状况比较平均。”

“早期东来的印度人多数为劳力工人,一般收入不高,如果再加上被剥削的话,他们的生活状况就不是那么好。人口比例上印度人又比较吃亏。”

他笑着回忆说,有一次,一个印度人跟我抗议说,圣诞节之前就是印度人的屠妖节,商场屠妖节的装置还没有挂几天,就拿下来就换圣诞老人,好像有点不太重视。

“那如果从很实际的角度来看,商场毕竟是做生意。印裔第一人口不多,第二可能购买力没有那么强。现在慢慢会比较平衡,对方的节日,大家一来都知道,二来会做相应的配合。”

来自不同社会阶层的印裔,所使用的语言也不同,其背后的原因也是贫富差距悬殊。陈亚才直言道:“普通的印度人用淡米尔语沟通,然后中产阶级读英校,就用英文沟通。如果你去到一个中产阶级的场合,那你会发现印度人跟印度人之间就是讲英语。”

他者凝视下的印裔社群

“华人看印度人,可能负面的(印象)比较多。比如,印度人有点钱就喝酒,喝到醉醺醺就躺在路边。印度人不是那么勤劳,生活习惯不好。我觉得民族性有一点不一样。”

陈亚才借用已故马来西亚社会学家及思想家赛胡先·阿拉塔斯(Syed Hussien Alatas)的著作《The Myth of the Lazy Native》(懒惰土著的迷思:16至20世纪马来人、菲律宾人和爪哇人的形象及其于殖民资本主义意识形态中的功能),探析主流文化群体视角下的“懒惰族群”。

他问道:“那个懒惰跟不懒惰的概念是怎样的?”

“做十二个小时的人,就会觉得做八个小时的人偷懒。西方人用西方的观点来看马来人,就觉得马来人很懒惰。”

“我选择了我的生活方式,我并没有追随你的生活方式。所以在你的眼中,我就变成一个懒惰的人。”

西方殖民者利用殖民话语,塑造了一个西方凝视下的“他者”。对于“懒惰族群”的定义,同样也引发了我们的思考。当刻板印象成为一个民族标签,是主观臆断,抑或是隐性偏见?陈亚才强调说,不了解彼此的民族性格,就会产生很大的误会。

造成华人与友族间既熟悉又陌生,亲密中又带着一丝疏离的原因并不是语言或饮食习惯。陈亚才认为主要是环境的因素,“马来西亚人对饮食的适应能力很强的,没有什么障碍。”

他继续问道:“你有多少个马来朋友、印度朋友?除了工作上(接触的)。事实上不多的。”“比如说明天要去逛街,你不会想到找一个印度人,或者找一个马来人。”

“在乡下,大家生活在一起,一起工作,一起看电影。那么在城市地区,虽然是处在同样的空间,吃饭时也不会特意找印度朋友一起。比如,这一桌是华人,隔壁桌的是印度人、马来人,表面上大家都在一起,但实质上并没有跟隔壁的人沟通。”陈亚才称,这并不是真正意义上的多元族群融合。

在城市,除了各大商场定时更换的节日装置,各族群间的交流和文化似乎并未渗入到日常生活中。更为“功能化”的城市公共空间,在保护隐私的同时也造成了人与人之间的疏离。陈亚才分析说,与城市相比,乡村地区反而显得更多元化。因为有着共同生活的经历,于是自然而然地亲近。

“很多华人如果去到一个印度人的场合,比方说印度人的新年,一定要拉几个朋友一起去。要不然自己一个人去,一来没有对象讲话,等一下语言又不同,就会感觉到坐立不安,想快快找个借口溜掉。”

你也可以看: