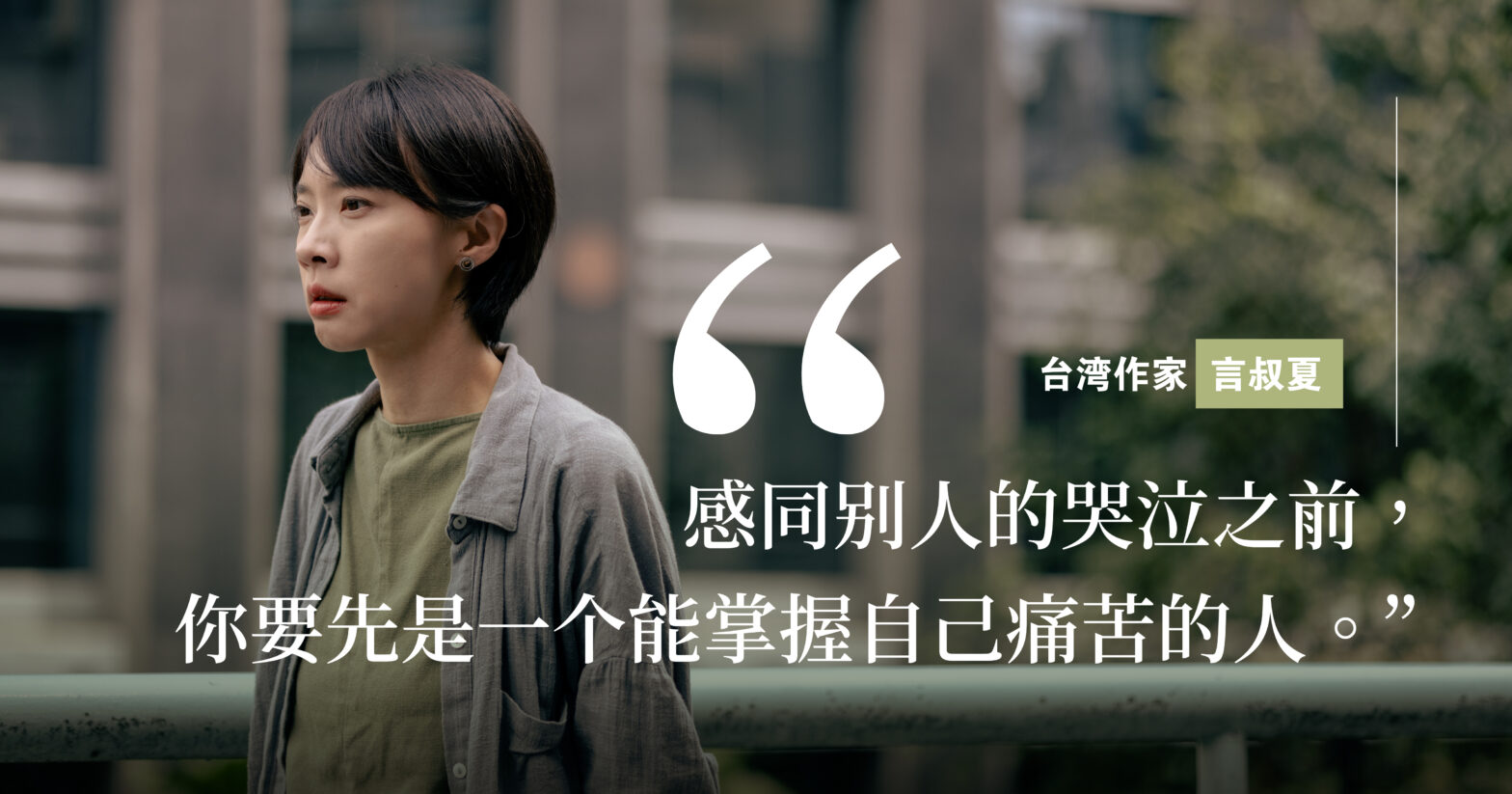

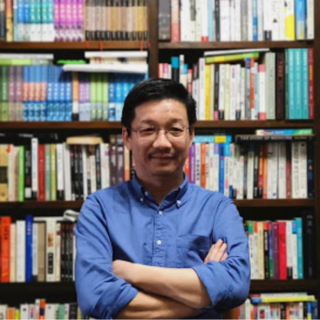

原先以为,学者与作家,像是把言叔夏切割成两半。学者的她,是台湾东海大学中国文学系副教授;而写作者言叔夏,则以散文书写为主,出版《白马走过天亮》《没有的生活》,并曾获林荣三文学奖、台北文学奖等殊荣。但眼前的言叔夏,就是一个人——用理性的话语聊起创作,她是如此灵肉合一。 两本散文集,说出了属于言叔夏的独特腔调——像梦一样的水族箱、时间般晕染开来的孤独;叙事者她,却宛如宠辱不惊地行走在这些生命经验中。诗化散文的写作,好似虚无到极致;但她说,她似乎不认为自己遵循了虚无。 所有集体的苦难,都会回归个人脉络之中;而从个人出发的写作,是否能够与外部产生连结?她说:“生命中所有切换的过程,都会产生阵痛。”也许就在这样的阵痛之中,写作长久以来抵抗着道德。并非成为一个背德之人,而是拿掉道德的尺度,这个世界更需要的,永远是不需度量的善意。

介入世界 会有刻痕与伤口

漂流在写作里,更多时候言叔夏是清醒于学术的。很久才与朋友见一次面,除了上课多数时候都是自己一个人;她所形容的“无聊”的日常,多少有点像第二本散文集的书名——《没有的生活》。

但她这几年开始了登山。在那颠簸而迷漫的路程,总有那么一把看不见模样的声音,像擦肩的陌路人、像风吹来的昭和草,又像一位素未谋面的笔友。于是,当她踏上一段长途旅程,火车、飞机都好,“我常常会意识到,不只有我而已,他就在我旁边,说起来很像神经病。”她笑。

也许是那把内在声音,说出了一种透彻的孤独。

访问前一周,言叔夏才刚从花莲回来。火车匍匐向前,途经一些被地震侵毁的地方,偶尔停靠在傍海的无人小站。而这些停滞又起始的让步间,窗外的人就这样闪现走过——“不知道为什么会觉得很想哭。”

这些人也许一辈子只见一次,且车一走,就会被抛弃在后头。“但如果说我的书写里,有一个所谓离集体最近的时刻,也许便是这种时刻——瞬时在你的车窗外面,反覆离去的那些脸孔。你不知道他们在等待什么。他们也许在等待下一班车,也许他们要去一个别的目的地,可是光是这样看着的时候,我会有一种这个世界好大,人活在这世上非常小的感觉。”

与世界产生联系的方式总有千百种,有人想用权力试图留下些什么;对言叔夏来说,像是伸出指爪画下一个刻痕。“这个动作本身就很介入性,因为在你所划的刻痕底下,都会产生伤口。”

人与世界连结的痕迹,便是这道伤口。常常看这像猫爪痕一样细疤,她会突然有种,与世界亲密而遥远的错觉。

未来改写过去

写作的念头无法凭空而生。言叔夏用散漫养生活,“这个散漫对我来讲蛮重要的。”没有固定的操练与规律,想写的都放在心底,像细沙埋入河流——某天突然觉得“好,可以了。”

她总是从个人书写出发——房间、与母亲的海边、生出衣蛾的衣橱……二十几年来移动了好些地方,也许跟人生、家庭有关系;但有些分崩离析的地方是再也回不去了。

所以,眼前当下的,此时此刻拥有的东西,可能是我觉得唯一能够把握的。我们总会觉得,人的未来或过去,这两个端点,是被现在所决定的,而现在也许决定了未来,这是大家很常见的一种说法。你现在怎么做,会让你未来成为一个怎样的人。但有的时候,我也觉得人的未来会改写你的过去。

人要如何改变自己的过去,她认为与写作有莫大关系。

基于道德或善意的书写?

散文总是残忍的。要不对自己狠,要不粗暴对待他人。写与被写,某种程度都像被脱下一层衣裳,我们赤裸裸,也许不坦荡荡。

“如果今天比方说,我的散文里写了一些人,或我选了另外一种形式去写他。但我可能对他们有一些罪恶感,这不是基于道德,应该是你跟这个人之间存有某种善意。”

道德是太过扁平的东西,可是文学要处理的是人,人与人之间,本来就有很多难以被完全收纳的东西。可是那也是它之所以存在的意义。而善意,听起来好像薄薄的,是抓不到的,可是我必须说善意是比道德更复杂的东西。有时我们甚至可以在善意里,理解到自己的恶,而这个恶,其实也常携带著它的对立面一起出现……这不是道德做得到的事。”她说。

距离:豢养与世界的关系

于是,言叔夏总是保有某种安全距离。

书写没办法在此时此刻回应我的处境。如果今天我真的急于要去解决一个,现实中立即存在的问题,我觉得文学是不可能的。甚至你可以工作赚钱,做一个非常实际的事情去面对。现实世界当中,有很多逃逸的路线。

但在写作中留下的人,也许都选择了“面对”,也是对于自身或现世处境的一种“回应”。

而言叔夏的诗化散文,则是她回应的一条路线——“可能绕了一条路之后,会产生物理性的时差。也许这个时差本身,它造就了语言跟意义之间抵达的时间更缓慢。这缓慢本身就形成了技术的样子。”

即使在处理一些问题时,容易触碰到城市、边缘、中心,以及女性,都是可以上升到一个非常政治的层面去——“但我总觉得,似乎自己需要跟这些题目保持一个空间。”

而这个空间对她来说非常重要,允许她在里头养出了一些什么,而不是就这样被用掉。惜字如金,在用与收之间她选择了养——“这个豢养的过程还蛮重要的,养的是你跟你自己创造出来这个世界的关系,有的时候它可以去建构出一个跟外部现实同等重量的,甚至可能反过来包覆外面现实的那个世界。”

个人与集体:要感同他人,先要能掌握自己的痛苦

创作,是在建构一个新世界。这个世界的语言是什么?宫崎骏的动画里,那些神、鬼、怪物的形象,或许正象征着这种未被命名的事物。它可能是一个恶魔,又也许长在我们身体里。它极其虚无——我们无法用清晰的语言去界定它,却必须面对它——对话或战斗,对立却共生。

但回到来,从个人出发的写作,是否能够与外部产生连结?写私我,又是否等同于遵循虚无?

“日本最虚无的作者村上春树,他也为此而被批判。但事实上,他有很多作品是在写战争,可能从一口虚构出来的井,或一个隐密的地洞出发,从而连结到集体性的痛苦。”

痛苦有路,无论朝内或朝外,也是殊途同归。“即使写的是一个个体化的东西,但背后有个人的脉络存在。我觉得,所谓的集体的痛苦,没有回到个体去谈集体,是很危险的事情。”

所有集体里面,是不会有差异的;但我们今天说国家、民族或是性别,其实它里面都存在非常细致的东西。那是每个人所拥有的内在连结,那个无以名状的东西是没有语言的。也许没有语言,但我可能不觉得那个东西叫做虚,因为它是实在存在的。

而要感同别人的哭泣之前,言叔夏说:“你自己要先是一个能够去掌握自己痛苦的人。”

就如香港反送中运动所显现的:那是一个世代,与香港集体社会及历史之间的对话。而人们之所以会对某件事产生强烈反应,往往里面都会有一个很个人的脉络存在。

如果你没有自己的痛苦经验,你其实无法真正理解他人的痛楚。在能感同身受之前,我们必须先成为能够面对自身伤痛的人。

而“理解”这个动作,本就需要极大的善意。