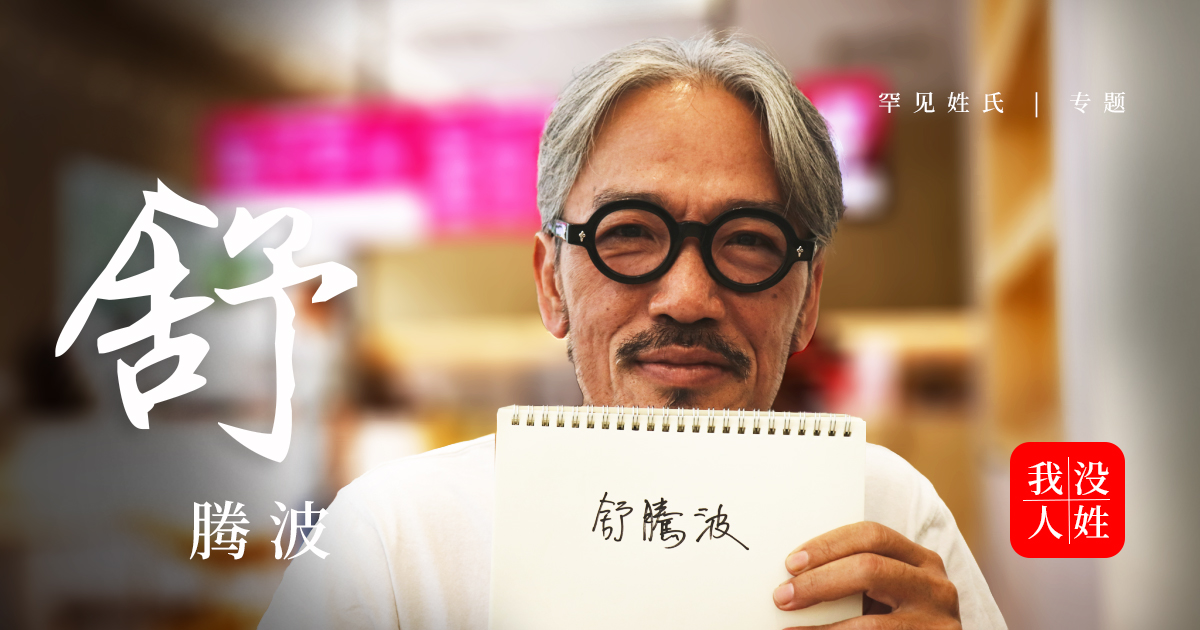

早在进入东华大学英美语文学系、东华大学创作与英语文学研究所就读之前,陈夏民就酷爱翻阅漫画,书籍从来没有离开过他的生命。

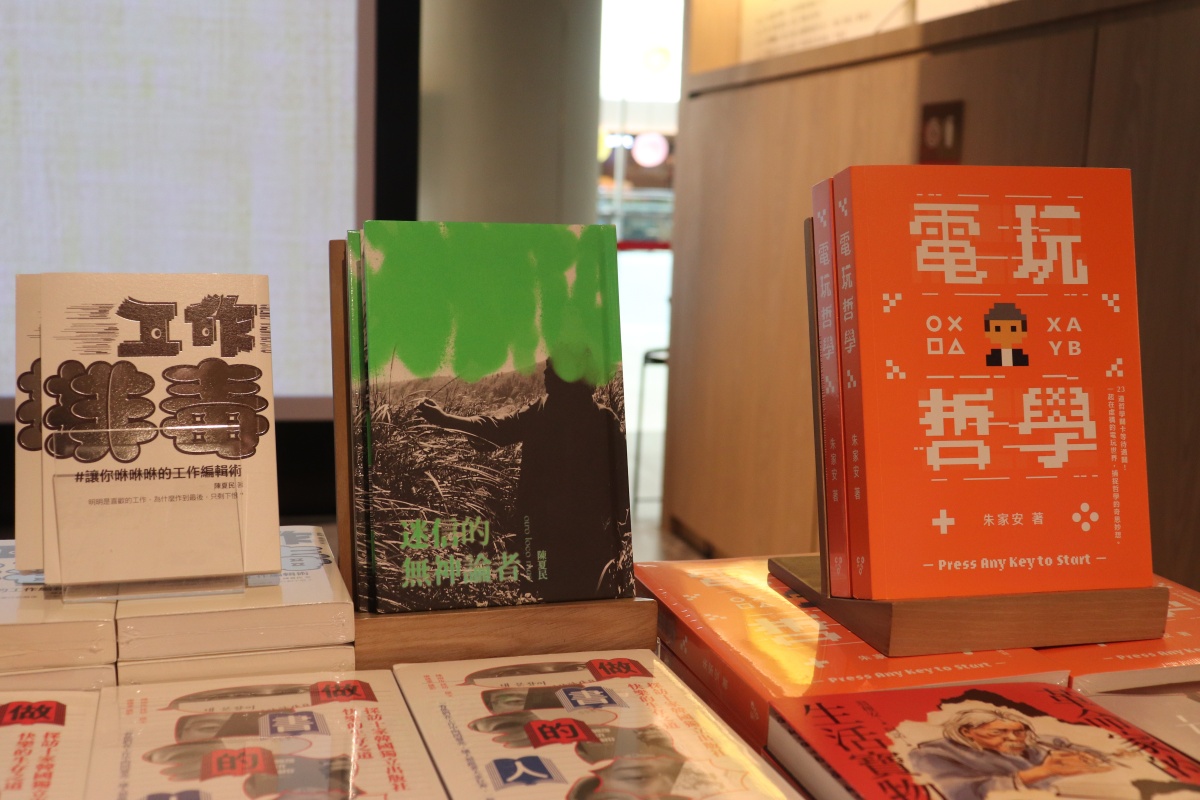

2010年,年满30岁的他创办逗点文创结社,经营只有一个人运作的独立出版社。身为逗点总编辑与台湾独立出版联盟理事长,他也在繁忙的日常中穿梭于翻译(《一个干净明亮的地方:海明威短篇杰作选》《我们的时代:海明威一鸣惊人短篇小说集》)、创作(《失物风景》《迷信的无神论者》等)、书店经营,并与夏宇童共同主持文学Podcast,堪称书籍领域的多面手。

然而,出版和创作对陈夏民来说,并不是一件全然浪漫的事。

“人们习惯浪漫化创作这回事,可是把做书人或创作者放到一个比较高的位置,就会很危险。到头来,大家都只是凡人。”陈夏民深知,一切创造背后存在架构与原理。找到适合自己的创作模式,就像把萝卜种进对的坑里,终究会长出来;而创作者也只是一般人,由不同个性与背景组成。

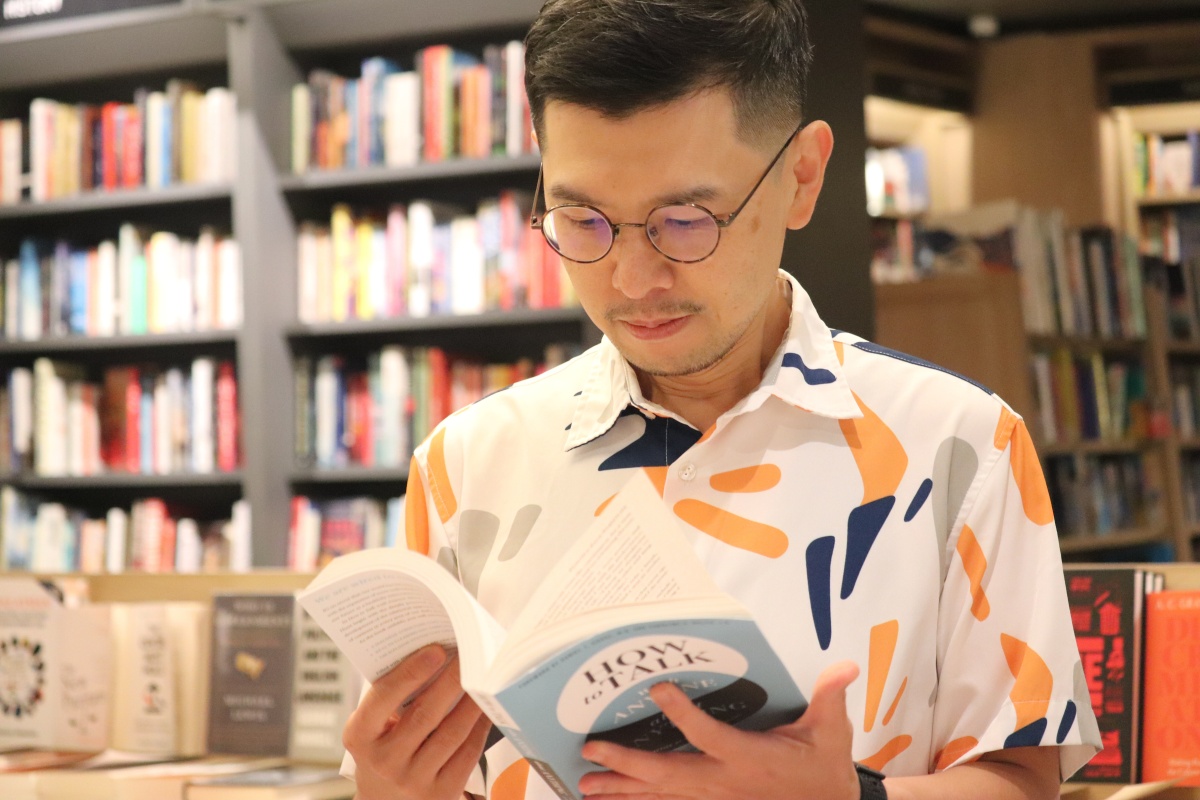

7月5日,陈夏民来到吉隆坡诚品书局分享独立出版人的做书生活。从讲座到访谈,幽默言谈中藏着无数环环相扣的念头,齿轮般拼接出一套机智生活哲学。

正是因为感情充沛、容易共情,才需要尽最大的可能,让眼前所见皆是方法。重复的日常支撑他的生活——每天规定自己走一万步,晚餐后沿着一样的散步路径移动;买很多不一样的电玩,但反复玩同样的那款。

不以身份定义自己或他人的存在,因为“造神”始终暗藏风险;把目光投注在务实的创造,是陈夏民觉得相对平衡的工作状态。那么,他会如何形容做书人与书之间的关系?他笑说:“我觉得最好的形容词还是相爱相杀啦。”

要怎么做得跟别人不一样?——能力之外,诠释视角是关键

无论在出版社理念、篇目编排、卖书方式上,陈夏民都有属于自己的诠释视角。这段旅程背后,是他无数次反复思考与追问:“全台湾有多少出版社在做文学书,在只有一人的状态下,我要怎么做才可以和他们不一样?”

逗点,像是按下暂停键,等待之后再继续的一种承诺——“阅读没有句点”是逗点文创结社的标语,寓意我们永远可以从目前阅读的一本书中,找到下一本要读的书。所以,阅读的旅程没有句点。

“我先前的人生志向是当英文老师,曾经在印尼和台湾的一些学校教书。后来,我在东华大学就读研究所,作家李永平老师带我接触翻译和文学,也引领我走上另一条道路——我决定在台湾从事出版。”

身为台湾独立出版联盟理事长,陈夏民在出版事业上,始终尝试“打破某一种习惯”。选择在家乡桃园成立一人独立出版社,不仅翻转“出版社由团队运作”的既定框架,也打破地域和心态上的刻板印象。

百分之九十五的台湾出版社集中在台北,这个媒体、作家、编辑的聚集地,理所应当给工作带来便利。但陈夏民认为:“每一个人都可以在当下身处的地方做喜欢的事情。无论是独立出版或是其他事情,我们不一定非要挤到资源最多的地方才开始。”

真正走上这条路,陈夏民觉得出版人就像赌徒。每出一本书,都在赌会不会大卖、什么文案最合适——再往深一层想,万一卖破一万本,要做怎么样的宣传?真正上市的时候,无论如愿以偿或事与愿违,都听从命运安排,随后又进入下一个循环。

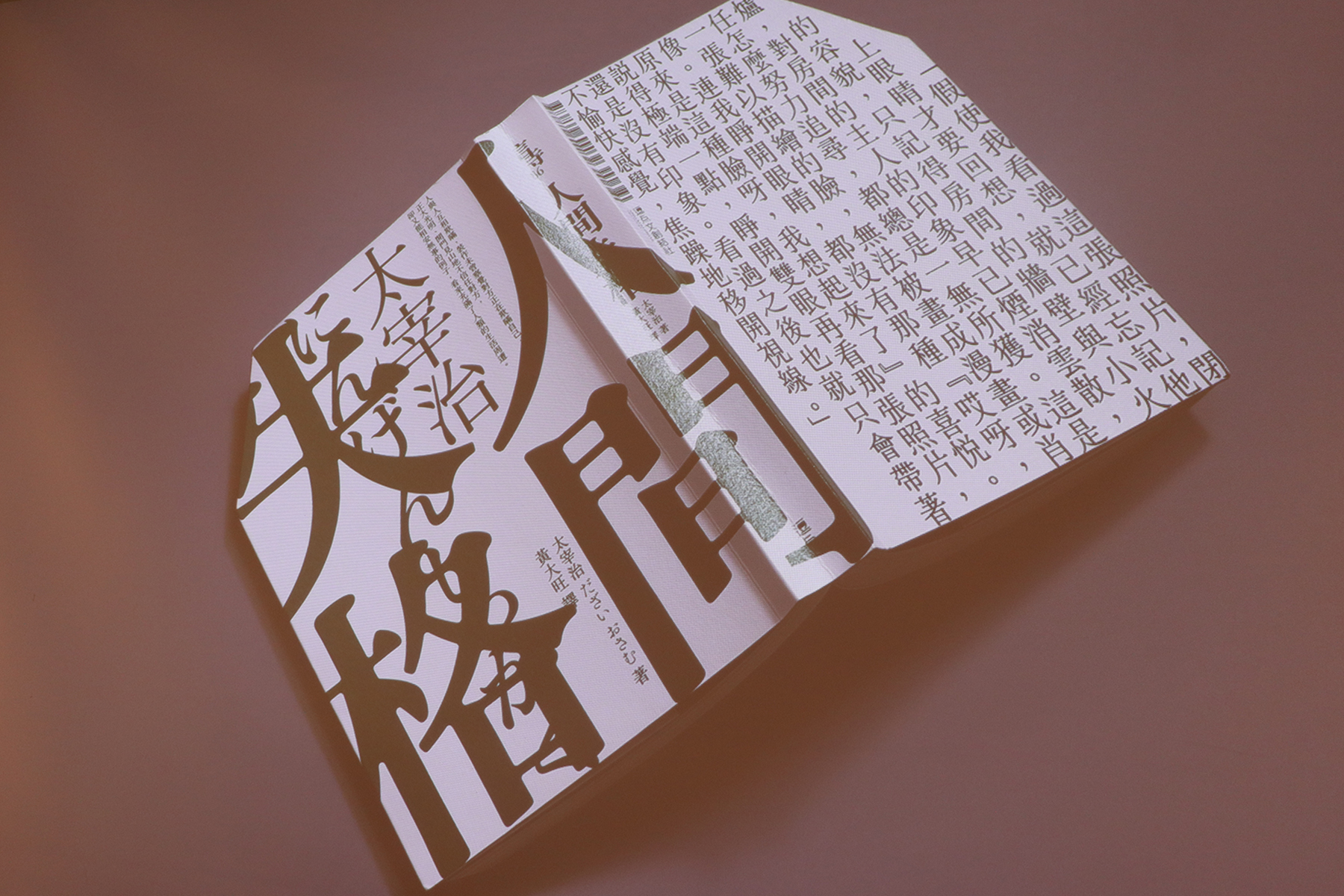

做出版最重要的因素,就是要怀揣永不停歇的好奇心去开发现有题材。每个出版社都可以做已经成为公版书的《人间失格》、翻译海明威相关著作,但逗点文创结社在一点一点细节中,把这些书打磨成别致而带有趣味的模样——无论是《人间失格》书页角落的缺角与刷色、《女神自助餐》封面破洞的丝袜(以及书衣下女孩双腿的刻痕)、还是《一个干净明亮的地方:海明威短篇杰作选》篇幅编排上颠覆知名度为前后标准的考量,都带给读者不一样的思考。

“就算选材跟别人相似度很高,要如何做得不一样?创意的方式、内容编排、切入有趣的观察点……卖书是困难的,我们真的要想方设法,让大家看到我们的存在。”

职灾的思考:相爱相杀,由爱的辨识而生

做书人与书的羁绊,始于相爱相杀的过程。“以独立出版角度来看,我会做任何选材,都是自愿的。我对这个东西有兴趣,才会主动去做。”出于喜爱选择了题材,随之而来的就会是更多等待跨越的挑战——每做一本书,都是对自己的考验。

你有能力做这样的书吗?你的人生经历足够承载技术上、内容上的重量吗?推敲这些问题,自然会浮现出对自身的理解。如果发现自身能力不足,痛苦就会接踵而来——“你就会感觉它在拿刀捅你。你可能会问自己,为什么要做得那么痛苦?可是,这件事情当初也是你喜欢的啊。”

陈夏民曾面对大大小小的职灾。2012年底,刚开出版社两年,向来热血的他突然发现自己无法踏入书店。“只要靠近书,就会觉得自己闻到几十年前传统菜市场的肉味,恶心、想吐。”靠做书工作的总编辑,自此延展出严重的拖延症,日子困在不停拖稿、赶稿的循环中,却也成功渡了一劫。以为自此之后便与工作相安无事,恨意却在八年后再度缠身,直到新冠疫情来临,这份剧烈的反扑之势随着世界停摆。

两次职灾,是引发陈夏民自我探索的契机。第一次职灾之际,他到香港铜锣湾诚品书店出差,发现唯一读得下去的书籍是《绿野仙踪》,随即与同学合作翻译、出版总共十四本的《绿野仙踪故事集》,成为事业转机;第二次职灾遇上疫情,他开始更深层的排毒——每天规律运动、好好思考,问自己一个问题:明明是最喜欢的工作,为什么做到最后只剩下恨?

“后来我才发现,我自己眼中看得出80分至85分的标准差异,但很多人无法感受那五分。我会衡量这五分的距离,需要用多少时间达成?一两天吗?你把那一阵子的心力耗费在上面,回收的成本是否值得?”衡量的过程,让他学会慢慢分配有限的热枕与力量,重新面对热爱的事物。有时候,学会适时收回手上的筹码,也是一种进化。

“与热诚相爱相杀的经历,让人在时间里慢慢成长。假设想要逃避痛苦,那就错失了成长的机会。”杀,是向生活里那些看似纠缠的、无以为继的麻烦挥拳,在步步为营中逐一摸索出方法;而爱,即便是延伸出“杀”的诱因,却也让人心甘情愿面对,只因你已经坚定地指认出那种独一无二的形态。

“当你真正喜欢一个东西,你会愿意花时间去理解、辨认它。每一次的辨识,都是爱。”就如长期追星的人认得出自担(喜欢的明星),或观鸟爱好者能够轻易辨认不同品种,许多生命中微小的契机,都需要经由我们的心去反复定义、确认,从而找到真正喜爱的事物——然后,我们与之磨合,在那些甘之如饴的坚韧中发现新的自己。

桥梁:创造是务实的,造神是危险的

陈夏民确信每一种载体、每一个人之间都存在桥梁,重要之处在于如何把它们之间的虚线联系起来。比起燃烧自我的热血与浪漫,这种联系更倾向务实层面。

如同所有逾越必须先摸索到界限,在破格之前,创造必须建立在严格的纪律与规则之上。“例如我今天是做报纸的,我肯定必须了解:这个大的标题只能有多少个字、底下的文章能够有多少个字、段落得要怎么切分才合理?纪律是有由来的——报纸做了几十年,这就是最有效的沟通方式。”

“如果我们只是用比较特别、出格的想法去思考创作这回事,就会变得很危险。”唯有掌握了务实的需求,才能在基础之上,好好发挥自己的内容。

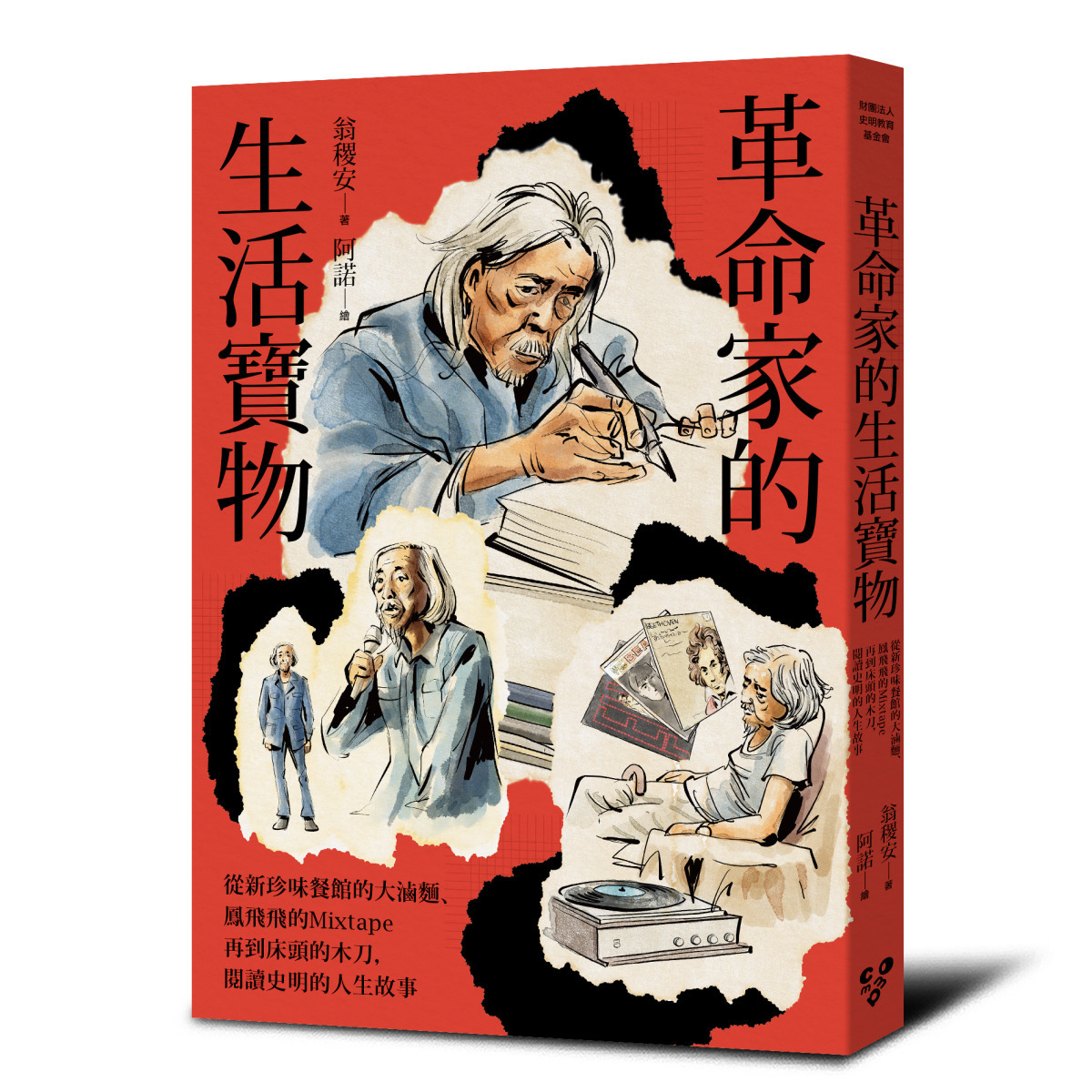

在陈夏民心中,另一个危险的沼泽是“造神”。“不喜欢太歌功颂德的表达,就算那是很伟大的人、很伟大的事件。”也因此,逗点文创结社出版《革命家的生活宝物》时不选择宏观视角,而是以日常角度切入,由40个最简单的物件出发,带领读者认识生活中的台湾革命家、文学家史明。

陈夏民认为,翻译相关背景带给他最重要的启发是沟通性质。翻译者必须把自身对文本的感受转化成另一个语言形式,让读者搞懂——而这种沟通性质,也适用于出版场域:“我今天做书,其实也另一种翻译。”出版,即是透过书的设计、文案、编排,将心中的想法和价值转化成读者可以接受、愿意花钱的产品。

对出版行业来说,当今载体多元,不仅有传统的实体书,电子书、有声书也是其中选择。该如何选择与应用,将载体的效益最大化呈现在书籍上?通过尝试、了解新媒介,载体就会成为日后可以使用的工具,出版人也会在其中找到乐趣。所有工具都可以是做内容时的桥梁,为书籍与阅读的行销大大加分。

“我的选择不是只有电子书、纸本书或有声书而已——只要清楚载体可以根据内容性质循环,它们就是灵活、流动的。”谈论各种媒介固然重要,但陈夏民认为,意识到媒介本身可以发挥的特性更为重要。出版人面对载体时,必须比谁都清楚:它的规则、长处、弱点是什么。

沟通、工具、人与人之间的温度,都搭起一座座桥梁,引领彼此走向更好的地方。“当今社会大家都很忙,觉得把自己照顾好就够了、就很累了。可是,如若有些人、有些东西真的有带给你一些力量,那很欢迎你说出来,好好告诉对方。不要让好的事情或价值观断在自己身上——让我们每个人变成一座桥梁,让更多人通过我们,抵达一个更好的所在。”

余裕:建立生活的“固定路径”,寻求混乱中的掌控感

“我的散步路线都是固定的。当走在相同的路线,你会觉得自己很安全,这样的感觉对我来说很重要。”在桥梁建立之前,陈夏民先构建起生活的固定路径。

出版人的工作变动极大,需要极强的动机性,允许自己不断在迂回中走到终点。每天面对不同的变化,原本百分百的准备经常消磨得剩下七十巴仙;书籍也不属于重复消费型物品,产品本质无法重复购买,必须花心思去呈现新视角。

“如果我觉得一杯咖啡好喝,我会每天去同样的咖啡馆购买。但同样的一本书,再喜欢也不可能买个十几二十次。”

“重复性”在浮动的工作中已然成为一种奢求,于是陈夏民选择在生活里建立起这种余裕。

当做书人与书本的相处画下逗点,陈夏民喜欢打电动和散步。如同散步路径的重复,他会反复地玩同一款游戏,不追求快速过关,只因重复的动作和场景带来安全感。每天吃饭,也几乎都是吃同一家或两家餐厅。“不用特别好吃,只要干净,我就可以每天吃。”

他希望在生活中打造自己的堡垒,工作室也会堆满自己喜欢的东西——日常的规律带来能量,得以让一个人在不稳定中找到对生活的掌控感。

刚刚好的风景,就是生命中最完整的风景

“只要方法对了,一本书也可以成为刚刚好的风景。”

书的内容和本质必须精简,就像着装一样:“有些人穿简单的东西就很好看了,但他可能不小心多出一个什么配件。你就会觉得,也不是不行,但就是多了。”

对陈夏民来说,出版最完美的状态就是“刚刚好”。这方面牵涉出版人本身对内容的了解和信心,一旦害怕不成功,就会多做了一些什么——有些多余的添加会让氛围走位。唯有恰到好处的做书状态,能够给读者营造轻松氛围。这样的机遇,也需要一些天时地利人和。

“以读者的角度出发,‘刚刚好’就是不会觉得有压力。当拿起书本,他知道自己可以开心地阅读;就算购买了没有阅读,看到书名就会开心。这又是另一个层次了。”

天时地利人和,或许也形容了《世界就是这样结束的》与2025年韩国首尔国际书展的因缘。这是陈夏民非常喜爱的出版品,自己在火车上校稿都被凄美末日感动到流泪,十年内挑战两次不一样的版本,却始终无法卖得非常好——请来历史老师书写相关导读、找来音乐人朋友为书本设计歌单,甚至因为翻译得很好被授权到中国,都无济于事。

最终,今年韩国首尔国际书展展出期间,《世界就是这样结束的》两个礼拜内三刷,一直持续到售罄。

“有时候,你知道这个东西是好的东西,可是世界不一定会站在你这边。我们不可能永远执着在这件事上,还是得往前走嘛。可是至少,当我有一点余力的时候,我就回过头来再推一下、再推一下。在有余力的状态下做这件事,就不会有心理负担。”

所有生活中摸索出的方法,像一个个齿轮。慢慢收集它们,把它们放置到对的位置上,转着转着,生命就变得刚刚好。

讲座和专访谈了太多心得,若把时间拨回最初,与书籍、阅读相关的场域,在陈夏民眼中是怎么样的一道风景?“我从小最快乐的事情就是去漫画店买漫画,这件事让我很快乐地开始当一个读者。”

“从教师转换到独立出版人的赛道时,的确没想到会做那么久。无论职业是什么,我重视的终究在于传递个人价值观这回事,所以走上这条路,并不违背自己的心愿。”

人生有太多不同选择,走入这道风景,或许也是一种命运营造的“刚刚好”。陈夏民并不排斥其他职业上的可能性,假如有一天不再做书——“我也会蛮期待第二人生什么时候开始。”