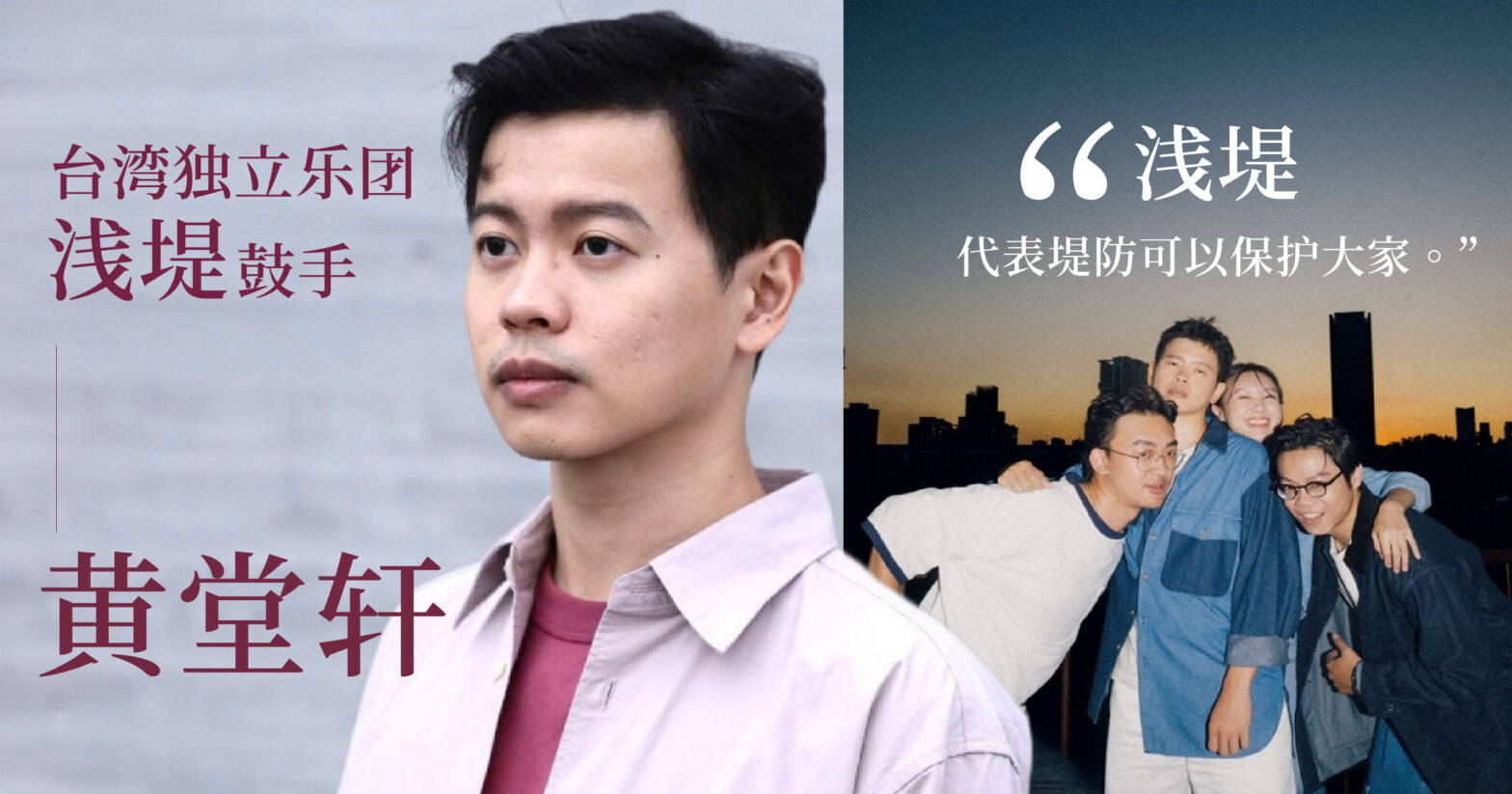

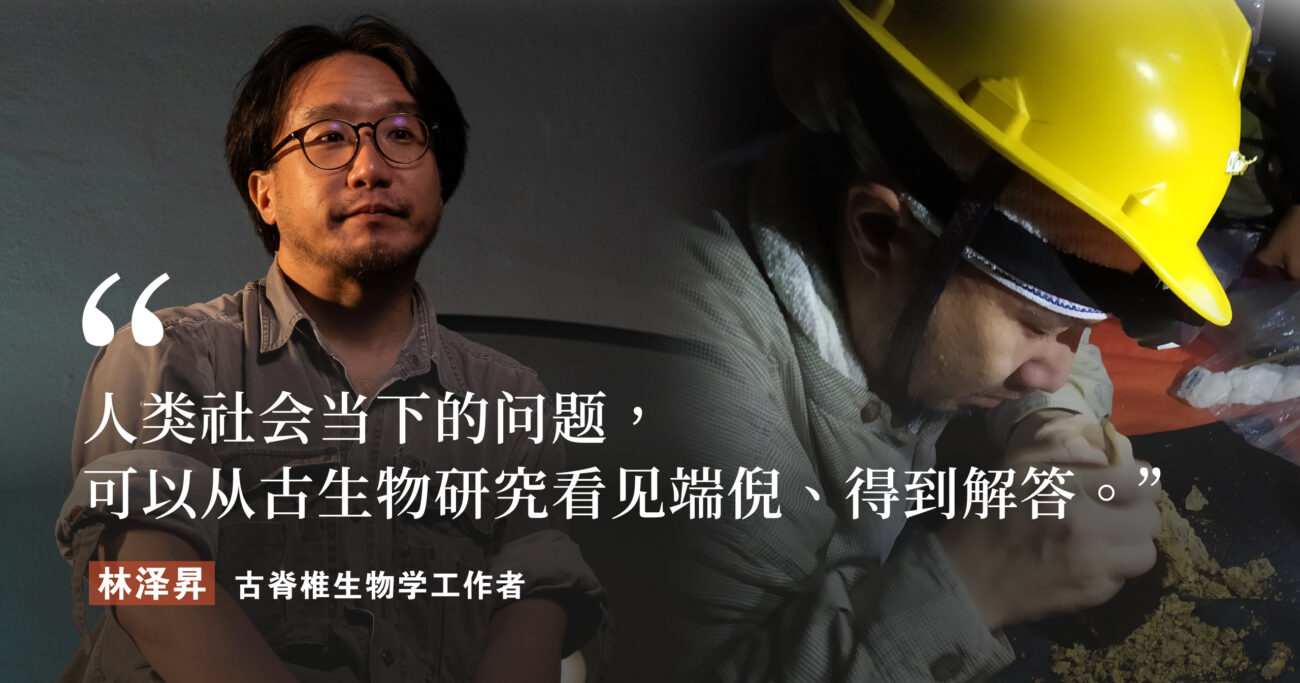

浅堤是来自台湾高雄市的独立乐团,现由主唱兼吉他手依玲、贝斯手方博、鼓手堂轩、吉他手红茶组成。 2024年,浅堤鼓手黄堂轩前来马来西亚进行《From Nothing to Something——独立音乐人的自我修养》讲座分享会。作为音乐人的他,音乐启蒙开始得很早,后来演出足迹也四处可见。擅长音乐经营和音乐创作,在音乐路上他未曾想过到此为止,而是一步步走向每一个音乐表演和音乐相关的。 黄堂轩说他小时候学的是古典乐器。到了高中的时候,开始加入热音社,在吉他和鼓之间选择了鼓,他说选择了一个比较不容易接触到的乐器。学鼓的契机,既带着随性又带着愿意探索的性格。这也是访问黄堂轩的时候发现的,他总是带着一种对万物勇于探索的好奇和对热爱不假思索的往前。

歌曲是认识一个乐团最初开始的连结。依稀记得当时无意间听到〈礼物〉这首歌。伴随著歌曲的旋律,副歌歌词的每一个字都好像赤裸地呈现在眼前:

你不用太拼命

无论男男女女

都是一份礼物

你会笑 你会哭 生来就值得

这首歌仿佛打开和抚平了一些人的疑惑和课题,歌词都适合套用在不同阶段的人身上。浅堤鼓手黄堂轩说:“我觉得我们的歌都是自己内心的课题。可是我们把这个课题放大,同时去思考,你(听众)会不会面临到一样的问题,你(听众)的感觉是什么。”

台湾独立乐团浅堤,他们来自台湾高雄。那他们在创作歌曲的时候,会不会特别描绘或插入一些高雄的模样?黄堂轩说:“音乐的编曲或是音色的安排,比较和曲有关。但有些歌曲,我们在写词或是在讨论歌曲概念的时候,的确会参考到高雄。”

他补充道:“因为我们都是高雄人,尤其是依玲,她是没有离开过高雄的,所以我觉得高雄这个城市影响她,感受是细腻深刻的。我们比较不是那种正面宣导式地描述高雄,但会在歌词里面写一些元素,这个城市怎样潜移默化你这个人,我跟这个城市的关系这样。”

取团名就跟取名字一样,都在找字

对于台湾独立乐团的团名,如何命名就好像如何去诠释你的乐团。黄堂轩这么说:“取团名就跟取名字一样,都在找字。”

起初取“浅堤”是因为团员们都喜欢一支英国独立乐团Daughter(女儿乐团)。他们在Daughter的一首歌的歌词看到“shallow”这个单词,于是就找到了那个“字”。

“浅”是找到第一个字,被找到第二个字是“堤”。

“浅”在刻板或是大众印象而言就是一个较不易被看到和不显著的形容词。为什么是“浅”?黄堂轩说:“它不是像围墻一样那么高,浅堤我觉得它代表着这个堤防可以保护大家。假设你是河水,你很容易地可以越过这个堤防,没有那么高,没有那么深。但是它终究是在保护你的。”而且“好像家乡一样,我很鼓励你多去看外面的世界,但如果你需要回来的时候,我们都会在这里等着你这样。”

.jpg)

把好的内容呈现给大家

音乐变成生活的一部分,抢演唱会入门票和组队听团等也成了大家会做的日常事情之一。在这人人都听音乐的时代,也逃不过一张独立音乐的票价要售多少才算是合理的问题。

黄堂轩坦言:“我觉得这是个很商业的问题。以我自己当表演者,我当然会希望越多收入越好,毕竟我要赚钱嘛。”但是,他坦言也有思考过票价定得太高,有些人无法负担。所以他认为无论是在一般免费或是售票的表演,都要尽全力表演,这才是最重要的。

他说:“我们身为从业的人员,我们身为表演者,我们可以做的事情就是把好的内容呈现给大家。让买票入场的人觉得可能有点贵,可是会觉得很值得。”

独立音乐和主流音乐该如何区分

台湾不匮乏独立乐团的存在,台湾独立乐团给人的第一印象就是身上的“文青魂”。但除了“文青魂”,他们身上也有显著而风格迥异的音乐特质所在,就如好乐团给人的感觉是温柔和厌世、草东没有派对是虚无和摇滚的结合、灭火器则是热血的存在。

独立音乐被喻为和主流音乐对立,拥有个人的意识。为此任何人事物都会被自定为独立。独立音乐的崛起,无疑是让社会上的各种不同的人拥有其不同的音乐圈子,但它的出现是否和主流是对立的呢?

不听独立音乐就是平庸?主流音乐和独立音乐之别,这已经是众多学者或音乐人去探索的一个问题。黄堂轩说:“独立和主流之别不是乐风,只是发行方式而已。”

“我觉得台湾的独立和主流的界限现在是模糊的。我觉得发行方式没有谁比较厉害,谁比较不厉害。但是独立音乐这个概念其实它是很精神的象征。因为独立音乐在从前发展的时候,它象征的是你能不能够不依靠大公司的资源,保有你的自主性,不向这个社会妥协,去创作你的作品。所以你用商业定义来讲,商业和主流我觉得没差。”

“可是也不要忘记独立音乐这个精神性的东西,它其实隐含著你有没有办法独立思考、你有没有办法在很多时候坚持你自己的理想。”

签大公司是解决独立音乐缺少宣传、不被看到的现象,但不全然是完全的解决方案。因为签大公司无可避免的是抛弃自己独有风格的曲风,去迎合主流的曲风。该怎么看待这个现象?

黄堂轩提出了一个大哉问:“假设你是音乐人,你是想当音乐人还是你是想要当最纯正的创作者?”

他认为你如果不答应一些事情,你可能就没办法做音乐了,但如果你要和别人合作,你就必须考量到别人会考量到的东西。“这绝对不是二分法,这是在现实的社会,商业和你的创作中要怎么取得平衡的问题。它其实不是对立的问题。我觉得这个世界很复杂,都是在协调、沟通,互相说服和被说服的过程。”

大马独立音乐不是在寻求资源,而是在突破限制

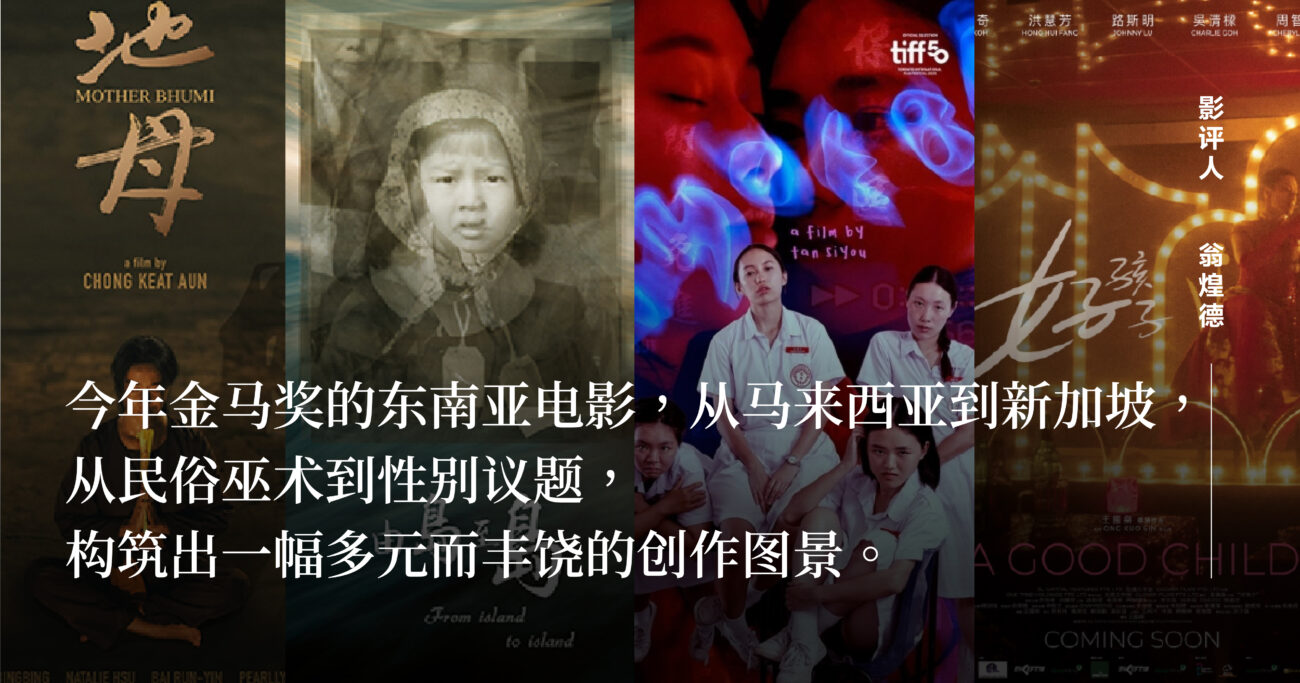

作为台湾独立音乐人,黄堂轩透露自己在2015年的时候来过马来西亚表演,最大的感想是马来西亚的独立音乐都不是在寻求怎么获得更多资源,他觉得马来西亚的独立音乐都在突破限制,认为因为很多人对于歌曲的风格不是贺岁歌、不是华语流行音乐的接受度并不高。“马来西亚独立音乐,在我看来从2015年到现在,这10年左右的时间以来,都在很努力地突破限制。这点是满不容易的。”

“我在台湾也是有在经营台湾的独立音乐场景,这几年我也当过演出场地的活动企划,陆陆续续也有马来西亚的乐团来台湾演出。在和大家交流的过程中,了解华人创作这一块,在马来西亚的确是相对吃力一些,可能没有办法像台湾一样取得一些政府资源的帮助。”

虽然如此,他对马来西亚独立音乐还是觉得有发展的可能性:“我当然相信随著网络媒体、自媒体的发展,宣传可能某种程度来讲会更容易,你可以在网络上做你的宣传。但我觉得随著网络时代,什么东西都越来越快速的时候,小众的东西可能某种程度上会被限制。我觉得就是两条路,它是越来越简单,门槛越来越低,但会不会意味著越来越难会被看到,我觉得这都有可能。”

音乐是否是生活的抵抗,社会的运动?

音乐可能会不知觉成为生活的一种抵抗,会不会也是一种社会运动呢?黄堂轩说:“会啊。我记得英国乐团Pink Floyd,他的经纪人说的名言:‘Social movement is business.’ 社会运动是最大的生意。因为假设是以台湾为例,台湾10年前的318太阳花运动(318运动),就深刻影响着我们这个时代。像是台湾独立乐团灭火器写的《岛屿天光》这首歌,就是深刻地影响了我们这个世代的台湾年轻人。所以音乐可不可以成为一个带领社会前进,影响社会的重要元素,我的答案是肯定的。”

作品泛滥的时代,大家也都在挑选自己喜欢的作品来听,但是不被接受的作品也不代表不好。那其实音乐会区分哪个作品适合哪个时代听吗?黄堂轩说:“如果这个作品不被这个时代接受,你就不会想要去听,它就会被这个时代遗忘。”他补充道:“我记得英国乐团Pink Floyd,他们的专辑《The wall》有首歌叫作〈another brick in the wall〉,就是那张专辑是跨时代的背景,里面的歌词有提到:‘we don’t need no education……’,它其实是很反动的,但那个背景到底是什么,他在写歌的时候整个社会氛围是比较像要反抗的。那比如说以后的我,我个人而言,我就会去猜想他那个年代的年轻人心中那个不满的心情,想要萌芽那个心情。所以真正有影响力的作品其实它是超越时代。”

打鼓的人黄堂轩

黄堂轩是浅堤独立乐团的鼓手担当。黄堂轩透露他小时候其实学的是古典乐器,五岁开始学钢琴。到了高中的时候,十五、六岁,加入学校的社团——热音社,在吉他和鼓之间选择了鼓。他说选择了一个比较不容易接触到的乐器。契机就是从这样开始的。

黄堂轩分享他的听团经验,在他的高中一年级的暑假,自己一个人搭车到新北市的福隆海水浴场,参加台湾在以前刚进入21世纪最重要的音乐活动之一,贡寮国际海洋音乐祭(Ho-hai-yan Rock Festival)。那时候他看了很多乐团,比如说刚出第一张专辑的卢广仲。他说:“第一次见到很多组不同乐团的艺人在大舞台表演,我觉得有深深地震撼著当时十六岁的我。”

他也说道高雄以前被称为“文化沙漠”,所以以前那种高雄的乐团表演,他们都会在现场数观众到底有多少人,可能三十个人、四十个人……他笑说:“比起现在可能是几百人,甚至是更多人的演出。我觉得当时会有一种文青的自豪,我都在听一些跟别人不一样的。”

做音乐的路上有没有想过转跑道?黄堂轩笑说:“我是超级音乐斜杠。”

“就是我虽然是打鼓的人,但是我蛮喜欢经营的。”

所以在他玩团的24岁以前,希望可以让音乐工作变成就是可以赚到钱的工作。喜欢是一件迷人的事情,因为喜欢,所以我可以。喜欢的方式有很多,有的是在心里默默地喜欢着,有的是付诸于行动。而黄堂轩则是属于后者。“因为我喜欢,我希望把这个当工作。所以比较努力地去想一些比较商业的事情,例如要怎么卖票、怎么卖CD这些事情……”

他娓娓道来,那些一步步达成喜欢的瞬间:“我有当过两年兼职工作,就是台湾的演出的场地的活动企划。”当时他需要负责的是找乐团来表演,行政事情都要做完,拆账给乐团,进行中间的联络这样……一些过程的琐碎,都必须自己去执行。“因为我有些海外的演出经验。刚好在当活动企划的那两年,有些乐团在海外的表演会请我当Crew Manager,我会跟他们一起来,带著他们。”同时他也有在做音乐的教学,现在在台北也有开音乐教室。

生活和音乐是一体的

即使一个人身上曾有过多层的身分,黄堂轩始终没有和音乐分割,或许说音乐和现在的他是一体的。

即使很多人都常说追逐音乐的人是傻气而不切实际的,像泡沫似的漂浮。但其实只要能在音乐的路上,开拓能够维持生计的方式,音乐也能是生活,生活也能是音乐。

“就算白天做和音乐相关或无关的工作,我也觉得没有关系啊。因为创作本来能不能够成为全职的音乐工作者或是艺术创作者,我觉得这跟运气也有很大的关系。但重点是怎么保持你的初心,怎么维持对于世界的热情,把你心中所想的,想要写出来的,想要唱出来的,想要用乐器弹出来的,就做出来就是了。”

就做出来就是了。那像是一种勇往直前的信念,更像是一种不假思索的喜欢。

那些漂浮的泡沫,原来随着喜欢和坚持,终究会安稳而坚定的往上继续漂浮,变成自己想要的样子。