在当下的文学市场,以文火慢炖的方式书写,既考验读者的耐心,也考验作家的功夫。经过十三年的沉淀后,台湾作家郭强生重新回到文字创作,于2020年出版中篇纯文学小说《寻琴者》。这本书对他而言意义重大,无关乎销售数字或文学奖项,而是更坚定了在文学这条路上走下去的决心。 郭强生坦言自己身上的纯文学标签非常明显,他反对时下粗制滥造的创作方式。“那么吵闹,那么粗糙,就端上菜来。我就觉得,我就是要写一本纯文学,光是文字就把你吸进去的一个东西。文字、文学还能不能这样子?” 而《寻琴者》就是这样一本“不急着端出”的小说,郭强生一遍又一遍地打磨着文字,文火慢炖,细致摆盘,然后交予读者手中。在这个快餐文学大行其道的时代,俨然是一种对抗:文学不应如此粗糙。

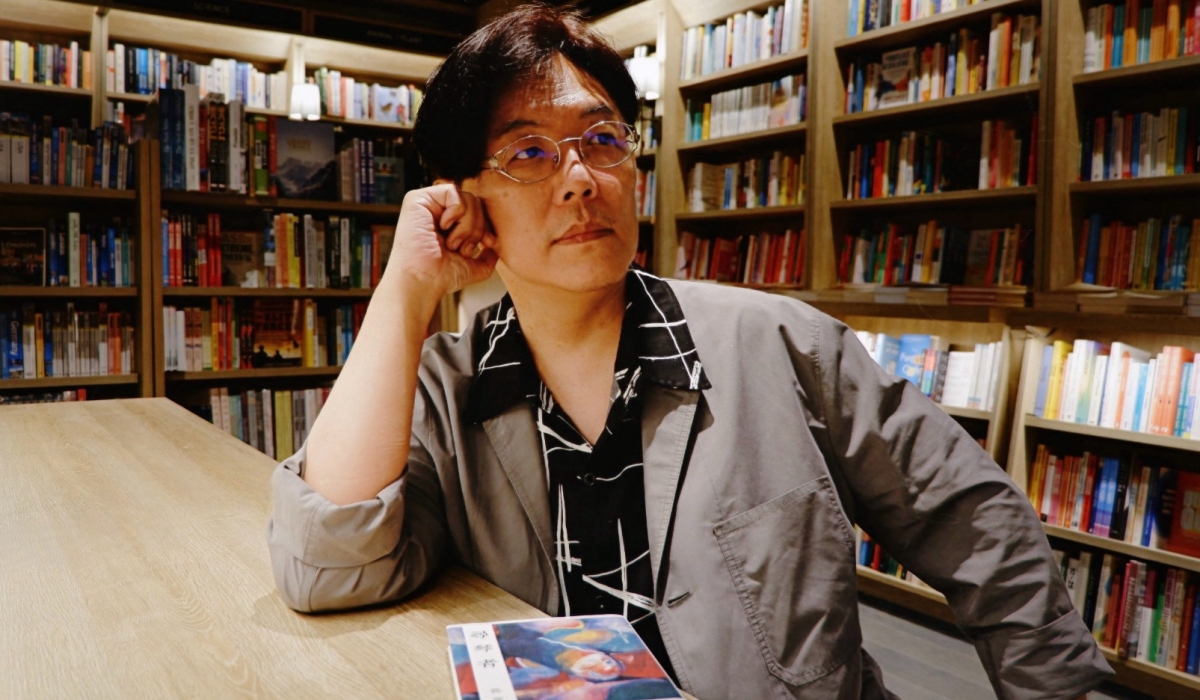

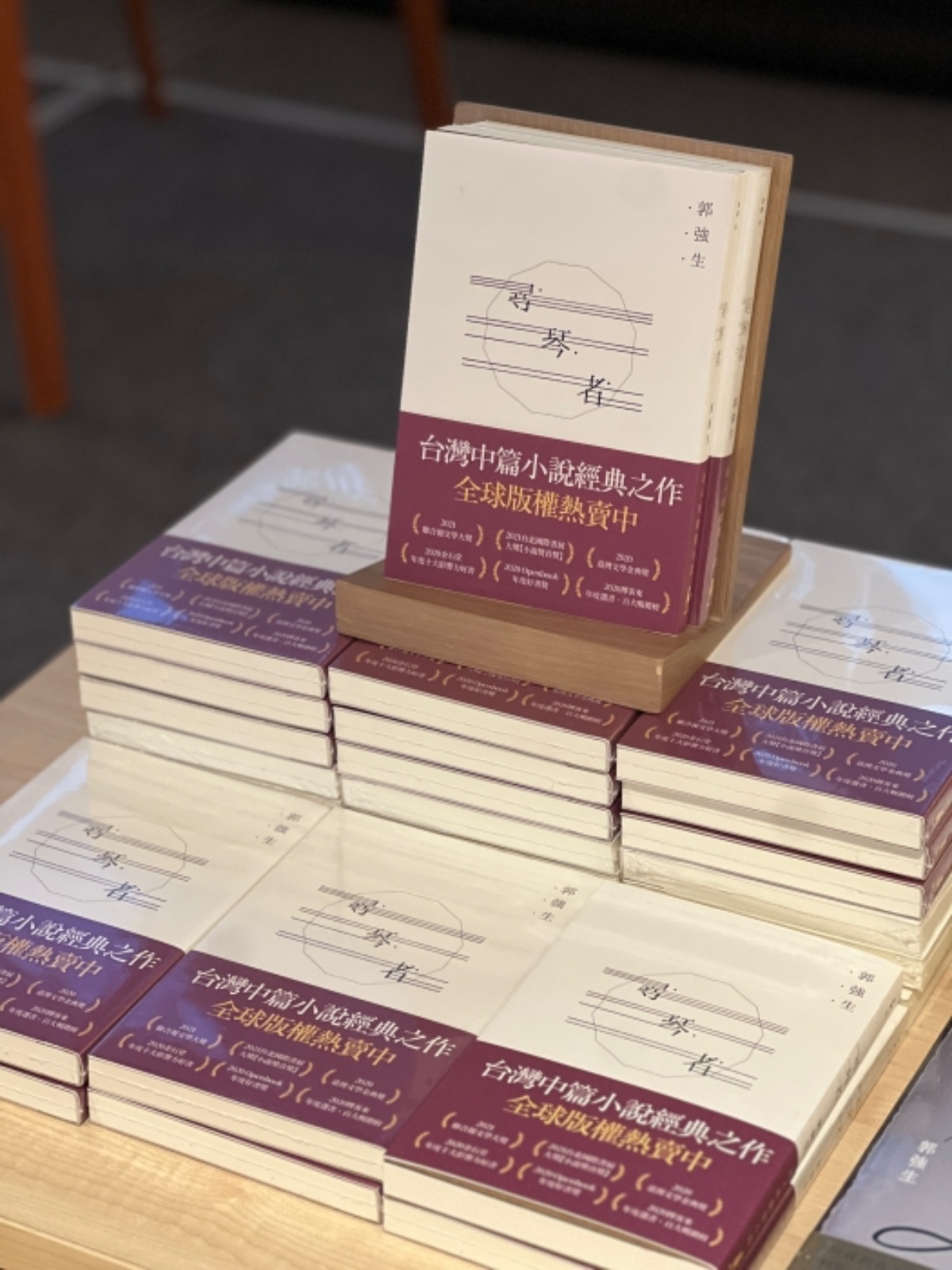

9月13日,台湾作家郭强生在诚品吉隆坡的讲座中剖析自己的中篇小说《寻琴者》——小说的跨度:我与《寻琴者》。在台湾几乎没有人写中篇小说的今天,这部《寻琴者》被郭强生视为“自己接下来的一个新的起点、一个新的标竿的一部作品”。

《寻琴者》是一部以音乐题材创作的小说,故事的主角之一林桑,因处理亡妻留下的钢琴与调音师相识,之后两人一同踏上寻琴之旅,亦是开启一段叩问内心的历程。自2020年出版以来,《寻琴者》陆续获得多项文学奖肯定。

郭强生由衷感慨:这本书竟然在2020年出版之后,这五年来一直算是长销而且畅销的。对我而言不是一个销售数字的问题,而是让我再一次坚定了对文学一贯的信念,也是我愿意一直在文学这条路上走下去的很重要的原因,我得到了一个验证跟鼓励。

作为一部纯文学作品,郭强生更注重文字的纯粹性,也在打磨中为它赋予了文学的情味。《寻琴者》在讲述一个如何把压抑和遗忘的核心价值找回来的故事,他也希冀读者能够在书中找到一种好像被遗忘、又被重新唤起的感觉。

“我觉得现代人,‘情’这个字说起来好像觉得只有在古典文学里头才会出现的,现在的文学作品或文学理论受西方的影响太深太深。这个情字,其实我们潜移默化,然后已经变得简化成外国人说的love,mad,passion。”

书里,邱老师给调音师的信件中写道:梦想不是要去追逐的,也不是要你去拥有或征服的。它像是你的良心,你心里最真的旋律,而非身外之物。

在众声喧哗的时代,如何为自己调音,如何找到自己的主旋律,如何在灵魂的震颤中,环抱有些僵硬的、麻木的自己,是合上书之后留给我们的思考。

创作离不开阅读的滋养

讲座结束,郭强生面前已堆着高高的一摞书,他耐心签完,又快速呷了几口咖啡,坐下来接受采访。

郭强生成长于一个被书香气浸润的家庭,父亲是画家、美术教授,母亲出版过很多小说。由于受父母熏陶,他天生有一根对文字敏感的神经,从高中时代就开始在《联合报》副刊发表作品。毕业于台湾大学外文系,后负笈美国于纽约大学取得戏剧博士,目前为台北教育大学语文与创作学系教授。

最初对文字的感触来自于琦君和田纳西·威廉斯。他自觉年少时“是很早熟的孩子”,对科幻题材的小说或跌宕起伏的情节没有兴趣,反而对琦君的作品爱不释手。

“高一的时候,我很偶然的在旧书摊上发现了田纳西·威廉斯的《欲望街车》(A Streetcar Named Desire)。那也是一个让我感觉石破天惊的剧本,因为我那时候也不懂舞台剧,也没有看过舞台剧,当然也是事后才知道是一部超重量级的经典作品。你就会发现它里头虽然都是对白,真的让人觉得叹为观止。这就是在我正式念文学之前碰到的两本书,琦君的《卖牛记》;在旧书摊发现的田纳西·威廉斯的A Streetcar Named Desire。”

细数对自己写作产生影响的作家,郭强生往往会避谈张爱玲。1968年,随着《张爱玲短篇小说集》在台北正式出版,便开启了此后的张爱玲热,在这股风潮下也诞生了很多张腔作品。

他解释道:“我刻意不讲的其实就是张爱玲。老实说,张爱玲曾经也对我影响非常深,会不经意的想要模仿。那时候王文兴老师就跟我讲过一句话,他看我的东西,他说:张爱玲有毒。她是有毒的。当时傻傻的,二十几岁,不懂他的意思。后来三十岁就完全扬弃江爱玲,我发现我们不只是模仿她的文字、排列风格,其实那样子的风格是出自于她个人的性格,跟她的价值观、她的人生系统。你在模仿的时候,‘刻意模仿’其实是扼杀了自己很多的部分,扼杀了你自己原来的感受事情的能力。”

不同的人生经历,致使看待事情的态度也大相径庭。郭强生笑言还好自己在没有中毒太深的时候抽离,“不要轻易只是为模仿而模仿,其实它是扼杀了你真正的感受。”

乡关何处:从台北到纽约

1990年代,郭强生决定远赴美国修读戏剧专业。他强调说,那时候很重要的一个背景是台币大幅升值。

自1986年开始,新台币对美元快速升值。到了1989年,已升至约一美元兑二十五元新台币。

他饶有兴致地回忆道,“原来出国是四十块钱比一块美金,到那一年,币值大幅波动,被砍半。所以那个时候碰到机会是台币对美金只剩下二十五块比一了,逮到这个机会,赶快出国念书。你知道以前四十比一的时候,我搞不好只能念一些中西部的那种乡下学校。”

郭强生对纽约最深的记忆是冬日的雪,是独坐在雪夜的寂静时光。“把所有的窗户通通打开,我就可以坐在那边看大风雪,整个人都好像进入另外一个世界一样。”后来在《寻琴者》中,他便借用了雪的意象,小说的结尾也是“走进一如来时的那片茫茫白雪。”

“雪看似很轻盈,可是它是有重量的。你没有真的看过雪花,你不知道雪花落下,会有影子打在地上的。很多你以为不重要、或者轻盈飘忽的东西,它有影子的。”

初到美国时。不免生出一些匮乏感。他直言,“我也没有办法像很多人,到了国外就假装自己洋腔洋调,我觉得你永远不可能融入的,不要在那边演。你在每天装美国人,请问你每天读《纽约时报》吗?”

“那时候累积的一些东西,不是现学现卖,不是马上就用在小说里头。而是那时候养成一个看事情的方式,养成了一个自处的方式。因为有时候人就是这样,把你丢到了一个陌生的地方之后,你才会重新开始问自己是谁。”

在美国,郭强生读报纸、看戏、看纪录片,在另一片土壤中吸收养分。当置身其中,他开始思考真正的美国文化,那是在光怪陆离的好莱坞之外,更为真实的美国社会。在陌生的土地,他也在不断叩问自己是谁。经历911事件之后,他决定返台。

“后来人家问我说,你为什么要回台湾?我说台湾也有台湾的问题,因为我是台湾人,我才知道台湾到底出了什么问题,我最清楚。”

“你看得到问题的时候,你才知道你真的是属于那个地方的人。”

网络时代,文学在退步

由文学IP转化的影视作品如今颇受市场青睐,面对时下的文化现象,郭强生如此回应,文字不是一个影像作品的附属品,如果一个小说,一个文学作品,它非常适合改编成电影的话,直接去写电影就好了。

他戏谑道:“大家看完《寻琴者》之后没有人敢改编,这本书太难了。其实目前我很高兴,没有人要来拍,等于说我的文字的纯粹性达到了。”

在郭强生看来,小说的故事远比情节更重要。“情节是完全不重要的事情。情节是给连续剧用的,小说是要故事。故事是什么?故事是要给一个未知的、说不出口的东西,给它一个形状出来,给它一个声音出来。”

他常常以《简爱》这部作品举例分析,“你不去看十九世纪的小说,你不知道你现在想的东西很过时,人家早就写过,而且写的还比你好。”

“你不看以前的作品你就不知道,其实我们现在是在退步中。”

因为手机的影响,现在的阅读方式也发生了改变。他感叹说,“大家看东西就是在找关键字,而不是跟着作家的整个思绪,一步一步的走,那样子的一种阅读过程现在已经消失了。”

郭强生表示,一个好的作品会带着读者去思考,绝不是口号式的主题。

“文学没有思想哪算是文学,那只是娱乐而已。”

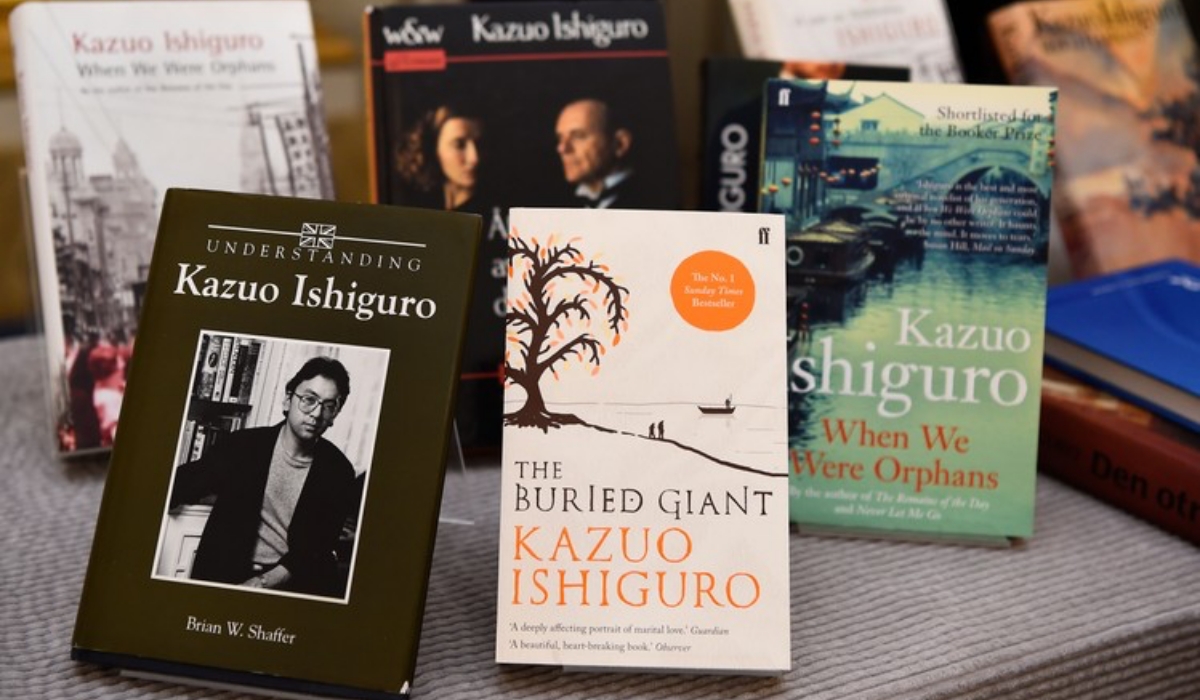

近几年令他深受感动的作家是石黑一雄。郭强生剖析说,石黑一雄绝对不是一个在那边自嗨的,或者自怜的写作者。他敢去碰很悲伤的主题,很庞大的主题,但是他永远用一种非常人性的、非常自然的处理方式。他会愿意去走比较难的路,像是《别让我走》(Never Let Me Go),《群山淡景》(A Pale View of Hills)。他在处理人性的战争这个议题时,其实可以处理的更耸动一点,可是我觉得他宁愿去选一个比较难走的路,而不是简单的挑动了我们反邪恶、反战争的这个情绪而已。

在创作中,郭强生的视角常常聚焦在大众的盲点上,他表示自己在小说中的题材从没有重复过。“我有一定的关怀,我有一定的视角,但是我不会在同样的事情上面,一直在那边打转。我希望自己永远能够在一个新的题材上面,看到别人没有看过的视角。”

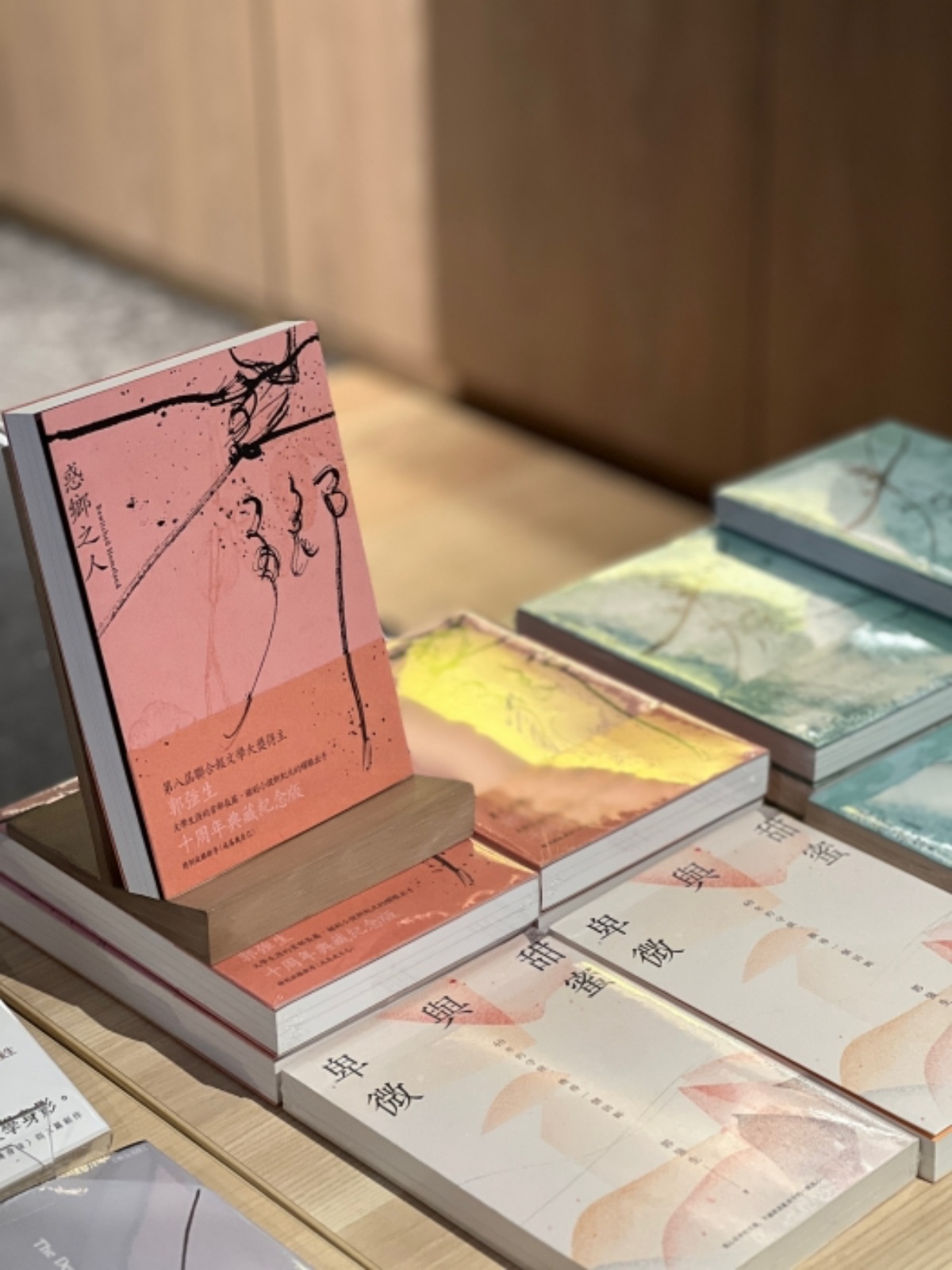

如何在写作中回应时代命题?郭强生认为同志运动、女性主义若只是空泛的口号,少了记忆与历史的支撑,这些议题也变得单薄。在之前的三本小说——《夜行之子》、《惑乡之人》,以及《断代》中,他以同志视角回顾台湾历史。

“一个运动如果背后是没有历史、没有记忆的,怎么可能成为运动?所以我要写,我说我一定要写一本至少我经历过的,从1980年代开始写到2010年。否则这个运动是架空的,没有历史、没有记忆的。”

他反对时下粗制滥造的创作方式。“那么吵闹,那么粗糙,就端上菜来。你不用写这本书,我们都知道你的议题,你要环保、你要正义、你要MeToo。我说你就写在封面上就好,内容里头没有情感,没有真正的人物,没有血肉。我就觉得,我就是要写一本纯文学,光是文字就把你吸进去的一个东西。文字、文学还能不能这样子?”

强悍的人才有资格谈浪漫

《寻琴者》便是一本“不急着端出”的小说,在沉淀了十三年之后,郭强生再一遍又一遍地打磨着文字,文火慢炖,细致摆盘,然后交予读者手中。2022年,小说销量突破一万五千本,出版社提议制作纪念珍藏的《寻琴者经典版》,封面是郭强生的画作。

郭强生称,在台湾,纯文学作品连一千本都卖不完的时代,《寻琴者》能收获一小部分读者,让他深感意外和欣慰。

“因为有这本书出来,就把那些一直沉默的、没有发声的人,他们因为这样子一本文学作品而集结,而指认,说:我是这样的人,我喜欢这样的东西。那这种东西都消失的话,你想想看,这样的读者会遭到什么样的下场。”

“所以说我对人类有什么贡献,小小的贡献就在这边。”他打趣道。

郭强生建议读者细细阅读,“这本书我就觉得,看太快你就看不懂,你就要慢慢看。”他特意提到书中一个细节,也是较少被读者发现的信息。

“本来这本小说,我开始写的时候,我也不知道书名是什么。然后我自己才发现,情跟琴其实是互为表里,互或为因果的一个隐喻。在写作中,有时你会被带到一个你完全没有预料的地方。而且这个‘情’字,我觉得会把我们中文古典的一些东西带出来。大家都没有想到这里头的西方跟东方、西方(文学)跟中国文学的一个对照。里头这些人都是受西方的音乐训练,其实根本是西方的养成之下。调音师这个角色真的失败在哪里,他没有办法被西方的那套方式训练、制造出来成为音乐家。这部分比较少人注意到。”

在调音师(小说主角之一)身上,不难捕捉郭强生个人经历与情感的投射。也有种说法,创作本身就是自我投射。

他坦言,“我自己写的时候,我自己有感觉到,其实我就是这样子的。我是这么完整的受到完全美式的教育,西方的洗礼,但是最后我还是要找回自己。”

很多读者喜欢讨论书中的人物,郭强生回应说,“他们就问,这个主角,这个调音师,他到底算是一个受害者吗?我不喜欢在小说里头就给了一个制式的答案。”

然后又慢慢透露一句,“每个人都会困在自己的一个局里头,他也困在自己的一个局里头啊。”

“他(指调音师)是有点理想主义的。”

“是。”

“你也是吗?”

“我是。”

郭强生手中的咖啡被喝掉半杯,他的状态很松弛,十分自然地剖白心迹。“后来我才越来越体会到,就是越温柔的东西,反而是要越坚强。坚强的人才有条件跟能力去温柔、去理想、去浪漫。你要必须够强悍,够强悍的人才有资格谈浪漫这样的事情。强悍的人是说我选择要与不要,我可以选择。”

“你去读文学,你去看艺术,你才会看到那种强悍。现在人世间的强悍就是谁有钱,谁有权力。可是有另外一种强悍,绝对的理性,绝对的浪漫。”