距离杨佳贤主持的第一档美食节目《阿贤人情味》播出,已是20年前的事。后来《阿贤贪吃路线》、《阿贤逛巴刹》等节目,亦真正落脚大马各个角落,在一道道端上桌的美食中探索日常,刻画本土美食图鉴。

时日更迭,杨佳贤已开通YouTube频道经营自己的节目,也在当年的主持人身份之上衍生出制作经验。这个11月,他重返Astro,为该电视台打造首档盲盒旅游节目《带个伴去旅行》;不再单独品鉴美食,而化身温暖的旅伴、细心的旅程策划人,携手嘉宾开启八场风格各异的旅行。

杨佳贤穿着明亮的黄色衣衫走入咖啡馆,笑容满面打招呼。我们身处吉隆坡金三角,侧身望窗外就是繁忙的车龙和人流,可他的声音有一种脱离忙碌时空的沉稳——和电视上的熟悉形象重叠,职业素养全然渗透生活。

杨佳贤经常为家人策划旅程,对此已驾轻就熟。如今主持并制作《带个伴去旅行》,他把这份规划能力延伸到节目之中,为嘉宾打造八场没有剧本、没预告目的地、没有心理准备的“一日盲旅”。

嘉宾阵容汇聚了许多熟悉的荧幕面孔,有节目主持人、新闻主播、内容创作者——邱文博、梁宝仪、庄文杰、培永、罗忆诗、陈子颖、陈志康、颜薇恩。他们与杨佳贤成为初次同行的旅伴。

随着脚步一路铺开,从乌鲁音的青山雾气到槟城的晨光;从文德甲的旧镇小食,到仙本那的蔚蓝海面,再到加叻、甘孟、龙邦、大山脚与峇冬加里……大马地图被描绘成一幅有温度的风景图,同时承载众人的情感流动。

盲盒旅游,打造互相理解的小确幸

策划旅程时,杨佳贤先让自己尽可能投入嘉宾的生活状态。像一场角色扮演,他说:“把自己代入对方,想象他要的是什么,设身处地去设计行程。”

在一切都太匆忙的年代,深入地了解旁人的需求、想法,已经是有些奢侈的事情,但他把这个想法贯彻到底。花好几个月阅读、观看各个旅伴的新闻资料,打造八段独一无二的旅程——留下人与人之间的一些细腻柔软,也在行旅期间走进彼此内心。

“电视节目主持人颜薇恩曾在访问中聊到自己经常缺乏睡眠,而且吃不胖、有肌肉流失的情形。所以我为她设计的行程包括颂钵音疗、精油按摩。”后来,颜薇恩的助理告诉他,这正是对方梦寐以求的行程,即便此前的访问中并没有提出过相关信息。

“我发现,越是设身处地了解一个人的心境,越是自然了解他心底的渴求。这种感觉好像同频共振,能量会自然进行交流。”

这也是《带个伴去旅行》希望传递的信息——真正打动人的并不是行程有多精彩,而是一份有人懂你、与你同行的感受。

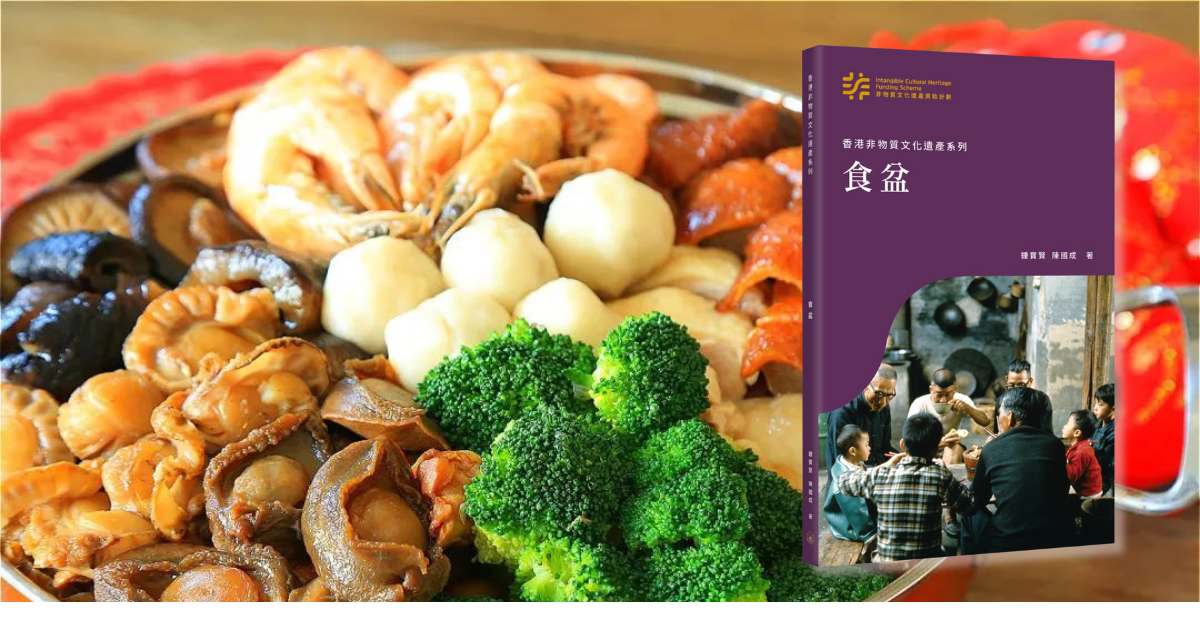

身土不二:食物、人与土地的联系

土地孕育的食材携带生命力,滋养在其之上生长的人群,也养出独特的风貌。即便是一模一样的食物,落到不同地方、不同民族的人手上,就会变成不一样的面貌。

“我一直觉得食物、人和土地是一体的。”杨佳贤表示:“有一句话叫身土不二,我们的身体和土地是分不开的。土地适合种植什么东西,就影响我们的吃食和风土民情。”

而古早的滋味,往往携带最多生活痕迹。

一碗乌鲁音(Ulu Yam)卤面,是福建泉州先民带来南洋的美味。饮食文化接轨节目内容,杨佳贤将电视节目主持人梁宝仪带入厨房,与源记驰名卤面的老师傅一起煮面,真切体验当地人的衣食住行。

老师傅有四五十年烹调经验,向来在厨房里埋头忙碌,鲜少与吃面的人产生连结;随着访谈进行,混合黑醋和勾芡的汤液调制成型,匠人精神的面貌也浮现众人面前。

“结果访谈到最后,老师傅感受到尊重,当场落泪。我相信经过这样的体验,梁宝仪会一辈子记住这个厨房;这就是最在地化的连结,钱买不到的。”

也比如,带歌手罗忆诗到沙巴仙本那(Semporna)詹全记海南茶餐室的观察。海南人下南洋初期担任英国家庭厨师,这段历史中的美味如今仍在开枝散叶——大马各地都有海南茶餐室,而詹全记海南茶餐室的特别之处,在于面包做得特别密实、厚实。

一般面包发酵时产生许多洞孔,因此柔软、轻薄;而讨海人出海捕鱼,一去就是一整天,出发前的粮食要求饱腹。如今渔港城市化,大家已经不太出海,这一传统仍然保持下来。

为颜薇恩安排的旅程,则到了龙邦老镇(Kuala Kalumpang)这一百年老镇,先民当年因采矿聚集于此。

那天,他们吃到了咖椰包——咖椰加入生姜,辛辣感中和整体味觉,甜而不腻。经店主解释,古早时期的鸭蛋比鸡蛋便宜,做出来的咖椰也更为稠实;而要辟除鸭蛋腥味,就要用上生姜。

生活也像“慢旅行”:允许未知,从容应对

杨佳贤的言语间透露一种已经逐渐被忽略的老派人作风,追求人们真切的连结、追求缓慢却合适的速度。

看景、打卡、发布社交媒体,似乎是现代人的旅行三件套。可是,对他而言,这种模式很难满足内在需求;当一段旅程安抚内在,感受到的力量会更为巨大。

杨佳贤常年身处快节奏的媒体产业,对于“快”这回事,也有一番自己的见解。

“当整个生活环境快速时,我觉得我们可以既不排斥‘快’,也允许自己慢下来。”

“我不催促自己去迎合节奏。像是这两天行程很满,有节目推介礼、有访谈行程,太多角色等着我去处理,我就会允许自己慢条斯理地聊天、慢条斯理在访谈间隙地喝一杯咖啡。”

快慢有致,并非一种对时间或生活环境的抵抗,仅是在两极间做出平衡。太常回应这份“快”,人们好像都少了一点犯错的机会、拥抱未知的勇气——无论是旅行或生活,杨佳贤都渴望找回这一份从容。

“我们可以允许自己在快速的人流中保持慢动作。”

内观:从世界与他人的眼睛里看见自己

采访中,杨佳贤多次笑称自己性格内向,节目旅伴出行前亦担心跟他没话聊。作为众人熟识的“美食旅人”,独自行旅已是家常便饭;这一次结伴出游,反倒有些新鲜的体悟。

“在一起,更容易看见自己。”杨佳贤表示:“这不纯粹是一个节目宣传语,而是我拍摄完毕后最深的感悟。拍了这个节目,我开始意识到,当你和别人相处时,在别人身上看到的往往就是自己内心投射的部分。”

培永虽然和杨佳贤年龄相差二十多岁,但他们都是主持人,也同样在制作和策划自己的节目,这种特质让他们在旅程中畅谈彼此的创作热情。“因为这样子的交谈,我重新看见热情的重要性,也觉得不应该让它磨灭。”

旅行让杨佳贤更期待和不同年龄层、不同背景的陌生人接触。这也是一种未知,当愿意允许未知,接纳它、拥抱它,就会成为意外收获。

拍节目,对杨佳贤来说,也像一场不求抵达的旅行。而之所以不太在意成果,是因为向内觉察的过程已然触动自己。

“如果拍完一个节目,没有内心感触的部分,代表五感麻木——这件事情对我来说,就好像白做了。我不想要只是赚了一笔收入,我期望自己每一次都在精神层次上成长一些,成为一个更好的人。”

“人生如行旅,当我们踏上一段旅程,用眼睛定义外在风景,反映出的恰恰是自己的内在——整个世界越是推崇向外探寻,个人越要向内观看。”

人们不停尝试勾勒世界的面貌,五感收集一片一片周遭的马赛克,而我们看见的、真正的世界,实则取决于内里。